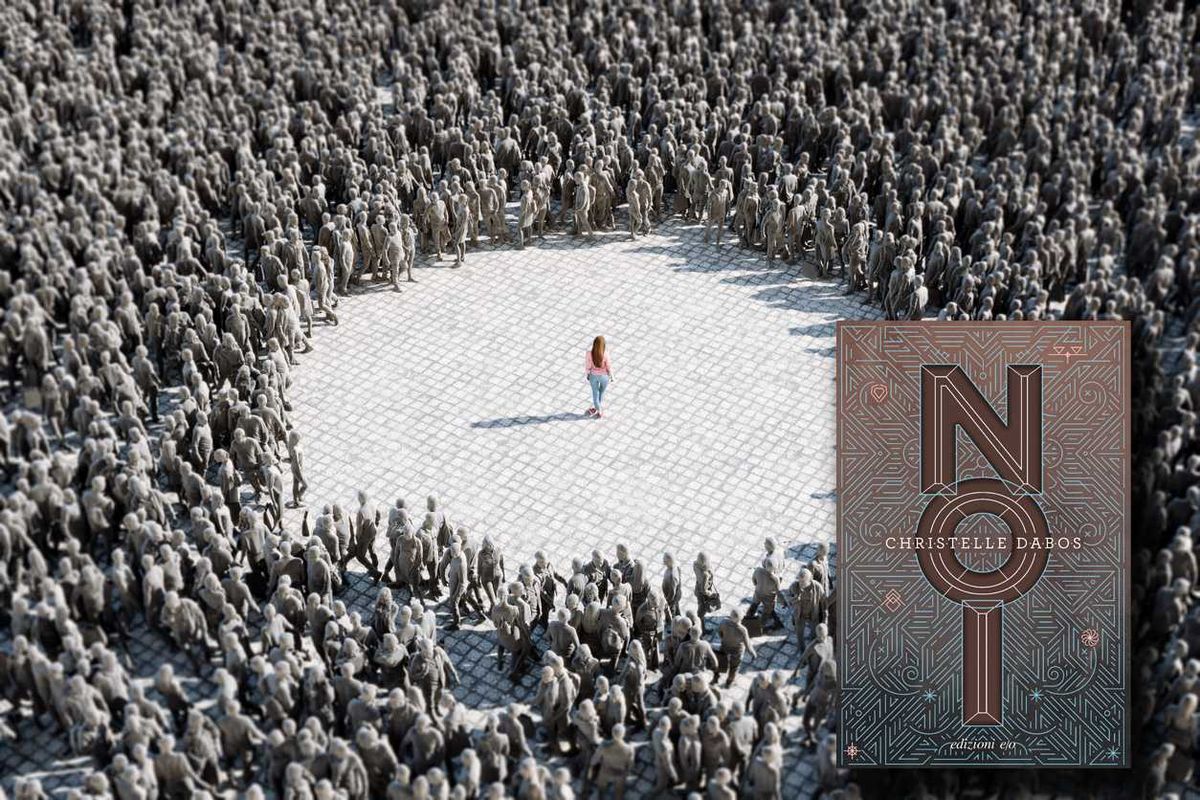

Ormai quasi ogni campo della vita privata del cittadino è perlustrato dalle autorità pubbliche alla disperata ricerca di informazioni personali. Durante una passeggiata e quando paghiamo alla cassa di un negozio, dopo aver fatto le analisi di laboratorio e perfino mentre parliamo al telefono. Il Grande Fratello statale è sempre pronto a scrutare le nostre mosse. E con la scusa della pandemia la situazione non ha fatto altro che peggiorare. A nulla sono valse le proteste di giuristi e associazioni a tutela dei diritti della persona. Ormai quel briciolo di privacy che ci rimaneva è stato spazzato via, in nome di un'emergenza della quale non si vede la fine. Ecco le situazioni quotidiane in cui ciò avviene.

Green Pass: diritti fondamentali messi in pericolo dalla sanità indiscreta

Fino a qualche anno fa la sola idea di essere tenuti a mostrare un certificato sanitario per accedere al luogo di lavoro, oppure viaggiare, oppure ancora frequentare luoghi di divertimento come ristoranti, cinema, teatri e musei, avrebbe fatto storcere il naso ai più. Fortunatamente, da sempre nel nostro Paese le informazioni circa il proprio stato di salute sono coperte da riservatezza e trattate con grande discrezione. Tranne alcuni esempi molto mirati, come ad esempio l'obbligo di fornire la prova dell'avvenuta vaccinazione per l'iscrizione a scuola, mai nella storia italiana si era arrivati a tanto.

Con l'approvazione del green pass, invece, quella che sembrava la trama di un film distopico oggi è diventata realtà. Se da un lato il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che la certificazione verde non viola la privacy, d'altro canto la stessa Autorità non ha potuto fare a meno di riconoscere che i numerosi quesiti pervenuti in materia di liceità di questo strumento «sono di indubbio interesse generale, coinvolgendo il rapporto - oggi più che mai complesso e denso di implicazioni socio-economiche oltre che giuridiche - tra le esigenze di sanità pubblica sottese al contrasto della pandemia e i vari diritti fondamentali incisi dalle misure di prevenzione dei contagi, tra i quali appunto il diritto alla protezione dei dati personali, l'autodeterminazione in ordine alle scelte vaccinali, le libertà di circolazione e di iniziativa economica».

Tradotto, si tratta di una questione molto più delicata rispetto a quanto, semplicisticamente, gli estensori di questo strumento vorrebbero farci credere. Va da sé, infatti, che in contesti nei quali mostrare il lasciapassare è - oppure sarà nel prossimo futuro - obbligatorio, la riservatezza sulla propria condizione di salute andrà a farsi benedire.

Non c'è solo il green pass. La sorveglianza sanitaria è già realtà grazie al fascicolo sanitario elettronico (Fse), ovvero «l'insieme dei dati e documenti digitali relativi all'intera storia clinica di una persona generati, oltre che dalle strutture sanitarie pubbliche, anche da quelle private». Si va dai referti, alle cartelle cliniche, alla donazione di organi e tessuti, fino al dossier farmaceutico e, naturalmente, l'esito di eventuali tamponi molecolari e antigenici volti a rilevare la positività al coronavirus. Introdotto nel 2012 dall'esecutivo guidato da Mario Monti, il Fse è finito più volte nell'occhio del ciclone per la sua natura «indiscreta». L'anno scorso, per esempio, quando nella bozza del decreto Rilancio approvato dal governo Conte apparve un emendamento per alimentare il Fascicolo in maniera automatica, cioè senza previa richiesta di attivazione da parte del cittadino. Pochi mesi fa, poi, il Garante ha sanzionato la Usl della Romagna e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento - rispettivamente per 120.000 e 150.000 euro - a seguito del mancato oscuramento dei dati come richiesto dai pazienti interessati.

Fisco e redditometro: Google e Facebook per scovare il lusso

Si fa sempre più lungo l'occhio del fisco italiano. Da anni, nell'ottica del contrasto all'evasione, l'erario ha messo in campo strumenti per così dire «creativi». Con una circolare del 2016, l'Agenzia delle entrate ha apertamente contemplato la possibilità di utilizzare anche notizie attinte dalle cosiddette «fonti aperte». Stesso discorso, dal 2018, per la guardia di finanza. Tradotto, siti come Google maps e Google earth, i quali consentono di visionare dall'alto le immagini delle abitazioni per scovare ville, piscine, barche, campi da tennis e altri beni di lusso non dichiarati al fisco. Non ci sono solo le immagini satellitari, che grazie al livello di definizione impensabile fino a qualche anno fa sono in grado di rilevare possibili «abusi» e tesoretti solo in apparenza ben nascosti. Gli operatori possono passare al setaccio, oltre alle classiche notizie di stampa, anche l'attività svolta sui social network.

Meglio dunque prestare attenzione quando si pubblicano contenuti su queste piattaforme. Cedere alla tentazione di scattarsi un selfie mentre provate l'auto nuova dell'amico, oppure a una festa di compleanno a bordo piscina di un hotel di lusso, potrebbe avere spiacevoli conseguenze. Nel prossimo futuro non si può escludere, come avviene in Francia, che i dati raccolti sulle fonti aperte finiscano in un gigantesco calderone, regolato a sua volta da un algoritmo che decide sull'opportunità di inviare accertamenti.

Nel frattempo, l'erario continua a monitorarci con i numerosi mezzi a sua disposizione. Pensiamo al redditometro, in grado di stimare in modo approssimativo il reddito presunto del contribuente in base alle spese rilevate, e confrontarlo con quello di contribuenti ritenuti onesti per trovare differenze da sottoporre a verifica. Le categorie di uscite sotto la lente d'ingrandimento sono ben 11, e vanno dalle spese per l'abitazione, a quelle per i mezzi di trasporto, fino allo sport e alla scuola. Poi c'è lo spesometro, introdotto per rintracciare più facilmente movimenti «sotto traccia», e che obbliga tutti i possessori di partita Iva a comunicare per via telematica qualsiasi incasso superiore ai 3.000 euro. Sull'accesso incondizionato ai conti correnti si basa invece il risparmiometro, che spulcia i movimenti bancari ma anche investimenti, obbligazioni e altri prodotti finanziari. Nel mirino anche bonifici, prelievi, e le transazioni per acquisti di beni e servizi.

Un algoritmo determina il reddito potenziale e, grazie alla «superanagrafe» dei conti correnti (introdotta da Mario Monti nel 2011) riesce a determinare se sussiste uno scarto significativo. Se la differenza supera il 20%, scattano i controlli. Sia chiaro, l'evasione è un reato e va sempre condannata. Ma il controllo del fisco italiano ha livelli parossistici.

Intercettazioni: lo Stato Grande Fratello ci ascolta di nascosto

Lo Stato ti ascolta. E lo fa attraverso un oggetto che portiamo sempre appresso, vale a dire il nostro smartphone. I trojan (detti anche captatori) sono malware, cioè software intrusivi che si annidano nei dispositivi informatici per svolgere intenti malevoli e dannosi. Le forze dell'ordine possono utilizzarli per captare conversazioni, ma anche messaggi, immagini e videochiamate dei cittadini. All'atto pratico, il software installato sul dispositivo dell'ignaro bersaglio delle intercettazioni accede alla fotocamera, al microfono, alla rubrica e ai dischi di memoria, sfuggendo a qualsiasi antivirus in commercio. Uno strumento potentissimo e assai invasivo. In precedenza, il ricorso ai captatori era contemplato solo per i reati più gravi, come mafia e terrorismo, ma nel tempo il campo di applicazione si è via via ampliato. La riforma promossa dall'ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha proposto la possibilità per le autorità di ricorrere ai trojan nelle indagini su incaricati di pubblico servizio - medici e insegnanti, per fare un paio di esempi - in caso di reati contro la pubblica amministrazione, e semplicemente se il magistrato ravvisi «fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un'attività criminosa».

Nel 2019, l'ex presidente dell'autorità Garante della privacy Antonello Soro, denunciando le «straordinarie potenzialità intrusive» dei captatori informatici, ha «auspicato un supplemento di riflessione in ordine alla progressiva estensione dell'ambito applicativo del trojan, che dovrebbe invece restare circoscritto». Secondo Soro, le intercettazioni ottenute con tali strumenti possiedono una loro «capacità invasiva» e una «attitudine a esercitare una sorveglianza ubiquitaria». Serve dunque «un rigoroso rispetto del principio di proporzionalità, a tutela del generale diritto alla libertà del cittadino nei confronti dello Stato». Anche il presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick ha espresso perplessità sull'uso delle intercettazioni «anche al di fuori della rigorosa cornice che dovrebbe regolarle: ossia anche per reati diversi da quello per cui si procede, per i quali dunque manca l'autorizzazione del giudice, e che non sono connessi a quello di partenza». Un approccio, per Flick, in grado di «mettere ulteriormente in crisi il sistema costituzionale», frutto di una sottovalutazione dell'articolo 15 della Costituzione sull'inviolabilità della comunicazioni. «Si tratta di una tutela a beneficio della personalità, dell'identità stessa del singolo che deve essere libero del proprio silenzio così come delle proprie parole». Esattamente il principio opposto che anima l'utilizzo dei trojan di Stato, per il quale tutti siamo controllabili sempre.

Riconoscimento facciale: tecnologia illegale che i comuni usano lo stesso

La Cina è vicina. Molto presto le telecamere a circuito chiuso disseminate per le nostre strade potrebbero avvalersi del riconoscimento facciale. Vale a dire, la medesima tecnologia della quale si serve Pechino per scovare i membri della discriminata minoranza degli uiguri. Tre importanti città italiane hanno di recente approvato progetti che si basano su questa tecnica. Per combattere lo spaccio di droga, nel 2018 a Torino sono state installate le prime dieci videocamere del progetto AxTo: sei nel giardino Madre Teresa di Calcutta e altre quattro in corso Vercelli. Più di recente, ad aprile di quest'anno, il sindaco Chiara Appendino e il prefetto insieme ai presidenti delle Circoscrizioni 6 e 7 hanno presentato il progetto Argo, per il posizionamento di 273 «occhi elettronici di ultima generazione» in zone «che da tempo presentano rilevanti problemi di sicurezza urbana». L'ammontare complessivo del progetto è pari a 2,4 milioni di euro, di cui 900.000 euro finanziati dalla Regione Piemonte, 800.000 euro dalla Città di Torino e 700.000 euro dal ministero degli Interni. Grazie alla sofisticata tecnologia messa in campo, fanno sapere dal Palazzo di Città, si potranno «monitorare fenomeni di mobilità e raccogliere i dati relativi ai flussi utili al miglioramento dei servizi offerti al cittadino».

Poi c'è Como, dove nel 2019 il Comune ha attivato una «sperimentazione di funzioni innovative di videosorveglianza quali il "face recognition"» sfruttando le 6 telecamere installate nella zona dei giardini di via Tokamachi. «Abbiamo attivato il riconoscimento facciale in una zona importante circoscritta, ma vasta che necessita di essere presidiata», ha dichiarato all'epoca l'assessore locale alla Sicurezza, «il progetto è pilota, ma vorrei venisse esteso ad altre aree della città». Secondo un dirigente comunale, «il riconoscimento facciale funziona bene, c'è un algoritmo che elabora le immagini catturate dalle telecamere e le confronta con le foto inserite dalle forze dell'ordine per segnalazioni e reati», oltre a prevedere la possibilità di «tracciare una linea per controllare se degli individui varcano o meno una certa area».

Infine, il caso di Udine. Lo scorso marzo, il capoluogo friulano ha pubblicato un bando per la fornitura e lavori di ampliamento del sistema di videosorveglianza. Ma non si tratta di un affidamento qualsiasi, perché anch'esso si basa sull'acquisizione dei dati biometrici di tutti coloro che passeranno nella zona presidiata dal sistema a circuito chiuso, potenzialmente migliaia di persone al giorno.

Come recita l'antico adagio, però, la strada verso l'interno è lastricata di buone intenzioni. Se da un lato questi progetti nascono, almeno sulla carta, per garantire la sicurezza dei cittadini, in realtà nel nostro Paese la tecnologia del riconoscimento facciale è illegale. Con un provvedimento emanato a febbraio del 2020, il Garante della privacy ha bloccato il progetto del comune di Como dal momento che la raccolta dei dati biometrici si può effettuare «solo in presenza di un'idonea previsione normativa (…) che al momento non pare rinvenibile». Stessa sorte, con tutta probabilità, toccherà al sistema di prossima inaugurazione a Udine.

«Alcune tecnologie di sorveglianza biometrica, come il riconoscimento facciale, trasformano i cittadini in codici a barre che camminano», denuncia Privacy Network, associazione che si batte per difendere la privacy e i diritti fondamentali delle persone in relazione all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei big data. «Secondo il nostro ordinamento giuridico nessuno può essere sottoposto a sorveglianza senza gravi indizi di reato», prosegue l'associazione, «la sorveglianza biometrica ribalta questo principio: ogni persona è osservata, monitorata, e schedata alla ricerca di comportamenti "sospetti"». Tradotto in altri termini, come ha spiegato il membro del Garante per la protezione dei dati personali Agostino Ghiglia, ci troviamo di fronte «alla basa delle sorveglianza di massa».