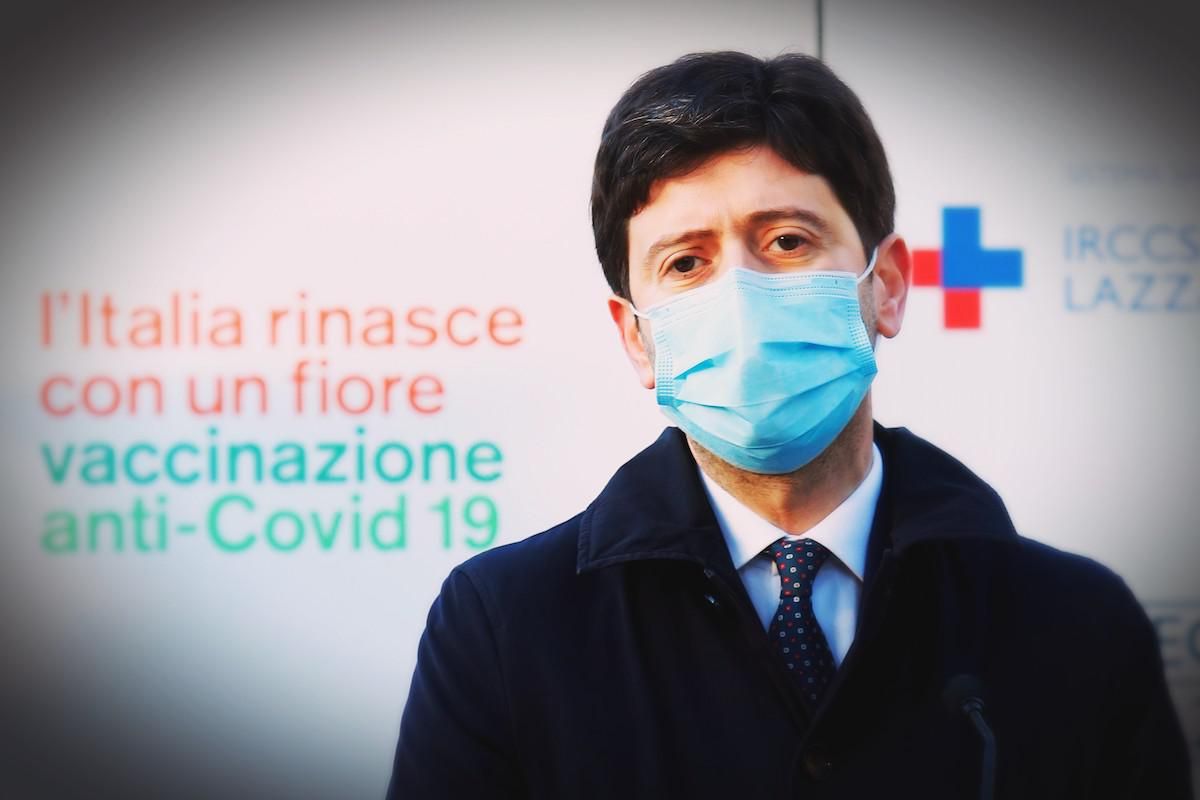

Speranza costretto a rendere pubblico il «piano segreto» che svela le sue bugie

Ovunque ti giri spunta una bugia. Settimana dopo settimana, il cumulo di omissioni, mistificazioni e menzogne prodotte dal ministero della Salute si sta tramutando in una montagna parecchio alta, sulla cui cima è serenamente accomodato Roberto Speranza. Il ministro fresco di rinnovo ha detto falsità sul piano pandemico che l'Italia non ha mai aggiornato, ha accuratamente evitato di parlare del report di Francesco Zambon, pubblicato e poi censurato dall'Oms, e ancora adesso rifiuta di mostrare i verbali delle riunioni della mitologica task force anti Covid, sostenendo che si trattasse di incontri informali. A completare il quadretto ci sono le balle diffuse a proposito del cosiddetto «piano segreto2, che ora vengono platealmente smascherate.

Spieghiamo. Nel pieno del disastro Covid, il 20 aprile del 2020, i vertici del ministero della Salute tentarono disperatamente di difendersi dall'accusa di non aver gestito bene l'emergenza. Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria del ministero, rilasciò un'intervista al Corriere della Sera in cui dichiarò: «Non c'è stato nessun vuoto decisionale, dal 20 gennaio 2020 avevamo pronto un piano secretato e quel piano abbiamo seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio».

Il (presunto) paziente 1 viene individuato a Codogno il 20 febbraio del 2020. Il lockdown totale arriva il 9 marzo. Ma secondo Urbani, già il 20 gennaio il ministero della Salute aveva un piano per gestire la pandemia, però non lo ha divulgato per non «spaventare» la popolazione. Incredibile. Due deputati di Fratelli d'Italia - Galeazzo Bignami e Marcello Gemmato - hanno ripetutamente chiesto di poter vedere questo «piano segreto» citato da Urbani. Ma il ministero non ha risposto (prima omissione). Così i due - tramite l'avvocato Silvia Marzot - si sono rivolti al Tar del Lazio. Nel corso del procedimento, il ministero ha dovuto fornire spiegazioni. E dalle omissioni è passato alle bugie. I vertici del dicastero di Speranza, infatti, hanno sostenuto in tribunale che il piano segreto fosse «un testo elaborato e proposto dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento». Peccato che il testo della Fondazione Bruno Kessler non sia un piano pandemico bensì «uno studio contenente elaborazioni matematiche e dati statistici sui possibili scenari in caso di epidemia». In ogni caso, le date non tornano: lo studio della Fondazione Kessler fu ricevuto dal Cts il 12 febbraio 2020. Ma secondo il dirigente del ministero Andrea Urbani un piano era già pronto il 20 gennaio 2020.

Il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso dei deputati di FdI, ha voluto andare in fondo alla questione. E ha intimato al ministero di consegnare i documenti in suo possesso, in particolare quello a cui Urbani faceva riferimento nell'intervista al Corriere. Così, mercoledì sera, il ministero ha finalmente esibito quello che dovrebbe essere l'ormai famigerato «piano segreto».

Si tratta di un documento intitolato Piano nazionale sanitario in risposta a un'eventuale emergenza pandemica da Covid-19, e il solo fatto che esista basta a inchiodare Speranza e i suoi. Prima hanno detto che non esisteva alcun piano segreto; poi hanno fornito un documento spacciandolo per il piano e sono stati smentiti dal Tar; adesso - dopo mesi - si rassegnano a diffondere il testo su cui (almeno in teoria) si è basata tutta la gestione della pandemia. Niente male.

Ma entrando nel dettaglio le perplessità aumentano. Come dicevamo, il dirigente Urbani disse che un piano pandemico era stato presentato il 20 gennaio 2020. Però il documento appena fornito dal ministero è aggiornato al 23 febbraio 2020, oltre un mese dopo. A questo punto, ci sono due possibilità.

A) Il piano diffuso ora dal ministero della Salute non è (per l'ennesima volta) il vero «piano segreto». Se così fosse, si tratterebbe di una presa in giro colossale.

B) Il piano mostrato dal ministero è effettivamente il «piano segreto». Se è vera l'ipotesi B, significa che Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria del ministero della Salute, ha mentito: il 20 gennaio del 2020 l'Italia non aveva predisposto alcuno strumento per affrontare l'emergenza Covid. Aveva invece un piano pandemico risalente al 2006 (che il ministero avrebbe dovuto aggiornare al massimo nel 2013), ma non l'ha utilizzato, anche se Giuseppe Ippolito, direttore generale dello Spallanzani di Roma, lo aveva suggerito durante una riunione della task force il 29 gennaio 2020, alla presenza di Roberto Speranza. Il primo vero piano d'azione è arrivato soltanto dopo il 23 febbraio 2020, quando ormai il virus si era diffuso.

Non è finita. Il «piano segreto» che finalmente il ministero ha deciso di mostrare - benché raffazzonato e tardivo - svolge una funzione importante. Svela quali e quante mistificazioni Speranza e i suoi abbiano sparso negli ultimi mesi. Facciamo qualche esempio. Il ministro ha parlato dei piani pandemici una sola volta, durante un'intervista a Porta a porta. In quell'occasione disse che utilizzare un piano pandemico non sarebbe servito contro il Covid, perché i piani pandemici sono pensati per le pandemie influenzali, e non per il nuovo coronavirus. Peccato che questo Piano nazionale sanitario in risposta a un'eventuale emergenza pandemica da Covid-19 faccia esplicitamente riferimento alle esperienze di Sars e Mers. Significa che un piano pandemico, anche se pensato per l'influenza, è comunque utile per qualsiasi epidemia. Quindi Speranza ha detto una falsità.

Non solo: il documento appena reso pubblico dal ministero contiene una serie di dati sulle terapie intensive, il numero di posti letto disponibili negli ospedali, il numero di medici eccetera. Dati che, afferma il documento, sono necessari per affrontare la pandemia al meglio. Ebbene, una delle principali funzioni dei piani pandemici è proprio quella di rendere immediatamente disponibili i dati sul sistema sanitario. Dunque, se avessimo avuto un piano pandemico operativo, quei dati li avremmo avuti subito, e non dopo il 23 febbraio, quando ormai era troppo tardi. «Questo significa», dice Galeazzo Bignami di FdI, «che neppure si è seguito il piano pandemico del 2006. Il quale, anche se non aggiornato, comunque conteneva informazioni e procedure utili. Perché, anche se vecchio, non è stato seguito?». Già, perché? Per svelare il mistero sarebbe utile leggere i verbali della task force di Speranza.

Bignami li ha chiesti, ma il ministero finora ha rifiutato di fornirli, chissà come mai.

C'è un ultimo particolare su cui vale la pena soffermarsi. Nel piano che il dicastero della Salute si è finalmente degnato di pubblicare, a pagina 12, c'è un passaggio fondamentale. Vi si legge che «l'esperienza con Sars e Mers ha messo in luce che, in assenza di adeguate misure di sicurezza, il ricovero dei casi di infezione può amplificare gli effetti della pandemia, anziché mitigarli, favorendo gli eventi di super-spreading. E riducendo il personale sanitario abile». Capito? Persino in questo piano redatto in fretta e furia e aggiornato al 23 febbraio si dice che bisogna stare attenti ai ricoveri in ospedale. Non ci sembra che chi ha gestito la pandemia abbia seguito il consiglio: il numero di morti sta lì a testimoniarlo.