True

2021-12-20

I sequestri in Sardegna: dall'unità d'Italia a Farouk

True

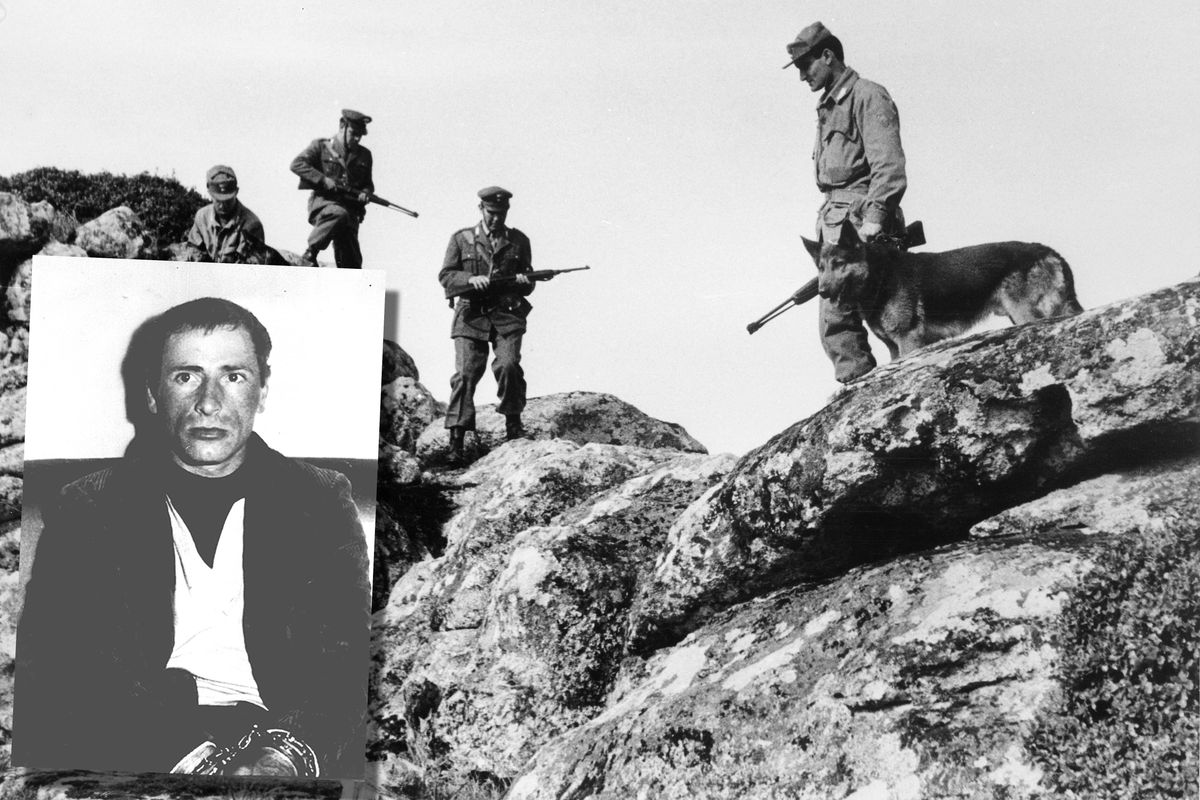

1967: ricerche dei Carabinieri nel Supramonte. Nel riquadro Graziano Mesina (Getty Images)

Comparivano nell’oscurità come demoni, il volto mascherato con il nero del sughero bruciato. Così apparivano i primi sequestratori sardi agli occhi dei testimoni alla seconda metà dell’ Ottocento. E così li vide il proprietario terriero Antonio Meloni Gaia di Mamoiada nella Barbagia nuorese, quando fu prelevato nei campi e sequestrato nel 1875 da un gruppo di pastori banditi. Il sequestro durò meno di un giorno perché il prigioniero riuscì a liberarsi da solo dopo che i banditi si addormentarono a seguito di un banchetto troppo abbondante. Era l’alba della pratica del sequestro su riscatto ai danni di piccoli proprietari locali. Alla fine del secolo il fenomeno si allargò e cominciarono i rapimenti di stranieri. Il primo fu il britannico Charles Vood mentre poco dopo ebbe eco sulla stampa non solo sarda ma nazionale il sequestro di due commercianti francesi, Regis Pral e Louis Jules Paty. I due furono sequestrati il 25 luglio 1894 da una banda di sette individui nel territorio di Seulo, ai piedi dei monti del Gennargentu. Per giorni non si seppe nulla della loro sorte, nonostante l’intervento di 50 carabinieri che scandagliarono il territorio impervio e costellato di anfratti. Il caso montò talmente che il primo ministro Francesco Crispi decise di intervenire personalmente nella questione. Mentre Paty sarà rilasciato il 21 agosto, Pral rimase nelle mani dei banditi. A quei briganti «sociali» che incarnavano il riscatto della popolazione più misera e i sentimenti separatisti, si dovette rivolgere lo Stato per salvare la vita al figlio del ricchissimo imprenditore di Valence. In particolare fu uno dei banditi più famosi dell’epoca a far da intermediario: Giovanni Corbeddu Salis (figlio ribelle di una famiglia agiata) fu contattato dal prefetto Marongiu che offrì 20mila lire di ricompensa se fosse riuscito a far liberare l’illustre ostaggio. Corbeddu riuscì nell’intento grazie al suo carisma tra i pastori del Gennargentu, rifiutando la ricompensa ma sottolineando il fatto di avere avuto successo là dove lo Stato italiano invasore dell’isola aveva fallito.

Nel primo dopoguerra proseguirono i rapimenti-lampo a livello locale, specialmente nella regione della Barbagia, e proseguiranno per tutto il ventennio fascista. Alcuni dei sequestri per l’esito tragico verranno ricordati e stilati dalle cronache. Quello che fece più impressione fu il rapimento di Maria Molotzu, di soli 6 anni. La bambina era figlia di un ricco industriale caseario e podestà di Bono, paese dell’entroterra sassarese. Il 7 aprile 1933, di ritorno da una cerimonia a Ozieri a bordo della propria automobile, la famiglia Molotzu è bloccata da un’imboscata nei pressi di Illorai. Con una scusa la piccola è separata dai genitori e trasportata nella sconfinata macchia montuosa, scomparendo per mesi durante i quali furono trasmesse diverse richieste di riscatto al podestà di Bono. I presunti rapitori verranno decimati in scontri con le forze dell’ordine, senza alcuna confessione. Solo uno dei latitanti sarà ferito e interrogato, senza che gli inquirenti fossero in grado di ottenere alcuna confessione. Il giorno della sentenza capitale pronunciata per l’unico arrestato fu ritrovato lo scheletro della piccola Maria. Era il 5 giugno 1935 e i banditi sardi avevano per la prima volta infranto un codice rapendo e uccidendo una bambina. Fino ad allora si erano limitati a sequestrare solo maschi adulti.

Gli anni Cinquanta e la banda dell’«Ischerbeddau» (lo scervellato) Pasquale Tandeddu

Nel secondo dopoguerra proseguirono i rapimenti a livello locale, senza una vera e propria costituzione di un’organizzazione criminale. Le prime forme associative a cui furono legati nomi di capibanda si verificarono all’alba degli anni cinquanta ed ebbero come protagonista il bandito Pasquale Tandeddu di Orgosolo (Nuoro), noto alla giustizia fin dall’adolescenza. Proprio durante uno dei richiami in tribunale quale testimone, Tandeddu decise di darsi alla macchia. Nessuno immaginò che quel giovane pastore basso e impacciato sarebbe diventato il più temuto bandito dell’isola. Nel 1950 assieme alla banda di Giovanni Battista Liandru compie il primo omicidio, uccidendo a colpi di fucile Antonio Maria Floris, dopo averne picchiato selvaggiamente la moglie. All’arresto di Liandru e del figlio Liandreddu Pasquale diventava il capobanda, uno dei più efferati e temuti in assoluto. Molte furono le rapine stradali degli anni della sua banda: la più cruenta terminò con l’uccisione di tre carabinieri di scorta ad una camionetta con i fondi dell’ente antimalarico avvenuta a pochi chilometri da Nuoro.

Mentre gli inquirenti lottavano con l’omertà della popolazione intimorita dalla ferocia della banda, si consumò il più famoso dei sequestri del gruppo di Tandeddu. L’ingegnere costruttore Davide Capra fu rapito in un suo cantiere di Orosei (Nuoro) il 5 novembre 1953 da Pasquale e dal fido membro della banda Emiliano Succu, nipote di un senatore della Dc. assieme all’ingegnere sono momentaneamente sequestrati su due autocarri tutti gli operai di Capra, rilasciati poco dopo nelle campagne. Il geometra dell’impresa, inizialmente sequestrato verrà rilasciato con le istruzioni per il riscatto, mentre i banditi con l’ostaggio sparivano negli anfratti del Supramonte. La storia finì nel sangue il 26 novembre, quando il covo di Tandeddu fu trovato in seguito a un maxirastrellamento compiuto da 2.000 uomini in divisa. Il tugurio mimetizzato dalle frasche dove era nascosto Capra si trovava a pochi chilometri dal centro di Orgosolo in località Meninfili di Sorasi. Fu Succu ad aprire il fuoco con il Beretta calibro 9 e il primo a cadere ucciso dalla risposta dei Carabinieri, mentre due saranno le vittime dell’Arma. Cessati i colpi, il corpo di Davide Capra fu trovato nella capanna ancora legato. I banditi lo avevano ucciso pochi istanti prima con sette colpi di mitra in volto perché non finisse in mano ai Carabinieri. Leggermente ferito, Tandeddu riuscì a fuggire anche in questa occasione. La morte lo attese esattamente un anno dopo, quando fu trovato cadavere il 12 novembre 1954, ucciso da ignoti. Nella sua grotta nell’entroterra di Orgosolo furono trovate incisioni che inneggiavano al Partito Comunista.

Anni Sessanta: l’era di Gratzianeddu e l’«Anonima sequestri»

Il termine «Anonima sequestri» (o «Anonima sarda») fu un invenzione giornalistica nata nei tardi anni sessanta, quando il fenomeno dei rapimenti in Sardegna registrò una netta impennata. All’inizio del decennio si colloca l’ascesa del bandito sardo più conosciuto in assoluto, Graziano Mesina detto «Gratzianeddu». Nato da un umile famiglia di Orgosolo, penultimo di undici figli, era nato il 4 aprile 1942. Sin da adolescente rivelò il suo carattere quando fu espulso dalla quarta elementare per aver picchiato il maestro. Il primo arresto è del 1956, per porto d’armi abusivo. Il carcere si aprì per lui nel 1961 quando si rese protagonista di una vendetta contro la famiglia Mereu, che aveva accusato i Messina del rapimento di Pietro Crassa, soffiata che aveva portato Graziano dietro le sbarre. Il rapimento di Crassa si era concluso tragicamente con l’assassinio dell’ostaggio, e le accuse a Graziano (uscito nel frattempo dalla prigione) e ai suoi familiari portarono a ulteriore spargimento di sangue quando, la vigilia di Natale del 1961, il bandito scaricò l’arma contro un familiare dei Mereu in un bar di Orgosolo. Cominciava così la «carriera» di Grazianeddu, tra carcere, rocambolesche evasioni, rapimenti e ancora carcere. Con lui il fenomeno del sequestro si allargò uscendo dal perimetro storico della Barbagia per approdare dapprima nei centri urbani dell’isola e quindi sul continente. In quel periodo Messina passava da un carcere all’altro, tentando più volte l’evasione durante i trasferimenti. A San Sebastiano, casa di reclusione di Sassari, Messina incontra un ex falangista e legionario disertore, lo spagnolo Miguel Atienza. Insieme riuscirono ad evadere dal penitenziario sardo dopo una calata di 7 metri lungo il muro di cinta nel settembre del 1966. Liberi, i due tornarono all’attività criminale dove pochi giorni dopo la fuga. A Vaccileddi, nei pressi di Olbia, rapirono il ventunenne Paolo Mossa. Il giorno dell’incontro con l’emissario per il pagamento del riscatto Grazianeddu e i suoi ingaggiarono uno scontro a fuoco con una pattuglia di poliziotti in borghese, riuscendo anche in questa occasione a fuggire. Poco più tardi la banda di Orgosolo, circondata dai berretti blu del reparto Celere della Polizia, ingaggerà un sanguinoso scontro ricordato come la «prima battaglia di Osposidda», dal nome dell’altura del Supramonte dove si consumò il 17 giugno 1967. Nella caccia al topo ingaggiata da un plotone di agenti rimasero sul terreno due poliziotti, Pietro Ciavola e Antonio Grassia. Dall’altra parte la battaglia costò la vita all’avventuriero e luogotenente di Mesina Miguel Atienza, il cui corpo sarà rinvenuto giorni dopo in una grotta nella quale si era consumata la sua agonia. Mesina, fuggito, sarà catturato l’anno seguente durante un normale controllo di polizia il 26 marzo 1968, senza opporre alcuna resistenza. All’atto dell’arresto, la banda aveva due ostaggi tra le mani: Nino Petretto, rapito inizialmente assieme al figlio di cinque anni e Giovanni Campus. Entrambi saranno liberati dopo l’arresto di Grazianeddu, per il quale si aprì un lungo periodo di detenzione che decretò la fine del primo periodo di ascesa dell’«Anonima sequestri».

Mesina fugge ancora: dagli anni Settanta al sequestro di Farouk Kassam

Dopo aver girato tra le carceri di massima sicurezza della penisola, il re del Supramonte riuscì a ripetersi con un’altra clamorosa evasione dal carcere di Lecce il 20 agosto 1976. Con Mesina fuggono dieci detenuti, tra cui l’esponente dei Nuclei Armati Proletari Martino Zicchitella, già protagonista di una rivolta nel carcere di Viterbo che morirà in uno scontro a fuoco nel dicembre dello stesso anno. Grazianeddu sarà nuovamente arrestato nel 1977 durante la latitanza a Caldonazzo, in provincia di Trento.

Mentre si consumava l’epopea del bandito più famoso d’Italia, i sequestri dell’Anonima videro una nuova impennata, che coinvolse anche le donne e i bambini. La prima rapita del decennio fu Assunta Calamida, liberata su riscatto di 17 milioni il 16 ottobre 1970. Il 2 aprile 1971 toccò al piccolo Agostino Ghilardi l’esperienza traumatica della prigionia, quando fu rapito assieme al padre Giovanni Maria, proprietario terreno e immobiliare di Arzachena. Fortunatamente saranno liberati dopo il pagamento di 100 milioni di riscatto e i responsabili tutti arrestati. Segnò invece la memoria collettiva il tentato rapimento di Andrea Lodo di Lanusei. Durante l’irruzione nella villa il 16 agosto 1972 si consumò una strage per il tentativo di reazione della famiglia al quale i banditi risposero uccidendo Lodo, la moglie Alda Laconi, il fratello Attilio Lodo e il nipote Aldo Salis. Il fenomeno dei rapimenti sull’isola montò talmente che si formò una commissione parlamentare d’inchiesta nello stesso 1972, nel decennio in cui il terreno dei rapimenti si mosse verso la Gallura e la Costa Smeralda, zone interessate dal rapido sviluppo del turismo d’élite. Rientrano in questa seconda grande ondata i rapimenti della famiglia dell’ingegnere inglese Rolf Schild e quello del cantautore Fabrizio De André e della moglie Dori Ghezzi. Nel primo caso il capofamiglia fu liberato con la richiesta di riscatto, mentre per mesi rimarranno sequestrate la moglie Daphne e la figlia Annabelle, liberate in due tempi dai rapitori che le avevano prelevate nella villa di Porto Raphael. La mattina del 28 agosto 1979 scompaiono dalla tenuta L’Agnata nel territorio di tempio Pausania Fabrizio de Andrè e Dori Ghezzi. La loro auto, una Citroen Dyane targata Milano, viene ritrovata nei pressi del molo di Olbia. La coppia trascorse la prigionia tra i monti di Pattada, a poca distanza da Ozieri nell’entroterra sassarese. Dopo il pagamento del riscatto di 550 milioni di lire richiesto al padre del cantante Professor Giuseppe De André (già presidente Ferrobeton e Eridania zuccheri) fu rilasciata dapprima Dori Ghezzi e quindi Fabrizio, che dedicherà all’esperienza la canzone Hotel Supramonte.

Gli anni ottanta saranno caratterizzati dall’associazione tra la pratica secolare del sequestro con le organizzazioni autonomiste sarde tra cui il Mas (Movimento Armato Sardo), che aggiungono una base politica alla tradizione del rapimento in Sardegna, sull’onda delle Brigate Rosse e del contrasto al pentitismo. Per la prima volta gli omicidi riguardano direttamente le forze dell’ordine, come racconta la storia del delitto dell’ ex appuntato dei Carabinieri Giovanni Bosco ucciso a Dorsali il 5 luglio 1983 perché testimone nel rapimento di Pasqualba Rosas. La rivendicazione dei Mas suonava come i comunicati delle Br, citando l’esecuzione in nome di un fantomatico «tribunale del popolo» attraverso un volantino fatto recapitare alla redazione de «La Nuova Sardegna». Poco dopo sono rapiti i medico condotto di Bitti con la moglie. Rilasciati poco dopo, i rapitori renderanno noto l’intento dell’uso del riscatto ai fini dell’acquisto di armi per combattere l’oppressore, l’imperialista «italoamericano» venuto dal Continente. Il 1985 fu l’anno della «seconda battaglia di Osposidda», negli stessi luoghi che videro protagonista la banda di Mesina. L’antefatto fu il rapimento dell’imprenditore edile di Oliena Tonino Caggiari avvenuto il 17 gennaio in circostanze rocambolesche, poiché il secondo rapito (un giovane dipendente) riuscì ad invocare aiuto e ad essere udito da un vicino, il quale concorse alla sua liberazione e riuscì a riconoscere la vettura dei banditi allontanarsi. Grazie anche al concorso della popolazione di Oliena, la zona del possibile covo viene circoscritta alla zona dove 18 anni prima si era consumato lo scontro a fuoco con tre morti. Il sangue scorrerà a fiumi anche in questa occasione poiché liberato l’ostaggio dai civili che avevano individuato il giaciglio, i banditi ingaggiarono un feroce conflitto a fuoco con armi automatiche e bombe a mano. Il bilancio finale sarà di cinque morti, tra cui il sovrintendente di Ps Vincenzo Marongiu, e di quattro banditi, i cui corpi saranno fatti sfilare per le vie di Oliena a sirene spiegate, fatto inedito che susciterà non poche polemiche. Ma quel che risaltò dai drammatici fatti del 1985 fu che per la prima volta una parte della popolazione di quelle zone dove il brigantaggio, il rapimento e la copertura della latitanza erano parte delle regole comuni, passò dalla parte dello Stato aiutando nelle ricerche le autorità. In questo clima mutato si inserisce uno dei rapimenti più noti del dopoguerra, quello del piccolo Farouk Kassam, figlio di proprietari alberghieri rapito a Porto Cervo il 15 gennaio 1992 e per il cui rilascio tornerà alla ribalta Grazianeddu Mesina, in quel periodo libero e residente in provincia di Asti, che si offrì come intermediario. Gli sviluppi del rapimento non impedirono la mutilazione di parte dell’orecchio sinistro del bimbo, fatto trovare agli inquirenti in una busta al bivio stradale tra Dorgali e Nuoro. Il rapimento di Farouk terrà l’Italia con il fiato sospeso per 176 giorni fino a quando non fu liberato dalla sua prigione nel territorio di Lula (Nuoro) l’11 luglio 1992. Le versioni sulla sua liberazione discordano. Secondo Mesina lo Stato pagò almeno parte del riscatto, avocando a sé il ruolo chiave di intermediatore che avrebbe portato alla liberazione del bambino. A supporto della sua tesi Grazianeddu indicò i contatti avuti con il giornalista del Tg1 Pino Scaccia anticipando l’imminente liberazione. Gli inquirenti hanno sempre negato la tesi del re del Supramonte, che nel 2004 chiederà ed otterrà la grazia dall’allora Presidente Carlo Azeglio Ciampi.

Dal rapimento del piccolo Farouk si verificò un netto declino della pratica del rapimento a scopo estorsivo, anche perché raccolse i suoi frutti la legge sul congelamento dei beni dei familiari dei rapiti, (82/1991), l'inasprimento delle pene già innalzate in seguito al caso Moro e alla costituzione di reparti speciaizzati interforze in grado di operare in modo più incisivo e immediato. L'ultimo clamoroso rapimento degli anni Novanta fu quello di una donna, Silvia Melis. Uno dei sequestri più lunghi della storia (265 giorni) portò con se una serie di ambiguità sulla liberazione della donna avvenuto l'11 luglio 1997. La versione ufficiale vuole che la Melis fosse riuscita a fuggire da sola, mentre Nicola Grauso (imprenditore e editore de «L'Unione Sarda») sostenne di aver pagato il riscatto. Altri sostennero che a pagare i malviventi fosse stato il Sisde, affermazione sempre respinta dall'allora Ministro dell'Interno Giorgio Napolitano. La notte del 17 dicembre 2021 ha chiuso il cerchio la fine dell'ennesima latitanza di Graziano Mesina, oggi settantanovenne, arrestato a poca distanza dai luoghi che fecero la storia dell'Anonima, dal campo di battaglia chiamato Osposidda e da quel ciglio stradale dove Silvia Melis camminò dopo la sua liberazione.

Continua a leggereRiduci

Un fenomeno endemico e ciclico quello dei sequestri nell'isola, nato dalle dure condizioni della popolazione agropastorale dell'interno. Dall'unità d'Italia all'«Anonima sequestri» negli anni di Graziano Mesina, fino al declino dopo il rapimento del piccolo Farouk Kassam. Comparivano nell’oscurità come demoni, il volto mascherato con il nero del sughero bruciato. Così apparivano i primi sequestratori sardi agli occhi dei testimoni alla seconda metà dell’ Ottocento. E così li vide il proprietario terriero Antonio Meloni Gaia di Mamoiada nella Barbagia nuorese, quando fu prelevato nei campi e sequestrato nel 1875 da un gruppo di pastori banditi. Il sequestro durò meno di un giorno perché il prigioniero riuscì a liberarsi da solo dopo che i banditi si addormentarono a seguito di un banchetto troppo abbondante. Era l’alba della pratica del sequestro su riscatto ai danni di piccoli proprietari locali. Alla fine del secolo il fenomeno si allargò e cominciarono i rapimenti di stranieri. Il primo fu il britannico Charles Vood mentre poco dopo ebbe eco sulla stampa non solo sarda ma nazionale il sequestro di due commercianti francesi, Regis Pral e Louis Jules Paty. I due furono sequestrati il 25 luglio 1894 da una banda di sette individui nel territorio di Seulo, ai piedi dei monti del Gennargentu. Per giorni non si seppe nulla della loro sorte, nonostante l’intervento di 50 carabinieri che scandagliarono il territorio impervio e costellato di anfratti. Il caso montò talmente che il primo ministro Francesco Crispi decise di intervenire personalmente nella questione. Mentre Paty sarà rilasciato il 21 agosto, Pral rimase nelle mani dei banditi. A quei briganti «sociali» che incarnavano il riscatto della popolazione più misera e i sentimenti separatisti, si dovette rivolgere lo Stato per salvare la vita al figlio del ricchissimo imprenditore di Valence. In particolare fu uno dei banditi più famosi dell’epoca a far da intermediario: Giovanni Corbeddu Salis (figlio ribelle di una famiglia agiata) fu contattato dal prefetto Marongiu che offrì 20mila lire di ricompensa se fosse riuscito a far liberare l’illustre ostaggio. Corbeddu riuscì nell’intento grazie al suo carisma tra i pastori del Gennargentu, rifiutando la ricompensa ma sottolineando il fatto di avere avuto successo là dove lo Stato italiano invasore dell’isola aveva fallito. Nel primo dopoguerra proseguirono i rapimenti-lampo a livello locale, specialmente nella regione della Barbagia, e proseguiranno per tutto il ventennio fascista. Alcuni dei sequestri per l’esito tragico verranno ricordati e stilati dalle cronache. Quello che fece più impressione fu il rapimento di Maria Molotzu, di soli 6 anni. La bambina era figlia di un ricco industriale caseario e podestà di Bono, paese dell’entroterra sassarese. Il 7 aprile 1933, di ritorno da una cerimonia a Ozieri a bordo della propria automobile, la famiglia Molotzu è bloccata da un’imboscata nei pressi di Illorai. Con una scusa la piccola è separata dai genitori e trasportata nella sconfinata macchia montuosa, scomparendo per mesi durante i quali furono trasmesse diverse richieste di riscatto al podestà di Bono. I presunti rapitori verranno decimati in scontri con le forze dell’ordine, senza alcuna confessione. Solo uno dei latitanti sarà ferito e interrogato, senza che gli inquirenti fossero in grado di ottenere alcuna confessione. Il giorno della sentenza capitale pronunciata per l’unico arrestato fu ritrovato lo scheletro della piccola Maria. Era il 5 giugno 1935 e i banditi sardi avevano per la prima volta infranto un codice rapendo e uccidendo una bambina. Fino ad allora si erano limitati a sequestrare solo maschi adulti. Gli anni Cinquanta e la banda dell’«Ischerbeddau» (lo scervellato) Pasquale Tandeddu Nel secondo dopoguerra proseguirono i rapimenti a livello locale, senza una vera e propria costituzione di un’organizzazione criminale. Le prime forme associative a cui furono legati nomi di capibanda si verificarono all’alba degli anni cinquanta ed ebbero come protagonista il bandito Pasquale Tandeddu di Orgosolo (Nuoro), noto alla giustizia fin dall’adolescenza. Proprio durante uno dei richiami in tribunale quale testimone, Tandeddu decise di darsi alla macchia. Nessuno immaginò che quel giovane pastore basso e impacciato sarebbe diventato il più temuto bandito dell’isola. Nel 1950 assieme alla banda di Giovanni Battista Liandru compie il primo omicidio, uccidendo a colpi di fucile Antonio Maria Floris, dopo averne picchiato selvaggiamente la moglie. All’arresto di Liandru e del figlio Liandreddu Pasquale diventava il capobanda, uno dei più efferati e temuti in assoluto. Molte furono le rapine stradali degli anni della sua banda: la più cruenta terminò con l’uccisione di tre carabinieri di scorta ad una camionetta con i fondi dell’ente antimalarico avvenuta a pochi chilometri da Nuoro. Mentre gli inquirenti lottavano con l’omertà della popolazione intimorita dalla ferocia della banda, si consumò il più famoso dei sequestri del gruppo di Tandeddu. L’ingegnere costruttore Davide Capra fu rapito in un suo cantiere di Orosei (Nuoro) il 5 novembre 1953 da Pasquale e dal fido membro della banda Emiliano Succu, nipote di un senatore della Dc. assieme all’ingegnere sono momentaneamente sequestrati su due autocarri tutti gli operai di Capra, rilasciati poco dopo nelle campagne. Il geometra dell’impresa, inizialmente sequestrato verrà rilasciato con le istruzioni per il riscatto, mentre i banditi con l’ostaggio sparivano negli anfratti del Supramonte. La storia finì nel sangue il 26 novembre, quando il covo di Tandeddu fu trovato in seguito a un maxirastrellamento compiuto da 2.000 uomini in divisa. Il tugurio mimetizzato dalle frasche dove era nascosto Capra si trovava a pochi chilometri dal centro di Orgosolo in località Meninfili di Sorasi. Fu Succu ad aprire il fuoco con il Beretta calibro 9 e il primo a cadere ucciso dalla risposta dei Carabinieri, mentre due saranno le vittime dell’Arma. Cessati i colpi, il corpo di Davide Capra fu trovato nella capanna ancora legato. I banditi lo avevano ucciso pochi istanti prima con sette colpi di mitra in volto perché non finisse in mano ai Carabinieri. Leggermente ferito, Tandeddu riuscì a fuggire anche in questa occasione. La morte lo attese esattamente un anno dopo, quando fu trovato cadavere il 12 novembre 1954, ucciso da ignoti. Nella sua grotta nell’entroterra di Orgosolo furono trovate incisioni che inneggiavano al Partito Comunista. Anni Sessanta: l’era di Gratzianeddu e l’«Anonima sequestri» Il termine «Anonima sequestri» (o «Anonima sarda») fu un invenzione giornalistica nata nei tardi anni sessanta, quando il fenomeno dei rapimenti in Sardegna registrò una netta impennata. All’inizio del decennio si colloca l’ascesa del bandito sardo più conosciuto in assoluto, Graziano Mesina detto «Gratzianeddu». Nato da un umile famiglia di Orgosolo, penultimo di undici figli, era nato il 4 aprile 1942. Sin da adolescente rivelò il suo carattere quando fu espulso dalla quarta elementare per aver picchiato il maestro. Il primo arresto è del 1956, per porto d’armi abusivo. Il carcere si aprì per lui nel 1961 quando si rese protagonista di una vendetta contro la famiglia Mereu, che aveva accusato i Messina del rapimento di Pietro Crassa, soffiata che aveva portato Graziano dietro le sbarre. Il rapimento di Crassa si era concluso tragicamente con l’assassinio dell’ostaggio, e le accuse a Graziano (uscito nel frattempo dalla prigione) e ai suoi familiari portarono a ulteriore spargimento di sangue quando, la vigilia di Natale del 1961, il bandito scaricò l’arma contro un familiare dei Mereu in un bar di Orgosolo. Cominciava così la «carriera» di Grazianeddu, tra carcere, rocambolesche evasioni, rapimenti e ancora carcere. Con lui il fenomeno del sequestro si allargò uscendo dal perimetro storico della Barbagia per approdare dapprima nei centri urbani dell’isola e quindi sul continente. In quel periodo Messina passava da un carcere all’altro, tentando più volte l’evasione durante i trasferimenti. A San Sebastiano, casa di reclusione di Sassari, Messina incontra un ex falangista e legionario disertore, lo spagnolo Miguel Atienza. Insieme riuscirono ad evadere dal penitenziario sardo dopo una calata di 7 metri lungo il muro di cinta nel settembre del 1966. Liberi, i due tornarono all’attività criminale dove pochi giorni dopo la fuga. A Vaccileddi, nei pressi di Olbia, rapirono il ventunenne Paolo Mossa. Il giorno dell’incontro con l’emissario per il pagamento del riscatto Grazianeddu e i suoi ingaggiarono uno scontro a fuoco con una pattuglia di poliziotti in borghese, riuscendo anche in questa occasione a fuggire. Poco più tardi la banda di Orgosolo, circondata dai berretti blu del reparto Celere della Polizia, ingaggerà un sanguinoso scontro ricordato come la «prima battaglia di Osposidda», dal nome dell’altura del Supramonte dove si consumò il 17 giugno 1967. Nella caccia al topo ingaggiata da un plotone di agenti rimasero sul terreno due poliziotti, Pietro Ciavola e Antonio Grassia. Dall’altra parte la battaglia costò la vita all’avventuriero e luogotenente di Mesina Miguel Atienza, il cui corpo sarà rinvenuto giorni dopo in una grotta nella quale si era consumata la sua agonia. Mesina, fuggito, sarà catturato l’anno seguente durante un normale controllo di polizia il 26 marzo 1968, senza opporre alcuna resistenza. All’atto dell’arresto, la banda aveva due ostaggi tra le mani: Nino Petretto, rapito inizialmente assieme al figlio di cinque anni e Giovanni Campus. Entrambi saranno liberati dopo l’arresto di Grazianeddu, per il quale si aprì un lungo periodo di detenzione che decretò la fine del primo periodo di ascesa dell’«Anonima sequestri». Mesina fugge ancora: dagli anni Settanta al sequestro di Farouk Kassam Dopo aver girato tra le carceri di massima sicurezza della penisola, il re del Supramonte riuscì a ripetersi con un’altra clamorosa evasione dal carcere di Lecce il 20 agosto 1976. Con Mesina fuggono dieci detenuti, tra cui l’esponente dei Nuclei Armati Proletari Martino Zicchitella, già protagonista di una rivolta nel carcere di Viterbo che morirà in uno scontro a fuoco nel dicembre dello stesso anno. Grazianeddu sarà nuovamente arrestato nel 1977 durante la latitanza a Caldonazzo, in provincia di Trento. Mentre si consumava l’epopea del bandito più famoso d’Italia, i sequestri dell’Anonima videro una nuova impennata, che coinvolse anche le donne e i bambini. La prima rapita del decennio fu Assunta Calamida, liberata su riscatto di 17 milioni il 16 ottobre 1970. Il 2 aprile 1971 toccò al piccolo Agostino Ghilardi l’esperienza traumatica della prigionia, quando fu rapito assieme al padre Giovanni Maria, proprietario terreno e immobiliare di Arzachena. Fortunatamente saranno liberati dopo il pagamento di 100 milioni di riscatto e i responsabili tutti arrestati. Segnò invece la memoria collettiva il tentato rapimento di Andrea Lodo di Lanusei. Durante l’irruzione nella villa il 16 agosto 1972 si consumò una strage per il tentativo di reazione della famiglia al quale i banditi risposero uccidendo Lodo, la moglie Alda Laconi, il fratello Attilio Lodo e il nipote Aldo Salis. Il fenomeno dei rapimenti sull’isola montò talmente che si formò una commissione parlamentare d’inchiesta nello stesso 1972, nel decennio in cui il terreno dei rapimenti si mosse verso la Gallura e la Costa Smeralda, zone interessate dal rapido sviluppo del turismo d’élite. Rientrano in questa seconda grande ondata i rapimenti della famiglia dell’ingegnere inglese Rolf Schild e quello del cantautore Fabrizio De André e della moglie Dori Ghezzi. Nel primo caso il capofamiglia fu liberato con la richiesta di riscatto, mentre per mesi rimarranno sequestrate la moglie Daphne e la figlia Annabelle, liberate in due tempi dai rapitori che le avevano prelevate nella villa di Porto Raphael. La mattina del 28 agosto 1979 scompaiono dalla tenuta L’Agnata nel territorio di tempio Pausania Fabrizio de Andrè e Dori Ghezzi. La loro auto, una Citroen Dyane targata Milano, viene ritrovata nei pressi del molo di Olbia. La coppia trascorse la prigionia tra i monti di Pattada, a poca distanza da Ozieri nell’entroterra sassarese. Dopo il pagamento del riscatto di 550 milioni di lire richiesto al padre del cantante Professor Giuseppe De André (già presidente Ferrobeton e Eridania zuccheri) fu rilasciata dapprima Dori Ghezzi e quindi Fabrizio, che dedicherà all’esperienza la canzone Hotel Supramonte. Gli anni ottanta saranno caratterizzati dall’associazione tra la pratica secolare del sequestro con le organizzazioni autonomiste sarde tra cui il Mas (Movimento Armato Sardo), che aggiungono una base politica alla tradizione del rapimento in Sardegna, sull’onda delle Brigate Rosse e del contrasto al pentitismo. Per la prima volta gli omicidi riguardano direttamente le forze dell’ordine, come racconta la storia del delitto dell’ ex appuntato dei Carabinieri Giovanni Bosco ucciso a Dorsali il 5 luglio 1983 perché testimone nel rapimento di Pasqualba Rosas. La rivendicazione dei Mas suonava come i comunicati delle Br, citando l’esecuzione in nome di un fantomatico «tribunale del popolo» attraverso un volantino fatto recapitare alla redazione de «La Nuova Sardegna». Poco dopo sono rapiti i medico condotto di Bitti con la moglie. Rilasciati poco dopo, i rapitori renderanno noto l’intento dell’uso del riscatto ai fini dell’acquisto di armi per combattere l’oppressore, l’imperialista «italoamericano» venuto dal Continente. Il 1985 fu l’anno della «seconda battaglia di Osposidda», negli stessi luoghi che videro protagonista la banda di Mesina. L’antefatto fu il rapimento dell’imprenditore edile di Oliena Tonino Caggiari avvenuto il 17 gennaio in circostanze rocambolesche, poiché il secondo rapito (un giovane dipendente) riuscì ad invocare aiuto e ad essere udito da un vicino, il quale concorse alla sua liberazione e riuscì a riconoscere la vettura dei banditi allontanarsi. Grazie anche al concorso della popolazione di Oliena, la zona del possibile covo viene circoscritta alla zona dove 18 anni prima si era consumato lo scontro a fuoco con tre morti. Il sangue scorrerà a fiumi anche in questa occasione poiché liberato l’ostaggio dai civili che avevano individuato il giaciglio, i banditi ingaggiarono un feroce conflitto a fuoco con armi automatiche e bombe a mano. Il bilancio finale sarà di cinque morti, tra cui il sovrintendente di Ps Vincenzo Marongiu, e di quattro banditi, i cui corpi saranno fatti sfilare per le vie di Oliena a sirene spiegate, fatto inedito che susciterà non poche polemiche. Ma quel che risaltò dai drammatici fatti del 1985 fu che per la prima volta una parte della popolazione di quelle zone dove il brigantaggio, il rapimento e la copertura della latitanza erano parte delle regole comuni, passò dalla parte dello Stato aiutando nelle ricerche le autorità. In questo clima mutato si inserisce uno dei rapimenti più noti del dopoguerra, quello del piccolo Farouk Kassam, figlio di proprietari alberghieri rapito a Porto Cervo il 15 gennaio 1992 e per il cui rilascio tornerà alla ribalta Grazianeddu Mesina, in quel periodo libero e residente in provincia di Asti, che si offrì come intermediario. Gli sviluppi del rapimento non impedirono la mutilazione di parte dell’orecchio sinistro del bimbo, fatto trovare agli inquirenti in una busta al bivio stradale tra Dorgali e Nuoro. Il rapimento di Farouk terrà l’Italia con il fiato sospeso per 176 giorni fino a quando non fu liberato dalla sua prigione nel territorio di Lula (Nuoro) l’11 luglio 1992. Le versioni sulla sua liberazione discordano. Secondo Mesina lo Stato pagò almeno parte del riscatto, avocando a sé il ruolo chiave di intermediatore che avrebbe portato alla liberazione del bambino. A supporto della sua tesi Grazianeddu indicò i contatti avuti con il giornalista del Tg1 Pino Scaccia anticipando l’imminente liberazione. Gli inquirenti hanno sempre negato la tesi del re del Supramonte, che nel 2004 chiederà ed otterrà la grazia dall’allora Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Dal rapimento del piccolo Farouk si verificò un netto declino della pratica del rapimento a scopo estorsivo, anche perché raccolse i suoi frutti la legge sul congelamento dei beni dei familiari dei rapiti, (82/1991), l'inasprimento delle pene già innalzate in seguito al caso Moro e alla costituzione di reparti speciaizzati interforze in grado di operare in modo più incisivo e immediato. L'ultimo clamoroso rapimento degli anni Novanta fu quello di una donna, Silvia Melis. Uno dei sequestri più lunghi della storia (265 giorni) portò con se una serie di ambiguità sulla liberazione della donna avvenuto l'11 luglio 1997. La versione ufficiale vuole che la Melis fosse riuscita a fuggire da sola, mentre Nicola Grauso (imprenditore e editore de «L'Unione Sarda») sostenne di aver pagato il riscatto. Altri sostennero che a pagare i malviventi fosse stato il Sisde, affermazione sempre respinta dall'allora Ministro dell'Interno Giorgio Napolitano. La notte del 17 dicembre 2021 ha chiuso il cerchio la fine dell'ennesima latitanza di Graziano Mesina, oggi settantanovenne, arrestato a poca distanza dai luoghi che fecero la storia dell'Anonima, dal campo di battaglia chiamato Osposidda e da quel ciglio stradale dove Silvia Melis camminò dopo la sua liberazione.

Alla vigilia del ritorno del Ring di Wagner al Teatro alla Scala, Marco Targa, presidente dell’Associazione Wagneriana Milano, ci introduce nel mondo di uno dei compositori che più hanno influenzato la cultura dei nostri giorni, dal cinema alla letteratura