True

2023-02-07

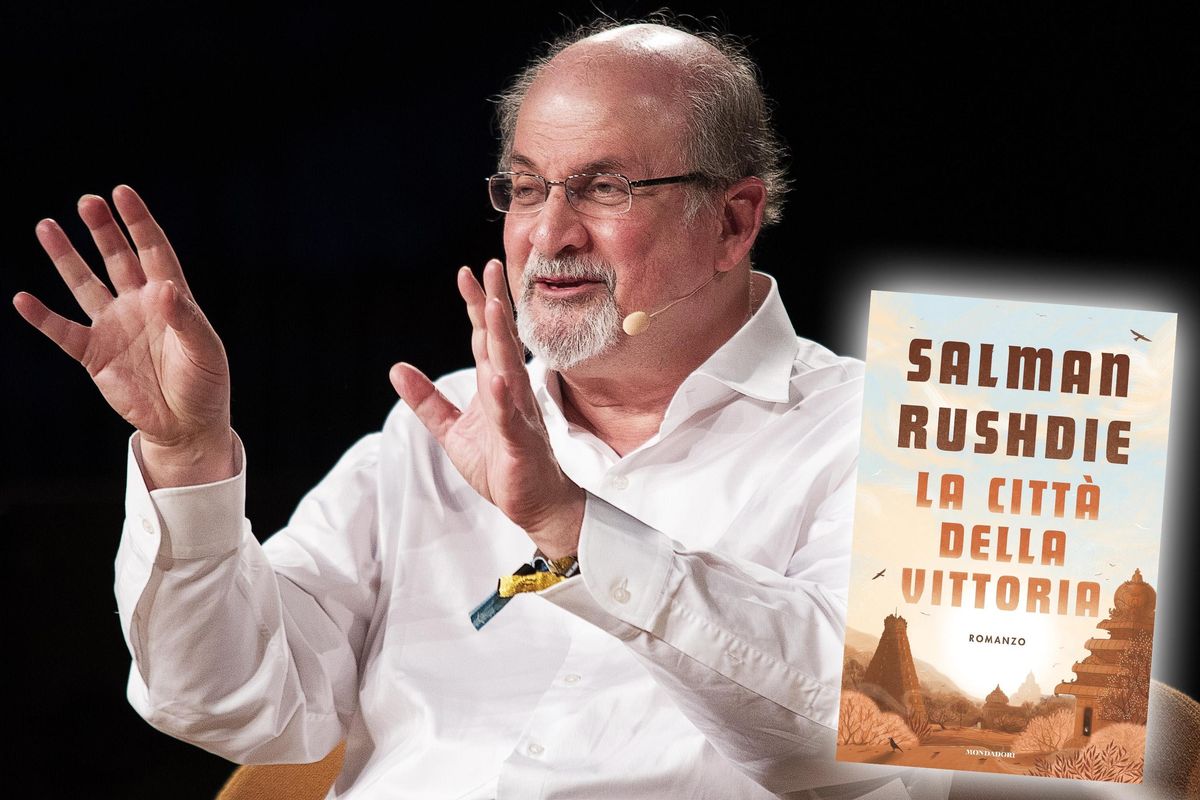

Rushdie ritorna dopo l’attentato con una favola indiana femminista

Salman Rushdie (Ansa)

Salman Rushdie è vivo. Lo è nel senso in cui lo siamo tutti noi, dato che, fortunatamente, è sopravvissuto all’accoltellamento del 12 agosto, quando a Chautauqua, nello stato di New York, l’estremista musulmano Hadi Matar lo ha attaccato in quanto nemico dell’islam. Ha perso un occhio e non ha sensibilità in alcune dita della mano, «ma, considerando quello che è successo, non sto poi così male», ha confessato in questi giorni al New Yorker. Ma, soprattutto, Rushdie è vivo nel senso più pieno in cui può esserlo uno scrittore, ovvero attraverso la propria opera.

Oggi esce infatti La città della vittoria, il suo ultimo romanzo, edito in Italia da Mondadori. Un testo completato prima dell’accoltellamento (dal quale, psicologicamente, lo scrittore sta cercando di riprendersi: «Mi siedo per scrivere e non succede nulla», ha confessato nella medesima intervista). E certo l’uscita di un romanzo con un titolo così sfolgorante è un bel segnale contro le intolleranze di ogni genere. Dopo il ritratto di Maometto nei Versetti satanici che gli costò la fatwa da parte dell’ayatollah Ruhollah Khomeyni - che in realtà cercava solo di rubare la scena ai sunniti afghani che proprio in quei giorni cacciavano i russi atei dal loro Paese - Rushdie inizia il suo romanzo ancora con una polemica religiosa. Stavolta, tuttavia, per quanto siano bellicosi gli induisti radicali, la cosa non gli costerà una condanna a morte. All’inizio de La città della vittoria troviamo infatti una fila di donne pronte per il sati, l’antica pratica indù, oggi proibita, secondo cui, una volta morto il marito, la vedova doveva gettarsi viva sulla sua pira funeraria. Siamo nell’India del XIV secolo e la giovane Pampa Kampana assiste attonita al sacrificio della madre. In quel momento prende la decisione della sua vita: «Avrebbe riso in faccia alla morte e si sarebbe rivolta verso la vita. Non avrebbe sacrificato il proprio corpo solo per seguire nell’aldilà degli uomini morti». Si è già capito dove andremo a parare: la piccola Pampa in quel momento si fonde con la dea Parvati, acquisisce enormi poteri, una straordinaria longevità e mira a costruire una grande città chiamata Bisnaga (letteralmente la «città della vittoria», appunto), in cui le donne saranno uguali agli uomini. Rilettura fantastica dell’impero Vijayanagar, La città della vittoria è anche una risposta al libro di V. S. Naipaul, Una civiltà ferita: l’India, in cui l’invasione musulmana viene aspramente criticata con toni che sono stati fatti propri dal movimento nazionalista Hindutva e dal premier Narendra Modi. E che dire di altre suggestioni politiche, come quando nel romanzo fanno irruzione le misteriose e temibili scimmie rosa: «Dicono che le scimmie rosa non hanno quasi peli sul corpo, e che la pelle nuda è di un orribile colore pallido. Dicono che le scimmie rosa sono grosse e ostili e si muovono in grandi gruppi e vogliono impadronirsi della foresta». Non solo: «A quanto pare non ci sono scimmie femmine. È un esercito di soli maschi». Scimmie senza peli, di colore rosa, che si impadroniscono di terre altrui e hanno un branco di soli maschi: un misto di critica al colonialismo e all’«eteropatriarcato» che fa molto «intersezionale». Occhio, però: tra Rushdie e la nuova sinistra woke non corre buon sangue.

Nel 2015, dopo gli attentati di Parigi, disse sconsolato in un’intervista: «Se I versetti satanici fosse pubblicato oggi sarebbero in molti a dire che è un libro che offende una minoranza. Avrei tante più difficoltà». Per poi rincarare la dose: «Una parte della sinistra in Inghilterra e in Europa è alleata dell’islamismo, ed è un bel problema». Nel 2020, Rushdie, insieme ad altri scrittori come Margaret Atwood e JK Rowling, è stato tra i firmatari di una lettera aperta pubblicata sulla rivista Harper’s Magazine contro la cancel culture. Anche lui, del resto, ha avuto il suo piccolo Me too, quando l’ex moglie Padma Lakshmi lo ha descritto come «ossessionato dal sesso, geloso e molto insicuro». Mascolinità tossica in purezza, secondo il gergo della nuova sinistra. Al conflitto tra i liberal classici alla Rushdie e i loro nipotini scemi woke non va tuttavia dato il senso di un autentico conflitto valoriale. Si tratta, semmai, di una contraddizione interna alla sinistra.

Da sempre vicino ai democratici americani, nonché loro elettore da quando, nel 2016, ha acquisito la cittadinanza statunitense, Rushdie ha sostenuto la guerra alla Serbia e quella all’Afghanistan, con qualche riserva solo per quella all’Iraq, pur auspicando la rimozione di Saddam Hussein. Eventi in seguito ai quali il Kosovo è divenuto un focolaio islamista in piena Europa, l’Iraq ha cessato di essere uno Stato laico e l’Afghanistan… è tornato esattamente al punto di partenza. È stato vicino al movimento Occupy, che ha segnato profondamente l’immaginario della stessa sinistra woke. E il suo sogno femminista e multiculturale sembra la versione educata dell’incubo propugnato in modo sgrammaticato dalla cancel culture. La città della vittoria è stato definito un romanzo sul «potere delle parole». Ma è proprio nella convinzione che le parole facciano le cose che i nuovi censori accenderebbero roghi per chi sbaglia un pronome.

Gadda soldato: altro che Hemingway

«La demenza, l’orrore, il male, la povertà, la fame, l’asservimento alle leggi brutali sono oggi il collegio de’ miei compagni; le ore passano nel desiderio atroce del cibo, nella rapida voluttà del deglutire, nell’orrore della fame insaziata, nel freddo dell’inverno nordico, nella solitudine tra la folla». Questa è la Grande guerra, narrata senza filtri e ricami romanzeschi edulcorati fino all’infingimento, cui non si sottrasse neanche Hemingway. Alla sua voce americana, retorica e sopravvalutata, si sovrappone la prepotenza iperrealista di Carlo Emilio Gadda in Giornale di guerra e di prigionia, giustamente riproposto dalla Adelphi oggi che incombono la memoria di un conflitto successivo a quello che per venti anni fu considerato unico e il rischio attuale di un terzo, che non lascerebbe tracce dell’umanità.Il conflitto che inaugurò il Novecento fu lo spartiacque non solo tra il XIX e il XX secolo, ma anche tra il passato pieno di aspettative positiviste di «magnifiche sorti e progressive» e un futuro dalle tinte dell’apocalisse. Gadda vi fu direttamente coinvolto per rispondere al richiamo patriottico che nel 1915 trasformò l’Italia fresca di unificazione in potenza militare, capace di intervenire di propria iniziativa alla conquista di uno spazio geopolitico Il ricorrere del termine «orrore» non può non rimandare ad Apocalypse Now. Con sessant’anni di anticipo su Francis Ford Coppola, Gadda cattura nello sguardo e soprattutto nella carne, l’atrocità della guerra. Non c’è epica, ancora meno vanagloria posticcia, nel suo vivere dentro l’inane e immane tragedia del soldato contro soldato.L’insieme compone una sorta di enciclopedia autobiografica. Gadda la riempie di nomi, circostanze, dibattiti ideali, osservazioni su entrambi i fronti. Non solo il nemico germanico. Anche il contingente nazionale, con precisione di dettagli: «Il mio reparto, 89º, è costituito dal 5º. Reggimento, ma è amministrato dal Deposito del 5º. – Consta di elemento lombardi (comaschi bergamaschi, bresciani) che formano la mia sezione, di elementi veneti che formano la sezione Iº. (Ten. Venier); la 3ª. Sez. (Sottotenente Musizza) è mista. Il comandante è il Cap. Mario Ciresi proveniente dalla truppe coloniali eritree. –»Precisione che conserva negli scorci d’azione: «Si fa fuoco la notte sui lavori di trinceramento e d’apprestamento nemici: è questo una specie di tiro d’interdizione: ogni dieci-quindici minuti si spara, con la macchina precisamente puntata, una breve serie di colpi a fuoco lento». È la guerra di trincea raccontata con nessun indugio spettacolare e ritoccato. L’esposizione sotto forma di cronaca. Fanno da contrappunto le mappe, gli schizzi disegnati da Gadda, gli incidenti fortuiti, i malanni («questo fottuto mal di pancia), le lettere da e a casa, i riferimenti familiari, la quotidianità di uno stato bellico dall’apparenza di prolungarsi all’infinito.In queste pagine, Gadda spunta alla letteratura con una prosa già compiuta e nello stesso tempo in via di divenire. E lo fa con un affondo viscerale nel cuore di tenebra dello scontro diretto, da soldato a soldato. Omesse anche certe divagazioni soverchie di Emilio Lussu in Un anno sull’Altopiano, senza cui Francesco Rosi non avrebbe mai potuto trarne nel il film Uomini contro.Se Giacomo Debenedetti poté a ragione parlare della «cattedrale Proust», la stessa metafora architettonica si applica a Carlo Emilio Gadda. Dalla decomposizione del giallo in Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana alla reinvenzione fantastica del Nordovest italiano de La cognizione del dolore, composta quasi in parallelo con quella del nordest de Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, per finire con la satira del pamphlet Eros e Priapo: da furore a cenere, composto nel 1945 ma uscito nel 1967, l’estensione letteraria dell’autore milanese, già in questa rassegna tutt’altro che esauriente, non concede requie al lettore avido di perdersi, appunto, fra le navate di un intelletto creativo. Il Giornale di guerra e di prigionia è già di per sé un contenitore multimediale, composto di parole scaturite non dalla mente ma dalla corporeità narrativa di Gadda.Sul piano editoriale, il testo è suddiviso per annate e date specifiche, lungo l’arco che va dal 1915 al 1919, con un corredo fotografico utilissimo a accrescere la concretezza del racconto. E quando per Gadda arriva la prigionia, è lapidario: «Io gettai anche la mia rivoltella e tutti lasciarono i fucili, lì dov’erano…»Non vi sarà riscatto da Caporetto e dagli errori di strategia del comando italiano. Ma Gadda non vi si attarda per sterile antimilitarismo. Rapporta ogni cosa al proprio ruolo di cellula dell’immensa massa tumorale che si propagava a metastasi nelle trincee e sui campi dell’Europa, divorando vincitori e vinti.All’inizio di Morte nel pomeriggio, Hemingway scrive che per un narratore non c’è di meglio che formarsi alla vista della violenza e del sangue, e li cerca nelle arene delle corride. Diversamente da lui, Gadda li trovò malgré soi.

Continua a leggereRiduci

Lo scrittore, accoltellato da un fanatico musulmano la scorsa estate, di nuovo in libreria con un romanzo. Critico nei confronti della sinistra woke, in realtà non fa che ripeterne le medesime idee in modo educato. Adelphi ripubblica il «Giornale di guerra e di prigionia», in cui rivive l’esperienza del primo conflitto mondiale con una prosa viva che anticipa «Apocalypse now».Lo speciale contiene due articoli. Salman Rushdie è vivo. Lo è nel senso in cui lo siamo tutti noi, dato che, fortunatamente, è sopravvissuto all’accoltellamento del 12 agosto, quando a Chautauqua, nello stato di New York, l’estremista musulmano Hadi Matar lo ha attaccato in quanto nemico dell’islam. Ha perso un occhio e non ha sensibilità in alcune dita della mano, «ma, considerando quello che è successo, non sto poi così male», ha confessato in questi giorni al New Yorker. Ma, soprattutto, Rushdie è vivo nel senso più pieno in cui può esserlo uno scrittore, ovvero attraverso la propria opera. Oggi esce infatti La città della vittoria, il suo ultimo romanzo, edito in Italia da Mondadori. Un testo completato prima dell’accoltellamento (dal quale, psicologicamente, lo scrittore sta cercando di riprendersi: «Mi siedo per scrivere e non succede nulla», ha confessato nella medesima intervista). E certo l’uscita di un romanzo con un titolo così sfolgorante è un bel segnale contro le intolleranze di ogni genere. Dopo il ritratto di Maometto nei Versetti satanici che gli costò la fatwa da parte dell’ayatollah Ruhollah Khomeyni - che in realtà cercava solo di rubare la scena ai sunniti afghani che proprio in quei giorni cacciavano i russi atei dal loro Paese - Rushdie inizia il suo romanzo ancora con una polemica religiosa. Stavolta, tuttavia, per quanto siano bellicosi gli induisti radicali, la cosa non gli costerà una condanna a morte. All’inizio de La città della vittoria troviamo infatti una fila di donne pronte per il sati, l’antica pratica indù, oggi proibita, secondo cui, una volta morto il marito, la vedova doveva gettarsi viva sulla sua pira funeraria. Siamo nell’India del XIV secolo e la giovane Pampa Kampana assiste attonita al sacrificio della madre. In quel momento prende la decisione della sua vita: «Avrebbe riso in faccia alla morte e si sarebbe rivolta verso la vita. Non avrebbe sacrificato il proprio corpo solo per seguire nell’aldilà degli uomini morti». Si è già capito dove andremo a parare: la piccola Pampa in quel momento si fonde con la dea Parvati, acquisisce enormi poteri, una straordinaria longevità e mira a costruire una grande città chiamata Bisnaga (letteralmente la «città della vittoria», appunto), in cui le donne saranno uguali agli uomini. Rilettura fantastica dell’impero Vijayanagar, La città della vittoria è anche una risposta al libro di V. S. Naipaul, Una civiltà ferita: l’India, in cui l’invasione musulmana viene aspramente criticata con toni che sono stati fatti propri dal movimento nazionalista Hindutva e dal premier Narendra Modi. E che dire di altre suggestioni politiche, come quando nel romanzo fanno irruzione le misteriose e temibili scimmie rosa: «Dicono che le scimmie rosa non hanno quasi peli sul corpo, e che la pelle nuda è di un orribile colore pallido. Dicono che le scimmie rosa sono grosse e ostili e si muovono in grandi gruppi e vogliono impadronirsi della foresta». Non solo: «A quanto pare non ci sono scimmie femmine. È un esercito di soli maschi». Scimmie senza peli, di colore rosa, che si impadroniscono di terre altrui e hanno un branco di soli maschi: un misto di critica al colonialismo e all’«eteropatriarcato» che fa molto «intersezionale». Occhio, però: tra Rushdie e la nuova sinistra woke non corre buon sangue. Nel 2015, dopo gli attentati di Parigi, disse sconsolato in un’intervista: «Se I versetti satanici fosse pubblicato oggi sarebbero in molti a dire che è un libro che offende una minoranza. Avrei tante più difficoltà». Per poi rincarare la dose: «Una parte della sinistra in Inghilterra e in Europa è alleata dell’islamismo, ed è un bel problema». Nel 2020, Rushdie, insieme ad altri scrittori come Margaret Atwood e JK Rowling, è stato tra i firmatari di una lettera aperta pubblicata sulla rivista Harper’s Magazine contro la cancel culture. Anche lui, del resto, ha avuto il suo piccolo Me too, quando l’ex moglie Padma Lakshmi lo ha descritto come «ossessionato dal sesso, geloso e molto insicuro». Mascolinità tossica in purezza, secondo il gergo della nuova sinistra. Al conflitto tra i liberal classici alla Rushdie e i loro nipotini scemi woke non va tuttavia dato il senso di un autentico conflitto valoriale. Si tratta, semmai, di una contraddizione interna alla sinistra.Da sempre vicino ai democratici americani, nonché loro elettore da quando, nel 2016, ha acquisito la cittadinanza statunitense, Rushdie ha sostenuto la guerra alla Serbia e quella all’Afghanistan, con qualche riserva solo per quella all’Iraq, pur auspicando la rimozione di Saddam Hussein. Eventi in seguito ai quali il Kosovo è divenuto un focolaio islamista in piena Europa, l’Iraq ha cessato di essere uno Stato laico e l’Afghanistan… è tornato esattamente al punto di partenza. È stato vicino al movimento Occupy, che ha segnato profondamente l’immaginario della stessa sinistra woke. E il suo sogno femminista e multiculturale sembra la versione educata dell’incubo propugnato in modo sgrammaticato dalla cancel culture. La città della vittoria è stato definito un romanzo sul «potere delle parole». Ma è proprio nella convinzione che le parole facciano le cose che i nuovi censori accenderebbero roghi per chi sbaglia un pronome.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/rushdie-ritorna-favola-indiana-femminista-2659381541.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="gadda-soldato-altro-che-hemingway" data-post-id="2659381541" data-published-at="1675767232" data-use-pagination="False"> Gadda soldato: altro che Hemingway «La demenza, l’orrore, il male, la povertà, la fame, l’asservimento alle leggi brutali sono oggi il collegio de’ miei compagni; le ore passano nel desiderio atroce del cibo, nella rapida voluttà del deglutire, nell’orrore della fame insaziata, nel freddo dell’inverno nordico, nella solitudine tra la folla». Questa è la Grande guerra, narrata senza filtri e ricami romanzeschi edulcorati fino all’infingimento, cui non si sottrasse neanche Hemingway. Alla sua voce americana, retorica e sopravvalutata, si sovrappone la prepotenza iperrealista di Carlo Emilio Gadda in Giornale di guerra e di prigionia, giustamente riproposto dalla Adelphi oggi che incombono la memoria di un conflitto successivo a quello che per venti anni fu considerato unico e il rischio attuale di un terzo, che non lascerebbe tracce dell’umanità.Il conflitto che inaugurò il Novecento fu lo spartiacque non solo tra il XIX e il XX secolo, ma anche tra il passato pieno di aspettative positiviste di «magnifiche sorti e progressive» e un futuro dalle tinte dell’apocalisse. Gadda vi fu direttamente coinvolto per rispondere al richiamo patriottico che nel 1915 trasformò l’Italia fresca di unificazione in potenza militare, capace di intervenire di propria iniziativa alla conquista di uno spazio geopolitico Il ricorrere del termine «orrore» non può non rimandare ad Apocalypse Now. Con sessant’anni di anticipo su Francis Ford Coppola, Gadda cattura nello sguardo e soprattutto nella carne, l’atrocità della guerra. Non c’è epica, ancora meno vanagloria posticcia, nel suo vivere dentro l’inane e immane tragedia del soldato contro soldato.L’insieme compone una sorta di enciclopedia autobiografica. Gadda la riempie di nomi, circostanze, dibattiti ideali, osservazioni su entrambi i fronti. Non solo il nemico germanico. Anche il contingente nazionale, con precisione di dettagli: «Il mio reparto, 89º, è costituito dal 5º. Reggimento, ma è amministrato dal Deposito del 5º. – Consta di elemento lombardi (comaschi bergamaschi, bresciani) che formano la mia sezione, di elementi veneti che formano la sezione Iº. (Ten. Venier); la 3ª. Sez. (Sottotenente Musizza) è mista. Il comandante è il Cap. Mario Ciresi proveniente dalla truppe coloniali eritree. –»Precisione che conserva negli scorci d’azione: «Si fa fuoco la notte sui lavori di trinceramento e d’apprestamento nemici: è questo una specie di tiro d’interdizione: ogni dieci-quindici minuti si spara, con la macchina precisamente puntata, una breve serie di colpi a fuoco lento». È la guerra di trincea raccontata con nessun indugio spettacolare e ritoccato. L’esposizione sotto forma di cronaca. Fanno da contrappunto le mappe, gli schizzi disegnati da Gadda, gli incidenti fortuiti, i malanni («questo fottuto mal di pancia), le lettere da e a casa, i riferimenti familiari, la quotidianità di uno stato bellico dall’apparenza di prolungarsi all’infinito.In queste pagine, Gadda spunta alla letteratura con una prosa già compiuta e nello stesso tempo in via di divenire. E lo fa con un affondo viscerale nel cuore di tenebra dello scontro diretto, da soldato a soldato. Omesse anche certe divagazioni soverchie di Emilio Lussu in Un anno sull’Altopiano, senza cui Francesco Rosi non avrebbe mai potuto trarne nel il film Uomini contro.Se Giacomo Debenedetti poté a ragione parlare della «cattedrale Proust», la stessa metafora architettonica si applica a Carlo Emilio Gadda. Dalla decomposizione del giallo in Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana alla reinvenzione fantastica del Nordovest italiano de La cognizione del dolore, composta quasi in parallelo con quella del nordest de Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, per finire con la satira del pamphlet Eros e Priapo: da furore a cenere, composto nel 1945 ma uscito nel 1967, l’estensione letteraria dell’autore milanese, già in questa rassegna tutt’altro che esauriente, non concede requie al lettore avido di perdersi, appunto, fra le navate di un intelletto creativo. Il Giornale di guerra e di prigionia è già di per sé un contenitore multimediale, composto di parole scaturite non dalla mente ma dalla corporeità narrativa di Gadda.Sul piano editoriale, il testo è suddiviso per annate e date specifiche, lungo l’arco che va dal 1915 al 1919, con un corredo fotografico utilissimo a accrescere la concretezza del racconto. E quando per Gadda arriva la prigionia, è lapidario: «Io gettai anche la mia rivoltella e tutti lasciarono i fucili, lì dov’erano…»Non vi sarà riscatto da Caporetto e dagli errori di strategia del comando italiano. Ma Gadda non vi si attarda per sterile antimilitarismo. Rapporta ogni cosa al proprio ruolo di cellula dell’immensa massa tumorale che si propagava a metastasi nelle trincee e sui campi dell’Europa, divorando vincitori e vinti.All’inizio di Morte nel pomeriggio, Hemingway scrive che per un narratore non c’è di meglio che formarsi alla vista della violenza e del sangue, e li cerca nelle arene delle corride. Diversamente da lui, Gadda li trovò malgré soi.

Antonio Decaro (Imagoeconomica)

La richiesta si basa, in gran parte, su una sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna, a cui la Regione fortino del Pd - che con Michele De Pascale punta ad ergersi capofila nazionale delle politiche sanitarie autonome regionali - si è appellata per evitare di erogare, retroattivamente, gli stessi emolumenti, mai corrisposti, ai propri camici bianchi. La pretesa restituzione dei compensi, che per ogni singolo medico ammonterebbe a circa 70.000 euro, è arrivata la sera di Capodanno, lanciata via Pec alle 20.48 da qualche dirigente bontempone, ma ora rischia di trasformarsi in una valanga. I medici di base, infatti, non hanno preso bene l’idea di dover restituire decine di migliaia di euro a testa all’ente che per anni li ha erogati senza battere ciglio e, oltre ad aver dato mandato ai legali di resistere in giudizio a quello che definiscono «un vero furto», minacciano di fare «non uno, ma quattro passi indietro» nei confronti degli impegni assunti con Regione in relazione alle Case di Comunità, finanziate con 350 milioni di euro di fondi Pnrr, tra i fiori all’occhiello della campagna elettorale di Decaro. «Stiamo reagendo dal punto di vista legale sia a livello regionale che di singole Asl e abbiamo già dato mandato ai legali per impugnare la circolare e ottenerne la sospensiva immediata della direttiva regionale», spiega Antonio De Maria, segretario regionale del sindacato dei medici Fimmg. «La situazione del sistema sanitario della Puglia è già al collasso e in questo momento ci vuole coesione e grande collaborazione tra le parti. Innescare adesso un meccanismo del genere è pericolosissimo e ci auguriamo che questa richiesta, arrivata con modalità offensive dal dipartimento regionale della Sanità, non abbia l’avvallo politico. Avvisiamo già che non ci fermeremo e che a fronte di questo atto siamo pronti a rimettere completamente in discussione la nostra presenza e collaborazione al progetto delle Case di Comunità dell’intero territorio regionale». I sindacati dei medici sono uniti in questa battaglia: «Quanto avvenuto è sconcertante e si tratta di un attacco inopportuno e, a nostro parere, totalmente illegittimo. Appariamo come professionisti che hanno percepito dei soldi che non gli spettavano: è assolutamente falso. Quest’azione rappresenta l’espressione della situazione caotica che ormai da un anno viviamo nell’organizzazione della medicina territoriale a livello pugliese. Se qualcuno pensa di risanare in questo modo le finanze regionali, tagli dove si spreca», ha aggiunto Luigi Nigri, segretario regionale Puglia e vicepresidente nazionale Finp. Eppure, nonostante la posta in gioco, non sarà semplice per Decaro fare un passo indietro sulla questione. Rinunciare al prelievo dalle tasche dei dottori significherebbe, infatti, sconfessare la linea dell’Emilia-Romagna, che quegli stessi assegni, negli ultimi dieci anni, ai suoi medici non li ha mai versati e che ora rischia - a causa di un’azione legale partita da Rimini - di dover sborsare oltre 100 milioni di euro in un colpo solo. La Regione rossa, infatti, è in attesa del pronunciamento della Cassazione e, negli ambienti, si racconta che qualche settimana fa, presso la sede romana della Sisac - Struttura interregionale sanitari convenzionati, ossia il luogo in cui si costruiscono gli Accordi nazionali collettivi che stabiliscono gli emolumenti per i sanitari - si è tenuta una plenaria durante la quale, sul tema dei compensi ai medici, è stata dettata e condivisa una linea comune. Il mandato più o meno esplicito sarebbe stato quello di «evitare di pagare per non far finire nei guai chi non ha nulla in cassa». In sostanza, marciare uniti a scapito dei camici bianchi. E a quanto pare, la Puglia ha preso l’indicazione come un ordine. «Mi pare sia evidente che la sinistra in Italia abbia perso qualsiasi titolo per parlare di sanità: chiedono di aumentare le risorse che hanno tagliato durante i loro governi e stanno dimostrando di non saper neppure gestire quelle che hanno nelle Regioni che governano. La situazione che si è venuta a creare in Puglia credo sia abbastanza emblematica; tra l’altro la Puglia ha erogato questi integrativi, così Decaro si è fatto bello per le elezioni regionali ed oggi, dopo la vittoria, gli chiede indietro ai medici di base a cui magari pochi mesi fa chiedeva il voto», commenta il senatore Fdi Marco Lisei. «Un comportamento immorale, che però non lascia immune da critiche neppure la Regione Emilia-Romagna, che quegli integrativi avrebbe dovuto coprirli. Ora serve chiarezza, ma soprattutto servono tutele per i professionisti sanitari. Per questo come governo abbiamo destinato risorse dedicate per aumentare gli stipendi e tutelare chi nel corso degli anni ha tenuto in piedi il sistema sanitario mentre la sinistra lo sfasciava». Il prossimo 12 gennaio, per Decaro, sarà una data importante: il report sulla realizzazione delle Case di Comunità verrà trasmesso all’Autorità di missione Pnrr, presso il ministero della Salute, per una valutazione sullo stato di avanzamento del progetto. La promessa - nonché condizione necessaria per il raggiungimento del target e dunque per l’ottenimento dei fondi Pnrr - è che al 30 giugno 2026 la Puglia avrà 123 Case di comunità, ma la Corte dei Conti, che ha già un fascicolo aperto sui ritardi nella realizzazione delle opere, ha ricordato esplicitamente che per essere soddisfatto pienamente il target di giugno «non implica solo la realizzazione, ma la completa messa a disposizione delle strutture dotate di tutte le attrezzature necessarie al funzionamento». Medici compresi.

Continua a leggereRiduci

iStock

La riaffermazione di tale principio si accompagna, tuttavia, nella stessa sentenza n. 204/2025, alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge regionale oggetto di ricorso, che, apparentemente in linea con il suddetto principio, impegnava le aziende sanitarie locali a fornire all’aspirante suicida «il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato».

L’incostituzionalità di tale disposizione - afferma la Corte - è dovuta al fatto che essa «invade la riserva allo Stato della fissazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute», dal momento che non si limita a semplici «norme di dettaglio» attuative dei suddetti principi, ma avrebbe dato luogo a «una illegittima determinazione degli stessi da parte della legislazione regionale». Giova, in proposito, ricordare che la tutela della salute è, appunto, una delle materie in cui, ai sensi dell’articolo 117, comma III, della Costituzione, la potestà legislativa spetta alle Regioni, «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato».

Il ragionamento della Corte non farebbe una grinza se non fosse per il fatto che, nella sentenza n. 204/2025, la stessa Corte ha cura di precisare che la ritenuta incostituzionalità dell’articolo 7 della legge regionale toscana «lascia intatto il diritto», riconosciuto all’aspirante suicida dalla sentenza n. 132/ 2025, «di ottenere dalle aziende del Servizio sanitario regionale il farmaco, i dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione, nonché l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione di questa procedura». Ciò in forza della «portata autoapplicativa» da riconoscersi - afferma sempre la Corte - alla suddetta sentenza. Ma una sentenza della Corte Costituzionale che abbia «portata autoapplicativa» e nella quale vengano - come nel caso di specie - dettati principi del tutto analoghi a quelli che potrebbero essere stabiliti con legge dello Stato, dovrebbe, con ogni evidenza, essere considerata idonea ad assolvere alla stessa funzione che l’articolo 117, comma III, della Costituzione assegna alla legge statale per la determinazione dei principi fondamentali ai quali dovrebbe poi attenersi la legislazione regionale. L’articolo 7 della legge regionale toscana, quindi, siccome del tutto aderente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza in questione, non sarebbe stato da dichiarare incostituzionale.

La declaratoria di incostituzionalità si rivela, però, paradossalmente, corretta proprio considerando che, in realtà, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, al principio affermato nella sentenza n. 132/2025 e confermato in quella n. 204/2025 non sembra affatto che possa attribuirsi carattere vincolante e meno che mai, quindi, «portata autoapplicativa». Si tratta, infatti, di un principio che non è in alcun modo conseguenziale alla già ricordata sentenza della stessa Corte n. 242/2019, essendosi questa limitata a rendere non punibile, a determinate condizioni, mediante declaratoria di parziale incostituzionalità dell’articolo 580 del codice penale, la condotta di chi presti aiuto al suicidio, senza con ciò attribuire all’aspirante suicida alcun diritto a ottenere quell’aiuto da parte di chicchessia, ivi compreso il Servizio sanitario nazionale. A quest’ultimo, infatti, la Corte affida il solo compito di accertare che le suddette condizioni siano effettivamente sussistenti e che le modalità stabilite dall’interessato e dal medico di sua fiducia per l’esecuzione del suicidio non siano tali da offendere la dignità della persona e cagionarle sofferenze.

Lo stesso principio, inoltre, non può neppure dirsi funzionale alla decisione a suo tempo assunta con la sentenza n. 132/2025, in cui esso è enunciato, dal momento che tale sentenza, a sostegno della ritenuta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale, che punisce l’omicidio del consenziente, fece essenzialmente leva sul fatto che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, non poteva dirsi accertata, in linea di fatto, l’assoluta irreperibilità, sul mercato, di strumenti che consentissero all’aspirante suicida, nonostante la sua condizione di paraplegico, l’autonoma assunzione del farmaco mortale. L’affermazione che del reperimento di quegli strumenti dovesse farsi carico, se necessario, il Servizio sanitario nazionale, rispondendo ciò a un diritto dell’interessato, aveva carattere meramente incidentale (c.d. «obiter dictum»); il che, secondo quanto pacificamente ritenuto dalla dottrina giuridica, esclude in radice che ad essa possa attribuirsi carattere vincolante tanto nei confronti del Servizio sanitario nazionale quanto in quelli del legislatore ordinario.

Non può in alcun modo condividersi, quindi, l’opinione di chi - come il senatore del Pd Alfredo Bazoli, secondo quanto riferito sulla Verità del 31 dicembre scorso nell’articolo a firma di Carlo Tarallo - sostiene che il legislatore ordinario, nel dettare la disciplina generale in materia di fine vita, non potrebbe «in alcun modo derogare» al principio in questione giacché quello in esso affermato sarebbe «un diritto pienamente riconosciuto e dunque pienamente eseguibile». Deve invece ritenersi, al contrario, che il legislatore ordinario sia perfettamente libero di seguire o non seguire l’indicazione della Corte Costituzionale circa il ruolo da attribuirsi al Servizio sanitario nazionale, senza che, nella seconda di tali ipotesi, la sua scelta possa cadere, alla prima occasione, sotto la mannaia della stessa Corte; ciò sempre che, naturalmente, quest’ultima resista alla ricorrente tentazione di esorbitare dai limiti delle proprie funzioni; sul che, ovviamente, dati i numerosi precedenti, nessuno può azzardarsi a mettere la mano sul fuoco.

Continua a leggereRiduci

«Io sono notizia» (Netflix)

Non una biografia, ma un modo, più accattivante del solo accademico, di ripercorrere la storia dell'Italia: gli anni Novanta e il momento, senza data precisa, in cui il confine tra vita privata e pubblica apparenza, tra famiglia e spettacolo, si è fatto labile.

Fabrizio Corona - Io sono notizia, docuserie in cinque episodi disponibile su Netflix a partire da venerdì 9 gennaio, promette di sfruttare la parabola di un singolo individuo (opportunamente discusso e divisivo) per trovare, poi, gli stilemi di un racconto universale. Non è Corona, dunque, re dei paparazzi, ma il sistema moderno, declinato nel nostro Paese sul berlusconismo, sulla faziosità, vera o presunta, dei media, sul modo in cui il giornalismo si è progressivamente piegato al gossip e alla ricerca della notorietà, dimenticando ogni deontologia professionale.

Io sono notizia, il cui avvento Fabrizio Corona ha annunciato sui propri social network in pompa magna, con l'orgoglio di chi non ha paura di veder riproposta la propria crescita umana, prende il via da lontano. Fabrizio è giovane, figlio di un padre - Vittorio Corona - tanto visionario e talentuoso quanto ingombrante. Corona, padre, avrebbe cambiato il volto dell'editoria, salvo poi essere fatto fuori da quella stessa gente che diceva apprezzarlo. Fabrizio, ragazzo, è cresciuto così, con il complesso, forse inconscio, di dover tenere il passo del genitore, esserne all'altezza. L'ambiente del padre, dunque, è stato l'obiettivo del figlio. Che, diversamente, però, ha deciso di sfruttarlo in altro modo. Fabrizio Corona avrebbe messo in ginocchio i salotti bene, e il gossip sarebbe stato merce di scambio. Lo strappo, che la docuserie ricostruisce, sarebbe arrivato con Vallettopoli e le accuse di estorsione.

Allora, il re dei paparazzi avrebbe perso parte del proprio appeal, trasformandosi nel bersaglio di una giustizia che, per alcuni, ne avrebbe fatto un capro espiatorio. Quel che segue sono processi, dibattiti, prime pagine e opinioni, è lo scontro fra chi considera Corona un demone e chi, invece, lo vorrebbe assolto.

Quel che segue è la rapida ascesa dei social network, di cui il re Mida del gossip ha saputo intuire il potenziale e le criticità, sfruttandoli, come nessun altro, per tessere la propria tela. Ed è qui, tra le pieghe di questa metamorfosi, da ragazzo d'oro a figura confusa, che Netflix racconta essere nato il Fabrizio di oggi, l'essere capace di fare della propria vita un'opera, d'arte o meno sia dibattuto in altra sede.

Continua a leggereRiduci