È la cornice rinascimentale (e recentemente restaurata) di Palazzo Tarasconi a ospitare l’attesissima mostra che celebra il centenario della nascita di uno dei maggiori artisti del XX secolo e personalità di spicco della Pop Art. Esposte al pubblico una selezione di oltre 50 opere - tutte provenienti da prestigiose collezioni europee e americane - che ne ripercorrono l’intera carriera artistica, dagli anni Sessanta in poi.

Newyorkese di origine ebraica, padre agente immobiliare e madre casalinga, Roy Lichtenstein (1923-1977) è figlio di quella classe media americana i cui aspetti pop e consumistici ha ironicamente interpretato, amplificato e criticato in quella forma d’arte in cui si è distinto e che ha contribuito a creare: la «pop art». La stessa di Andy Warhol, il genio con cui ha condiviso stili, temi e tendenze artistiche, ma non gli eccessi e l’eccentricità esasperata.

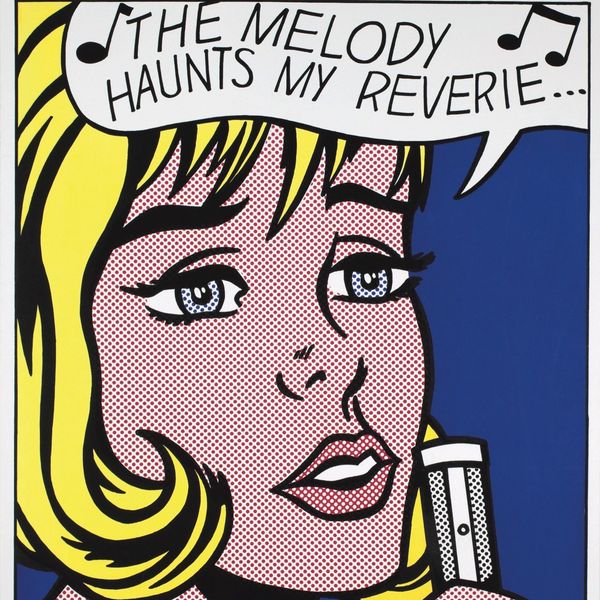

Molto critico verso la società nordamericana a lui contemporanea, Lichtenstein si serviva del fumetto - del popolarissimo e conosciutissimo linguaggio del fumetto - per farne la parodia. Personaggi dei cartoons mischiati a sfondi astratti, colore, dinamismo e la tecnica dei «puntini Ben Day » (un economico procedimento di stampa che permette di ottenere particolari sfumature cromatiche grazie all’uso di punti e linee separati fra loro) i suoi tratti distintivi. O meglio. I tratti distintivi del Lichtenstein che tutti conosciamo e ri-conosciamo, quello operativo dagli inizi degli anni Sessanta in poi. In realtà la sua arte è anche altro. Laureato in belle arti, Lichtenstein aveva un forte legame con i grandi maestri classici e ben conosceva cubismo e impressionismo. Il fumetto viene dopo, come « sperimentazione ». Una sperimentazione che gli ha dato la fama. E, insieme a Warhol, lo ha elevato a massimo esponente di un fenomeno artistico di massa, ben delineato e definito nelle sue caratteristiche.

La Mostra a Parma

Curata da Gianni Mercurio - fra i massimi esperti di arte americana e già curatore di tante personali su Andy Warhol – l’esposizione allestita nei rinnovati spazi di Palazzo Tarasconi ripercorre l’intera carriera artistica di Roy Lichtenstein, proponendo una carrellata di opere che ne toccano tutti i generi e le tematiche: i fumetti e la pubblicità, la natura morta, il paesaggio, le incursioni nell’astrazione e nelle forme dei grandi maestri, gli interni bidimensionali, la serie dei nudi femminili.

E a proposito dei suoi nudi, è interessante leggere le parole dello stesso artista «Non so veramente perché ho scelto i nudi. Non ne avevo mai realizzati prima, quindi questo poteva essere un motivo, tuttavia io sentivo anche che il chiaroscuro sarebbe stato bene su un corpo. E nei miei nudi c’è così poco della sensazione della carne, o delle tonalità della pelle - sono poco realistici - che l’utilizzo degli stessi nudi sottolinea la separazione tra realtà e convenzione artistica. Sono sicuro che qualcun altro può vedere la scelta del nudo in maniera differente, ma le immagini avrebbero potuto essere nature morte, per quel che mi riguarda. In effetti, il primo lavoro con cui mi cimentai in questa direzione era una natura morta» (brano estratto da «Portraits: Talking with Artists at the Met, the Modern, the Louvre, and Elsewhere» di Michael Kimmelman – 11 agosto 1998 – New York, Random House)

Variazioni pop apre l’anno che Palazzo Tarasconi dedicherà all’America e alla Pop Art: da settembre 2023 il tributo a questa corrente artistica continuerà infatti con un altro grande artista, Keith Haring e la mostra Radiant Vision.