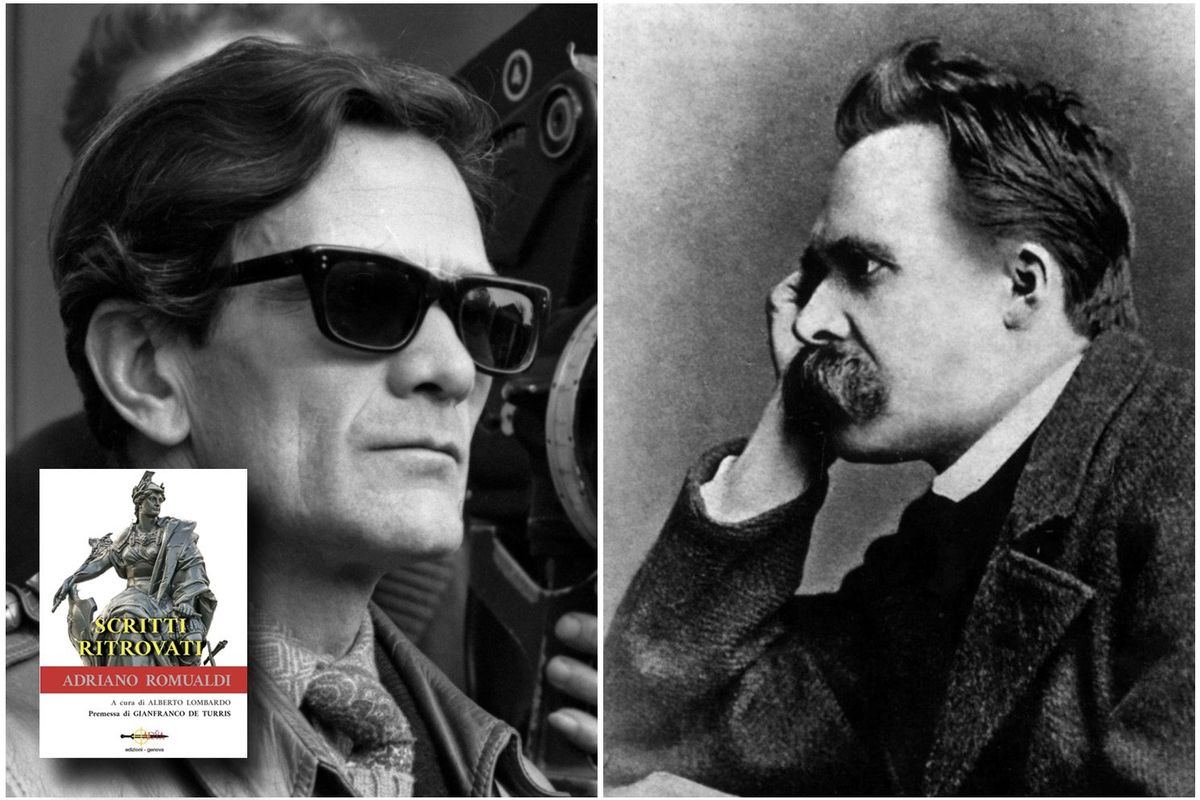

Da Nietzsche a Pasolini: gli scritti ritrovati di Adriano Romualdi

Una raccolta appena uscita presenta al lettore alcuni degli articoli meno conosciuti dell’intellettuale scomparso prematuramente nel 1973.

Quando l’opera di un autore è così potentemente seminale e, allo stesso tempo, così manifestamente incompiuta come quella di Adriano Romualdi, il lettore appassionato si protende verso ogni frammento inedito come la pianta verso la luce solare. Giunge quindi particolarmente benvenuta la pubblicazione, per i tipi della casa editrice genovese Arya, degli Scritti ritrovati del giovane intellettuale, scomparso nel 1973, a soli 33 anni, per un incidente automobilistico. Si tratta, come spiega il titolo didascalico, di articoli inediti o poco noti di Romualdi, scovati, raccolti e curati da Andrea Lombardo, lo studioso che più di tutti, e sicuramente con maggiore attenzione filologica, si è dedicato all’opera romualdiana. I testi spaziano dal novembre 1957 ai giorni immediatamente precedenti alla morte di Adriano. Come nota Lombardo nell’introduzione, si tratta di articoli scritti in un arco di 16 anni, relativamente a un autore morto trentatreenne: praticamente, uno spaccato dell’intera vita politicamente attiva di Romualdi. Molti degli scritti raccolti nel volume comparvero per la prima volta nella rivistina Le corna del diavolo, un «mensile polemico studentesco» scritto da e diretta agli studenti delle scuole medie superiori.

Il contenuto degli articoli non sorprenderà comunque il lettore abituato alla prosa e ai temi romualdiani. Si spazia dalla politica alla cultura, passando per l’archeologia, la letteratura, la filosofia. Si bastonano i miti progressisti, ma non mancano sferzate a una destra quasi sempre approssimativa, arraffazzonata, disorganizzata, culturalmente cialtrona. Per converso, si dà alla prospettiva politica della destra un respiro millenario, con scorribande intellettuali che vanno dalle origini indoeuropee al mito futuro dell’Europa potenza.

Alcuni articoli, in particolare, sorprendono, o in altri casi confermano le intuizioni dell’autore già note attraverso altri scritti. In un testo del 1971, per esempio, Romualdi recensisce l’inizio della pubblicazione dell’opera omnia di Nietzsche presso le edizioni Adelphi. Romualdi ne riconosce correttamente la necessitò, per mettere ordine filologico nell’opera del filosofo, nei frammenti postumi, nelle lettere. Ma, allo stesso tempo, non può non sottolineare quanto l’intera operazione strizzi l’occhio alla riscrittura del messaggio nietzscheano e all’accreditamento di un presunto «vero» Nietzsche politicamente corretto.

Particolarmente attuali sono le pagine del mini-saggio Occidente e occidentalismo, apparso su Pagine Libere nel 1967 e, qualche tempo dopo in una forma parzialmente rivista, su Ordine nuovo. Qui Romualdi chiarisce la sua posizione: in termini valoriali e di visione del mondo, afferma, la parola d’ordine della destra dovrebbe essere «Europa», non «Occidente», distinguendo nettamente i due concetti. Dal punto di vista politico, tuttavia, Romualdi invitava (in piena Guerra fredda) a non lasciarsi andare a un anti americanismo frettoloso, astratto, radicale solo sulla carta, ma di fatto suicida nella realtà. Cacciare gli americani con i russi alle porte, spiegava, non avrebbe portato all’indipendenza continentale dell’Europa, ma al dilagare dell’imperialismo sovietico.

Un altro testo, pubblicato postumo, è dedicato a Pier Paolo Pasolini, e sorprende per l’acume e la mancanza di toni moralistici. Romualdi critica in Pasolini «l’avvilimento del romano», inteso come dialetto romanesco. Romualdi contesta radicalmente il preteso verismo della prosa pasoliniana, questo culto delle borgate e dei borgatari, peraltro improbabile in un autore friulano. Il risultato è «una sorta di retorica romanesca», un «gergo a un tempo barocco e sciatto, ampolloso e sporcamente dimesso». La bocciatura è senza appello: «Partito alla ricerca della lingua vera, della parola vivente, è approdato ad un’autentica lingua letteraria, nel senso peggiorativo dell’espressione, ad una maniera raffinata e boriosa». Poi, con una punta di malignità, Romualdi paragona Pasolini allo scrittore italiano che più egli detestava: Gabriele d’Annunzio. Ovviamente non dal punto di vista politico, ma per l’artificiosità della lingua. Con la differenza che nel pescarese si trattava di un’artificiosità ricercata e voluta, mentre in Pasolini il senso della finzione arrivava proprio nel momento in cui egli pretendeva di farsi fotografo della realtà cruda.

Una critica tagliente e originale, che testimonia una volta di più l’immensa perdita culturale che si è accompagnata alla perdita umana in quel maledetto agosto del 1973.