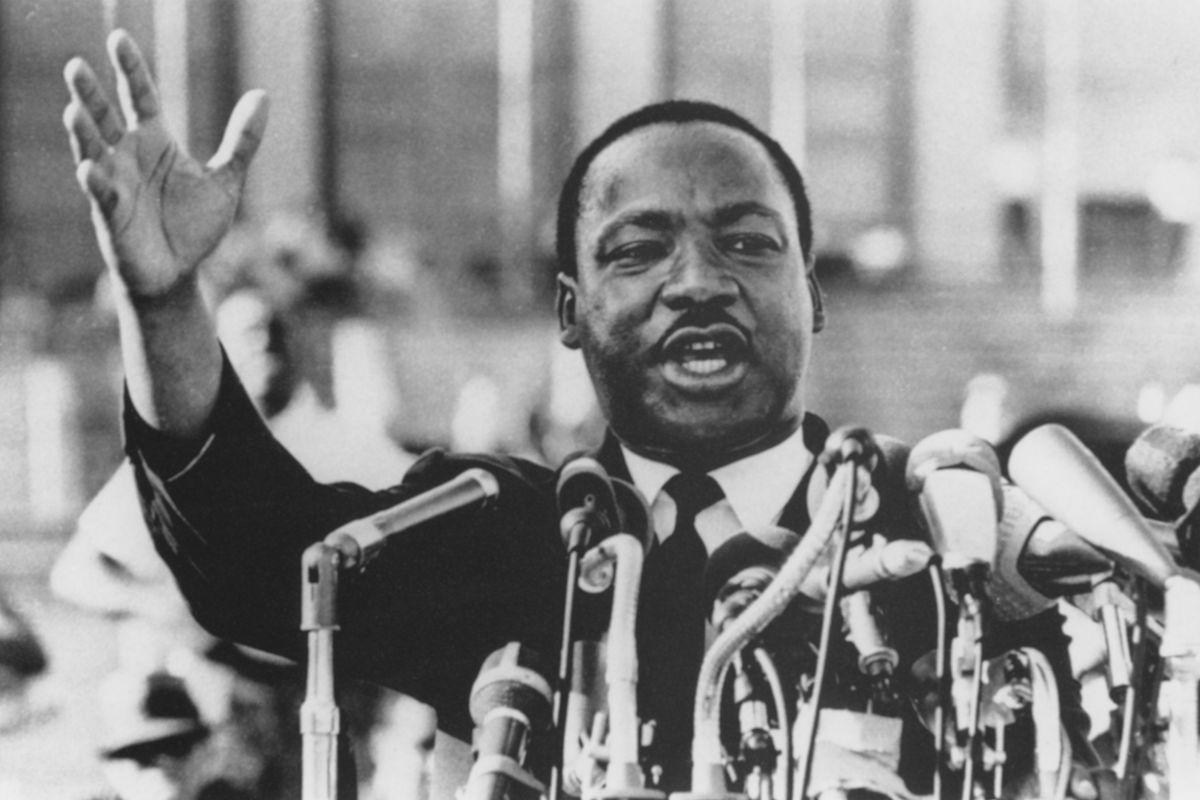

Se anche celebrare Martin Luther King oggi diventa espressione di «razzismo»

In Francia un gruppo di studenti viene chiamato a riproporre il celebre discorso «I have a dream» del leader nero assassinato. Ma, poiché i ragazzi sono tutti bianchi, il ministero è costretto a ritirarlo.

Il 28 agosto del 1963 – quindi esattamente 60 anni fa - Martin Luther King Jr. pronunciava davanti ad almeno 200.000 persone radunate a Washington, negli Stati Uniti, per una delle più grandi marce politiche mai organizzate nel paese, il suo famoso discorso «I have a dream». Le celebrazioni di quell’evento, tuttavia, mettono in luce tutte le contraddizioni che, sul tema della razza, attanagliano oggi l’Occidente. Un caso eclatante viene dalla Francia. Qui, il ministère de l'Éducation ha postato martedì sui social un video in cui un gruppo di studenti recitava il testo del famoso discorso, ma il filmato ha raccolto così tante critiche che alla fine il ministero ha deciso di toglierlo dai social. Motivo? I ragazzi non appartenevano a «minoranze visibili», mancava la «diversità». In altre parole: erano tutti bianchi. «Di fronte alle polemiche suscitate da questo video e alla violenza di certi commenti nei confronti degli studenti che si erano gettati con entusiasmo nel progetto, il servizio di comunicazione del ministero ha deciso di ritirare questo video dai suoi profili social», si legge nello scarno e mesto comunicato infine postato dall’account ufficiale del dicastero.

Polemica rivelatrice: persino un omaggio a Martin Luther King, oggi, può passare per razzista. Del resto gli animi sono talmente esacerbati e le coordinate ideologiche talmente confuse che, anche ad avere la migliore intenzione antirazzista, si rischia sempre di sbagliare: metti un video con soli studenti neri? La reazione sarà: «Quindi per voi il messaggio di King è una cosa che riguarda solo i neri! Ma sono proprio i bianchi che dovrebbero ragionare su quelle parole! ». Mescoli le etnie? «Stai parificando oppressori e oppressi, quelle parole non hanno lo stesso significato se ha pronunciarle è un nero o un bianco». E così via.

C’è tuttavia un altro aspetto, di portata più ampia, che emerge da questo fatto tutto sommato banale. Quando il ministero dice che quei ragazzi si erano buttati con entusiasmo nel progetto, dice probabilmente la verità. Non solo: è molto probabile che, fino a questo momenti, essi non sapessero di essere «bianchi». Certamente si guardavano allo specchio, ma, educati al più rigoroso antirazzismo e cosmopolitismo illuminista, probabilmente non avevano mai pensato a se stessi in termini etnici o addirittura razziali. Del resto è proprio questa una delle cose che i neo-antirazzisti rimproverano ai bianchi: anche quando rifiutano con tutto il cuore le ideologie sulla superiorità della razza, restano ciechi sul proprio «privilegio bianco», si concepiscono in termini astratti, lasciandosi così sfuggire le ingiustizie di cui si fanno loro malgrado portatori. Il compito del neo-antirazzismo sarebbe quindi quello di far «aprire gli occhi» (woke significa «svegliato») ai bianchi sui rapporti di forza che essi si trascinano dietro per il solo fatto di avere la pelle chiara.

Ma la cosa ha un rovescio della medaglia non calcolato: che succede se i bianchi, una volta sensibilizzati sulla loro identità etnica e su tutto ciò che questo comporta, sviluppassero orgoglio e non vergogna per la propria identità? Il geografo e sociologo Christophe Guilluy ha scritto: «L’emergere di un gruppo “bianco” è una novità […]. Se l’etnicizzazione delle minoranze “magrebine” e “nere” rispetto alle maggioranze “bianche” è conosciuta, in compenso l’etnicizzazione dei “bianchi” nei quartieri a forte popolamento immigrato è raramente tenuto in conto […]. Giorno dopo giorno, i giovani fanno la scoperta di un’identità etnica alla quale non avevano mai fatto riferimento».

Conversando con Le Figaro, il docente e scrittore Aymeric Patricot ha raccontato questo aneddoto rivelatore: «Ho incontrato una ragazzina che era la sola bianca della sua classe di seconda e che mi ha confessato di essere caduta in depressione. Tutti i prof, all’inizio di ogni anno, domandavano a ogni studente da dove venisse. La ragazzina aveva la percezione di essere una nullità e si è inventata delle origini per non sentirsi esclusa». È un punto chiave. La storia dei francesi non è più interessante. Quella degli arabi, dei centrafricani, degli antilliani, degli asiatici lo è, quella degli europei no. Ma, a forza di rimproverare loro le malefatte dei loro antenati, a forza di dare una profondità storica alla loro appartenenza etnica, forse gli antirazzisti stanno iniziando a gettare una luce proprio su quel passato dimenticato. Una luce che ha riflessi ideologici, certamente. Ma è un meccanismo che non necessariamente sarà sempre controllabile da quelli che l’hanno messo in moto.