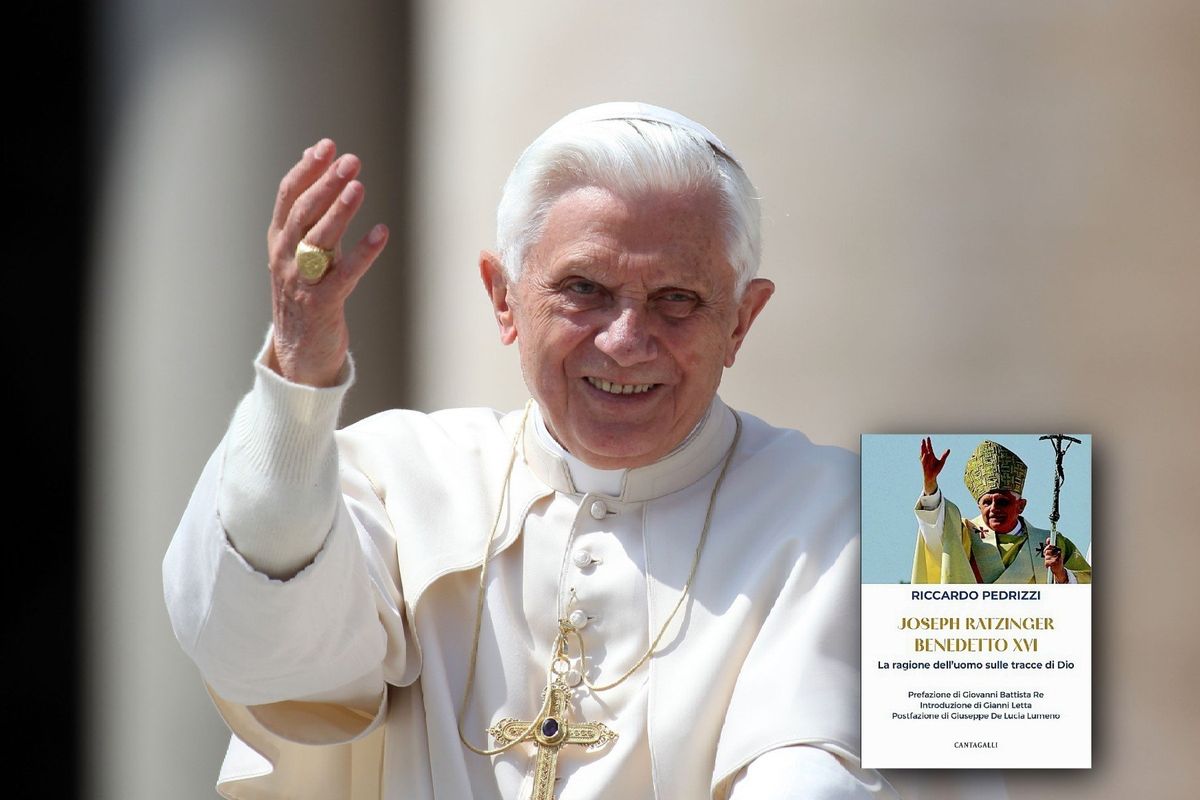

Pubblichiamo la recensione a firma del cardinale Müller all’ultimo libro del senatore Pedrizzi, Joseph Ratzinger. Benedetto XVI. La ragione dell’uomo sulle tracce di Dio.

di Gerhard L. Müller, Cardinale, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della fede

Il libro che il senatore Riccardo Pedrizzi ci consegna è prezioso per diversi motivi. In primo luogo perché offre una sintesi ragionata e commentata dei principali insegnamenti di colui che è stato un padre per coloro che condividono la fede cristiana, ma anche un compagno di viaggio, un amico e un maestro, oltre che per loro, per tanti uomini e donne che, da non credenti, cercano di costruire la comunità umana nella verità e nel bene. In secondo luogo, il senatore Pedrizzi ci dona questa sintesi con uno stile intelligente e accorato, con una passione buona - buona perché, anche quando contesta idee e posizioni diverse, lo fa in modo netto ma con profondo rispetto per le persone, che desidera sempre invitare al dialogo e alla reciproca comprensione -, una passione che è un ulteriore dono per chi legge, e uno stimolo a continuare a lavorare insieme nell’opera comune di costruzione della convivenza umana.

C’è poi un ulteriore pregio nel libro del senatore, messa bene in luce anche da Giuseppe de Lucia nella postfazione: ci offre una chiave di lettura privilegiata per cogliere uno dei principali apporti di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI alla costruzione della nostra civiltà. Come indica il sottotitolo, «la ragione dell’uomo» può mettersi davvero «sulle tracce di Dio» e così raggiungere la sua vera grandezza, diventando più capace di illuminare la natura e il senso dell’esistenza dell’uomo e del suo vivere in società.

Sfogliando le pagine del libro si trovano spunti illuminanti su tutte le questioni che riguardano il rapporto Chiesa-mondo; sulla necessità, per l’Europa e l’intero Occidente, di non smarrire le proprie radici profonde (pagine 20-21); sui rischi della deriva relativista («dittatura», pagina 22) e la conseguente perdita di identità dell’Occidente, con il diffondersi di una mentalità nichilista e lo smarrimento di riferimenti etici. Particolarmente gravi appaiono le minacce alla sacralità della vita e alla famiglia (pagina 21). Il libro tocca le grandi problematiche dell’economia, della globalizzazione e della povertà, ma anche le questioni interne alla Chiesa che, come prefetto e come Pontefice, Ratzinger ha affrontato e orientato con il suo pensiero e la sua azione pastorale (derive teologiche, smarrimenti, fenomeni di corruzione, ecc).

Idea centrale del pensiero di Ratzinger è la convinzione che sia necessaria una rivoluzione spirituale, radicata in un reale e personale «incontro delle anime degli uomini con l’avvenimento cristiano» (pagina 23). Occorre, cioè, che i cristiani siano testimoni convinti di una fede «che non è ideologia [e che] deve continuamente essere alimentata dalla preghiera e dalla celebrazione della liturgia e del mistero eucaristico». Immediatamente, ne consegue anche che la Chiesa non possa essere «usata» come strumento politico; ciò che serve è una adesione personale sincera ai valori della fede, senza la quale ogni «tattica» sarebbe sterile. Si può forse accostare questa visione a quella di un santo dei nostri tempi, San Josemarìa Escrivá, il quale, mentre esortava gli uomini e le donne di fede a impegnarsi a fondo a contribuire con il loro lavoro - anche nell’impegno professionale e politico - alla costruzione di un mondo più giusto e migliore, li metteva in guardia dal coinvolgere la Chiesa in «partigianerie umane». E sospirava di fronte alle difficoltà del mondo, dicendo che «queste crisi mondiali sono crisi di Santi». Anche per lui, la vera «rivoluzione», buona per tutti, pacifica, è, come sostiene Benedetto XVI, una rivoluzione «spirituale», che necessariamente avrà effetti concreti sulle strutture sociali e politiche.

Un altro asse portante della visione di Ratzinger, che Pedrizzi mette ben in evidenza, è l’idea che una verità esiste e che essa è sorgente dei valori iscritti nella natura stessa della persona umana (pagine 25-27). Si tratta di un’affermazione assolutamente rilevante: la verità, per Ratzinger, non è qualcosa di astratto, di avulso dalla realtà dell’uomo, un’imposizione - dall’esterno - di significato e di valore alla vita dell’uomo. La verità è, invece, la luce stessa dell’essere e dell’agire della persona umana; essa indica il possibile compimento della persona umana in tutta la sua grandezza. Ed è così perché la «verità dell’uomo» è opera di Dio, del Logos e dell’Amore creatore, che da sempre ha «pensato bene» e ha amato l’uomo e per questo lo ha creato e lo chiama alla comunione con sé. Come giustamente scrive Pedrizzi, richiamando all’impegno chi è cattolico e interpretando il pensiero del grande Pontefice: «Qui non si tratta più nemmeno di essere cattolici e di rimanere tali, si tratta di restare uomini, di difendere l’integrità psicologica, fisica e spirituale dell’uomo» (pagina 27).

Benedetto XVI si è adoperato per illuminare alle radici la verità della «natura umana» e il significato antropologico ed etico di «legge naturale», che consistono essenzialmente nel riconoscimento della dignità della persona e del suo bene autentico, in quanto «essere in relazione», chiamato alla comunione. Una «legge» che non dovrebbe essere «sovrascritta» da ordinamenti positivi. A ragione, il senatore fa notare che la tentazione di aprire una sorta di «supermarket» delle morali in cui ciascuno sceglie la propria è tutt’altro che una conquista di libertà e di umanità, ma dà piuttosto spazio all’affermazione del più forte contro chi, come il nascituro o il malato terminale, non ha voce o ce l’ha troppo debole (pagina 31).

Riguardo ai principi non negoziabili (pagine 37-38), affermati come fondamento della convivenza civile, è molto incisiva l’osservazione di Pedrizzi: «laico» è chi usa la ragione. In tal senso le proposte in ambito bioetico dei cattolici, essendo proposte fondate sul rispetto del diritto alla vita, alla famiglia e all’identità, sono «laicissime», perché si tratta di diritti riconoscibili con la ragione da chiunque. Perciò il dibattito non dovrebbe essere luogo di scontro ideologico, di contrapposizione tra un «credo» religioso e un altro «credo» - non meno dogmatico! -, quello «laicista». Il dialogo dovrebbe essere ricerca comune della verità alla luce della ragione.

A questo proposito, può essere interessante riflettere su quello che, come si diceva in apertura, è il nucleo centrale, il fondamento della visione intellettuale e spirituale che Joseph Ratzinger-Benedetto XVI propone agli uomini e alle donne del nostro tempo. Non si tratta, come si potrebbe pensare, in primo luogo di una proposta «di fede», cioè di un insieme di valori che il teologo-Pontefice individua e indica, a partire dalla dottrina della Chiesa. Questo pure è - ovviamente - un motivo presente nel suo pensiero e nel suo insegnamento. Ma non si tratta del nucleo centrale della sua proposta. Come il sottotitolo del libro del senatore Pedrizzi mette in luce, tale nucleo si trova piuttosto nell’appassionata fiducia nella ragione umana e nell’auspicio che essa si dispieghi in tutte le dimensioni, in tutta la sua ampiezza, mettendosi «sulle tracce di Dio», animata dal «quaerere Deum», come disse Ratzinger parlando delle radici cristiane dell’Europa a Parigi.

Può stupire, a prima vista, che uno dei messaggi fondamentali rivolti al mondo da un Pontefice abbia per oggetto la ragione umana e l’invito a un suo esercizio più ampio e profondo. Eppure è proprio in questi termini che egli si è più volte espresso: «Il coraggio di aprirsi all’ampiezza della ragione, non il rifiuto della sua grandezza - è questo il programma con cui [la] teologia […] entra nella disputa del tempo presente. […] È a questo grande logos, a questa vastità della ragione, che invitiamo nel dialogo delle culture i nostri interlocutori» (Benedetto XVI, Incontro con i rappresentanti della scienza, Regensburg, 12-IX-2006). Il fatto è che, al di là di quanto appaia a uno sguardo superficiale, Benedetto XVI è convinto dell’alleanza radicale esistente tra fede e ragione, riflesso della più fondamentale alleanza tra Dio e l’uomo. È convinto che l’affermazione della grandezza di Dio non vada a scapito ma a vantaggio della coscienza dell’autentico valore dell’umano in tutte le sue dimensioni. Ed è questo il motivo per cui egli ricorda a tutti - credenti e non - la necessità di dare respiro e ampiezza alla ragione umana: l’urgenza di riportare la questione di Dio all’interno dell’orizzonte della ragione, all’interno quindi della vita e della cultura dell’uomo, entro l’ambito delle sue scelte individuali e delle decisioni che riguardano la vita sociale e politica. Ciò consente di fornire alla ragione postmoderna la forza per uscire da quella sorta di autolimitazione in cui sembra precipitata, avendo praticamente escluso dal proprio orizzonte i problemi fondamentali dell’uomo: le questioni religiose ed etiche relative all’origine e al senso del vivere, all’ethos individuale e sociale, ma anche la questione vitale di come gestire le enormi potenzialità tecniche di cui disponiamo, che insieme a grandi benefici recano con sé anche gravi minacce.

Benedetto XVI non teme di riconoscere che, separate l’una dall’altra, non solo la ragione ma anche la fede e la religione si ammalano. Il relativismo da una parte e il fondamentalismo dall’altra le minacciano, come la storia anche recente dimostra. Egli dunque, insieme all’apertura della ragione al di là dell’ambito tecnico - per scoprire la verità integrale sulla persona e sul bene vero dell’individuo e della società -, auspica anche il coraggio del dialogo: un dialogo tra cristianesimo e cultura, ma anche tra culture e religioni, un dialogo finalizzato anche alla più giusta e più umana configurazione della società. Un dialogo in cui ciascuno può entrare senza abbandonare la propria identità e visione, ma disposto a unire la sua prospettiva con l’altro - riconoscendo il vero e il bene di cui è portatore - e a camminare insieme verso la comprensione più piena della verità. Il cristiano, e Joseph Ratzinger ne è un esempio emblematico, non dovrebbe mai aver paura del dialogo nella verità e verso la verità!

Possiamo augurarci che la passione per questo dialogo teso alla verità in tutta la sua ampiezza - «sulle tracce di Dio»! - in ogni ambito della vita sociale e politica (e anche internamente alla Chiesa) possa essere accesa o rafforzata in tutti noi dalla lettura del prezioso libro che Riccardo Pedrizzi ci consegna; un libro in cui, oltre a un’ampia e intelligente esposizione del pensiero di Benedetto XVI, ci dona anche la propria testimonianza di uomo e di cristiano che di questa passione ha vissuto e vive.