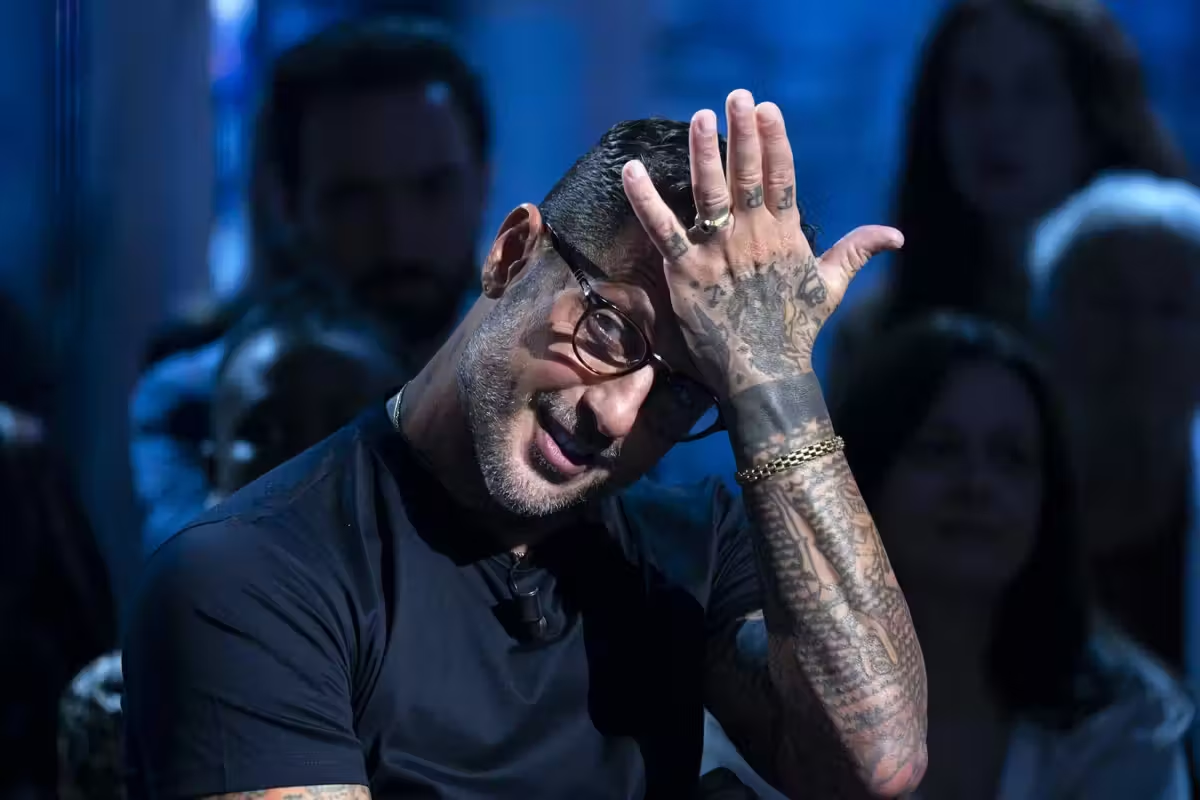

La decisione era nell’aria, ma da ieri mattina sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quello Instagram, dove si legge che la pagina è stata «rimossa». Pagina nella quale l’ex agente fotografico rilanciava i video pubblicati su un canale di YouTube del suo format on line Falsissimo con puntate, le ultime in particolare, contro Mediaset e Alfonso Signorini. Anche lunedì sera l’ex re dei paparazzi aveva pubblicato una puntata. Un portavoce di Meta, la società controllata da Mark Zuckerberg che gestisce i social Facebook e Instagram, ha commentato così la cancellazione dei profili di Corona: «Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli standard della community di Meta». Resiste, almeno per il momento, il canale YouTube da oltre un milione di iscritti, dal quale però sono stati rimossi numerosi contenuti, compreso il video pubblicato lunedì sera dopo che Corona ha nuovamente rimandato sul suo canale la puntata in cui attaccava conduttori di trasmissioni Mediaset e la famiglia Berlusconi.

Cancellati anche quasi tutti i contenuti dell’account su TikTok. Anche se manca la conferma ufficiale, a pesare sulla decisione potrebbe essere stata un’azione dell’ufficio legale di Mediaset, come raramente accade, i colossi del Web ad agire in via preventiva contro il format Falsissimo.

Una serie di diffide aveva contestato infatti una lunga serie di violazioni da parte dell’ex agente fotografico, sia per quanto riguarda il copyright che per contenuti diffamatori e messaggi di odio. Mentre la Procura di Milano ha aperto nei giorni scorsi un’inchiesta per concorso in diffamazione con Corona e ricettazione di immagini e chat trasmesse a carico di manager di Google.

Secondo Ivano Chiesa, storico legale dell’ex re dei paparazzi, «la rimozione dei profili di Corona è una censura degna di un Paese come l’Italia, un’operazione di oscuramento antidemocratico. La gente ferma me e lui per strada, sono tutti dalla nostra parte». A sollevare dubbi sulla decisione dei colossi del Web è stato anche il Codacons, che in una nota ha sottolineato come la decisione «sembra dimostrare come le piattaforme che gestiscono i social network utilizzino due pesi e due misure per gestire presunte violazioni delle loro regole».

Va detto che la vicenda che ha portato alla diffida da parte di Mediaset ha pochi precedenti, se non addirittura nessuno, perfino nella turbolenta carriera di Corona. Dopo lo stop da parte dei giudici alla pubblicazione dei contenuti relativi alla vita privata del conduttore Mediaset Alfonso Signorini, l’ex re dei paparazzi aveva reagito imbastendo una puntata di Falsissimo durante la quale aveva accusato Gerry Scotti di aver avuto rapporti intimi con tutte le «Letterine» ai tempi di Passaparola. «Per essere lì», aveva accusato Corona, «dovevano tutte andare a letto con lui. Tutte». Parole pesantissime, che indirettamente chiamano in causa anche la compagna di Piersilvio Berlusconi, Silvia Toffanin, che aveva esordito in tv proprio in quella trasmissione. E soprattutto, a differenza di quelle (che rimangono comunque tutte da dimostrare) contro Signorini, che si basavano sul racconto e sulle chat mostrate da un ex concorrente del Grande Fratello Vip, le accuse contro Scotti non erano supportate da nessuna testimonianza. Ma avevano comunque fatto velocemente il giro del Web, costringendo il conduttore a replicare: «Le presunte rivelazioni che riguardano un periodo di 25 anni fa della mia vita professionale sono semplicemente false. Sono amareggiato non solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze. Sono donne che meritano rispetto oggi come allora e come nel futuro. Non è giusto marchiare la loro esperienza professionale con il termine “Letterina”, come fosse uno stigma. Non se lo meritano. Oggi hanno le loro professioni, le loro famiglie, figli magari adolescenti che devono sentire falsità imbarazzanti. Senza rispetto, senza un minimo di sensibilità». Ma soprattutto, molte delle ragazze che avevano partecipato alla trasmissione, si sono schierate a difesa del conduttore. E una in particolare, Ludmilla Radchenko, ha pubblicato sui social alcuni messaggi che avrebbe scambiato in chat con Corona che non sembrano lasciare molti dubbi sulle modalità con cui l’ex fotografo avrebbe tentato di puntellare il caso dopo essersi esposto pubblicamente. «Quando rientri? Ti volevo parlare di una cosa», le avrebbe chiesto Corona. Immediata la risposta della Radchenko: «Molto brutto che hai tirato in mezzo anche me sapendo che sono sempre stata “pulita”». «Non ti ho tirato in mezzo, solo Ilary e Silvia (verosimilmente Ilary Blasi e Silvia Toffanin, ndr). Ci sentiamo domani?», avrebbe quindi chiesto Corona. A quel punto, l’ex letterina è apparsa ancora più chiara: «Io sono stata la letterina, punto. Quindi il mio nome è in mezzo. E sai benissimo la gente come rende le notizie, tutte in un secchio».

Uno scenario che rende facile intuire perché i colossi del Web hanno deciso di tutelarsi, lasciando per la prima volta Corona solo contro tutti.

La Procura di Parigi convoca Musk

Gli uffici francesi della X di Elon Musk sono stati perquisiti dall’unità anticrimine informatico della Procura di Parigi e dell’Europol. L’indagine è quella avviata già nel gennaio di un anno fa sui contenuti consigliati dall’algoritmo della piattaforma di social media del miliardario sudafricano, prima che includesse il discusso chatbot basato sull’intelligenza artificiale, Grok, assistente Ia su X. «Lo svolgimento di questa indagine rientra, in questa fase, in un approccio costruttivo, con l’obiettivo ultimo di garantire il rispetto da parte di X delle leggi francesi», ha affermato la Procura in una nota. I reati ipotizzati sono la complicità nel possesso o nella distribuzione organizzata di immagini di bambini di natura pornografica, la violazione dei diritti all’immagine delle persone con deepfake a sfondo sessuale e l’estrazione fraudolenta di dati da parte di un gruppo organizzato. Musk e l’ex ad del social, Linda Yaccarino, sono stati convocati dai pm per audizioni libere il prossimo 20 aprile. X non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma nel luglio 2025 aveva descritto l’ampliamento dell’indagine come «motivato politicamente» e aveva negato «categoricamente» le accuse di aver manipolato il suo algoritmo. Aggiungeva che «X rimane all’oscuro delle accuse specifiche mosse alla piattaforma.

Un mese fa, dopo pressioni internazionali, X ha implementato quelle che ha definito «misure tecnologiche» per impedire che lo strumento di intelligenza artificiale venisse utilizzato per manipolare foto di persone reali e ha limitato la creazione e la modifica delle immagini ai soli abbonati paganti. Musk ha annunciato che gli utenti che utilizzano Grok per generare contenuti illegali «subiranno le stesse conseguenze» di coloro che caricano materiale illegale.

Nel frattempo, l’Information commissioner’s office (Ofcom) del Regno Unito, l’ente che promuove la riservatezza dei dati per gli individui, ha affermato che sta continuando a indagare sulla piattaforma X e sulla sua società affiliata xAI. Si muove in collaborazione con l’Autorità di regolamentazione e di concorrenza per le industrie delle comunicazioni del Regno Unito, che sta raccogliendo prove per verificare se Grok venga utilizzato per creare immagini sessualizzate. Ofcom ha avviato a gennaio un’indagine su X, ma non ha ancora affrontato il problema xAI, perché l’Online safety act (che ha l’obiettivo di proteggere i bambini e gli adulti da contenuti online dannosi e illegali) non si applica ancora a tutti i chatbot Ia.

Sia X, sia xAI fanno già parte della stessa azienda, controllata da Musk. Il gruppo è destinato a entrare a far parte della società missilistica SpaceX, in base a un accordo annunciato lunedì e dal valore di 1.250 miliardi di dollari. Musk afferma che la domanda di elettricità per AI non può essere soddisfatta sul pianeta Terra e che i data center dovranno quindi trovare collocazione nello spazio ricorrendo all’energia solare, evitando così i gravi problemi ambientali che oggi si profilano con l’elaborazione dei dati.

Tornando all’indagine, non è la prima volta che la giustizia francese indaga sui proprietari di piattaforme social ritenendoli responsabili dei contenuti diffusi. Pavel Durov, il fondatore di Telegram di origine russa con cittadinanza francese e degli Emirati Arabi Uniti, venne arrestato nell’agosto del 2024 con l’accusa di non contrastare la criminalità, compresi i contenuti pedopornografici. Durov ha sempre negato qualsiasi illecito. Ieri su X ha postato: «La Francia è l’unico Paese al mondo che persegue penalmente tutti i social network che offrono alle persone un certo grado di libertà (Telegram, X, TikTok...). Non fraintendete: questo non è un Paese libero».

E c’è chi subito ne ha approfittato per infierire. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha lanciato martedì un pacchetto di misure in cinque punti volto «a contrastare gli abusi delle grandi piattaforme digitali». Intervenendo al Summit mondiale dei governi di Dubai, ha affermato: «Il mio governo collaborerà con la Procura della Repubblica per indagare e perseguire i crimini commessi da Grok, TikTok e Instagram».