Kiefer. Le Alchimiste. Milano, Palazzo Reale, Sala delle Cariatidi. Installation view ©ElaBialkowska, OKNO Studio

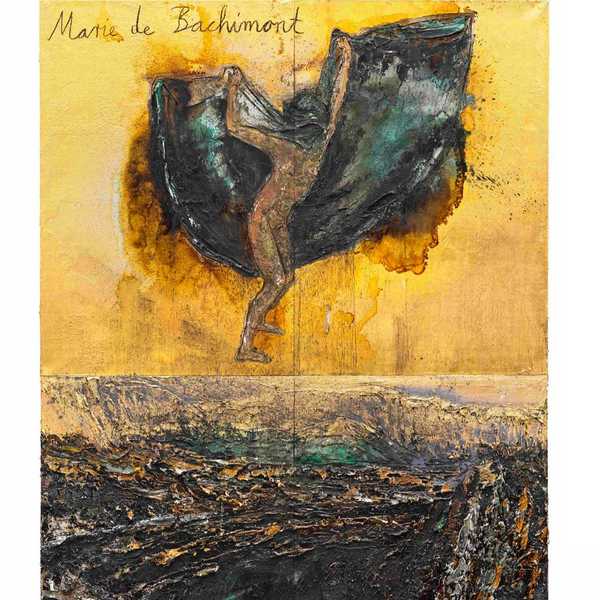

Appositamente pensata per la Sala delle Cariatidi, sino al 27 settembre Palazzo Reale di Milano ospita l‘attesissima mostra di Anselm Kiefer, suggestivo ciclo di quarantadue maestosi teleri interamente dedicato alle donne alchimiste. A cominciare da Caterina Sforza, scienziata e condottiera figlia di Galeazzo Maria Sforza duca di Milano.

Caterina Sforza, la più famosa e autorevole. E poi Isabella Cortese, Kleopatra, Cristina di Svezia, Margaret Cavendish, Perenelle Flamel e altre, molte altre. Donne. Ma donne «speciali ». Alchimiste, nobildonne, scienziate, erboriste, mediche, filosofe naturali, astrologhe. Esperte di botanica, di cosmologia e di cosmetica, bollate nel Medio Evo come streghe e misconosciute nei secoli successivi per aver osato violare quel sapere scientifico , origine della scienza moderna, per lo più riservato agli uomini. E’ a loro, a questo manipolo di impavide, troppo moderne per i tempi in cui si trovarono a vivere, che Anselm Kiefer, tra i più grandi artisti contemporanei, dedica l’attesissima mostra a Palazzo Reale.

Anselm Kiefer e le Alchimiste

Tedesco di Donaueschingen, classe 1945, artista che spesso ha diviso (e divide) la critica, al di là di ogni polemica, la sua arte attrae, incuriosisce e incanta. Le sue tele potentissime e gigantesche, ricche di simboli religiosi e cabalistici, sono opere mistiche, misteriose e sofisticate, dove il colore si sposa con la materia e si confronta con la parola scritta. Quelle di Kiefer sono lavori unici nel loro genere, opere che hanno il «sapore » della decadenza e della rovina ma che - paradossalmente - esprimono una sorta di positività e di speranza, di rinascita e di riscatto.

Decadenza e rovina. Rinascita e riscatto… Che sono poi le «parole chiave» dell’esposizione milanese. A cominciare dal luogo che le ospita, la Sala delle Cariatidi, lo spazio profondamente segnato dai bombardamenti alleati del 1943 e il luogo in cui Picasso, un decennio dopo, espose la sua Guernica, monumentale memento della tragedia della guerra. Qui, in questa sala irrimediabilmente sfregiata dalla brutalità della violenza ma pure splendida nella sua decadente magnificenza, Anselm Kiefer ha scelto di esporre le sue Alchimiste, che in uno spazio che diventa parte integrante dell’opera dialogano con le Cariatidi mutilate e ferite, quasi cancellate, ma risorte a nuova vita perché custodi di arte e bellezza. Quaranta monumentali corpi che accolgano , quasi proteggono, gli imponenti telieri di Kiefer, un tripudio di oro, materia e colore dedicato a quelle donne - scienziate ante-litteramma streghe per molti - che attraverso lo studio, la sperimentazione e soprattutto l’alchimia hanno dato un contributo fondamentale alla nascita della scienza moderna. Un percorso espositivo (che si snoda tra la Sala delle Cariatidi e quella, attigua, del Piccolo Lucernario) emotivamente coinvolgente, fatto di colori, specchi e riflessi, passato e presente, antico e moderno, un viaggio in un pantheon femminile di donne sapienti, visionarie e resilienti, intelligenti e intuitive, e per questo escluse, giudicate, perseguitate e talvolta condannate dalla cultura dominante. Donne che come ben sottolinea Gabriella Belli, curatrice della mostra, «Pur partendo dalle arti alchemiche e praticandole, ebbero il coraggio di sovvertirne le priorità [ovvero abbandonare le incognite della ricerca della pietra filosofale e dell’opus magnum] per aprire con i loro “secreti” più di una porta alla scienza moderna … ».

Con queste opere, Kiefer ridà voce e corpo a un sapere femminile a lungo sepolto, volutamente gettato nell’oblio, e fa rinascere le sue Alchimiste (tutte realmente esistite) combinando sapientemente piombo, zolfo, ossidi, oro, fiori e cenere: a dar loro volti, corpi e nomi la potenza rigenerante della fiamma ossidrica, che la materia plasma e forma. E finalmente ridà luce alla ragione e alla scienza declinate al femminile…

Continua a leggereRiduci

Alfonso Santagata (Getty)

L’attore tornato nella sale con «Buen Camino»: «Sui set ero spaesato, non ero abituato alla macchina da presa. Adesso mi piace espormi. Il palcoscenico ha una lingua diversa, altri tempi, ritmi e suoni».

Chi ha visto Buen camino di Checco Zalone, praticamente tutta l’Italia, è rimasto sicuramente colpito dall’attore che interpreta la parte del padre, capace in poche scene di disegnare un personaggio indimenticabile. Per Alfonso Santagata, grande attore di teatro prestato con successo al cinema, è un ulteriore tassello di una carriera e di una vita molto movimentate.

Com’è nata la passione per la recitazione?

«Questa storia è meravigliosa perché la mia prima tentazione cinematografica è stato Banditi a Milano di Carlo Lizzani. Non avevo neanche vent’anni e mi hanno scelto come comparsa insieme a un mio amico. Era la prima scena che giravano e noi due dovevamo sparare dalla macchina. Il mio innamoramento è nato lì, senza sapere niente di cinema. Quest’immagine di violenza metropolitana è stata ripresa su giornali e riviste e fra i miei amici sono diventato importante, per cui mi sono montato la testa. Poi invece ho dovuto ricominciare da zero».

Come ha proseguito?

«Un altro mio amico sosteneva che i bravi attori di cinema provenivano da scuole di teatro, così nel 1969 ho fatti domanda al Piccolo Teatro di Milano. Le selezioni iniziavano due-tre mesi dopo, ma io scalpitavo: “Posso seguire i corsi subito?”. Mi hanno preso grazie a un pezzo di Eduardo De Filippo e di Pirandello. Sono stato lì fino al 1973».

Ha avuto modo di incontrare Giorgio Strehler?

«Strehler l’ho visto una volta in tre anni: si era seduto per vedere un saggio e dopo cinque minuti non c’era più sulla sedia!».

Cosa le ha lasciato la scuola?

«Mi ha dato le indicazioni sulle discipline e sui metodi, però alla fine ho capito che questi insegnamenti li dovevo dimenticare per poter essere più diretto nel mio agire teatrale. Per me sono sempre stati fondamentali due estremi come la crudeltà di Artaud e la farsa napoletana».

Come mai viveva a Milano? Lei ha origini pugliesi…

«Io sono di San Paolo di Civitate, che è un paese ai piedi del Gargano. A 14 anni e mezzo avevo finito l’avviamento industriale e dovevo iniziare con il liceo, ma non avevo alcuna voglia. Come bambino ero già un cervello in fuga e non vedevo l’ora di scappare. Mi sono infilato nella macchina di un mio zio che veniva ogni anno in agosto in Puglia e non sono più voluto uscire. Mia madre mi ha preparato una specie di valigetta e di notte siamo partiti per Milano».

E cosa ha fatto a Milano?

«Ho cominciato a lavorare alla ButanGas. Ho fatto di tutto, dal commesso al garzone. A un certo punto per poter studiare ho commerciato in automobili. C’era un bar a Milano, dove si vendevano macchine usate. Questa è una cosa proprio degli anni Sessanta. Avevo un amico che era un bravissimo meccanico e mi insegnava le cose fondamentali, tipo l’olio, la carburazione, le gomme».

Comprava le macchine e le rivendeva?

«Immediatamente. Nel pomeriggio guadagnavi trenta-quarantamila lire. Allora era tanta roba».

E chi comprava le macchine?

«Dei disgraziati come me! Erano automobili che costavano pochissimo. Mi sono mantenuto in questo modo. Vivevo in una pensione: stavamo anche quattro in una stanza. Sono stato anche in Germania, a Hilden, vicino a Düsseldorf, per quasi un anno. Facevo l’apprendista e vivevo nelle baracche. Mi sono divertito come un matto».

Perché è finito là?

«Mi piaceva andare all’estero. Non è che ero costretto ad andare in Germania».

I suoi genitori erano preoccupati?

«Dopo anni hanno smesso. In fondo, non mi era successo niente di male, non mi avevano arrestato!».

E quando ha comunicato che voleva fare l’attore?

«C’è stato un problema perché volevano che facessi il postino…».

Il posto fisso tanto caro a Zalone!

«Quando sono partito per la Germania, a mia madre è venuto un colpo perché ero stato preso alle Poste per tre mesi. Poi mica mi avrebbero mandato via. Mi sono licenziato e sono andato via. Ero inquieto. Ho avuto sempre una fascinazione verso le cose un po’ disordinate. Mi piace affrontarle di petto».

Dopo la scuola ha cominciato a lavorare a teatro?

«Il primo contratto me l’ha fatto Franco Parenti, che doveva riprendere Ambleto di Giovanni Testori. Sono andato felicemente in vacanza perché ero uno dei pochi allievi che aveva trovato lavoro. Sono tornato e, malgrado il contratto, non mi hanno confermato. Ho pensato: “Ho appena cominciato e già devo mettere di mezzo un avvocato?!”. Allora mi sono dato da fare. Dario Fo aveva bisogno di un disturbatore in sala e mi ha preso subito, senza nemmeno farmi un provino. Ho lavorato tre anni con lui, fino nel 75. Dopo sono andato via perché ero un po’ stanco, pur non avendo un’alternativa».

Com’era Dario Fo?

«Come attore lo trovavo veramente unico, mentre non era un grande comunicatore del mestiere. Mi diceva: “Tu, guardami, ruba, prendi le cose, spiami…”. Dovevo imparare guardandolo. Poi ho smesso di guardarlo: avevo bisogno di qualcos’altro, di una persona più diretta. E sono andato da Carlo Cecchi, nel 1975-76».

Cecchi è scomparso a gennaio…

«Mi piaceva molto. Sono stato con lui tre anni, poi non c’era niente per me e ho iniziato a pensare: «Cosa posso fare io?». Ho buttato giù un testo intitolato Katzenmacher. Quando l’ho scritto, lo volevo fare da solo. Nella compagnia di Cecchi era entrato per una piccola parte Claudio Morganti, che veniva da una scuola di Genova, dove Carlo insegnava. Ci siamo conosciuti e un giorno gli ho detto: “Ho buttato giù ’sta cosa che volevo fare da solo, però mi piacerebbe una figura come la tua”. Suo padre ci ha prestato i soldi per comprare un piccolo furgone. Abbiamo caricato tre elementi della scenografia e giravamo per l’Italia: dove ci volevano, noi facevamo lo spettacolo».

Facevate teatro d’avanguardia…

«Dal ’79 mi sono trasferito a Firenze, non ne potevo più di stare a Milano, e ho conosciuti tutti: Roberto Benigni, Carlo Monni, Donato Sannini… Un amico mi ha presentato Carmelo Bene, dicendo che ero un bravo attore. Lui mi ha dato la mano e mi ha detto: “Ma io non sono un attore!”. Sono rimasto senza parole. Cosa voleva dire? Ma allora anche io non sono un attore! Carmelo Bene, Leo De Berardinis e Carlo Cecchi sono stati il mio premondo del teatro. Erano i miei riferimenti. Poi voglio ricordare anche Antonio Neiwiller. Stavamo assieme a bere, a parlare… eravamo un po’ dei surrealisti italiani».

Con Luca Ronconi ha lavorato?

«Ho fatto con lui L’anitra selvatica».

E gli ha rubato qualcosa?

«Non ce l’ho fatta, ho tentato. Ho molti amici che hanno lavorato con lui e ne parlano con un fervore incredibile, io invece non ho avuto l’innamoramento e a me se non parte quello, non parte niente».

Dario Fo invece l’ha incontrato successivamente?

«Sì, andava fiero di me».

Questo fermento culturale quando è finito?

«Negli anni Ottanta c’è stata una piccola resistenza e arrivavano anche molte belle compagnie dall’estero. Dagli anni Novanta è cambiato tutto».

E ha cominciato a fare cinema con Palombella rossa di Nanni Moretti.

«Nanni si è innamorato di noi in teatro e ha preso me e Claudio Morganti per interpretare due assillanti militanti comunisti. Lui voleva che interpretassi il protagonista, che poi ha fatto Silvio Orlando, ma non avevo tempo perché seguivo la mia bottega di teatro».

Pranzo di ferragosto di Gianni Di Gregorio e Gomorra di Matteo Garrone le hanno dato la notorietà, l’hanno resa un volto.

«Hai detto una cosa giusta: mi hanno reso un volto. Mi piace l’idea. Sono partito come uno che arriva veramente da altrove e pian piano ora, dopo tanti anni, inizio a starci dentro».

Perché il suo terreno rimane il teatro?

«La mia fonte è quella. All’inizio sui set ero spaesato perché non ero abituato ad avere un occhio, la macchina da presa, a mezzo metro, a un metro…. Adesso mi piace espormi. Il teatro ha una lingua che non è la stessa lingua del cinema, è completamente differente. Ha un altro tempo, un altro ritmo, un altro suono per la presenza del pubblico».

Non ha fatto tantissimi film, ma quasi tutti sono grandi film. Ha selezionato bene i suoi ruoli…

«Non è che ho scelto! Come si fa a dire di no a Gianni Amelio per L’intrepido o a Mario Martone per Noi credevamo? Ho lavorato tanto con Gianni Di Gregorio: c’è affinità di sentimenti, una bella libertà. Ormai ci guardiamo e ci capiamo. Pranzo di ferragosto era prodotto da Matteo Garrone, che veniva da bambino con suo padre Nico, grande critico teatrale, a vedere i miei spettacoli. È iniziato tutto da lì».

Invece con Sorrentino in Parthenope come si è trovato?

«Bene. Paolo ha reso il mio personaggio, l’ex sindaco di Napoli Achille Lauro, un archetipo. Mi ricordo che i costumi per me erano tre o quattro per le varie scene, alla fine lui mi ha tenuto con un costume unico, bianco, per tutto il tempo, sottoponendomi a un trucco di quattro ore e mezzo».

Adesso un altro momento di grande notorietà è arrivato grazie a Checco Zalone.

«Mi hanno visto tutti! Era un ruolo fisicamente duro perché il mio personaggio aveva avuto un ictus. Ho scoperto un trucco: ho letto che in caso di ictus uno dei problemi è deglutire. Ho dovuto trovare un espediente per affrontare questa parte molto difficile. Checco Zalone ha una leggerezza, ma toccando le cose della vita. Anche lui è una maschera, come Benigni, Troisi, Totò, Eduardo e Peppino De Filippo. La maschera per me è il punto più alto. Prima il carattere, poi il tipo, infine la maschera. Un’altra maschera che mi piace molto è Massimo Ceccherini».

Continua a leggereRiduci

Luca Argentero posa in occasione del photocall organizzato a margine della presentazione alla stampa della nuova serie Sky Original «Avvocato Ligas», in onda su Sky e Now dal 6 Marzo (Ansa)

Debutta su Sky la serie tratta dal romanzo di Gianluca Ferraris: protagonista l’avvocato Lorenzo Ligas, penalista brillante e controverso che, dopo uno scandalo personale, prova a ricostruirsi difendendo le cause più difficili in una Milano segnata da ombre e contraddizioni.

Lorenzo Ligas non è un avvocato, è una rockstar. Bello, brillante, capace di cogliere dettagli impercettibili e farne frecce del proprio arco. Ligas è il penalista più temuto e invidiato del tribunale di Milano, una Milano piena di ombre, parcogiochi di un uomo le cui virtù sono (anche) ragione di condanna. Quelle stesse capacità tanto utili nell'ambito professionale hanno fatto di Ligas un reietto, dal punto di vista personale: un tossicodipendente, in balia dell'adrenalina e del rischio, costretto dalla sua stessa indole a infilarsi dove non dovrebbe, solo per il piacere di capire se da quei buchi profondi possa uscire integro. Cosa, questa, che non gli è riuscita.

L'avvocato Ligas, protagonista del romanzo di Gianluca Ferraris, Un caso complicato per l'avvocato Ligas - Perdenti, ha scelto la moglie del proprio capo come sfida ultima. L'ha sedotta e avuta, ma quel che sarebbe dovuto rimanere un segreto è diventato presto di dominio pubblico. Dunque, ha perso il posto, Ligas, e pure la donna che per anni gli era stata accanto, madre di sua figlia Laura. Senza più blasoni né poltrone, decide così di ricominciare da capo, vicino a lui solo una praticante, Marta, piena di begli ideali. La trama di Avvocato Ligas, trasposizione televisiva del romanzo di Ferraris, in libreria con Corbaccio, comincia da qui, per allargarsi poi al giallo. Racconta di un avvocato determinato a far sue le cause perse, quelle che nessuno altro vorrebbe. Come quella di un poliziotto morto, ucciso - apparentemente - da un cantante, in una spirale di chat scomparse, cancellate, di messaggi e telefoni, di storture. Lo show, al debutto su Sky venerdì 6 marzo, è il primo legal drama che Sky Italia abbia deciso di produrre. Lo ha fatto con Luca Argentero, a vestire i panni della rockstar in cerca di riscatto.

«Quello che ci ha intrigato di questo personaggio è la sua unicità e la possibilità di esplorare, attraverso i suoi casi, i temi e il sapore della contemporaneità, ispirandoci sempre a fatti di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica e, insieme, farlo attraverso un protagonista scomodo, scorretto, che ci ha permesso di mettere in luce le contraddizioni e la complessità del nostro mondo di oggi», ha spiegato Sky, giustificando così la scelta di entrare, mani e piedi, in un genere fino ad ora ignorato. Un genere che, come accaduto con altre serie tv, non da ultima quella dedicata al Monterossi di Robecchi, permette anche di ritrovare una Milano diversa, più intima, più vera per chiunque l'abbia abitata davvero.

Continua a leggereRiduci

Cali fino al 61% dai massimi a Wall Street, rimborsi triplicati nei fondi privati, in bilico 1.400 miliardi di fidi bancari. La crisi del credito trascina con sé il resto del sistema.

Wall Street trema non solo per l’Iran. BlackRock ha ridotto a zero il valore di un prestito privato da 25 milioni concesso a Infinite Commerce Holdings, società sviluppatrice di marchi di prodotti di consumo progettati per aumentare le vendite sui marketplace di e-commerce, appena tre mesi dopo averlo valutato a 100 centesimi per dollaro. Il prestito, che ora è privo di valore, segna il secondo crollo improvviso che ha colpito di recente la divisione di credito privato di BlackRock.

È l’inizio di una mega crisi di liquidità (e di fiducia) stile 2007-2008? Per un decennio il credito privato è stato il motore silenzioso della finanza alternativa. Oggi però i ribassi in Borsa dei grandi gestori, l’accelerazione delle richieste di rimborsi nei fondi retail, i record negativi sui prestiti software e - dato finora sottovalutato - 1.400 miliardi di dollari di esposizione bancaria verso istituzioni finanziarie cosiddette «non depositate» disegnano un rischio sistemico che non può più essere ignorato.

I numeri parlano da soli. Dal picco, le principali società quotate del settore hanno subìto perdite pesanti: Carlyle -25%, Apollo -39%, Ares -42%, Blackstone -43%, KKR -44%. Il caso più estremo è Blue Owl, precipitata del 61%. Non si tratta di correzioni fisiologiche in un mercato volatile: sono cali che segnalano un cambio di regime per un’industria abituata a navigare senza scosse.

Per capire come si è arrivati a questo punto occorre tornare indietro di un decennio. Il credito privato è fiorito nell’era post-crisi finanziaria globale, in un contesto segnato dal ritiro progressivo delle banche tradizionali causa regole più rigide, dai tassi ai minimi storici e dalla fame di rendimento degli investitori istituzionali. I grandi gestori alternativi - Blackstone, Apollo, Ares, KKR - hanno colmato il vuoto, offrendo prestiti diretti alle imprese in cambio di rendimenti superiori al mercato obbligazionario pubblico. La ricetta sembrava infallibile: credito strutturato, soluzioni di capitale su misura, prestiti garantiti da attività reali. I rendimenti erano attraenti, la volatilità appariva sotto controllo e la stabilità del valore patrimoniale netto rassicurava gli investitori. Ma con l’impennata dei tassi avviata dal 2022 e la persistente incertezza macroeconomica, quello scenario è svanito, lasciando allo scoperto vulnerabilità strutturali che i tassi a zero avevano tenuto nascoste.

I mercati dei prestiti pubblici hanno aperto il 2026 in difficoltà, contagiando rapidamente la percezione del rischio nel credito privato. Un fondo che replica il Morningstar Lsta U.S. Leveraged Loan Index ha perso oltre il 2% a febbraio, con il 26% del capitale esposto a prestiti software, dice Bloomberg, a fronte di un rendimento quasi nullo delle obbligazioni investment grade che al settore tecnologico destinano solo il 3%. Il debito di aziende software ad alta leva è finito sotto pressione per il boom dell’Intelligenza artificiale agentica, che all’80% può sostituire i programmatori. Quindi gli investitori sono diventati selettivi, non più disposti a correre rischi indiscriminatamente per prestiti spesso non quotati, che lavorano nel medio lungo periodo. Circa il 21% dei prestiti Software & Services è scambiato sotto gli 80 centesimi per dollaro di nominale, segno di elevata incertezza sul rifinanziamento e ridotta liquidità. Secondo PitchBook, al 31 gennaio è stato toccato il record storico di 25 miliardi di dollari di prestiti software speculativi scambiati sotto tale soglia.

Allo stesso tempo, i veicoli di credito privato orientati alla clientela retail affrontano un ambiente di liquidità sempre più esigente. Fitch ha rilevato che i rimborsi per i Business Development Company perpetui non negoziati sono balzati al 4,5% del valore netto dell’attivo (il mitico Nav) nel quarto trimestre 2025, dall’1,6% del trimestre precedente - quasi triplicati in novanta giorni - con la raccolta fondi in parallelo rallentamento. La tensione strutturale è quella che da sempre caratterizza il modello semi-liquido: gli investitori si aspettano di poter uscire con relativa facilità, ma i prestiti sottostanti sono illiquidi per natura. Quando i rimborsi accelerano, il gestore è costretto a scegliere tra opzioni tutte impopolari: bloccare le uscite, ritardare i prelievi, accumulare liquidità o vendere asset a sconto. Il tutto erodendo quella percezione di stabilità che ha alimentato la crescita del settore.

C’è pure una profonda interconnessione tra il sistema bancario tradizionale e le istituzioni finanziarie non depositate (le Ndfi), categoria che include i fondi di credito privato e di private equity. Le banche americane hanno prestato oltre 1.400 miliardi di dollari a soggetti Ndfi: in soli quindici anni, questa forma di esposizione è cresciuta del 2.320%. Nel 2010 i prestiti agli Ndfi rappresentavano meno dell’1% del portafoglio creditizio totale delle banche; oggi ne costituiscono l’11%. Il credito privato è la categoria con la maggiore esposizione, seguito a breve distanza dal private equity. JPMorgan detiene la quota di mercato più ampia, seguita da Bank of America e Citigroup; le banche più piccole, con circa il 20% del mercato, destano preoccupazione maggiore poiché meno diversificate e quindi più vulnerabili in caso di deterioramento del credito privato.

A rendere il quadro ancora più preoccupante è la traiettoria dei default. Dal 2025, il tasso di insolvenza degli Ndfi è in aumento costante: a gennaio 2026 ha raggiunto il 5,8%, il livello più alto dall'agosto 2024. L’inflazione persistente è il principale motore di questa dinamica e le tensioni geopolitiche potrebbero alimentarla ulteriormente, trascinando al ribasso le aziende che si finanziano attraverso il credito privato e, a cascata, le banche che a quel credito prestano denaro. Il problema è aggravato da un vuoto strutturale: la grande maggioranza degli Ndfi non è quotata in Borsa. A differenza delle obbligazioni, per le quali esistono credit default swap che consentono alle banche di coprire il rischio di insolvenza, strumenti analoghi sugli Ndfi non esistono.

Nel 2007-2008 la crisi dei subprime che portò al crac Lehman nacque da prestiti personali non pagati. Domanda: ora a far saltare il sistema saranno le imprese e le start up insolventi?

Il vero test probabilmente non sarà legato ai rimborsi, ma alla tenuta del credito sottostante e alla capacità del sistema bancario - esposto per 1.400 miliardi - di reggere l’urto senza strumenti di copertura adeguati. O il credito privato uscirà da questa fase rafforzato o trascinerà con sé una fetta il sistema finanziario globale.

Continua a leggereRiduci