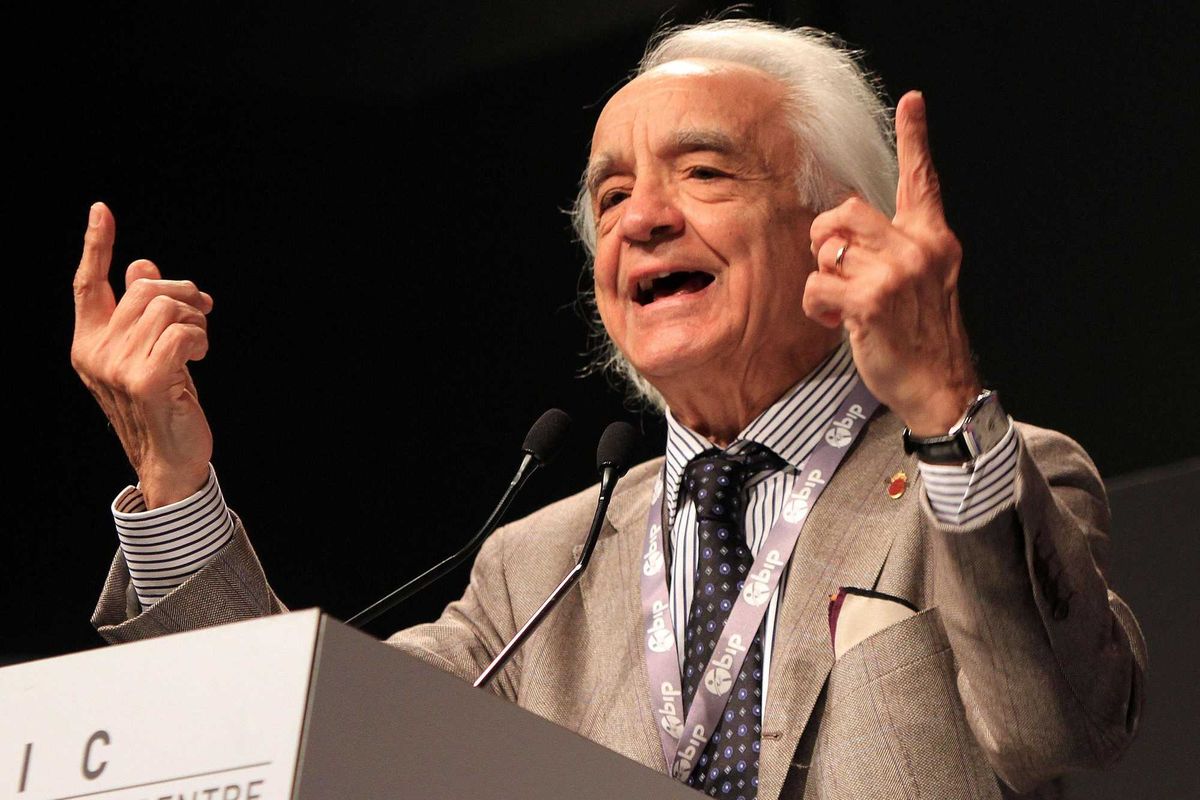

Quale eredità lascia il pontificato di Francesco e come coniugarla per il futuro? Lo chiediamo a don Roberto Regoli, docente di Storia della Chiesa alla Pontificia Università Gregoriana e fra i più grandi storici del papato.

«Bisogna considerare il suo pontificato da due punti di vista: l’eredità che riguarda l’interno della Chiesa e quella che riguarda l’esterno, il rapporto con il mondo. Quanto al contesto interno, il primo punto importante è quello della sinodalità, che il Papa ha definito uno degli elementi costitutivi della Chiesa ma sul cui contenuto non c’è stata chiarezza. Tanto è vero che alcuni hanno spinto la sinodalità verso la collegialità - intesa come comunione, tra i vescovi, con il Papa - mentre altri l’hanno spinta verso un modello piuttosto democratico di Chiesa, in cui vescovi e fedeli, in assemblea, votano allo stesso livello. Francesco ha, quindi, avviato un processo ma non l’ha definito nelle sue forme essenziali: questo sarà un punto molto importante che riguarderà il futuro Pontefice. Quanto all’esterno della Chiesa, come eredità significativa c’è il tema dell’ambiente. Il green ha avuto molto successo in questi anni poiché consono all’agenda politica dell’Unione europea e degli Stati Uniti. Nell’ultimo anno, però, l’agenda occidentale è cambiata e non c’è stata più la stessa sintonia. Bisognerà vedere cosa rimarrà in un contesto sociopolitico che prevede altre urgenze. Altro tema importante affrontato da Francesco, ma già avviato da Giovanni Paolo II, è quello della fraternità universale, che lo ha portato a insistere molto sul dialogo interreligioso con leader di altre religioni e confessioni cristiane. Anche su questo bisognerà vedere la continuità nel tempo».

Quale è stato il requisito più spiccato del papato di Francesco?

«Il suo papato è stato caratterizzato più dai gesti che dai testi: certo, ci ha lasciato encicliche e motu propri, ma quello che rimane nella memoria collettiva sono i suoi gesti, la cui comunicazione è immediata, laddove i testi richiedono una costruzione intellettuale che comporta processi lunghi. Alcuni suoi gesti rimarranno impressi anche nelle immagini, ma resta da capire quanto questo, nel tempo, diventerà un patrimonio comune di testi nella Chiesa».

Papa Francesco voleva cambiare la mentalità partendo dalle «periferie». Per alcuni, però, ha finito per creare un nuovo centro che, per di più, è stato accusato di aver adottato il punto di vista di élite progressiste nemiche della Chiesa. È andata così?

«Il tema delle periferie è stato molto importante però non ha rinunciato a esercitare il suo ruolo di centro: come Pontefice, ha messo sotto i riflettori i gruppi ritenuti “marginali”, però ha continuato a esercitare tutto il ruolo e il potere del centro senza delegare, come per esempio nei casi di abusi o nelle questioni di vita religiosa. E c’era chi prendeva le sue parole per avallare prassi che andavano anche al di là delle parole del Papa».

Come si è concretizzata la volontà di Francesco di «avviare processi» piuttosto che di conquistare posizioni?

«È stato un suo metodo di pontificato, che può portare a dei risultati immediati e ad altri sul lungo periodo. Tanti temi da lui posti - in materia di etica sessuale e morale o di genere - erano presenti nei passati pontificati, però in quello di Francesco hanno acquisito un valore primario. Non si è trattato di tematiche nuove ma di priorità poste in un ordine diverso. Si prenda una delle sue uscite più famose: la frase completa era «Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla?» e intendeva che quella persona poteva vivere secondo il catechismo della Chiesa cattolica. Francesco dava un approccio pastorale ma richiamando i contenuti. Bisogna vedere poi nelle prassi periferiche quello che accadeva...».

Papa Francesco ripeteva sovente che «il tutto è superiore alla parte» e «la realtà è superiore all’idea». Alla luce di questi principi, come leggere il suo magistero per non cadere nei riduzionismi?

«Il suo pontificato si capirà con chiarezza nel tempo, vedendo che cosa rimarrà in quello successivo e che cosa sarà ritenuto significativo per tutta la Chiesa. Certamente spicca una sensibilità affinché tutti i diversi emarginati trovino casa nella Chiesa, atteggiamento che peraltro, ovunque nel mondo, è già di tutti i parroci cattolici. C’è una frase molto bella di una catechesi di papa Francesco che lo ricorda: “Il Signore ti raggiunge dove sei ma non ti lascia dove sei”. C’è tutto un cammino di conversione, che per noi cristiani, è fondamentale perché - come Francesco ebbe a dire - “Non c’è Santo senza passato, né peccatore senza futuro”.

La riforma della Curia avviata da Francesco ha dato una nuova direzione alla Chiesa o ha rappresentato una rottura tout court?

«Ci sono stati interventi di motu proprio a livello di Diritto canonico secondo una modalità che poneva delle riforme e poi faceva delle controriforme: pensiamo, nella Curia romana, alla segreteria per l’Economia poi divenuta dicastero per l’Economia. Quindi molti interventi ma anche contro interventi dello stesso legislatore: dunque un Papa che correggeva sé stesso; e questo, consapevolmente. È un cantiere ancora aperto perché la riforma è del 2022 ma, dopo tre anni, non c’è ancora un regolamento della Curia».

Secondo lei, frange di cattolicesimo hanno strumentalizzato il papato di Francesco per portare avanti una agenda non autenticamente cattolica?

«Le polarizzazioni dentro il cattolicesimo attuale sono evidenti. Il punto è che, spesso, i gruppi estremisti sono stati presi come esemplari di larghi strati del cattolicesimo; operazioni mediatiche che hanno descritto alcune minoranze come “popoli” non hanno aiutato il dibattito sereno. La dialettica è normale, il cattolicesimo non è una realtà monolitica. La sua unicità è data dalle diverse posizioni. Il problema è quando alcuni estremismi passano per rappresentativi di gruppi molto ampi. Nella storia della Chiesa le eresie nascono da singole verità tagliate da altre verità; il cattolicesimo è un sistema equilibrato e descrivere una verità a discapito delle altre crea una narrazione falsa, che non aiuta a comprendere la realtà delle cose».

Parlando di unità nella diversità, dove sta la continuità dell’insegnamento di Francesco con quelli di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI?

«La continuità è data dall’adorare un unico Dio: questo è il cuore del cattolicesimo di tutti i secoli. Nella adorazione di Dio si parte da una verità presente nell’Antico Testamento: che l’uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Il problema nasce quando si fa il contrario, ovvero un Dio a immagine e somiglianza propria e così si crea un Dio di un gruppo e un Dio di un altro gruppo. Bisogna tornare al centro, ad adorare il Dio Padre di Gesù Cristo. Su questa esigenza di spiritualità forte stiamo assistendo alla crescita del cristianesimo in tante parti del mondo, non solo in Africa ma anche in Occidente, dove stanno aumentando i battesimi e le cresime di giovani e adulti. Il XXI secolo non è quello della secolarizzazione, ma quello della de-secolarizzazione».