Il sugo più amato in tutto lo Stivale è lo specchio dell'identità dei singoli territori: dal «cumudà» piemontese con fegatini, pollo e marsala dedicato a Cavour, a quello della Lomellina con l'oca sbriciolata e soffritta, fino alla ricetta sarda con pecorino e vitello.Dopo il derby ragù goloso tra devoti palati petroniani e partenopei era inevitabile una perlustrazione a tutto Stivale di cosa bolle in pentola in altre Regioni perché se è vero, come affermava Camillo Benso conte di Cavour, che l'Italia è il Paese dei cento campanili, anche in tema di ragù la conta si rivela generosa fra tradizioni, piccole nicchie golose, ricettari della nonna. Nella piccola Valle d'Aosta si viaggia di pernice, finferle e ginepro, un tocco alpino che si sposa perfettamente con le chnéffléne, sorta di piccoli gnocchetti che ricordano gli spatzle altoatesini. Non poteva mancare il tocco creativo ed ecco che, dai ricettari de «La Cucina Italiana», attento almanacco del gusto nazionale diretto da Maddalena Fossati, spunta una intrigante aggiunta di liquirizia, ovviamente calabrese, ma stavolta il melting pot vede protagonista il risotto che si marita perfettamente ai tre ingredienti di montagna. Cavour galeotto pure sul ragù a lui dedicato, detto anche comodino di frattaglie che, in versione sabauda, reciterebbe «cumudà», cioè condito con fegatini e rigaglie di pollo, ma anche marsala e brandy. Particolarmente diffuso nell'astigiano, omaggio a uno statista che faceva della buona tavola una delle tante armi diplomatiche come testimonia il tavolo con tanto di targa commemorativa che si può vedere presso lo storico Del Cambio, regista di cucina Matteo Baronetto, posto di fronte a palazzo Carignano, il primo parlamento dell'Italia unita. Ragù dalle diverse interpretazioni, specchio delle identità locali, come in Lomellina dove l'oca, antico retaggio di origine ebraica, viene sbriciolata e soffritta con farina, tanto da regalare una golosa cremina che va in jam session golosa spadellata con la pasta. In Liguria troviamo el toc, un ragù bianco speziato a trazione suina, mentre scendendo nella Maremma maiala (copyright Carlo Monni) lo scettro ragoutante passa al cugino cinghiale che se la deve vedere, in terra senese, con l'omonima cinta immortalata a futura memoria nell'allegoria del Buon Governo dipinta da Ambrogio Lorenzetti. Sbirciando le cucine dell'umbro Gianfranco Vissani i pici si maritano meglio con il cinghialone. Se capitate a Roma in tempo di Pasqua chiedete senza il ragù d'abbacchio, nato per riutilizzare e valorizzare i ritagli d'agnello, che dà il meglio di sé con il fieno di Canepina, che non viene pescato con la forca dalla greppia, ma sono intriganti tagliolini da forchetta complice. Il rabdomante ragùgoloso, sbarcando in Sardegna, incrocia i malloreddus che vanno a braccetto con pecorino, vitello e pomodoro. Tutto qui? No. Perché la ricetta è tratta da un testo pubblicato nel 1854 da Francesco Vialardi, per anni capocuoco delle cucine di casa Savoia che, in un certo senso, darebbe la paternità isolana del ragù arrossito di pomodoro ben prima della maternità petroniana. Se siete fortunati potete incrociare il ragù con sa purpuzza, una carne di maiale macinata e speziata che lascia il segno. Approdati in terra trinacria il ragù è cosa seria, anzi più abbondante, considerato che il pomodoro incide con percentuali che, all'ombra della Garisenda, se le sognano. O' ragù a piede libero, considerato che è il re dello street food locale, ingrediente fondamentale in autentici cult golosi quali arancini o ravazzate (sorta di focaccine farcite). Su tutti la versione di Ciccio Sultano. I suoi arancini hanno una livrea rosso pomodoro che manco la Ferrari. Altro ingrediente identitario i piselli, che in Sicilia hanno storica ragion d'essere, usciti dalle modeste cucine rurali e nobilitati, a metà ottocento, ai fornelli aristocratici, con l'arrivo dei monsù, i cuochi transalpini che i piselli in patria li avevano conosciuti però tre secoli prima, esportati da Caterina dè Medici quando, nel 1533, andò in sposa a Enrico II portando seco una dote di ingredienti che ha dato una svolta epocale a molti capitoli della orgogliosa cucina d'Oltralpe. Tornando in terraferma ecco il ragù potentino, che in slang locale recita 'ndruppeche, ovvero da intoppo, inciampo. Tradotto per i non residenti. La forchetta golosa «inciampa» nella carne del ragù palestrato dove la fa da padrone il salame pezzente, ovvero l'ultima salsiccia del maiale, quella fatta con i tagli avanzati dal resto: gola, nervetti, fegato, milza, polmoni. Un salume che non viene consumato di suo, ma come insaporitore, assieme anche ad altre carni, vuoi di agnello, come di coniglio o pollame e aromatizzato con peperone secco in polvere. Storico ambasciatore di questa mission Umberto Quartana. Si può «inciampare» al piatto sia con gli strascinati, una variante delle orecchiette, come i ferretti, piccoli bucatini preparati arrotolando i pezzetti di pasta fresca intorno a uno spiedino di ferro. Altra tappa ragustosissima a Bari. Qui, un tempo, la litania del passaparola generazionale in cucina vedeva protagonista la carne di cavallo con le «brasciole», piccoli involtini arrotolati con pancetta e caciocavallo e lasciate cuocere per ore e ore nel pomodoro in una pentola di terracotta. Il sugo va in lambada golosa con le orecchiette mentre la carne viene servita poi nello stesso piatto perché deve assorbire tutte le virtù del sugo rimasto sul fondo. Orecchiette che meritano un piccolo cameo storico. Vedere per i vicoli di Bari vecchia le massaie artigiane che escono dalle loro case per elogiare i prodotti delle loro fatiche è un autentico spettacolo di cultura materiale. Di origini medioevali è una pasta molto spessa, la forma del disco incavata al centro mediante la pressione del pollice. Una forma che ne facilitava l'essicazione e quindi la conservazione per i periodi di magra. Imbarcate in grandi quantità nelle navi per il rancio dei marinai. Vi è poi la rilettura stellata di Angelo Sabatelli, in quel di Putignano, con il suo ragù +30. Trenta ore di cottura a bassa temperatura mantecandolo poi con il canestrato, un ovino a pasta dura che deve il suo nome per essere messo storicamente a stagionare in canestri di giunco pugliese, uno dei migliori prodotti dell'artigianato locale. Nel Molise, la seconda regione più piccola d'Italia, dopo la Valle d'Aosta, troviamo il ragù più ricco, con diverse tipologie di carne (vitello, agnello, maiale con i suoi svariati tagli, tra cui le cotenne). Vi è poi il ragù di galletto ripieno, una particolarità di Termoli, dove è l'attrazione della festa dell'Assunta, ma troviamo anche il ragù con solo fegato di maiale, identitario di Montecilfone, dove per tradizione la storica minoranza albanese lo propone con le droge, i fusilli locali. Risalendo lungo i sentieri della transumanza troviamo il ragù aquilano, con muscolo bovino, pancetta e salsicce piccanti che, in tempi non sospetti, le massaie confezionavano in barattoli ermetici per i loro uomini quale cibo di scorta quando, lungo i tratturi, non si trovava di che cuocere sulle braci di fine giornata. Rigaglie di pollo memoria di una società in cui non si buttava via niente, comprese collo, zampe e ali. Solo chi ha avuto la fortuna di provarle può capire. Una bella madeleine della memoria, aggiornata al terzo millennio, nelle Marche. La offre il bravo Mario Uliassi, a Senigallia, con le tagliatelle, ragù di rigaglie e pecorino di fossa. Il ragù della staffa lo troviamo a nord est, nella palladiana Vicenza la giovane emergente Elena Carta, a due passi dalla secolare basilica, vi stupirà con i suoi bigoli al ragù d'anatra. Pennuti spolpati a mano prima di una lunga cottura a bassa temperatura per quaranta ore o poco più. Nelle terre friulane c'è l'imbarazzo della scelta con ragù di nicchia che sanno di sogni golosi: camoscio, cervo, capriolo. Gli abbinamenti pastai i più svariati. Scendendo con i piedi a terra si vola di fantasia a Vencò, la Slovenia al di là della collina, con la brava Antonia Klugmann e i suoi taglioni all'aglio orsino e ragù bianco di coniglio.

Renato Mazzoncini, ad di A2a (Imagoeconomica)

L’ad Mazzoncini aggiorna il Piano Strategico 2035: investimenti per 23 miliardi, 16 per la transizione e 7 per l'economia circolare.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara (Ansa)

Bagarre alla Camera: l’opposizione attacca sull’educazione sessuale e il ministro sbotta: «Una balla». Appendino parla di «bavaglio». Approvato un emendamento bipartisan sugli accordi prima del sesso.

(IStock)

Il provvedimento è richiesto da molti genitori, che vogliono continuare a educare i propri figli e che così potranno scegliere liberamente. Pure le scuole avranno doveri.

(IStock)

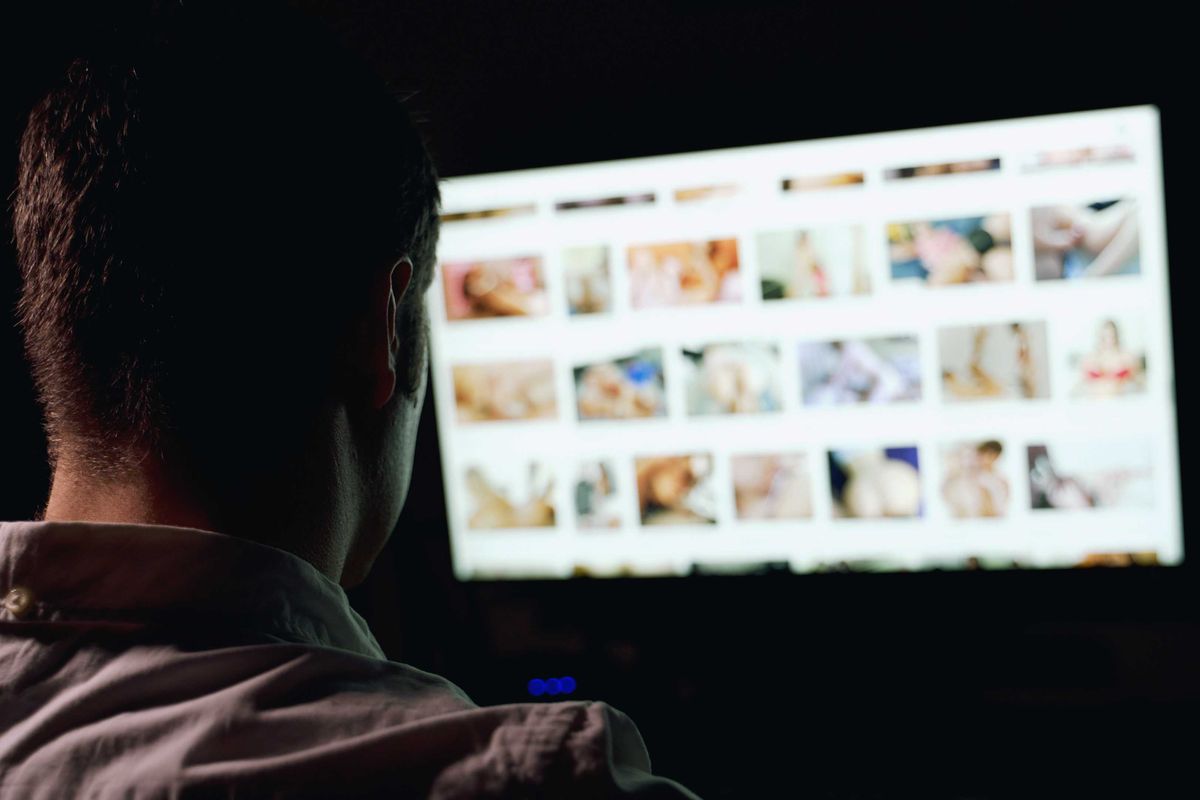

Ieri sarebbe dovuta scattare la norma per l’autenticazione digitale dei maggiorenni, ma molti portali hard non hanno rivisto le modalità d’accesso. Tutelare i giovani dal materiale a luci rosse va bene, ma non al prezzo di libertà e discrezione degli adulti.