Quando l'industria lombarda dominava cieli e strade

- L'industria motociclistica italiana derivò in molti casi da quella aeronautica. La riconversione postbellica e l'origine dei progettisti segnò il forte legame tra i due settori. Da Piaggio a Guzzi ad Aermacchi e Caproni.

- La storia di tre case motociclistiche lombarde oggi quasi dimenticate: Sertum, Rumi e Mi-Val, che nella loro breve esistenza interpretarono al meglio la qualità Made in Italy.

Lo speciale contiene due articoli.

C'è un profondo legame storico tra le aziende motociclistiche e quelle aeronautiche. Non soltanto per la provenienza dei suoi fondatori, come nel caso di Giorgio Parodi per la Moto Guzzi, ma soprattutto a causa delle limitazioni alla produzione di velivoli inflitte alle nazioni sconfitte dalle guerre. In Italia fu il caso di aziende come Aermacchi, che produrrà veicoli industriali e moto dal 1945 fino al 1972, di Fiat Aviazione, nata nel 1908 e che riprenderà il settore negli anni Cinquanta (per poi divenire Aeritalia e quindi Avio), e lo stesso accadde all'estero, in Germania con Bmw e Messerschmitt, e anche in Giappone con la conversione all'elettronica e alle produzioni per la mobilità di Mitsubishi (costruttore di caccia) e della Kawasaki (motori aeronautici e bombardieri).

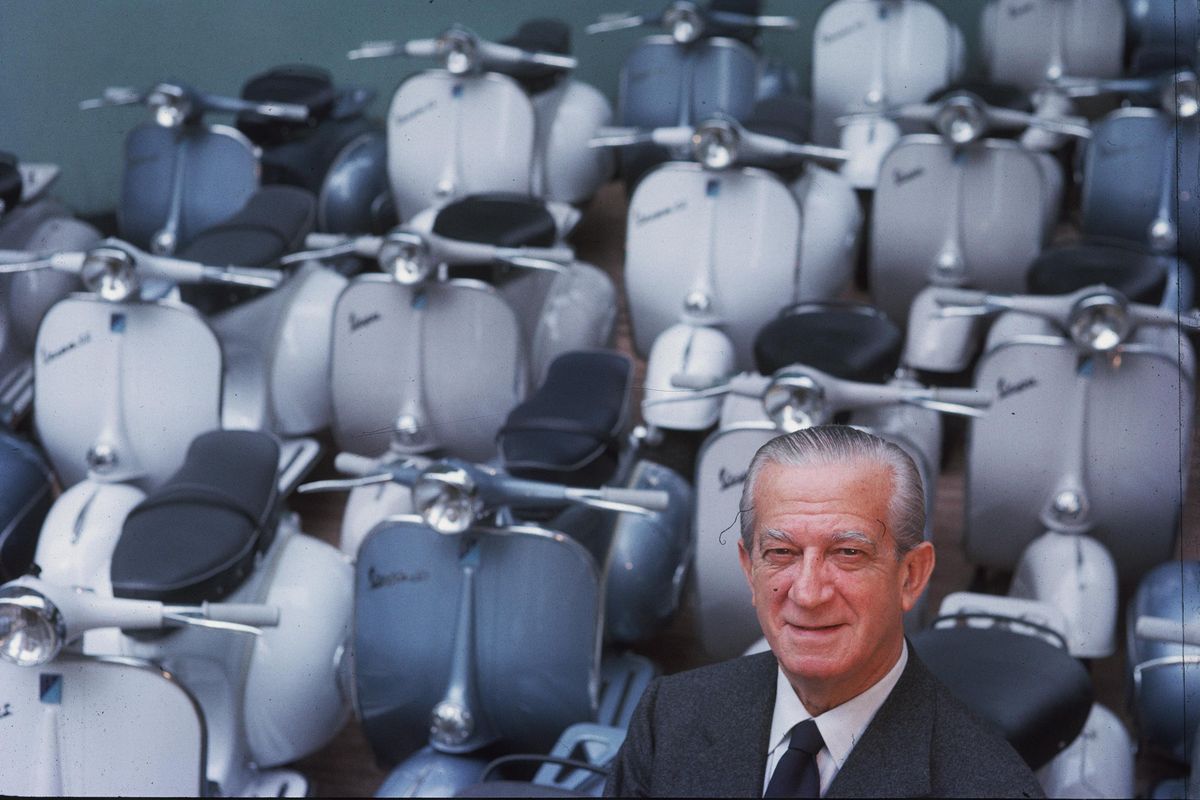

Il collegamento tra ali e ruote esiste da sempre, a cominciare dai fratelli Wright che furono costruttori di biciclette, il cui marchio esiste ancora oggi. Un legame che ha portato a invenzioni uniche ci ricorda la storia di Rinaldo Piaggio, che nel 1924 acquistò lo stabilimento della Costruzioni meccaniche nazionali (Cmn) di Pontedera, e nel 1926, quando fondò la Società Anonima Navigazione Aerea. Alla sua morte, nel 1938, il figlio Armando ereditò gli stabilimenti liguri di Finale Ligure e Sestri, mentre Enrico Piaggio quelli toscani di Pontedera e Pisa. Il primo, impegnato nella costruzione di bombardieri, riprenderà nel secondo dopoguerra a fare aeroplani, mentre Enrico produrrà la Vespa proprio grazie alla mente e all'esperienza aeronautica dell'ingegner Corradino d'Ascanio. In mezzo, l'era del colonialismo portò Piaggio a fare autocarri, teleferiche, serramenti, ma anche a creare la Omao (Officine meccaniche Africa orientale), con stabilimenti ad Addis Abeba e Gura, in Etiopia, proprio per le riparazioni e le costruzioni aeronautiche. E fu sempre a causa del divieto post bellico di realizzare aeroplani che Domenico Agusta, figlio del conte Giovanni, fondatore dell'azienda, nel 1945 decise di creare le officine Meccaniche Verghera, dando così vita al marchio MV Agusta. Nel secondo dopoguerra, primi anni Cinquanta, allentate le limitazioni industriali, nel capoluogo lombardo nacque l'Aviamilano Costruzione Aeronautiche, che con a capo l'ingegner Stelio Frati costruirà alcuni modelli di aeroplani da turismo e scuola – il più diffuso il P.19 Scricciolo dell'ingegner Preti – ma l'azienda divenne celebre soprattutto per lo F.8 Falco, unico aeromobile a vincere il premio Compasso d'oro nel 1960. La produzione del Falco passò quindi alla Aeromere (Aero-Caproni) di Trento, che produsse anche moto tra il 1946 e il 1964, come il celebre Capriolo, una monocilindrica di diverse cubature. Nel 1964 Aeromere fu acquisita da Laverda, che tentò fino al 1968 di rilanciare anche la produzione aeronautica con il Laverda Super Falco, del quale furono realizzati soltanto 20 esemplari.

La condivisione di tecnologie tra i due settori spazia da talune caratteristiche dei motori, come il rapporto peso-potenza e il raffreddamento ad aria, ai telai realizzati in elementi metallici tubolari e oggi spesso fatti in materiali compositi. Furono di derivazione motociclistica le ruote dei primi carrelli d'atterraggio, furono impiegati elastici per le sospensioni di entrambe le invenzioni e si utilizza spesso la medesima tecnologia per smorzare le vibrazioni dei motori. Infine, nel pilotaggio di aeroplani, specialmente se piccoli, e motociclette, servono equilibrio e lungimiranza, visione periferica e una buona coordinazione manuale. Insomma che ci si trovi seduti su una sella oppure su un seggiolino si ha molto in comune.

Le moto lombarde: tre storie d'eccellenza

Sertum, Milano

Il marchio Sertum, oggi pressoché dimenticato, fece una selle sue ultime sfuggenti apparizioni in uno dei capolavori più celebrati del maestro Federico Fellini. Ne «La strada» del 1954, un vecchio motocarro telonato fu la casa viaggiante del perfido saltimbanco Zampanò (Anthony Quinn) e della sua giovane assistente Gelsomina (Giulietta Masina). A guidare il duo nel viaggio attraverso un’Italia povera e contadina del dopoguerra, il motore 500cc di un Sertum motocarro del 1944. Quel motore era come il cuore di un nobile costruttore (purtroppo) decaduto. Prima della guerra, quel marchio nato a Milano sedeva accanto alle grandi Guzzi, Benelli, Gilera e Bianchi nella cosiddetta «pentarchia» dell’industria motociclistica italiana.

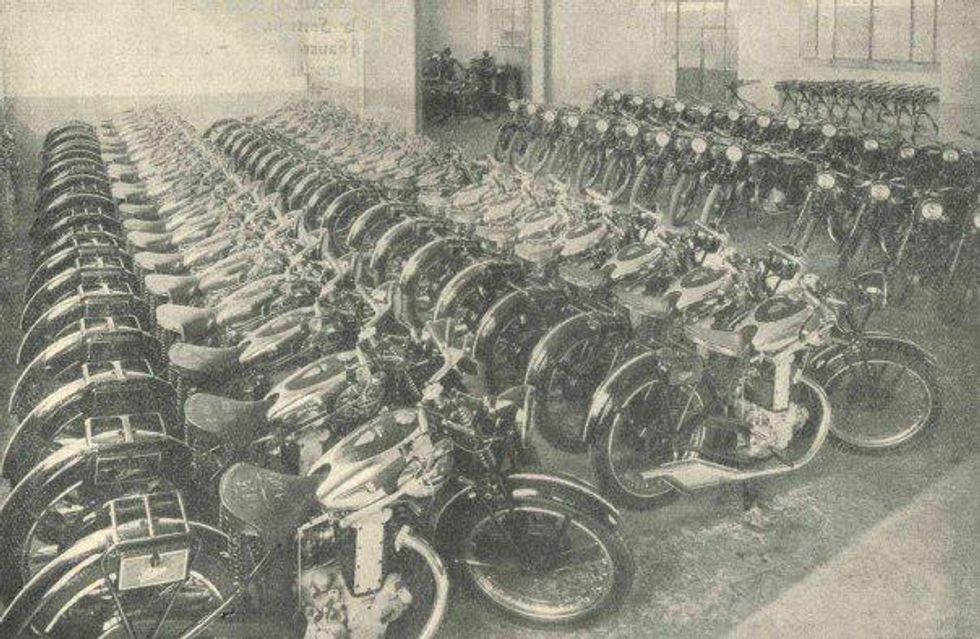

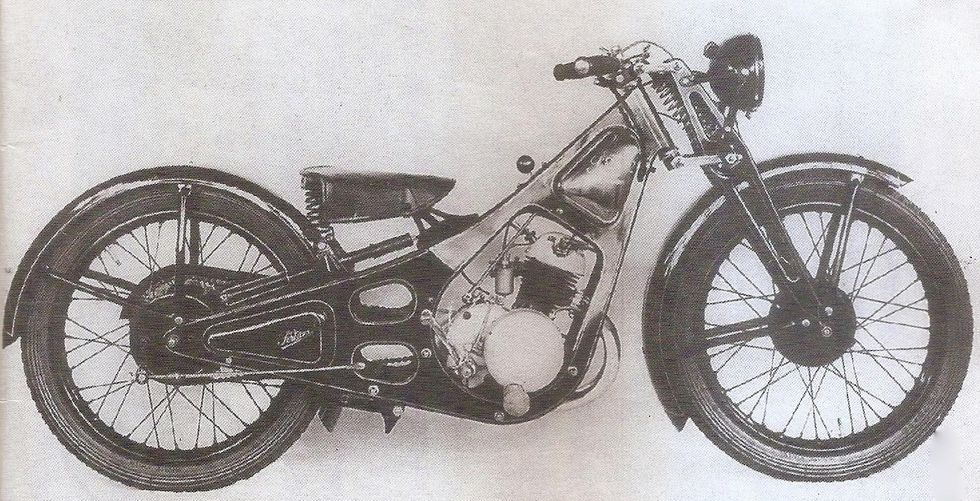

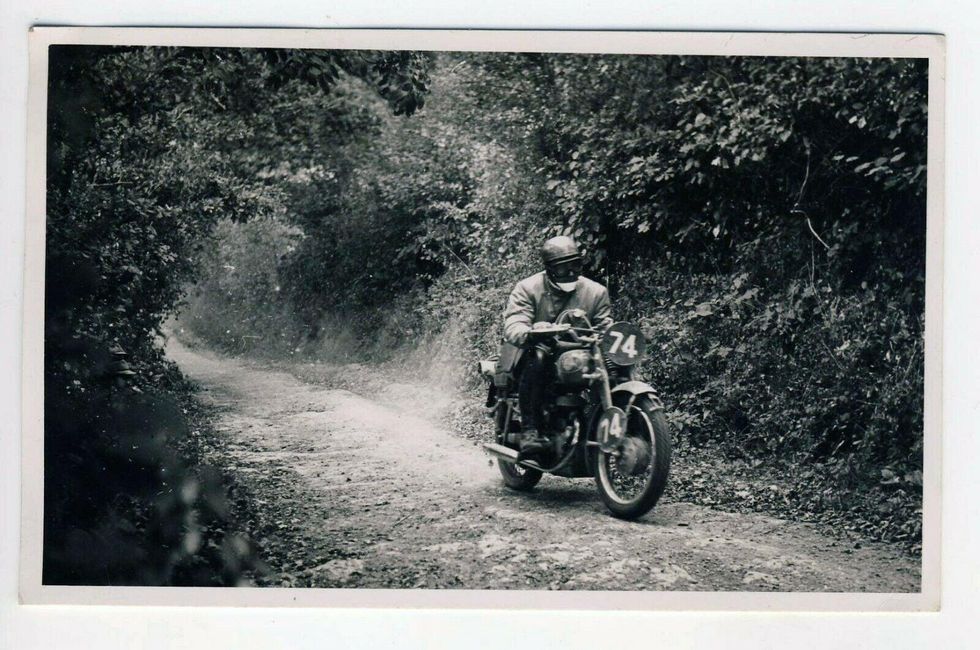

La storia della Sertum (in latino, ghirlanda) comincia in un’officina di viale Certosa a Milano nel lontano 1922, quando al numero 226 nacquero le Officine Meccaniche Fausto Alberti, inizialmente dedicate alla costruzione di componenti e motori per usi industriali e motonautica. Soltanto dieci anni dopo il marchio lombardo tentò l’avventura nel nascente mercato delle motociclette, ancora retaggio di una élite ben lontana dai numeri della motorizzazione di massa degli anni Cinquanta dominata dalla diffusione delle due ruote. Nonostante la sostanziale ristrettezza della domanda, Sertum fu in grado di anticipare i tempi, proponendo due cilindrate basse, caratterizzate dall’ottima qualità costruttiva e dall’economicità di esercizio, pensando alla sempre più popolare diffusione delle moto. Sono queste le caratteristiche dei primi due modelli usciti da viale Certosa, la 175 VL (valvole laterali) e la piccola Batua, con propulsore da soli 120cc. Entrambe caratterizzate dalla struttura a telaio rigido, la 175, dalla linea classica e filante era dotata di cambio a tre velocità con comando al serbatoio. Avveniristica sotto diversi aspetti era la piccola Batua, con il telaio aperto in lamiera stampata, due sole marce e un prezzo competitivo di 3.500 lire. Negli anni immediatamente successivi all’inizio della produzione motociclistica, la gamma Sertum si ampliò notevolmente, con i motori di cilindrata superiore. L’offerta del marchio milanese spaziava alla metà degli anni Trenta dalle 175 proposte in diversi allestimenti turistici o sportivi alle 250cc anch’esse a valvole laterali e presentate in seguito anche ammortizzate grazie al telaio elastico. In listino comparve anche l’ammiraglia, una bicilindrica da 500cc. che si affiancava alle coeve Guzzi e Gilera nel segmento delle mezzo litro. Gli anni Trenta segnarono anche l’inizio dell’avventura di Sertum nel mondo delle competizioni, in particolare nelle gare di regolarità che alla fine del decennio segnò per il marchio milanese una stagione di successi con ben sei ori alla Sei Giorni del 1939. Lo scoppio della guerra, come accadde a tutte le case motociclistiche italiane, significò la conversione della produzione esclusivamente a moto militari. Anche la Sertum fece la sua parte, presentando la MCM 500 dotata del già collaudato bicilindrico a valvole laterali. Dalla produzione civile a quella militare passò anche il motocarro, dotato del propulsore da mezzo litro a cui fu applicata una soluzione per il raffreddamento forzato tramite ventola dall’apertura regolabile.

Alla fine della guerra, l’azienda di Fausto Alberti riprese la produzione civile con la 500 militare adattata all’uso civile e una quarto di litro con la novità delle valvole in testa. La nuova distribuzione sarà poi adottata anche dall’ammiraglia BT-4 da 500cc. Nell’immediato dopoguerra la Sertum partecipò nuovamente alle competizioni riportando il marchio più volte sul podio in Italia e all’estero. Le difficoltà per la casa milanese iniziarono alla fine del decennio, quando la ripresa industriale creò una concorrenza sempre più forte, orientata ai prodotti della prima motorizzazione dove la richiesta riguardava scooter e motoleggere, settore da subito dominato dai colossi Piaggio e Innocenti. La Sertum cercò un posto nel nuovo mercato con il lancio di una 125cc a due tempi, ma un buco finanziario dovuto all’evoluzione della situazione politica in Argentina, dove la casa milanese aveva esportato senza ricevere il pagamento dell’ordine, decretò il declino definitivo. Il dissesto fu così grave da non permettere la messa in produzione della motoleggera. Il 28 febbraio 1952 il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento delle Officine Meccaniche Fausto Alberti, ad esattamente trent’anni dalla fondazione e venti dall’inizio dell’avventura motociclistica. Oggi la memoria del marchio Sertum è conservata dal Registro storico Moto Sertum, con una pagina Facebook dedicata al collezionismo e alla conservazione di questa nobile due ruote meneghina.

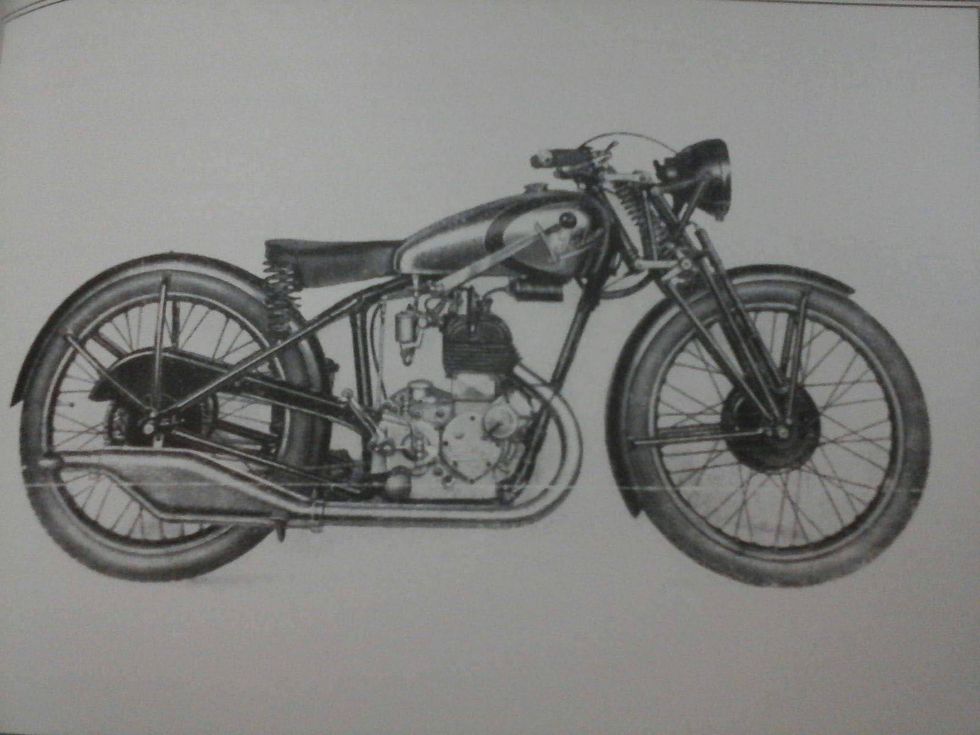

Moto Rumi, Bergamo

Nell’anno 1906 Achille Rumi fondava a Bergamo una fonderia di metalli specializzata nella lavorazione del bronzo per la nautica come eliche e ancore, ma anche parti per siluri che durante la Grande Guerra furono commissionati in gran numero dal Regio Esercito. La produzione nelle officine di Bergamo proseguì nel settore della fonderia industriale, affiancando ai componenti per la nautica la produzione di telai tessili e macchinari per l’industria che rappresentava un’eccellenza del distretto industriale orobico. Allo scoppio della guerra, i dipendenti della Rumi avevano raggiunto il migliaio. In azienda, tra le due guerre, era entrato anche Donnino Rumi, figlio di Achille. Personalità eccentrica e poliedrica, aveva una passione sfrenata per l’arte, che lo spinse a frequentare la prestigiosa Accademia Carrara di Bergamo dove imparò i segreti e le tecniche della pittura e della scultura. Il giovane artista divideva così le sue giornate tra il lavoro nell’azienda paterna e l’atelier. Quando alla fine del 1943 i Tedeschi occuparono la fabbrica bergamasca, Donnino si diede alla macchia e si unì ai partigiani. Arrestato, passò un periodo nel carcere bergamasco di Sant’Agata dove fu liberato alla fine del conflitto. I primi anni del dopoguerra, durissimi, furono dedicati alla ripresa della produzione dopo il saccheggio dell’azienda. L’idea delle due ruote arrivò nel 1948 dopo l’incontro di Rumi con l’imprenditore lecchese Pietro Vassena, geniale inventore per estro simile a Donnino. Vassena aveva progettato un propulsore da 125cc. bicilindrico a due tempi che andò ad equipaggiare la prima motoleggera Rumi, costruita in collaborazione con la Amica, una officina semi artigianale che commerciava biciclette con motore ausiliario. La piccola due ruote fece la sua comparsa al Salone del ciclo e motociclo di Milano del 1948, per non avere poi seguito produttivo. Rumi invece credette nel progetto e nella validità del motore di Vassena, decidendo così di continuare da solo la produzione motociclistica nella fabbrica di Bergamo. Nel 1950 alla Fiera campionaria di Milano fu presentata la prima 125 marchiata Rumi, la «Turismo», le cui linee erano la sintesi della passione di Donnino per l’arte. La caratteristica che saltava immediatamente all’occhio era la posizione della sella, incernierata al serbatoio che regalava alla motoleggera di Bergamo una linea essenziale e filante. L’anno successivo fu presentato lo «Sport», il modello di grande successo basato sulla precedente «Turismo» e iniziò l’avventura nel mondo degli scooter con lo «Scoiattolo», concorrente diretto del Guzzi «Galletto» ma con una linea assolutamente futuristica, che rivelava somiglianze con gli scooter contemporanei, Nel 1954 la gamma si ampliò con uno dei capolavori del marchio bergamasco: lo scooter «Formichino», che Donnino Rumi letteralmente «scolpì» dal pieno attorno al motore 125cc ormai simbolo della casa.Quello che colpiva l’occhio era la carrozzeria, con il faro anteriore completamente carenato, una caratteristica che ricorrerà anche nel modello più sportivo di casa Rumi, il «Gobbetto», con il serbatoio che inglobava la placca del numero di gara anteriore. Il «Formichino», dotato di un cambio a 4 marce, aveva prestazioni di tutto rispetto per un prezzo abbastanza contenuto. Fu uno dei modelli più venduti di casa Rumi, affiancato verso la fine della produzione da una versione con il propulsore da 150cc. Da ricordare anche le Rumi da regolarità, nate a poca distanza da uno dei templi della specialità, le valli bergamasche. Questa volta il consueto 125cc fu montato su un telaio rinforzato che nella prima serie presentava ancora ammortizzatori classici. La seconda serie, denominata «Sei Giorni» fu precursore delle moderne moto da fuoristrada. Le due coppie di ammortizzatori divennero idraulici e le forcelle idrotelescopiche, con lunga escursione e le ruote tassellate. Il motore era inclinato verso l’alto per aumentare la luce da terra. Nel catalogo della Rumi apparvero anche una «Granturismo» con cilindrata aumentata a 200cc. e una 125cc dotata di doppio carburatore, chiamata per questo «bicarburatore». La produzione della casa bergamasca vide il suo apice nel 1955, con un organico di 1.500 dipendenti e oltre 20.000 moto prodotte, di cui una buona percentuale destinate all’estero. E proprio da un paese straniero, l’Argentina, dove le gravi turbolenze politiche del post-peronismo vanificarono, come avvenuto pochi anni prima per Sertum, i pagamenti di importanti commesse. Il trionfo delle quattro ruote protagoniste della motorizzazione di massa italiana fecero il resto, portando la Rumi alla chiusura della produzione motociclistica nell’anno 1960. L’azienda non abbandonò del tutto i motori: negli anni successivi, i propulsori 125cc. furono utilizzati per equipaggiare i go-kart, mezzi che vivevano negli anni Sessanta la loro età dell’oro. Donnino Rumi morì a Bergamo nel 1980. Oggi una pagina internet ufficiale conserva la memoria della Rumi.

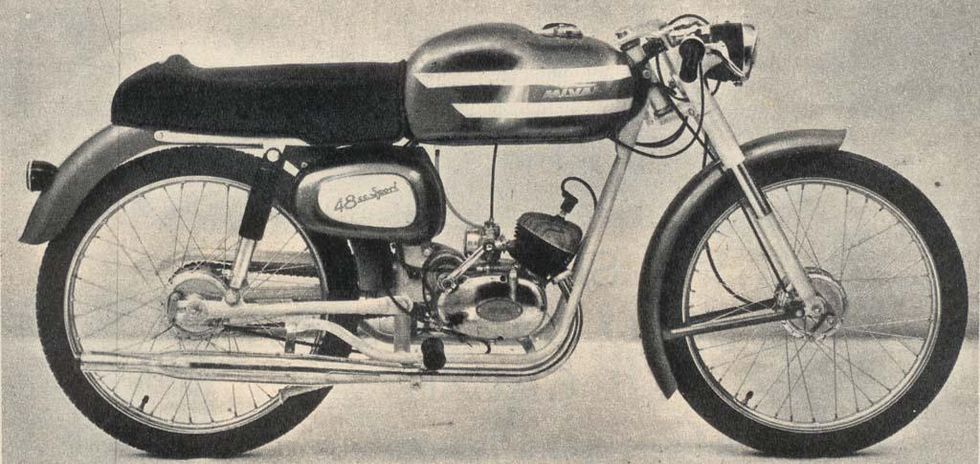

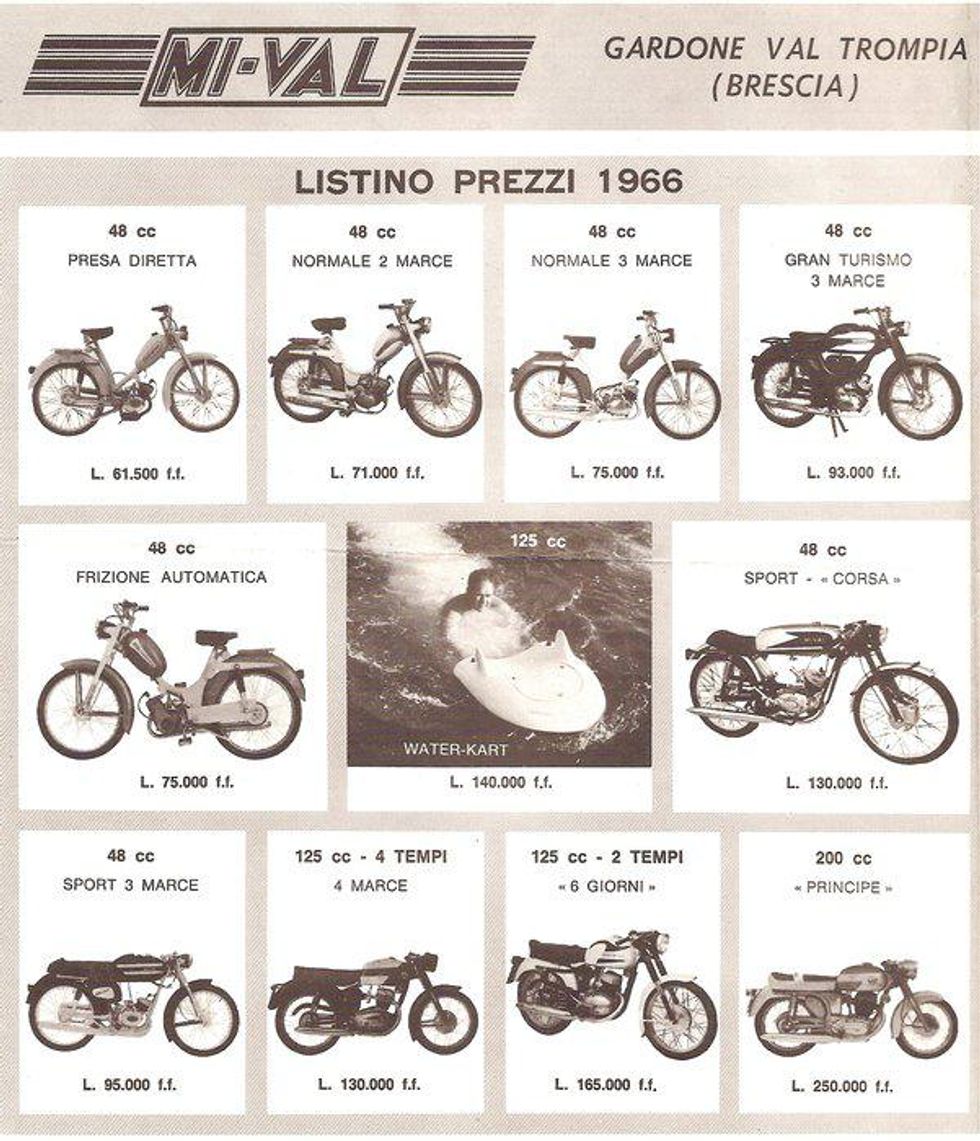

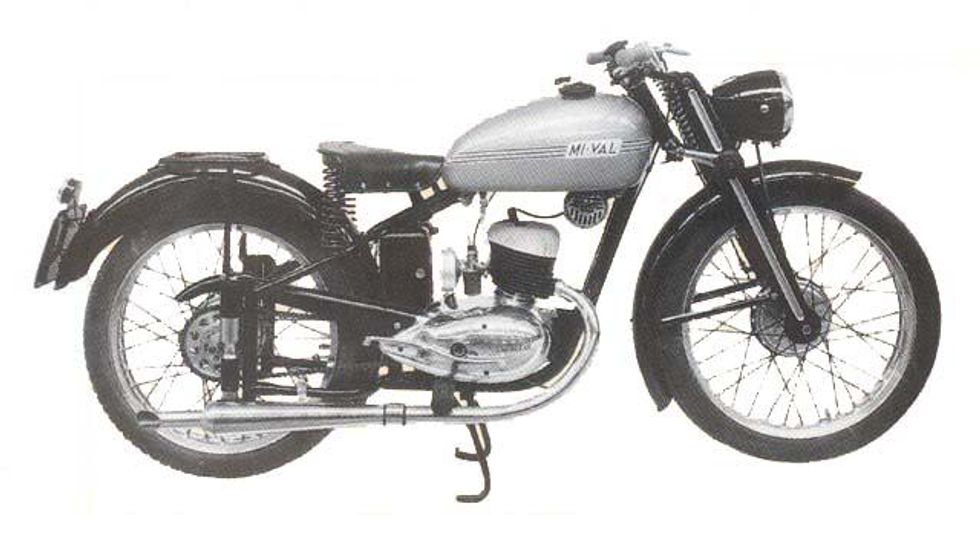

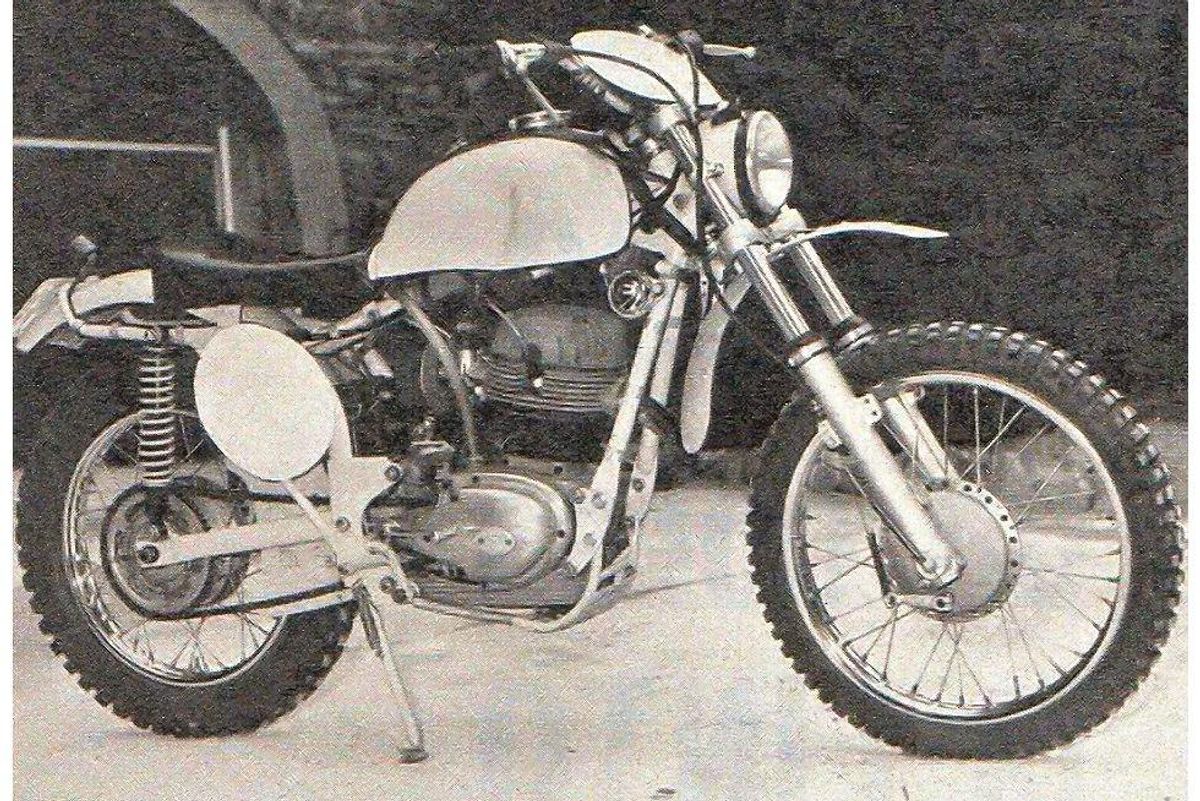

Mi-Val, Gardone Val Trompia (Brescia)

Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, è da secoli patria delle lavorazioni metalliche. Durante i mesi della Repubblica Sociale un’importante officina meccanica di Bologna trasferì nella cittadina delle prealpi la produzione per sfuggire all’avanzata alleata e ai bombardamenti, che la colpiranno il 25 settembre 1943. Si trattava delle Officine Minganti il cui direttore, l’ingegnere Ettore Minganti, era un esponente di spicco del fascismo bolognese. Nella nuova sede in Val trompia le officine proseguirono la produzione di utensili per la grande industria, in particolare trapani e torni. Alla fine della guerra il Cln bolognese spinse perché la fabbrica riaprisse i battenti a Bologna, richiesta che fu soddisfatta ma soltanto dai parenti di Ettore. Quest’ultimo, temendo feroci ritorsioni per il suo passato, rimase nel bresciano e nel 1950 decise di far parte della corsa alla prima motorizzazione popolare italiana fondando la Mi-Val, acronimo di Minganti Val Trompia. Alla nuova avventura industriale presero parte anche Giuseppe Beretta (allora patron della storica fabbrica di armi), il costruttore motociclistico pesarese Giuseppe Benelli e Guglielmo Castelbarco. Sin dall’inizio, la Mi-Val ebbe come obiettivo industriale quello della realizzazione di motoleggere, come richiesto dal nascente mercato del dopoguerra, che avessero caratteristiche di solidità e semplicità nella manutenzione. Il modello fu una moto tedesca, la DKW 125, che fu praticamente replicata dall’azienda Valtrompina con la MI-Val «125-T», uno dei modelli di maggior successo, poi adattato alle gare di regolarità. Gli anni Cinquanta segnarono la massima espansione per la Mi-Val, che alla prima quarto di litro due tempi affiancò le cilindrate 175 e 200cc. Particolarissima fu la costruzione su licenza dell’azienda ex-aeronautica tedesca Messerschmitt di una microvettura a tre ruote con i posti in tandem e motore motociclistico. Caratteristica era la cabina, direttamente derivata da quella dei caccia della Luftwaffe. La diffusione delle utilitarie pressoché contemporanea, ne stroncò la carriera commerciale. Alla morte di Ettore Minganti la crisi per le motociclette si profilava all’orizzonte. Rilevata dalla Beretta, la Mi-Val si gettò nell’arena dei ciclomotori con propulsori e parti realizzate da terzi (Franco Morini, Minarelli) realizzando una serie di 50cc. stradali che tuttavia non riuscirono a far sopravvivere la produzione, che cessò definitivamente nel 1968. La fabbrica di Gardone, dopo aver mutato il nome in Metalmeccanica Italiana Val Trompia proseguì la produzione macchinari e utensili industriali, realizzando negli anni alcuni prodotti all’avanguardia. Così come le moto erano state le prime ad avere la quinta marcia, la Mi-Val costruì e commercializzò in Canada il «Delfino», un acquascooter mosso da un motore a due tempi che accompagnava il nuotatore o il sub alla velocità straordinaria di 25 km/h sul pelo dell’acqua. Il problema era il propulsore alimentato a miscela d’olio al 10%, che risultava in residui altamente inquinanti. Un’altro oggetto avanti con i tempi concepito dalla Mi-Val fu il Cinebox, un juke box con schermo catodico che riproduceva i video delle canzoni delle classifiche anni Sessanta. Concepito quando la tecnologia audiovisiva non era abbastanza sviluppata, il Cinebox fu ritirato dalla produzione per la tendenza dell’apparecchio a surriscaldare eccessivamente.