Un libro collettaneo di qualche anno fa passa al vaglio tutti gli stereotipi della nostra storia: dal «saccheggio del Sud» alla «resistenza tradita».

I tedeschi pignoli e inflessibili, i francesi colti ma snob, gli spagnoli simpatici e indolenti. E gli italiani? Di stereotipi sul nostro popolo ce ne sono a bizzeffe, alcuni simpatici (mangiamo e viviamo bene, gesticoliamo un sacco, siamo passionali) e altri meno (siamo disonesti, inaffidabili, incoerenti, dall’etica sin troppo flessibile). I luoghi comuni, tuttavia, non sono solo materiale da barzelletta. Quando si radicano in convinzioni forti, attraversano le ere, condizionano l’atteggiamento degli altri e di noi stessi, si autoavverano come profezie dotate di vita propria, gli stereotipi entrano a far parte a pieno titolo dell’inconscio collettivo di un popolo.

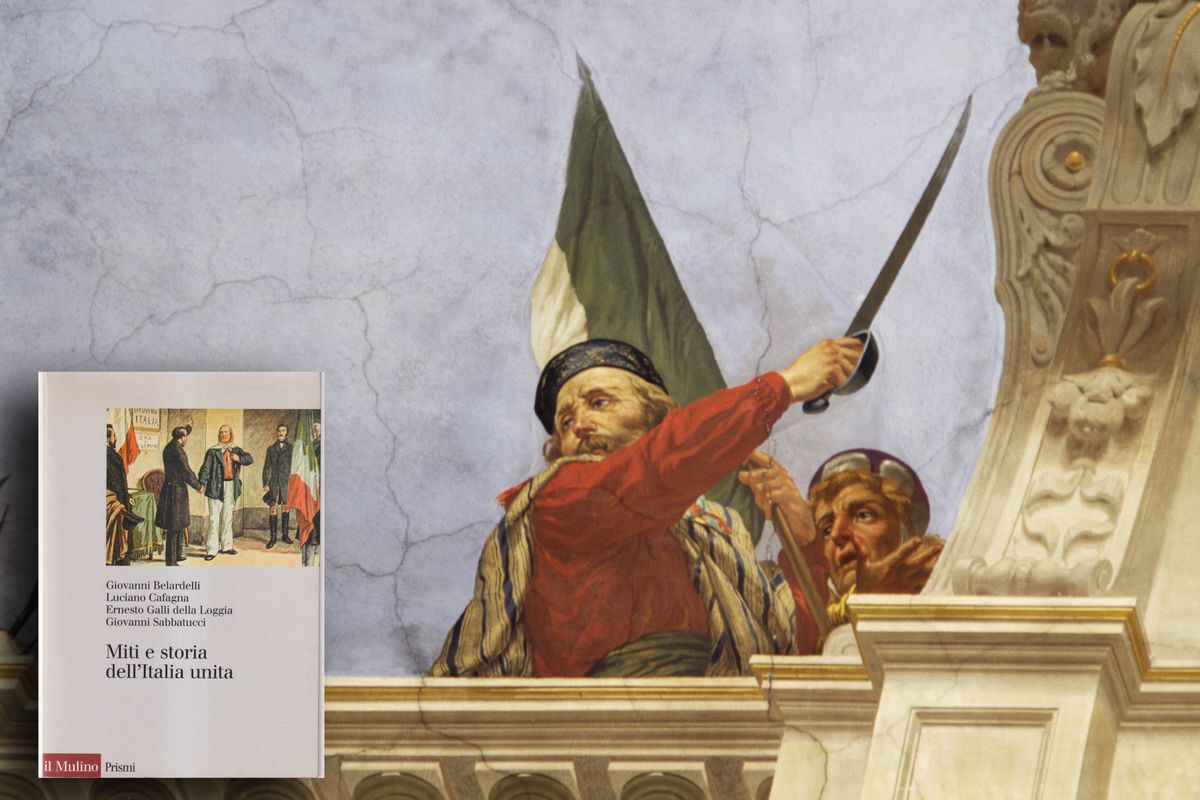

Ai luoghi comuni che hanno attraversato la storia d’Italia è dedicato un libretto uscito diversi anni fa: si intitola Miti e storia dell’Italia unita, curato da Giovanni Belardelli, Luciano Cafagna, Ernesto Galli della Loggia e Giovanni Sabbatucci. Strutturato in 27 capitoli dedicati ognuno a una «idea ricevuta», come dicono i francesi, sulla storia italiana, il saggio spazia dal Risorgimento ai giorni nostri. Troviamo quindi capitoli dedicati alla mancata rivoluziona agraria dopo l’unità, al «saccheggio del Sud» da parte dei Savoia, alla proverbiale codardia italiana, alla «vittoria mutilata», alla «Resistenza tradita» e così via, fino ai presunti misteri del caso Moro.

Non si tratta di semplici bufale basate sul nulla, spesso ci sono delle basi reali, come del resto accade in tutti gli stereotipi. Ma si tratta comunque di discorsi che vanno messi alla prova dei fatti. Prendiamo per esempio il caso del saccheggio del Sud, ovvero del mito di un Meridione borbonico florido, ridotto scientemente alla povertà dai Savoia, in favore di un Nord che avrebbe sviluppato la propria realtà industriale sulle spalle del Sud espropriato. Ora, scrive Cafagna, «questo quadro, variamente presente in molti scritti meridionalistici - da Nitti a Fortunato, da Colajanni a Salvemini - non è ovviamente privo di alcuni fondamenti fattuali, ma costituisce - nel suo insieme - una esasperata costruzione polemica, che vuole “provare troppo”. Vuole provare cioè, o come minimo vuole sottintendere, una sorta di volontà di colonizzazione da parte del capitalismo del Nord e la piena funzionalità che mercato e risorse del Mezzogiorno avrebbero avuto nello sviluppo del capitalismo industriale del Nord. Ciò non corrisponde alla realtà della dinamica storica del rapporto fra le due grandi aree del Paese, né alla logica sia dello sviluppo settentrionale sia della relativa arretratezza meridionale».

Galli della Loggia, invece, si occupa del mito della «Resistenza tradita», ovvero dell’idea – prima fatta propria dal Pci contro la Dc, poi dal movimento studentesco contro lo stesso Pci – che nel passaggio dal regime fascista alla democrazia non si fosse «andati fino in fondo», lasciando intatti non solo molti degli uomini del fascismo, ma anche molte delle strutture politiche ed economiche di esso. Si dipingeva così il ritratto di una resistenza unitaria, tutta volta alla palingenesi sociale (visione assolutamente lontana dalla realtà) e poi si aggiungeva l’atto d’accusa contro quelle forze politiche che non avevano voluto dare attuazione a tali aspirazioni. L’idea, insomma, era che non ci fosse antifascismo reale senza comunismo. E che tutto quello che era lontano dal comunismo fosse anche un tradimento dell’antifascismo stesso. Ovviamente le basi storiche di questo discorso polemico sono del tutto friabili. Ed è paradossale che, come abbiamo detto e come Galli della Loggia sottolinea, il Pci sia stato a lungo propalatore di questo mito, per poi divenirne vittima, quando una nuova generazione di militanti di sinistra cominciò ad accusare il partito di connivenza col potere e di tradimento della causa antifascista.

Di queste frasi fatte e temi ricorrenti la storia d’Italia è piena. E forse lo è anche la storia degli altri Paesi. Ma certamente l’Italia sembra avere un rapporto con la propria identità più tormentato, sempre in bilico tra masochismo storico, vittimismo passivo aggressivo e complesso dell’incompiutezza. E se i luoghi comuni attraversano il cammino di qualsiasi soggetto collettivo, l’Italia è forse l’unica nazione in cui essi abitino stabilmente nel cuore dell’autocoscienza comunitaria.