2024-12-26

Massimo Sestini: foto in mostra al Museo di Santa Giulia

True

Sarzana (SP), paracadutisti del Gruppo Operativo Incursori del COMSUBIN della Marina Militare si lanciano dall'elicottero © Massimo Sestini

Dalla strage di Capaci al naufragio della Costa Concordia, passando per i funerali di Giovanni Paolo II e il terremoto dell’Aquila, in mostra al Museo di Santa Giulia di Brescia (sino al 2 marzo 2025) una straordinaria selezione di immagini aeree e in grande formato del noto fotografo toscano Massimo Sestini, fra le voci più autorevoli del panorama fotografico italiano. E non solo.Toscano di Prato, classe 1963, curioso, empatico, entusiasta, spericolato , personalità prorompente e simpatia da vendere, Massimo Sestini è uno di quei fotografi che non hanno bisogno di presentazioni. Una passione per la fotografia iniziata nell’adolescenza e sfociata in una vera e propria professione qualche anno dopo, con i primi, noti scoop di metà anni Ottanta: unico ad immortalare il primo bikini di Lady D nel 1991, sue sono le immagini di Carlo d’Inghilterra intento a dipingere un acquarello a Recanati e di Licio Gelli a Ginevra, mentre viene portato in carcere. Nel 1984, un suo scatto dell'attentato al Rapido 904 conquista la copertina del celebre settimanale tedesco Stern, mentre nel 1992 le sue foto dall’alto della strage di Capaci e dell’uccisione di Paolo Borsellino fanno il giro del mondo. E della fotografia dall’alto, di cui Sestini ne ha riconosciuto la potenza e il potere intrinseco ancor prima dell’avvento dei droni, il fotografo toscano ne ha fatto «il suo cavallo di battaglia», diventando uno dei maestri assoluti della fotografia aerea e acrobatica, firmando quegli scatti unici e inimitabili che lo hanno reso famoso in tutto il mondo: uno su tutti, l’iconica Mare Nostrum (il celebre barcone stipato di migranti immortalato dall'alto), vincitrice del World Press Photo Award 2015 nella categoria General News e immagine guida della mostra «Massimo Sestini. Zenit della fotografia», la bellissima monografica curata da curata da Angelo Bucarelli e allestita nelle sale del Museo di Santa Giulia di Brescia (con un ulteriore sviluppo negli spazi della cantina storica di Freccianera Fratelli Berlucchi, a Borgonato di Franciacorta).La Mostra: il percorso espositivo e Mare NostrumAtto conclusivo dell’edizione 2024 del Brescia Photo Festival 2024, l’esposizione bresciana presenta una selezione di 53 immagini - allestite a dittici, trittici e polittici - degli episodi più significativi che hanno segnato la storia del nostro Paese, immortalati da Sestini in oltre 30 anni di carriera. Diviso in varie sezioni (Storie, Icone, Patrimonio, Sicurezza), fra le immagini più significative del percorso espositivo vi sono gli scatti realizzati a Capaci, poche ore dopo l’attentato al giudice Giovanni Falcone (quando, a bordo di un piccolo aereo da turismo, a cui aveva smontato il portellone laterale per potersi sporgere, Massimo Sestini riprese tutta la drammaticità che si respirava in quel momento); le fotografie di alcune competizioni sportive italiane tra le più conosciute al mondo, come il Palio di Siena, la Barcolana a Trieste o la gara ciclistica Strade bianche in Toscana; le immagini dell’Amerigo Vespucci (considerata « la nave più bella del mondo») e quelle che riprendono, da sopra e da sotto, la superficie del mare e i sommozzatori del nucleo SDAI della Marina Militare Italiana di Napoli nell’attività di monitoraggio dei mosaici del III secolo a.C. nel Parco archeologico Sommerso di Baia. Fra le foto più belle, anche due opere inedite dedicate a Brescia, che rendono omaggio ai simboli della città lombarda: la 1000 Miglia, la manifestazione automobilistica di auto storiche più importante al mondo, che da sempre inizia e conclude a Brescia, e il sito archeologico di Brescia romana, tra i più significativi e meglio conservati d’Italia. A chiudere la mostra «Fotografo Inquieto», un curioso e ironico autoritratto del fotografo toscano.Un capitolo a parte merita poi il già citato (e famosissimo) scatto del 2014 Mare Nostrum, immagine che fissa per sempre il momento del salvataggio di un barcone pieno all'inverosimile di migranti da parte della Marina Militare Italiana: uno scatto perfetto, realizzata dall’alto di un elicottero e cercato per due anni, che coglie i volti di tutte le persone stipate sulla barca nel momento esatto in cui scorgono l’arrivo dei soccorsi, e che documenta allo stesso tempo la condizione in cui le persone erano costrette a viaggiare in quella drammatica attraversata. Uno scatto forte e potente, simbolo universale dei « viaggiatori della speranza », che dalle coste africane cercano di raggiungere l’Europa.«La mostra Massimo Sestini. Zenit della fotografia è un magnifico viaggio attraverso un mondo di immagini sorprendenti… Una mostra che, ne sono certa, saprà colpire e affascinare tutti, non soltanto gli amanti della fotografia, perché utilizza un linguaggio immediato e di grande impatto. Ancora una volta Brescia si rivela capace di organizzare e gestire iniziative culturali di grande portata, dimostrandosi all’altezza della sua vocazione di città d’arte». Laura Castelletti, Sindaca di Brescia.

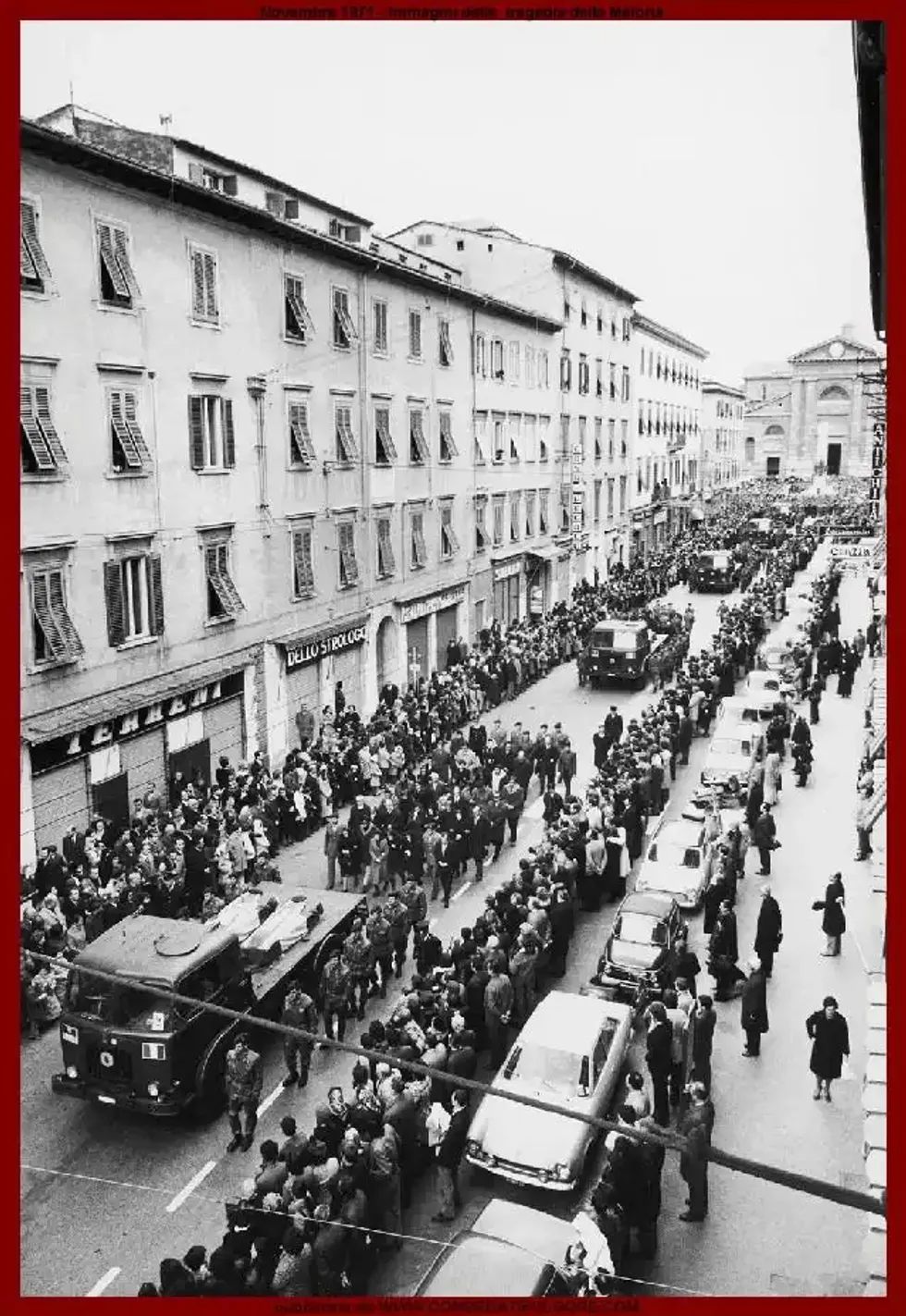

La deposizione in mare della corona nell'esatto luogo della tragedia del 9 novembre 1971 (Esercito Italiano)

Quarantasei giovani parà della «Folgore» inghiottiti dalle acque del mar Tirreno. E con loro sei aviatori della Royal Air Force, altrettanto giovani. La sciagura aerea del 9 novembre 1971 fece così impressione che il Corriere della Sera uscì il giorno successivo con un corsivo di Dino Buzzati. Il grande giornalista e scrittore vergò alcune frasi di estrema efficacia, sconvolto da quello che fino ad oggi risulta essere il più grave incidente aereo per le Forze Armate italiane. Alle sue parole incisive e commosse lasciamo l’introduzione alla storia di una catastrofe di oltre mezzo secolo fa.

(…) Forse perché la Patria è passata di moda, anzi dà quasi fastidio a sentirla nominare e si scrive con la iniziale minuscola? E così dà fastidio la difesa della medesima Patria e tutto ciò che vi appartiene, compresi i ragazzi che indossano l’uniforme militare? (…). Buzzati lamentava la scarsa commozione degli Italiani nei confronti della morte di giovani paracadutisti, paragonandola all’eco che ebbe una tragedia del 1947 avvenuta ad Albenga in cui 43 bambini di una colonia erano morti annegati. Forti le sue parole a chiusura del pezzo: (…) Ora se ne vanno, con i sei compagni stranieri. Guardateli, se ci riuscite. Personalmente mi fanno ancora più pietà dei leggendari piccoli di Albenga. Non si disperano, non singhiozzano, non maledicono. Spalla a spalla si allontanano. Diritti, pallidi sì ma senza un tremito, a testa alta, con quel passo lieve e fermissimo che nei tempi antichi si diceva appartenesse agli eroi e che oggi sembra completamente dimenticato (…)

Non li hanno dimenticati, a oltre mezzo secolo di distanza, gli uomini della Folgore di oggi, che hanno commemorato i caduti di quella che è nota come la «tragedia della Meloria» con una cerimonia che ha coinvolto, oltre alle autorità, anche i parenti delle vittime.

La commemorazione si è conclusa con la deposizione di una corona in mare, nel punto esatto del tragico impatto, effettuata a bordo di un battello in segno di eterno ricordo e di continuità tra passato e presente.

Nelle prime ore del 9 novembre 1971, i parà del 187° Reggimento Folgore si imbarcarono sui Lockheed C-130 della Raf per partecipare ad una missione di addestramento Nato, dove avrebbero dovuto effettuare un «lancio tattico» sulla Sardegna. La tragedia si consumò poco dopo il decollo dall’aeroporto militare di Pisa-San Giusto, da dove in sequenza si stavano alzando 10 velivoli denominati convenzionalmente «Gesso». Fu uno di essi, «Gesso 5» a lanciare l’allarme dopo avere visto una fiammata sulla superficie del mare. L’aereo che lo precedeva, «Gesso 4» non rispose alla chiamata radio poiché istanti prima aveva impattato sulle acque a poca distanza dalle Secche della Meloria, circa 6 km a Nordovest di Livorno. Le operazioni di recupero dei corpi furono difficili e lunghissime, durante le quali vi fu un’altra vittima, un esperto sabotatore subacqueo del «Col Moschin», deceduto durante le operazioni. Le cause della sciagura non furono mai esattamente definite, anche se le indagini furono molto approfondite e una nave pontone di recupero rimase sul posto fino al febbraio del 1972. Si ipotizzò che l’aereo avesse colpito con la coda la superficie del mare per un errore di quota che, per le caratteristiche dell’esercitazione, doveva rimanere inizialmente molto bassa.

Continua a leggereRiduci