«Il mondo moderno è bene chiamarlo il mondo fascista». La citazione di Robert Brasillach che Claudio Siniscalchi pone in esergo al suo ultimo saggio storico (Un rivoluzionario decadente. Vita maledetta di Lucien Rebatet, Oaks) basta da sola a confutare due vulgate: quella progressista, secondo cui il fascismo fu la pura e semplice riemersione di una barbarie oscura catapultata chissà come nella modernità, con la quale essa non aveva nulla a che fare; e, dall’altro lato, quella reazionaria che ha guardato con simpatia al fascismo proprio per questa stessa ragione, ovvero perché presuntamente antimoderno. La storiografia più attenta ha già da tempo smentito questa doppia e speculare interpretazione: prima ci si fa i conti, prima si riusciranno a evitare certi equivoci che si trascinano fin nella lettura del tempo presente.

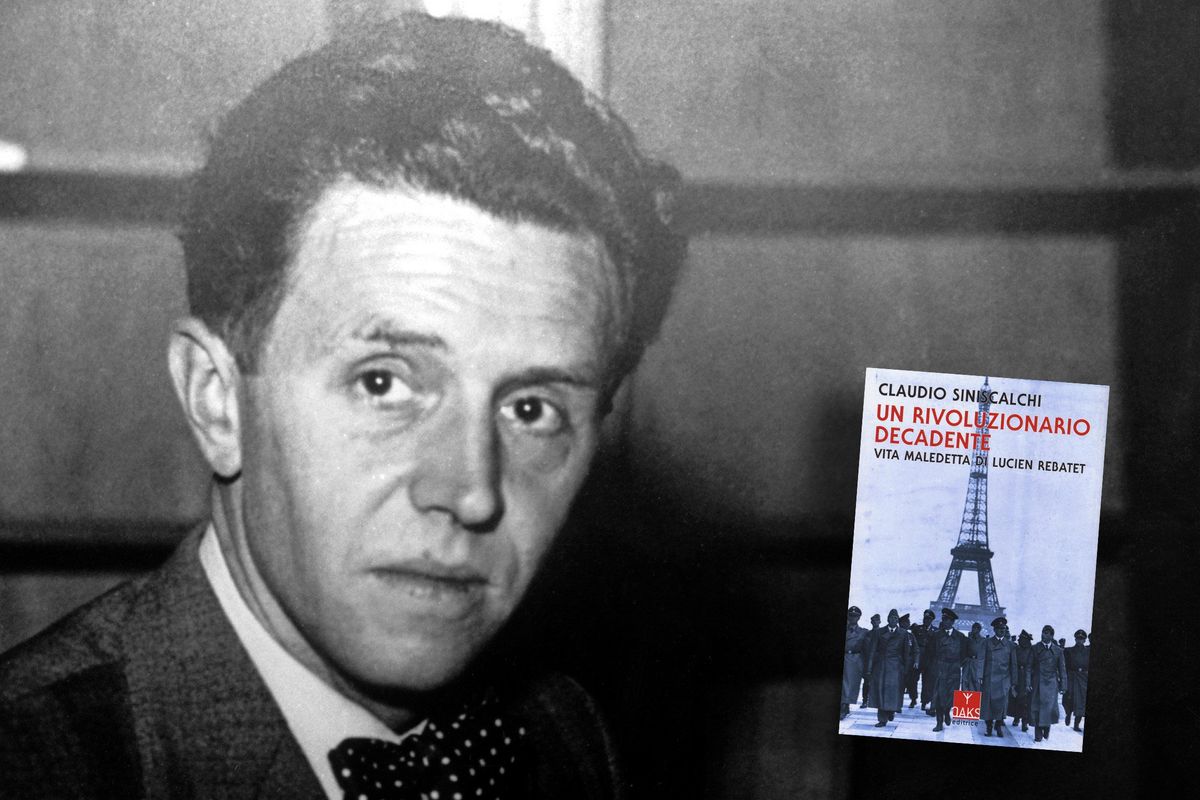

A Brasillach, Siniscalchi ha dedicato uno dei suoi ultimi lavori (Senza romanticismo. Robert Brasillach, il cinema e la fine della Francia, Bietti). Dell’autore de I sette colori, Lucien Rebatet è un po’ lo scrittore gemello. Entrambi crescono alla scuola dell’Action française, entrambi sono appassionati di cinema, entrambi ripongono tutte le loro speranze nel fascismo, entrambi finiscono per allontanarsi da Maurras, nume tutelare della destra francese che però non capì alcuni dei mutamenti sociopolitici avvenuti intorno a sé. A dividere i due scrittori, e a condizionare pesantemente la ricezione della loro opera presso la posterità, contribuirà la sorte personale dei due: Brasillach venne fucilato al termine di un processo molto contestato, anche da personalità legate alla Resistenza; Rebatet, condannato a morte, sarà infine graziato e proseguirà a scrivere anche nel dopoguerra. Va subito precisato che in Rebatet si presenta in modo molto più radicato e radicale un tratto ideologico sulfureo presente anche in Brasillach: un antigiudaismo esacerbato e a tratti ossessivo, come Siniscalchi illustra senza sconti. Il che, ovviamente, non basta a raccontare una personalità tanto poliedrica - e in Italia sostanzialmente sconosciuta - quanto quella di Rebatet.

Tra i maggiori critici cinematografici della sua epoca, Rebatet seppe leggere con intelligenza anche espressioni artistiche molto lontane dalle sue idee. Si veda, a tal proposito, la sua simpatia per i film holliwoodiani e il suo elogio di Tempi moderni, di Charlie Chaplin. Nei quali, scrive Siniscalchi, «trova spesso opere sane e spontanee, vitali e virili, nelle quali si riflette l’anima nazionale. Opere prive di superficialità e falsità imperanti nella stragrande maggioranza dei film europei. È dunque un “americanofilo” con un ventennio di anticipo rispetto ai “giovani turchi”, che a partire dal 1951 animeranno con irriverenza il dibattito sui Cahiers du cinéma». Per lui, «la critica cinematografica rappresenta la forma embrionale di appartenenza ad una “controcultura”, esercitata innanzitutto con spirito “non conformista”».

L’amore per il cinema fu una delle ragioni dell’allontanamento da Maurras: il decano dei nazionalisti considerava la nuova arte come una degenerazione moderna, una forma espressiva vacua e volgare, senza intuirne le potenzialità sia culturali che politiche. Per la generazione di Rebatet e Brasillach questo segnava uno spartiacque antropologico: non si trattava di avere gusti diversi in fatto di hobby, ma di gettare uno sguardo sempre più divergente sul proprio tempo e sulla modernità stessa.

Recensioni cinematografiche a parte, i testi che danno notorietà a Rebatet sono essenzialmente due. Il primo, uscito nel 1942, è Les Décombres (Le macerie), in cui lo scrittore riassume le ragioni della sua scelta pro fascista, regolando anche i conti con i suoi ex amici dell’Action Française (che egli ribattezza sarcasticamente Inaction Française). Per Siniscalchi, «è l’opera di riferimento per comprendere le ragioni e le motivazioni dell’adesione al fascismo degli intellettuali francesi». Un’opera, quindi, che è il manifesto di tutta una generazione.

Nel dopoguerra, quando Rebatet esce di prigione ed è sostanzialmente un reduce - del fascismo, della guerra, delle sue stesse idee - il suo ritorno sulla scena è invece affidato all’alluvionale romanzo Les Deux Étendards (I due stendardi, solo recentemente tradotto in italiano dalla casa editrice Settecolori). Uscito nel 1952, il romanzo cade nell’oblio, per essere rivalutato solo tempo dopo. Addirittura François Mitterrand amava dire che l’umanità andava divisa in due: quelli che hanno avuto la fortuna di leggere I due stendardi e quelli che non l’hanno fatto.

Il romanzo narra del complesso triangolo sentimentale tra Régis, Michel e Anne-Marie. Ma dietro la competizione per il cuore della ragazza si cela in realtà lo scontro tra due visioni del mondo, che Rebatet trae dalle sue frequentazioni letterarie e artistiche con Nietzsche e Wagner.

Se la critica ha spesso letto il romanzo come una sorta di ripiego dello scrittore sull’intimità personale e impolitica, Siniscalchi ha il merito di mettere nero su bianco un’interpretazione diametralmente opposta.

I due stendardi sono la democrazia, il liberalismo, il cristianesimo da una parte, il fascismo, il nietzscheanesimo, il paganesimo dall’altro, che lottano per aggiudicarsi il cuore dell’Europa e del mondo moderno. Un conflitto che attraversa come un fiume carsico la modernità stessa, che riemerge dove meno ce lo si aspetta e che le interpretazioni moralistiche e manichee non sembrano aver minimamente intravisto.