Un mio amico russo, una volta, nel 1995, mi ha detto che io, essendo italiano, quando andavamo in giro per strada, a Pietroburgo, dove allora abitavamo tutti e due, vedevo molte più cose di quelle che vedeva lui, perché lui era così abituato, a Pietroburgo, che non vedeva più quasi niente.

La cosa mi aveva fatto sentire bene, mi aveva dato un certo senso di superiorità che mi gratificava, solo che poi, quando son poi tornato in Italia, nel 1996, mi sono accorto che io, in Italia, ero nella stessa condizione in cui era lui in Russia: ero così abituato, all'Italia, che non vedevo niente.

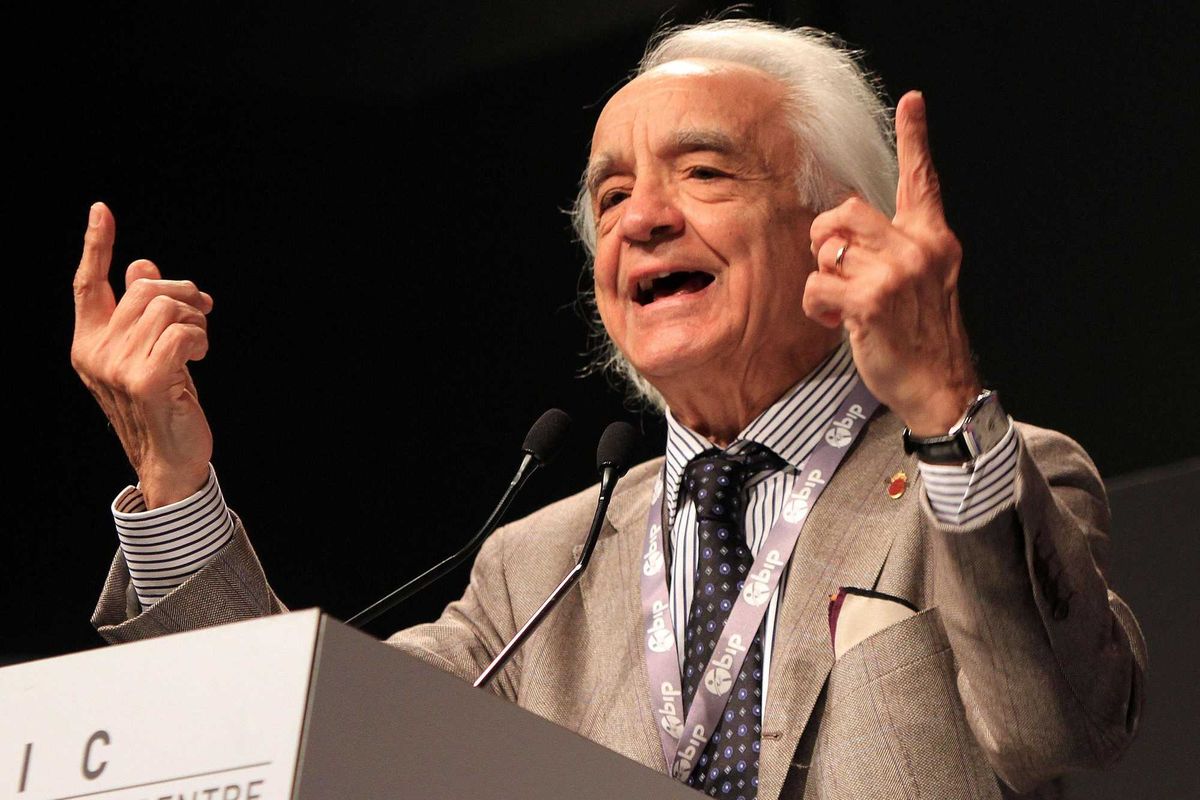

E quest'anno, nel 2019, quando con il regista (e attore) Nicola Borghesi abbiamo deciso di provare a scrivere insieme uno spettacolo teatrale, io gli ho proposto di scrivere una cosa su cosa vuol dire essere italiano.

La patria, cos'è la patria?, ci siamo chiesti, e ci siamo accorti che rispondere a questa domanda, per noi, era difficilissimo.

Io avevo appena visto il documentario di Silvio Soldini su Raffaello Baldini, il poeta di Santarcangelo di Romagna che lavorava a Milano, a Panorama, il settimanale, e nel documentario dicevano che a Baldini, sotto Natale, una volta avevano chiesto di scrivere un articolo sui Re magi, e che lui si era documentato e poi aveva cominciato così: «Non erano tre. Non erano magi. Non erano re».

Ecco, avevo pensato: uno, prima di documentarsi, crede che i Re magi siano tre, siano magi e siano re, poi si documenta, come ha fatto Baldini, si accorge, come si è accorto lui, che i Re magi: non erano tre, non erano magi, non erano re. E allora? Potrebbe chiedere un lettore. Cosa c'entra con l'essere italiani?

C'entra nel senso che noi, che siamo italiani, crediamo di sapere cosa vuol dire, essere italiani, solo che poi, se ci documentiamo, ci accorgiamo magari che, nella nostra testa, c'è una gran confusione. Io e Nicola Borghesi, per esempio, quando abbiamo scritto lo spettacolo teatrale (che si intitola Se mi dicono di vestirmi da italiano, non so come vestirmi) ci siamo accorti che, per noi, la patria, a noi fa venire in mente un servizio di vigilanza armata.

Quelli vestiti di nero, che giran di notte, con delle macchine nere, come dei poliziotti ma un po' meno, un po' più dimessi, meno potenti, non le forze dell'ordine, come le forze dell'ordine ma una declinazione, non so come dire, postelegrafonica, o prepensionistica, una cosa della quale non c'è da andare fieri, la patria, secondo quell'immagine lì che ci ha suscitato a me e a Nicola.

Dopo io, quasi subito, ho provato a chiedere ai miei interlocutori in rete, cosa sono gli italiani, cioè in cosa si differenziano gli italiani dai non italiani, e mi hanno detto che, prima di tutto, gli italiani, sono quelli che, quando li vedi in giro, all'estero, hanno lo zaino Invicta, li riconosci da quello. Poi, secondo i miei interlocutori in rete: «Gli italiani parlano male le lingue straniere e fanno un gran casino per farsi capire ma alla fine sono simpatici e li si perdona»; «Gli italiani occupano le sedie dei caffè (o delle sale d'aspetto) per i loro amici o parenti che devono arrivare (forse) e non le mollano manco morti»; «Gli italiani se riescono a salire sui mezzi pubblici senza pagare sono contenti. O a entrare in qualche museo a gratis o a pagare meno una qualsiasi cosa»; «Gli italiani quando in hotel c'è la colazione a buffet si fanno i panini per il pranzo o si portano via la frutta imboscandola in borsa con grande soddisfazione. Altra grande gioia è mettersi in valigia i saponi e le altre cosine che si trovano in camera»; «Gli italiani applaudono all'atterraggio dell'aereo (ultimamente molto meno, peccato. Pare che ai piloti faccia piacere)»; uno mi ha scritto: «Essere italiani è… mio fratello! Ha 60 anni e l'hanno assunto a scuola l'anno scorso e fra poco va in pensione»; un altro: «Essere italiani è… difficile?»; un altro ancora: «Essere italiano vuol dire aspettare sempre tre ore prima di fare il bagno al mare, dopo che si è mangiato». E uno di Reggio Emilia mi ha scritto che un suo amico ha un soprannome che secondo lui ha molto a che fare con l'essere italiani, che lui lo chiamano Mennea e per via che è uno che, smette di lavorare alle sei, alle sei meno un quarto è già a casa.

Ma queste cose, per quanto divertenti, e interessanti, e acute, non mi aiutavano tanto, nel risolvere il mio problema di capire qual era la mia patria, dove erano i confini della mia patria.

Allora poi, a un certo punto ho trovato una frase di Albert Camus, che, se dovessi dire, io direi che è francese, però è nato in Algeria, quindi è uno che ha una certa confusione, di patrie, e nei suoi diari ha scritto: «Sì, ho una patria: la lingua francese».

Allora, io, adesso, minimamente, faccio più o meno, vien vergogna a dirlo, lo stesso mestiere, che faceva Camus, di scriver dei libri, quindi anche per me, la mia patria dovrebbe essere la lingua italiana, e mi piace, questa cosa, solo che, con l'italiano, cioè il mio italiano, l'italiano che parlo, e anche quello che scrivo, è l'italiano del posto dove son nato, e dove ho abitato per i primi 22 anni della mia vita, e poi dal venticinquesimo al trentatreesimo anno di età, cioè Parma, che, quando ero un ragazzo mi sembrava un posto orribile che mi soffocava, poi, col passare del tempo, a me è sembrato che non potevo negare un fatto innegabile, cioè che io ero fatto delle cose che ci sono a Parma, il prosciutto di Parma, il salame di Parma, il formaggio di Parma, il parmigiano, e non solo.

Che io, quando avevo 42 anni, per un anno son tornato a abitare a Parma ho ritrovato una luce, per le strade di Pama, che ci son dei momenti che ti sembra di nuotare, nella luce.

Che poi è la luce che, quando ero un bambino, che eran le due del pomeriggio, che uscivo dal portone, dall'androne buio del condominio dove abitavo, e aprivo il portone ed entravo nella luce, che era tempo - dalle due del pomeriggio fino a sera - e spazio, - da via Montebello in qua, tutto il quartiere -e lì, tutti i giorni la promessa era così grande che mi viene da piangere, a pensarci.

Quella, è la mia luce, quella, è la mia lingua, e quella, Parma, è la mia patria, senza alcun dubbio.

Ma non solo.

Che io, una volta, nel 1993, ero in Russia per raccogliere il materiale per la tesi, e, dopo un po', dopo quattro mesi, ho fatto una pausa di una settimana son tornato in Italia, ho preso un treno Mosca-Parma, ho ancora il biglietto, un viaggio lunghino, e mi son messo lì, avevo dei libri, mi son messo due giorni nel mio scompartimento a leggere e a un certo punto, a Trieste, ho sentito l'odore dell'Italia, mi sono fiondato al finestrino a inalare l'Italia, che non era Parma, era l'Italia.

Allora, forse, mi viene da dire, alla fine, io, con tutto il mio snobismo che mi fa dire che io, con la patria, con l'Italia, non c'entro niente, con tutta la mia distanza dagli zaini Invicta, con tutta la mia libertà nel fare il bagno quando voglio io, io, forse, alla fine ho scoperto che, contro la mia volontà, nella mia pancia c'è un posto, che, per quanto minuscolo, è nazionalista anche lui, lì nella mia pancia, pensa te che lavoro.

(3. Continua)