Tutti ricordiamo le pagine strazianti del libro Cuore (1886), il capolavoro di Edmondo De Amicis (1846-1908), spaccato delle differenze sociali che connotava la scuola agli albori dello Stato unitario. Alle pagine di diario scolastico del protagonista, Enrico Bottini, che iniziano nell'ottobre del 1881 e termina a luglio dell'anno seguente, si affiancano le lettere del padre e alcune storie di bambini in giro per l'Italia, drammi morali che ci illustrano le condizioni tragiche che i bambini si trovavano ad affrontare in quegli anni turbolenti. Penso ad esempio alla piccola vedetta lombarda, un ragazzino che nel maggio 1859 sale in cima a un albero, nella pianura intorno a Voghera, per avvistare l'arrivo delle truppe austriache; riesce a segnalarne l'arrivo ma queste, al contempo, lo notano ed iniziano a sparare, ferendolo e alfine uccidendolo. C'è chi giura che l'albero sul quale sarebbe salito il ragazzino esista, ed è un monumentale frassino in località Campoferro, come scriveva il De Amicis «proprio davanti all'aia si drizzava un frassino altissimo e sottile, che dondolava la vetta nell'azzurro». Anni fa l'albero fu oggetto di protesta da parte di un gruppo di cittadini e ambientalisti che si ribellarono all'idea che fosse abbattuto per favorire i lavori di ampliamento della tangenziale. Non si ha la certezza che si tratti dello stesso albero ma piace pensarlo. Così come piace pensare che la quercia nera descritta da Carlo Collodi nel suo Pinocchio sia quella splendida rovere barocca, detta anche Quercia delle Streghe, che oggi resiste, nei suoi secoli inligniti, sulle colline fra Pescia e Capannori, in lucchésia.

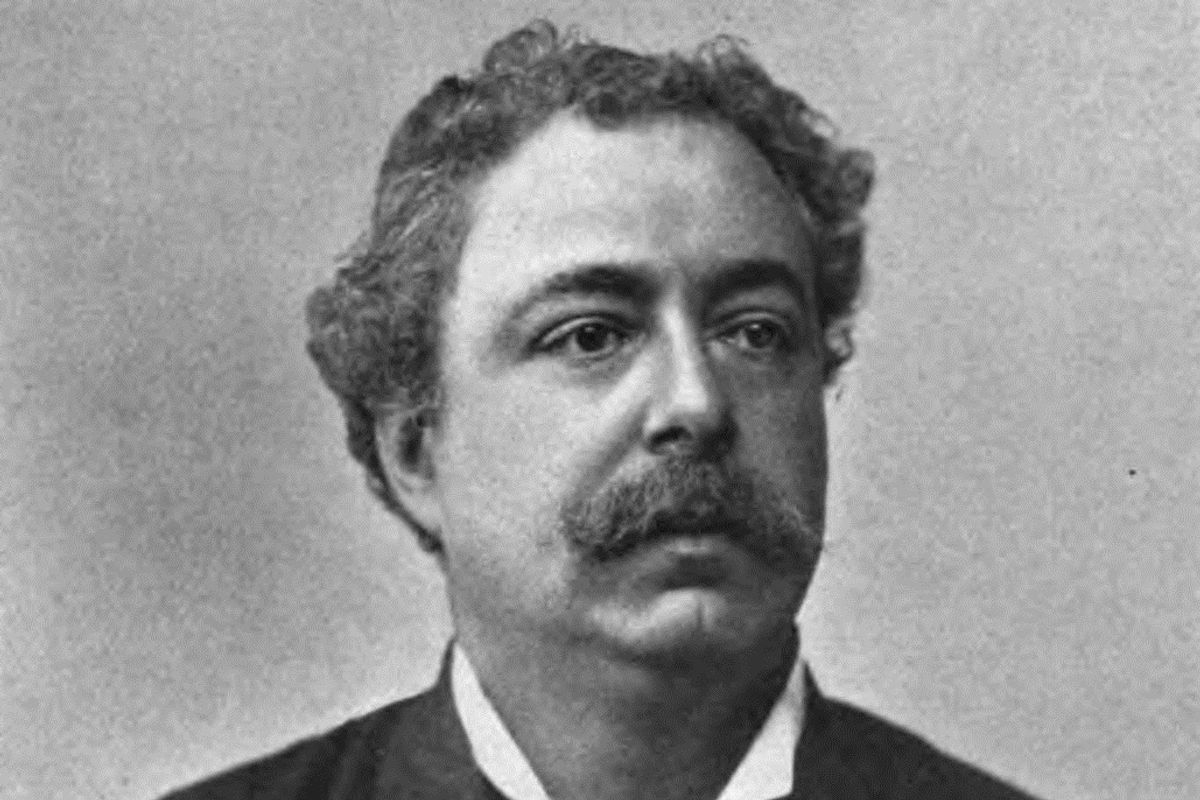

Pochi sanno che il De Amicis era anche un discreto camminatore, piacere al quale si concesse anzitutto in un periodo nel quale visse in provincia di Torino. Il De Amicis non nasce a Torino, come talora si sente dire; era di origini liguri, nasce nel 1846 in uno dei borghi che in seguito vengono accorpati nella città nuova di Imperia, un po' come accade, sempre ai tempi dell'inventiva toponomastica fascista, sulla cima del Lago Maggiore con la formazione di Verbania. A due anni la famiglia si sposta in Piemonte, in provincia di Cuneo e poi a Torino. Il padre è banchiere, la madre borghese, il giovane Edmondo si iscrive ad un collegio militare, quindi accademia militare a Modena e prima esperienza di guerra a Custoza. Si impratichisce da giornalista per l'esercito, quindi per La Nazione di Firenze. Viaggia - Sicilia, Spagna, Olanda, Londra e Parigi, Marocco - e ne scrive in dettagliati resoconti.

Fra la metà degli anni Settanta e la decade successiva De Amicis viaggia, fa la spola fra le dimore di Torino e Pinerolo, e qui scrive, in una residenza nota come Villa Accusano o La Graziosa, prima di dedicarsi al suo futuro romanzo, le pagine di un reportage storico, che esce, nel 1884 a Roma, per l'editore Sommaruga, Alle porte d'Italia. Vi si raccontano vicende di Pinerolo e di comuni d'intorno, quali Cavour e le valli Valdesi. A Pinerolo ne sono talmente onorati da assegnargli la cittadinanza onoraria, con «ammirazione e riconoscenza», e gratitudine per aver scritto «con grande amore […] di questa città le più splendide pagine inspirate alla bellezza dei suoi monti ed alla nobiltà delle sue memorie». Nel 1909 viene commissionato un monumento che celebra l'evento, un busto nei giardini di fronte al Tempio Valdese. E non a caso perché uno dei capitoli più duri e importanti del volume s'intitola Le Termopoli valdesi, dedicato alle scaramucce fra l'esercito di Carlo Emanuele II e la masnada di poche centinaia di valorosi valligiani alla cui guida c'era il capitano Janavel. Sopra Torre Pellice c'è Angrogna, coi suoi fitti boschi e piccole scuole di borgata che ancora manutenute, nel terzo millennio, come musei contadini, segno tangibile di un'educazione avanzata e diffusa come in nessun altra parte del nascente Regno d'Italia. «Il primo aspetto della valle, infatti, è strano, misterioso, indimenticabile. M'avevan detto: è una valle angusta. Ma non m'aspettavo di vedere uno strettoio, un imbuto di valle a quel modo, e così bella malgrado la sua angustia». Nel cuore dei boschi una fessura fra colossali rocce consente di penetrare il buio silente della terra, per raggiungere la Ghiesia d'la tana, la Chiesa della tana, nascondiglio pei perseguitati al tempo in cui i Savoia si misero in testa di assoggettare un popolo così piccolo ma allo stesso modo tenace e ostinato. Il re silvatico della zona è il castagno, alla cui ombra «si radunavano i valdesi, prima della fondazione dei templi, per udir la parola dei loro pastori». «Alle volte ci trovavamo chiusi d'ogni parte dagli alberi, come smarriti in un bosco oscuro, da cui non si vedeva più la vall». Gruppi di case, uomini con lunghe barbe, alture, romitori,

De Amicis mischia costantemente il peso della storia alle descrizioni del paesaggio, ficcandoci dentro un Piemonte rustico e talvolta quasi addirittura selvaggio. Così fa, ad esempio, raccontando la faticosa risalita dell'eterna scalinata - 500 metri di dislivello, 4.000 gradini meno pochi passi - che conduce al Forte di Fenestrelle, in compagnia del fratello Giacosa, goffo come lui, in Val Chisone.

Non prima però di visitare i larici antichi che riposano sul dorso della montagna di fronte al forte, la celebre selva o serva di Chambons. Qui, 140 anni dopo, dove i pastori portano le mucche a nutrirsi come si conviene, resistono ancora alcuni grandi larici di due o trecento anni, mentre il più vecchio degli alberi, su, in altura, lungo un sentiero infossato e tetro, purtroppo è morto, abbattuto dalle malattie e dal vento che ogni tanto sferza la valle.

Per noi amanti degli alberi grandi, era quello l'albero «del De Amicis», anche se lo scrittore non ha lasciato tracce evidenti, se non questa spettacolare descrizione, come ho già detto in altre sedi, degna d'un Tolkien: «Vediamo di là dal torrente la selva di Chambons, la più bella delle Alpi Cozie, vasta, fittissima e bruna, come una moltitudine innumerata di giganti, affollati sui colli e pei fianchi delle montagne, che aspettino un comando misterioso per scendere, e inondare la valle e irrompere in Piemonte».

I corni in lontananza, le armate degli orchi, i nobili elfi arcieri e un mago dalla candida veste lucente. Il bosco però non è una foresta antica e misteriosa, è stato tutto voluto e costruito dalle mani dell'uomo, che qui, nei primi del XVII secolo, è venuto ad abitare e decise, per proteggersi dalla violente e copiose valanghe di neve, di edificare il più efficiente paravalanghe esistente, ai tempi quantomeno: un vero bosco. Il taglio era ovviamente bandito, ecco quindi il nome di Serva, ovvero al servizio di, o anche di Bandita, bosco bandito.

Per chi fosse interessato Alle porte d'Italia è attualmente edito da Editrice Il Punto.