True

2021-09-09

La Cina porge i suoi omaggi ma l’accozzaglia talebana può crearle molti problemi

Getty images

Sono reazioni internazionali piuttosto variegate quelle che hanno accolto la nascita del nuovo governo di Kabul. Reazioni che, neanche a dirlo, evidenziano una netta divergenza tra Cina e Stati Uniti. Da una parte, Pechino si è mostrata piuttosto morbida. «La Cina attribuisce grande importanza all'annuncio da parte dei talebani dell'istituzione di un governo ad interim», ha affermato ieri il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin. «Ciò ha posto fine a più di tre settimane di anarchia in Afghanistan ed è un passo necessario per ristabilire l'ordine e ricostruire il Paese», ha aggiunto.

Una posizione ben più fredda è stata invece quella assunta dagli Stati Uniti. «Notiamo che l'elenco dei nomi [dei ministri] annunciato consiste esclusivamente di individui che sono membri dei talebani o dei loro stretti collaboratori e nessuna donna. Siamo anche preoccupati per le affiliazioni e i precedenti di alcuni individui», ha dichiarato martedì un portavoce del Dipartimento di Stato americano. Preoccupazioni, quelle d'oltreatlantico, dettate soprattutto dal fatto che il nuovo esecutivo talebano - oltre che da soli uomini - sia anche in gran parte costituito da personaggi della vecchia guardia, alcuni dei quali considerati significativamente pericolosi: il primo ministro Mohammad Hasan Akhund è soggetto a sanzioni dell'Onu, mentre il ministro dell'Interno, Sirajuddin Haqqani, è ricercato dall'Fbi.

A metà strada tra le posizioni di Pechino e Washington si sono collocati Turchia e Qatar, i quali - pur ostentando cautela sui nomi del nuovo esecutivo - hanno in realtà molto da guadagnare nel tenere dei buoni rapporti con il neonato regime di Kabul. Non a caso sia Ankara che Doha - notoriamente stretti alleati - puntano a ritagliarsi il ruolo di mediatori tra i talebani e l'Occidente. Più negativa invece la reazione di Bruxelles che - non si capisce onestamente su quali basi - si aspettava un altro tipo di governo. «A una prima analisi dei nomi annunciati», ha detto un portavoce dell'Unione europea, «[il governo talebano] non sembra la formazione inclusiva e rappresentativa in termini di ricca diversità etnica e religiosa dell'Afghanistan che speravamo di vedere e che i talebani stavano promettendo nelle ultime settimane».

Insomma, le posizioni in campo sembrerebbero delineare il quadro di una Cina vincitrice e di un'America che se ne esce con la coda tra le gambe. La situazione risulta tuttavia ben più complicata. Nonostante la soddisfazione ostentata, è ragionevole ritenere che Pechino non sia poi troppo contenta del nuovo governo talebano. La presenza di personaggi appartenenti alla vecchia guardia non costituisce infatti una garanzia per il Dragone. Non solo perché quelle figure non risultano storicamente troppo affidabili. Ma anche perché - come sottolineato dalla testata The Diplomat nel settembre 2016 - il vecchio Emirato islamico dell'Afghanistan (di cui Akhund fu, secondo Al Jazeera, vicepremier e viceministro degli Esteri) diede di fatto ospitalità, tra il 1998 e il 2001, a esponenti del Movimento islamico del Turkestan orientale (Etim): organizzazione di miliziani dello Xinjiang acerrima nemica di Pechino.

Va ricordato che, in occasione dei contatti con i talebani negli scorsi mesi, i cinesi hanno subordinato il proprio aiuto economico alla rottura dei legami - da parte dei «barbuti» - con quell'organizzazione. Non sarà del resto un caso che ad esprimere delle preoccupazioni sia stato, giusto ieri, il Global Times (organo del Partito comunista cinese), che in un'analisi ha avanzato dubbi sull'eventualità che i talebani abbiano realmente tagliato i ponti con i loro «vecchi alleati», manifestando inoltre una certa apprensione proprio in riferimento all'Etim.

Va da sé che tali preoccupazioni cinesi non dispiacciano troppo a Washington. E non è neppure escluso che un simile scenario fosse alla fine uno degli obiettivi impliciti dell'accordo di Doha, siglato da Donald Trump a febbraio 2020. D'altronde, non solo l'allora presidente americano effettuò pressioni per il rilascio nel 2018 dell'attuale vicepremier talebano, Abdul Ghani Baradar, ma - lo scorso novembre - cancellò anche l'Etim dalla lista delle organizzazioni terroristiche, suscitando le ire di Pechino. Chissà che allora i servizi segreti americani non puntino a instaurare dei canali con alcuni pezzi del composito fronte talebano: magari con l'obiettivo di destabilizzare la regione dello Xinjiang. Anche perché proprio lo Xinjiang costituisce - per così dire - l'anello di congiunzione tra i due principali fronti di scontro in essere tra Washington e Pechino: l'Afghanistan e l'Indo-Pacifico.

È quindi in questo contesto che gli americani continueranno prevedibilmente a puntare i riflettori sul tema della repressione cinese degli uiguri. Un tema che, a livello generale, è fonte di imbarazzo internazionale per il Dragone. E che, più nel dettaglio, rischia di creare notevoli turbolenze nei rapporti tra Pechino e Kabul. La Cina, insomma, non può permettersi di dormire sonni tranquilli. E gli americani questo lo sanno bene.

Prima scelta della giunta dei mullah. No cricket femminile: «Si scoprono»

Qualora ci fossero ancora dubbi sul fatto che i talebani siano cambiati rispetto a 20 anni fa, loro stessi sembrano impegnarsi per far capire che rimangono identici al passato. Con la formazione del nuovo governo «provvisorio», un monocolore fondamentalista, è stato reso palese che i nomi saliti al potere sono quelli del vecchio Emirato e, quando ciò non è stato possibile per decessi sopraggiunti nel frattempo, il comando è stato affidato a figli, nipoti e compari d'arte. Ma le somiglianze col passato non si fermano certo qui.

Dopo i pestaggi dei manifestanti contro il nuovo governo, l'uccisione di donne poliziotto, il divieto della musica e la distruzione dell'orchestra nazionale, la separazione tra uomini e donne nelle università e l'obbligo per queste di indossare il niqab che lascia scoperti solo gli occhi, ulteriori tasselli si aggiungono al quadro che richiama alla mente antichi orrori. Questa volta tocca allo sport essere messo sotto accusa. Negli ultimi venti anni si erano formate a Kabul come a Herat, prestigiose squadre di cricket femminile. Uno sport molto amato e diffuso nel Paese, segno dell'antica presenza inglese, che ha portato i suoi atleti al di fuori dei confini afghani con risultati ottimi. Questa attività sarà da oggi vietata alle donne, come avveniva prima del 2001.

Ahmadullah Wasiq, vice della commissione cultura talebana, ha esplicitato il divieto fornendone anche le motivazioni: «Non credo che alle donne sia consentito giocare a cricket, perché non è necessario che le donne giochino a cricket». Una spiegazione che, qualora lasci perplessità sul suo senso, viene fornita di dettagli: «Lo sport fa sì che durante il gioco le donne possano trovarsi ad affrontare situazioni in cui il loro viso o una parte del corpo restino scoperte. L'islam non permette che le donne vengano viste così». La paura è che il mondo intero possa guardare queste immagini ritenute «scandalose», visto che nell'era di Internet e della tv le foto delle giocatrici potrebbero girare il globo.

Intanto monta l'insofferenza verso il governo talebano, accusato da parte della popolazione - che continua a protestare nelle piazze - di pensare solo a come limitare i diritti e le libertà, mentre la gente muore di fame, anche per il blocco dei fondi bancari da parte dei governi esteri. Ai giornalisti è stato fatto espresso divieto di documentare tutto quello che riguarda le proteste: i talebani intendono mantenere la loro apparenza di governo che gode dell'appoggio popolare. A demolire questa rappresentazione c'è il Fronte di resistenza nazionale. I combattenti del Panjshir, dopo la caduta della valle, proseguono comunque nella loro lotta. «I ialebani continuano con attacchi deliberati e su larga scala contro i civili. La loro è una campagna di massacri e il loro governo è illegale».

Intanto, nel pomeriggio di ieri, si è fatto sentire l'ex presidente afghano, Ashraf Ghani, fuggito dal Paese durante la presa di Kabul: «Per tutta la mia vita, ho creduto che la formula di una repubblica democratica fosse l'unica in grado di portare ad un Afghanistan prospero, sovrano e pacifico. Le mie azioni sono state sempre guidate dalla costituzione del 2004 che ci dà tutti gli strumenti per il dialogo e per comporre le nostre differenze». Ghani ha voluto ribadire di essersi allontanato dall'Afghanistan per evitare che scoppiasse una nuova guerra civile come negli anni Novanta e ha invitato l'Onu a controllare le sue finanze per liberarlo dall'accusa di corruzione che gli è stata mossa. «Durante il mio mandato ho lottato contro la corruzione, vera piaga del nostro Paese», ha detto.

Continua a leggereRiduci

Il governo ufficialmente esulta per «la fine dell'anarchia», però teme che i legami con gli islamisti del Turkestan accendano la miccia uigura. Cosa che gli Usa si auguranoNuova stretta alle libertà delle donne. Giornalisti minacciati se riprendono le protesteLo speciale contiene due articoliSono reazioni internazionali piuttosto variegate quelle che hanno accolto la nascita del nuovo governo di Kabul. Reazioni che, neanche a dirlo, evidenziano una netta divergenza tra Cina e Stati Uniti. Da una parte, Pechino si è mostrata piuttosto morbida. «La Cina attribuisce grande importanza all'annuncio da parte dei talebani dell'istituzione di un governo ad interim», ha affermato ieri il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin. «Ciò ha posto fine a più di tre settimane di anarchia in Afghanistan ed è un passo necessario per ristabilire l'ordine e ricostruire il Paese», ha aggiunto. Una posizione ben più fredda è stata invece quella assunta dagli Stati Uniti. «Notiamo che l'elenco dei nomi [dei ministri] annunciato consiste esclusivamente di individui che sono membri dei talebani o dei loro stretti collaboratori e nessuna donna. Siamo anche preoccupati per le affiliazioni e i precedenti di alcuni individui», ha dichiarato martedì un portavoce del Dipartimento di Stato americano. Preoccupazioni, quelle d'oltreatlantico, dettate soprattutto dal fatto che il nuovo esecutivo talebano - oltre che da soli uomini - sia anche in gran parte costituito da personaggi della vecchia guardia, alcuni dei quali considerati significativamente pericolosi: il primo ministro Mohammad Hasan Akhund è soggetto a sanzioni dell'Onu, mentre il ministro dell'Interno, Sirajuddin Haqqani, è ricercato dall'Fbi. A metà strada tra le posizioni di Pechino e Washington si sono collocati Turchia e Qatar, i quali - pur ostentando cautela sui nomi del nuovo esecutivo - hanno in realtà molto da guadagnare nel tenere dei buoni rapporti con il neonato regime di Kabul. Non a caso sia Ankara che Doha - notoriamente stretti alleati - puntano a ritagliarsi il ruolo di mediatori tra i talebani e l'Occidente. Più negativa invece la reazione di Bruxelles che - non si capisce onestamente su quali basi - si aspettava un altro tipo di governo. «A una prima analisi dei nomi annunciati», ha detto un portavoce dell'Unione europea, «[il governo talebano] non sembra la formazione inclusiva e rappresentativa in termini di ricca diversità etnica e religiosa dell'Afghanistan che speravamo di vedere e che i talebani stavano promettendo nelle ultime settimane». Insomma, le posizioni in campo sembrerebbero delineare il quadro di una Cina vincitrice e di un'America che se ne esce con la coda tra le gambe. La situazione risulta tuttavia ben più complicata. Nonostante la soddisfazione ostentata, è ragionevole ritenere che Pechino non sia poi troppo contenta del nuovo governo talebano. La presenza di personaggi appartenenti alla vecchia guardia non costituisce infatti una garanzia per il Dragone. Non solo perché quelle figure non risultano storicamente troppo affidabili. Ma anche perché - come sottolineato dalla testata The Diplomat nel settembre 2016 - il vecchio Emirato islamico dell'Afghanistan (di cui Akhund fu, secondo Al Jazeera, vicepremier e viceministro degli Esteri) diede di fatto ospitalità, tra il 1998 e il 2001, a esponenti del Movimento islamico del Turkestan orientale (Etim): organizzazione di miliziani dello Xinjiang acerrima nemica di Pechino. Va ricordato che, in occasione dei contatti con i talebani negli scorsi mesi, i cinesi hanno subordinato il proprio aiuto economico alla rottura dei legami - da parte dei «barbuti» - con quell'organizzazione. Non sarà del resto un caso che ad esprimere delle preoccupazioni sia stato, giusto ieri, il Global Times (organo del Partito comunista cinese), che in un'analisi ha avanzato dubbi sull'eventualità che i talebani abbiano realmente tagliato i ponti con i loro «vecchi alleati», manifestando inoltre una certa apprensione proprio in riferimento all'Etim. Va da sé che tali preoccupazioni cinesi non dispiacciano troppo a Washington. E non è neppure escluso che un simile scenario fosse alla fine uno degli obiettivi impliciti dell'accordo di Doha, siglato da Donald Trump a febbraio 2020. D'altronde, non solo l'allora presidente americano effettuò pressioni per il rilascio nel 2018 dell'attuale vicepremier talebano, Abdul Ghani Baradar, ma - lo scorso novembre - cancellò anche l'Etim dalla lista delle organizzazioni terroristiche, suscitando le ire di Pechino. Chissà che allora i servizi segreti americani non puntino a instaurare dei canali con alcuni pezzi del composito fronte talebano: magari con l'obiettivo di destabilizzare la regione dello Xinjiang. Anche perché proprio lo Xinjiang costituisce - per così dire - l'anello di congiunzione tra i due principali fronti di scontro in essere tra Washington e Pechino: l'Afghanistan e l'Indo-Pacifico. È quindi in questo contesto che gli americani continueranno prevedibilmente a puntare i riflettori sul tema della repressione cinese degli uiguri. Un tema che, a livello generale, è fonte di imbarazzo internazionale per il Dragone. E che, più nel dettaglio, rischia di creare notevoli turbolenze nei rapporti tra Pechino e Kabul. La Cina, insomma, non può permettersi di dormire sonni tranquilli. E gli americani questo lo sanno bene. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/la-cina-porge-i-suoi-omaggi-ma-laccozzaglia-talebana-puo-crearle-molti-problemi-2654949093.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="prima-scelta-della-giunta-dei-mullah-no-cricket-femminile-si-scoprono" data-post-id="2654949093" data-published-at="1631166599" data-use-pagination="False"> Prima scelta della giunta dei mullah. No cricket femminile: «Si scoprono» Qualora ci fossero ancora dubbi sul fatto che i talebani siano cambiati rispetto a 20 anni fa, loro stessi sembrano impegnarsi per far capire che rimangono identici al passato. Con la formazione del nuovo governo «provvisorio», un monocolore fondamentalista, è stato reso palese che i nomi saliti al potere sono quelli del vecchio Emirato e, quando ciò non è stato possibile per decessi sopraggiunti nel frattempo, il comando è stato affidato a figli, nipoti e compari d'arte. Ma le somiglianze col passato non si fermano certo qui. Dopo i pestaggi dei manifestanti contro il nuovo governo, l'uccisione di donne poliziotto, il divieto della musica e la distruzione dell'orchestra nazionale, la separazione tra uomini e donne nelle università e l'obbligo per queste di indossare il niqab che lascia scoperti solo gli occhi, ulteriori tasselli si aggiungono al quadro che richiama alla mente antichi orrori. Questa volta tocca allo sport essere messo sotto accusa. Negli ultimi venti anni si erano formate a Kabul come a Herat, prestigiose squadre di cricket femminile. Uno sport molto amato e diffuso nel Paese, segno dell'antica presenza inglese, che ha portato i suoi atleti al di fuori dei confini afghani con risultati ottimi. Questa attività sarà da oggi vietata alle donne, come avveniva prima del 2001. Ahmadullah Wasiq, vice della commissione cultura talebana, ha esplicitato il divieto fornendone anche le motivazioni: «Non credo che alle donne sia consentito giocare a cricket, perché non è necessario che le donne giochino a cricket». Una spiegazione che, qualora lasci perplessità sul suo senso, viene fornita di dettagli: «Lo sport fa sì che durante il gioco le donne possano trovarsi ad affrontare situazioni in cui il loro viso o una parte del corpo restino scoperte. L'islam non permette che le donne vengano viste così». La paura è che il mondo intero possa guardare queste immagini ritenute «scandalose», visto che nell'era di Internet e della tv le foto delle giocatrici potrebbero girare il globo. Intanto monta l'insofferenza verso il governo talebano, accusato da parte della popolazione - che continua a protestare nelle piazze - di pensare solo a come limitare i diritti e le libertà, mentre la gente muore di fame, anche per il blocco dei fondi bancari da parte dei governi esteri. Ai giornalisti è stato fatto espresso divieto di documentare tutto quello che riguarda le proteste: i talebani intendono mantenere la loro apparenza di governo che gode dell'appoggio popolare. A demolire questa rappresentazione c'è il Fronte di resistenza nazionale. I combattenti del Panjshir, dopo la caduta della valle, proseguono comunque nella loro lotta. «I ialebani continuano con attacchi deliberati e su larga scala contro i civili. La loro è una campagna di massacri e il loro governo è illegale». Intanto, nel pomeriggio di ieri, si è fatto sentire l'ex presidente afghano, Ashraf Ghani, fuggito dal Paese durante la presa di Kabul: «Per tutta la mia vita, ho creduto che la formula di una repubblica democratica fosse l'unica in grado di portare ad un Afghanistan prospero, sovrano e pacifico. Le mie azioni sono state sempre guidate dalla costituzione del 2004 che ci dà tutti gli strumenti per il dialogo e per comporre le nostre differenze». Ghani ha voluto ribadire di essersi allontanato dall'Afghanistan per evitare che scoppiasse una nuova guerra civile come negli anni Novanta e ha invitato l'Onu a controllare le sue finanze per liberarlo dall'accusa di corruzione che gli è stata mossa. «Durante il mio mandato ho lottato contro la corruzione, vera piaga del nostro Paese», ha detto.

Carlo Conti (Ansa)

Niente male. Anzi, molto bene: è la prima volta che un conduttore di questa importanza e in una situazione tanto esposta come il più nazional popolare degli eventi manifesta la propria appartenenza cristiana. Sì, in passato, di qualcuno si è potuto intuirla. Dello stesso Baudo, per esempio. Ma forse, nel suo caso, si trattava soprattutto di un riferimento politico e partitico. Poi qualcuno ricorderà il segno della croce fatto da Amadeus in cima alla scala dell’Ariston prima di iniziare una delle sue conduzioni. Ma sembrava essere più che altro un gesto scaramantico. Conti no, ha rivelato spontaneamente un tratto del suo essere. E, comunque, pur senza enfatizzarla, una certa sensibilità era affiorata anche quando, nel 2015, aveva ospitato Sammy Basso, affetto da progeria o, l’anno dopo, quando aveva concesso il palco dell’Ariston al maestro e compositore Ezio Bosso che sulle note di Following a bird aveva commosso il pubblico.

Ora gli osservatori più occhiuti saranno pronti a lamentare il Festival confessionale. Già le conferenze stampa sono una palestra di puntiglio critico. Alcuni colleghi si adoperano per scovare le pressioni del palazzo. Il premier alla serata inaugurale, il caso del comico Andrea Pucci. Conti scansa, smorza, spegne i focolai. Parole d’ordine «serenità e leggerezza». Non a caso Laura Pausini si è lasciata convincere alla co-conduzione da Carlotan, Carlo più Lexotan. Il mondo è pieno di guerre e al Festival ci accontentiamo delle canzonette, moraleggia qualcuno, mentre per esempio, uno come Bruce Springsteen prende posizione contro la politica autoritaria. Conti cita Gianna Pratesi, 105 anni all’anagrafe, invitata per ricordare ieri sera la prima volta che andò a votare subito dopo la guerra. E i partigiani e chi ha combattuto ed è morto per liberare l’Italia dalla dittatura nazifascista: «Ci hanno dato questa Repubblica che ci permette di godere della musica e di un Festival come questo. Il mio auspicio è che tutti i Paesi del mondo, dove c’è la guerra, possano avere il loro Festival di Sanremo». «Sanremo», sottolinea, «non deve essere fatto di due ore e mezzo di proclami, secondo me, ma se sottotraccia c’è qualche riflessione che ci porta a ragionare forse può risultare ancora più forte».

Si sente pressato dal presidente del Senato Ignazio La Russa che ha fatto un appello per concedere a Pucci uno spazio riparatore? «Rispetto la seconda carica dello Stato e ho ascoltato con attenzione quello che ha detto», è la replica. «Ho chiesto a Pucci se volesse mandare un videomessaggio scherzoso, ma non se la sente. Non posso certo obbligare nessuno a fare qualcosa contro la sua volontà». Soddisfatto della «cortese ed esaustiva risposta», La Russa rinnova la stima per il conduttore augurandogli «un grande successo per questo Festival di Sanremo che resta il più grande avvenimento nazional popolare di cui è quindi lecito occuparci un po’ tutti. Senza nulla togliere alle cose più importanti».

Se un filo di preoccupazione increspa i pensieri di Conti è quello degli ascolti. «Ma come non mi esalto se le cose vanno troppo bene, non mi abbatterò se i risultati non saranno positivi... anche perché tutto sommato devo battere me stesso. Sono fatto così. Mi presenterei qui con lo stesso spirito. Lo scenario è diverso», aggiunge, «ci siamo spostati di due settimane, i competitor sono diversi, e ci sono le partite di calcio...». Stamattina, il verdetto.

Continua a leggereRiduci

«Il signore delle mosche» (Sky)

Invece, Golding lo ha dato alle stampe nel 1954, vergando pagine tanto perfette da risuonare, ancora oggi, senza bisogno alcuno che uno sceneggiatore vi rimetta mano. Perciò, Thorne, responsabile dell'ultimo adattamento televisivo dell'opera, si è ben guardato dal cambiarne la trama. L'autore, che attraverso Adolescence ha dimostrato di sapere interpretare con tanta delicatezza quanta efficacia le fragilità dei ragazzini, ha ripercorso minuziosamente la storia, così come Golding l'ha tracciata. Gli anni Cinquanta, uno schianto aereo, un'intera scolaresca britannica precipitata, sola e spaurita, su un'isola al largo dell'Oceano Pacifico. E poi la lotta per la sopravvivenza, una lotta animale, intrinseca all'essere umano, senza riguardo per l'età o l'esperienza di mondo.

Il signore delle mosche, nei quattro episodi al debutto su Sky dalla prima serata di domenica 22 febbraio, torna al 1954, allo sgomento che quella pubblicazione aveva saputo suscitare. E, a tratti, lo ripropone, unendo alle parole la forza delle immagini.La serie televisiva, voluta dalla Bbc e presentata in anteprima alla scorsa Berlinale, comincia in medias res, dallo schianto e dal tentativo, immediato, di darsi un ordine. L'ordine di bambini per nulla avvezzi alle cose dei grandi, l'ordine del buon senso. Ralph e Piggy, più morigerati di altri compagni, l'avrebbero voluto così: una placida catena di montaggio, volta ad assegnare a ciascun superstite un compito, facilitando la convivenza e la costruzione, seppur embrionale, di una società. Jack, però, ragazzo del coro, a questa uguaglianza mite non ha voluto uniformarsi. Avrebbe comandato da solo, dispotico nel suo corpo acerbo. Sarebbe stato non re, ma dittatore. Ed è allora, sulla decisione arbitraria di un solo ragazzo, che Golding ha costruito il suo romanzo e dato forma alla sua tesi, quella per cui nulla è salvabile nell'uomo.

Il signore delle mosche, pur popolato di bambini, racconta ancora oggi di una diffidenza quasi ancestrale, ben oltre l'homo homini lupus di hobbesiana memoria. Sono paure senza basi di realtà, egoismi, un istinto malsano di sopravvivenza ad emergere, distruggendo quel nucleo che tanto potenziale avrebbe potuto avere. Distruggendo, anche, l'innocenza dei bambini, tanto fra le pagine del romanzo, quanto negli episodi, pochi e ben fatti, della serie televisiva.

Continua a leggereRiduci

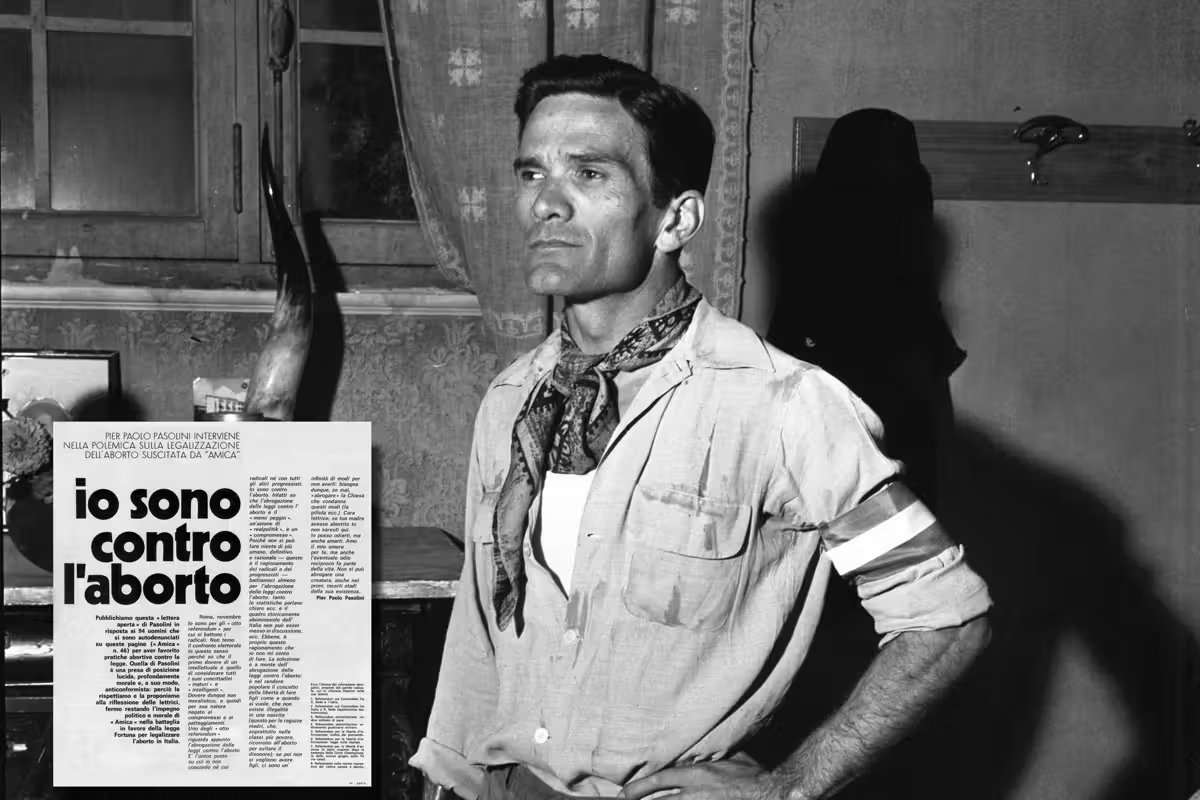

Pier Paolo Pasolini (Ansa)

Già un paio di mesi prima di pubblicare quel celebre articolo, insomma, Pasolini aveva messo in chiaro, in maniera forse ancor più decisa e lineare di quanto successivamente sarebbe avvenuto sul Corriere, come la sua contrarietà all’aborto - di cui, a differenza del Partito radicale, suo interlocutore privilegiato di quel periodo assieme alla Federazione giovanile comunista italiana, osteggiava la legalizzazione (che sarebbe stata sancita nel 1978 con l’approvazione della legge 194) - risiedesse innanzitutto nel fatto che l’aborto è un omicidio. Se oggi, dopo oltre mezzo secolo di completo oblio (il pezzo era ignoto anche ai maggiori conoscitori di Pasolini e dal 1974 non è mai stato riproposto da nessuna parte), questo significativo articolo apparso su Amica è tornato alla luce, il merito è di uno dei più straordinari e colti collezionisti italiani, il romano Giuseppe Garrera, che in quel numero della rivista si è imbattuto alcuni mesi fa durante una delle sue instancabili ricerche di materiali pasoliniani. Adesso la copia di Amica recuperata da Garrera è esposta a Spoleto nel contesto della mostra «Vita minore. San Francesco e la santità dell’arte contemporanea», curata dallo stesso Garrera assieme al fratello Gianni (a sua volta serissimo studioso e grande collezionista) e visitabile, fino al prossimo 2 giugno, presso Palazzo Collicola. Chi si recherà a Spoleto potrà constatare dal vivo come all’articolo di Pasolini fosse stato dato, ricorrendo a caratteri cubitali, il definivo titolo «Io sono contro l’aborto», che diverrà poi il titolo «ufficioso» dell’editoriale ospitato in seguito dal Corriere della Sera (che, come già abbiamo ricordato, era stato titolato diversamente dal quotidiano milanese). Una scelta redazionale, quella di Amica, che certifica la perentorietà - e quindi la non fraintendibilità - della posizione di Pasolini sull’aborto: una posizione che invece da più di cinquant’anni, e oggi in modo non meno pervicace di un tempo, si tenta da più parti di annacquare, alterare, manipolare, spostando l’attenzione dalla motivazione fondamentale fornita da Pasolini («Sono contrario alla legalizzazione dell’aborto perché la considero, come molti, una legalizzazione dell’omicidio», citazione testuale dall’articolo uscito sul Corriere della Sera) alle motivazioni ulteriori formulate sempre sul Corriere: motivazioni, a differenza di quella principale (la quale è, prima di ogni altra cosa, scientificamente ineccepibile), pretestuose (la legalizzazione della pratica abortiva quale strumento della falsa tolleranza sessuale attuata dalla società dei consumi a scapito del coito omoerotico) oppure contorte e oramai obsolete (favorendo la pratica del coito eterosessuale, liberato dallo spettro della gravidanza indesiderata, l’aborto avrebbe paradossalmente portato a un aumento delle nascite e pertanto a un aggravarsi del problema della sovrappopolazione).

Adesso, dunque, l’auspicio - quasi certamente vano, ne siamo consapevoli - è che la riapparizione dell’articolo di Amica faccia comprendere una volta per tutte che quando un’associazione come Pro vita e Famiglia - la persecuzione di amministrazioni e tribunali nei confronti delle cui affissioni, sia detto per inciso, è uno scandalo antidemocratico che avrebbe verosimilmente indignato lo stesso Pasolini - attacca manifesti miranti a scoraggiare l’attività abortiva su cui compare il volto di PPP, non compie alcuna appropriazione indebita, poiché lo scrittore era indiscutibilmente antiabortista e lo ha affermato in più occasioni con una nettezza assoluta. Fino al punto di non accettare neppure la visione - certamente sensata e a nostro avviso necessaria nel suo realismo, a meno appunto di non assumere come Pasolini posizioni squisitamente idealistiche - dell’aborto legale come male minore.

Scriveva ancora Pasolini su Amica: «Infatti so che l’abrogazione delle leggi contro l’aborto è il “meno peggio”, un’azione di “realpolitik”, è un “compromesso”. […] Ebbene, è proprio questo ragionamento che io non mi sento di fare. La soluzione è a monte dell’abrogazione delle leggi contro l’aborto: è nel rendere popolare il concetto della libertà di fare figli come e quando si vuole, che non esiste illegalità in una nascita (questo per le ragazze madri, che, soprattutto nelle classi più povere, ricorrono all’aborto per evitare il disonore); se poi non si vogliono avere figli, ci sono un’infinità di modi per non averli: bisogna dunque, se mai, “abrogare” la Chiesa che condanna questi modi (la pillola ecc.)».Il punto è sempre lo stesso: si può non essere d’accordo con Pasolini e si può, anzi si deve, discuterlo. Non si possono invece distorcerne, per proprio tornaconto, le opinioni e le affermazioni. Non si può farlo diventare, da scomodo, comodo.

Continua a leggereRiduci

In questa puntata di Segreti il professor Riccardo Puglisi analizza il delitto di Garlasco da una prospettiva inedita: il ruolo dei media, la polarizzazione dell’opinione pubblica e il peso delle narrazioni nel caso Stasi. Tra giustizia, informazione e percezione collettiva, analizziamo come nasce, e si consolida, un racconto mediatico destinato a dividere.