- Le chiusure hanno ridotto i consumi del 57% e all'orizzonte c' è per un settore che vale 4,9 miliardi lo spauracchio sugar e plastic tax.

- Tassoni rimane italiana. L'iconica cedrata del lago di Garda acquisita dal gruppo degli eccelsi spumanti Ferrari.

- Acqua zuffregna e sciroppo di dose. Storia delle bevande italiane: dai primi venditori alla riscoperta di antichi marchi in un universo di dolcezza.

Lo speciale contiene tre articoli.

Anche per i gazzosa il 2020 è stato un anno difficile. Il crollo dei consumi ha pesato per oltre il 15% del mercato in un settore dove i margini sono risicati e sono i volumi a costruire il business. Per avere un'idea basta dire che pure la Coca Cola ha dovuto mettere in cassa integrazione 300 addetti dei reparti commerciali.

La perdita di fatturato è stata attorno la 30% complessivo visto che per tenere quote di mercato nella grande distribuzione si è abbondato di offerte promozionali. E resta tra gli operatori una forte preoccupazione legata a due balzelli che pendono sul settore come una spada di Damocle: la sugar e la plastic tax. La prima che trova giustificazione in quella pedagogia dei consumi che ormai caratterizza lo Stato dietetico - impulso dell' Europa a cui l'Italia del politically correct si è immediatamente conformata - ha già mostrato tutta la sua inutilità. Dove è stata applicata in Francia, in Gran Bretagna, in Olanda la sugar tax non ha affatto ridotto i consumi e per una ragione molto semplice.

Le bibite zuccherate e gassate sono uno dei pochi alimenti a basso costo e più si riducono i redditi disponibili più lo junk food avanza, a parte il fatto che le bibite gassate avvicinandosi l'estate sono un piacere a basso costo e ad alta soddisfazione. Detto questo Assobibe - l'associazione aderente a Confindustria che riunisce i maggiori operatori del settore - continua a chiedere non il rinvio (le due nuove tasse dovrebbero scattare il prossimo anno) ma l'abolizione di questi due balzelli. Per come è concepita in Italia la sugar tax colpirebbe le bibite con un aumento del 28% di tassazione ogni litro e la plastica tax avrebbe un'incidenza ancora superiore: oltre un euro ogni chilo di Pet. Senza tenere conto - come dice il presidente di Assobibe, Giangiacomo Pierini - che le aziende si sono incamminate da tempo su nuove ricette e nuovo packaging. Secondo Pierini con oltre mezzo miliardo d investimenti negli ultimi tre anni si sono ridotte del 27% le calorie in ogni litro di prodotto (è ovviamente una media tra tutti i prodotti di questo comparto) e si è ridotta di oltre il 20% la plastica utilizzata che peraltro è in larghissima misura plastica riciclata a e riciclabile. E tutto questo a fronte di una crisi che per ora non si arresta. In una recente conferenza stampa il presidente dei gazzosai ha ribadito che il crollo dei consumi è continuato. Avendo a disposizione i dati dei primi tre mesi del 2021 come termine di raffronto con il 2019 se ne ricava un calo di vendite del 57%: una mazzata. Per un settore che comunque vale molto, oltre 4,9 miliardi di fatturato, con 100 stabilimenti di produzione e una platea di addetti diretti di 800 mila occupati Senza contare le filiere: cioè i grossisti e la distribuzione. Ma tra chiusure di locali, lockdown, smart working, mancato turismo il cavallo non beve. E la ripresa sembra difficile anche perché gli italiani si sono fatti molto più risparmiosi.

Il crollo dei consumi e un riaccendersi dell'inflazione non lasciano intravedere nessuna immediato rimbalzo che sarebbe legato proprio alla stagione estiva quando la sete aumenta. Ma senza turismo è difficile ipotizzare un'impennata delle bibite. Anche perché noi italiani se siamo in testa alle classifiche di consumo di acqua minerale - consumiamo circa 222 litri a testa all'anno per un totale di 8 miliardi e spiccioli di bottiglie da un litro e mezzo di plastica - siamo molto al di sotto della media europea per quel che riguarda i soft drink. Ne beviamo circa 3,8 miliardi di litri per meno di 52 litri a testa contro una media europea di 94,5 litri dove spiccano i consumi dei tedeschi 140 litri pro capite, dei danesi 125 litri e dei belgi 122 litri. Siamo anche poco affezionati alle novità: se le cola sono di gran lunga le bevande più consumate 8.700 milioni di litri) al secondo posto di gradimento vengono i tè variamente aromatizzati, ma non gassati (360 milioni di litri) e al terzo posto le aranciate che però hanno avuto una flessione di gradimento ( 90 milioni di litri). Tutte le altre fanno il resto, ma un' indicazione in controtendenza è quella che viene delle bibite tradizionali italiane: chinotto, spuma, cedrata, limonata, toniche, gassosa. Queste sono in incremento di valore perché si stanno premiando i piccoli produttori per lo più regionali tant'è che le bibite tradizionali hanno segnato un incremento a valore (dati 2019) del 6,7% con 325 milioni di litri e 250 milioni di fatturato. Diverso il discorso degli energy drink che dalla chiusura dei locali hanno avuto una botta fortissima ma hanno comunque incrementato i consumi trai giovanissimi.

Tassoni resta italiana. Se la bevono i Luneli

Getty Images

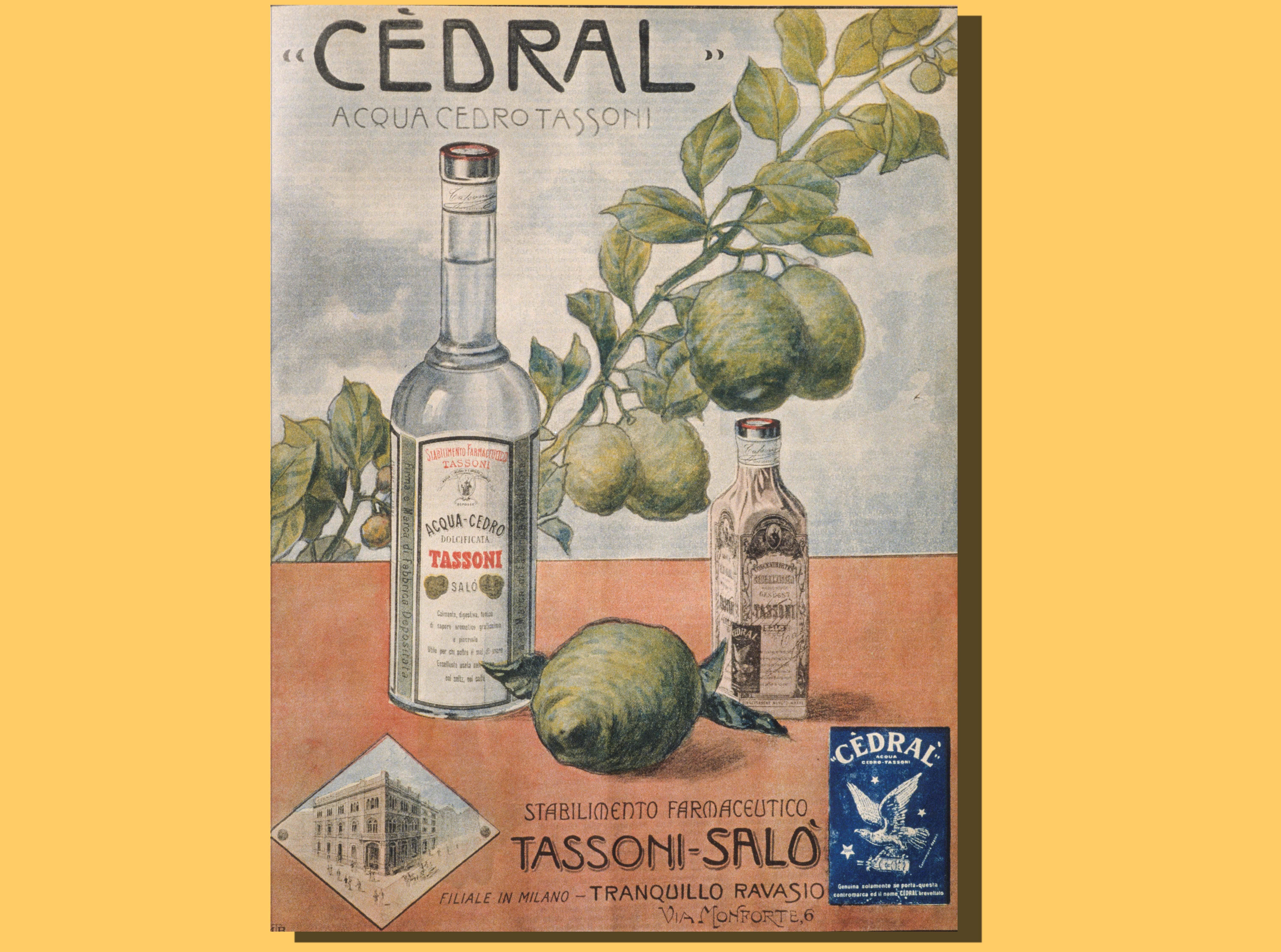

La ripartenza può essere anche un bicchiere dove sgorga un liquido giallo, dorato di mille bollicine che fa invidia al sole e profuma d'estate. Succede in Italia esattamente da cento anni, da quando nel 1921 Carlo Amadei crea a Salò la cedrata Tassoni. La storia è molto più antica e bisogna risalire al 1793 quando sulle rive del Garda Lelio Barbaleni aprì la sua spezieria che poi evolve in farmacia, infine in fabbrica di medicinali e distilleria. Ma in piena belle epoque gli sciroppi, parenti stretti dei rosoli, ma non alcolici, affascinavano le signore e il seltz pareva un'invenzione molto alla moda. I travet consumavano la spuma infuso di fiori di sambuco, in acqua con aggiunta di un po' di limone, tanto zucchero e talvolta melassa e la chiamavano la sciampagnina! La Tassoni è la colonna sensoriale delle estati italiane, da quando a Livorno cominciarono agli stabilimenti Pancaldi i primi bani di mare, da quando si andava alle terme, o in riva al lago. Erano le prime villeggiature borghesi. La ripartenza passa anche dall'aver trattenuto qui un simbolo dell'Italia pur appetito da molti colossi del beverage. È accaduto che la famiglia Amadei - gli eredi - dopo quattro generazioni d'impegno a estrarre sciroppo dai cedri del Garda per farne la Tassoni (e davvero basta la parola) volevano cedere tutto. E hanno fatto un' asta. Pensate all'asta al rialzo dei quattrini? No anche se la cifra è notevole, ma un'asta per stabilire chi si sarebbe attenuto al disciplinare della Tassoni e chi avrebbe garantito continuità all'azienda – una trentina di dipendenti, ma solida rete distributiva - e alle sue qualità. E chi ha vinto? Ha vinto un altro simbolo dell'Italia che sa fare l'Italia: la famiglia Lunelli, che significa cantine Ferrari (lo spumante della Formula uno, manco a dirlo) che significa vini di qualità in Toscana( Podernovo), in Veneto (è loro una delle cantine più prestigiose del Cartizze, Bisol con appendice a Venezia) in Umbria (il Carapace ottimo Sagrantino di Montefalco), che significa la più esclusiva acqua minerale d'Italia (Surgiva).

I Lunelli hanno creato il mito del Trentodoc uno degli spumanti più celebrati, ma hanno deciso d'investire in Tassoni per la forza del marchio e per aprire un altro mercato. Il gruppo ha fatturato nel 2019 (anno record) 106 milioni di euro di cui 79 arrivano dagli spumanti Ferrari con quasi 6 milioni di bottiglie vendute in una quarantina di paesi. Quest'anno hanno intenzione di andare oltre nonostante le difficoltà del virus cinese. Come dice Camilla Lunelli che è la responsabile marketing e comunicazione del gruppo: «Siamo orgogliosi di annunciare che Cedral Tassoni, con la sua iconica cedrata, entra a far parte del gruppo Luneli. Siamo entusiasti di dare il via a quest'avventura e felici che un marchio che fa parte dell'immaginario collettivo italiano come Tassoni resti nel nostro Paese. Vogliamo valorizzarne la straordinaria storia iniziata nel 1793 e il legame con il suo bellissimo territorio, il Lago di Garda». Del resto da Trento a Salò c'è solo questo mare interno! E ora per la Cedral si apre un mare di opportunità. Il gruppo di Salò ha fatturato poco meno di dieci milioni con 22 milioni di bottigliette vendute. Ma nelle intenzioni di Matteo Lunelli - è il giovanissimo presidente del gruppo, lunga esperienza in Goldman Sachs, dopo che Gino Lunelli, uno de tre capostipite, ha lasciato l'azienda dove lavorano anche gli altri due "Lunellini", Marcello enologo responsabile di produzione e vicepresidente, e Alessandro che si occupa dell'area tecnica - c'è una forte internazionalizzazione di Tassoni che deve diventare un'icona mondiale del bere all'italiana e una forte sinergia con la rete distributiva di Ferrari. Anche perché negli anni Michela Redini, presidente di Tassoni ed erede diretta del fondatore Carlo Amadei, ed Elio Accardo, amministratore delegato, hanno allargato la gamma delle bibite Tassoni sempre però nel rispetto assoluto della tradizione italiana. Così sono nati il Chinotto, il Sambuco, il Mirto, la Pescamara, le acque Toniche ai limoni del Garda, davvero un campionario della nostra tradizione dissetante. Che rimanda alla pratica conventuale.

I cedri sul Garda li hanno portati nel Trecento i frati francescani. Loro hanno affinato la tecnica di estrazione dell'essenza e loro hanno prodotto le prime bevande al cedro di cui la Tassoni è la fedele interprete. Ma la cosa straordinaria è che dai conventi, dalla suore benedettine e dalle clarisse in special modo sono nati tutti i dissetanti italiani e i rosoli quelli per esempio che Tomasi di Lampedusa rende protagonisti del Gattopardo. Bibite rese possibili dallo zucchero, prerogativa araba dunque siciliana, poi diffusosi in tutta Italia e diventato a buon prezzo da quando si estrae dalla barbabietola e non solo dalla canna, che sono diventate prima diletto dei signori e dopo gioia di popolo. E non c'è estate italiana da cento anni che non abbia profumato di Tassoni. Perciò questa inconfondibile bottiglietta gialla è un raggio di speranza, per una volta un'icona del made in Italy che resta a casa, nonostante il deserto economico che la pandemia ci ha fatto attraversare. Ma già che siamo a raccontar di bibite val la pena ricordarsi di Antoine de Saint-Exupéry che ebbe a notare: il bello del deserto è che da qualche parte nasconde un pozzo!

Dall'acqua zuffregna allo sciroppo di dose

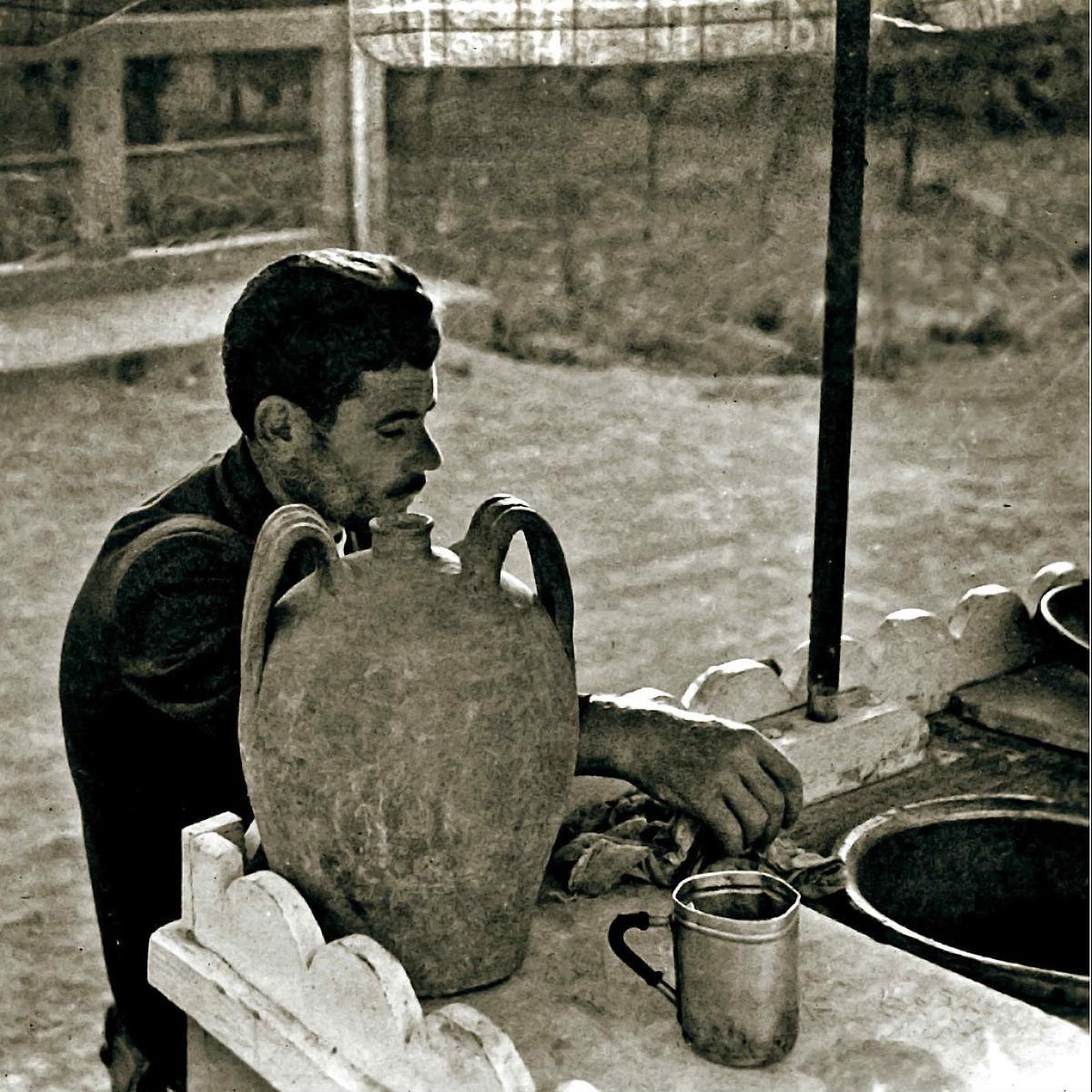

Napoli, 1950: un venditore ambulante di acqua zuffregna aromatizzata al limone di Sorrento

C'era un tempo in cui a Napoli erano famose le venditrici di acqua zuffregna. Attingevano acqua da una fonte sulfurea, la mettevano in brocche di coccio che tenevano sulla testa e per un miracolo chimico quell'acqua aromatizzata talvolta col limone restava sempre fresca. E così a Catania c'erano i chioschi e a Roma i grattacheccai, e a Firenze gli acquaioli. Era l'Italia assetata e povera che però con un bicchiere d'acqua e limone, magari un poco di zucchero scopriva l'immenso piacere delle piccole cose.

È da quest'arte di arrangiarsi per cercare di vivere appena un po' più confortevolmente e dall'abilità di questi venditori di frescura che si sono originate alcune delle bibite caratteristiche del nostro paese, colonna gustativa delle nostre estati. Quest'abilità dei venditori di strada si è declinata con le sapienze delle monache e dei monaci dei conventi che sfruttando erbe e conoscenze quasi alchemiche e ripescando dalla tradizione romana hanno costruito tutta l'arte liquoristica italiana: dagli amari ai rosoli. Dunque l'Italia nel bicchiere è un universo culturale che andrebbe più profondamente esplorato e con maggiore attenzione preservato. Si potrebbe riandare ai tempi della Grecia o della Roma antica per scoprire che anche allora c'erano bibite particolari: l'idromele ricavato da una parziale fermentazione del miele, il sidro, la birra (diversa dalla nostra) molto amata dalle donne a cui non era consentito l'uso del vino, la posca, la bevanda di acqua e aceto che dissetava i legionari romani (è quella che il centurione porge al Cristo sulla croce!) e perfino si sorbetti che i romani erano soliti gustare insaporendo la neve depositata nelle neviere con vini dolcissimi. Saranno poi gli arabi in Sicilia a mettere insieme ghiaccio e agrumi, ghiaccio e sambuco. E proprio a Catania troviamo le tracce dell'antenato della spuma. I chioschi più antichi di cui si ha traccia sono della fine dell'800, ma già si sa che nei pressi di Palagonia vi erano (e vi sono) delle sorgenti di acqua naturalmente frizzanti. Mettendo fiori di sambuco e more di gelso con aggiunta di limone e un po' di zucchero si creo di fatto l'antenata della spuma. Che è stata la bibita più popolare di sempre in Italia. Per farla oltre al sambuco si usa caramello, estratto di radice di rabarbaro. Che poi la spuma sia stata declinata in molti modi con l'aggiunta di essenze talvolta naturali talaltra di sintesi è un altro paio di maniche.

Una bevanda molto simile alla spuma è la miscelazione di succo di mela con acqua gassata o seltz. Sarà il caso di ricordare che i romani e i greci già conoscevano lo zucchero, ma che lo usavano con parsimonia perché era carissimo ed aveva scopo lassativo. Furono gli arabi intorno al Mille a introdurne massiccio uso e l'arrivo dello zucchero consentì miracoli gastronomici come la pasta martorana (quella di mandorle) o l'invenzione degli sciroppi. Gli sciroppi stanno alla base delle nostre bibite. E diventano popolarissimi a partire dai primi dell'800. La prima coltivazione di barbabietole da zucchero è del 1809 il primo zuccherificio industriale si aprì a Rieti nel 1873, nel mezzo vi erano produzioni artigianali. Ed erano i farmacisti a produrre gli sciroppi partendo dalla frutta di stagione e locale. Così cominciarono ad aversi gli sciroppi di amarena (non è un caso che si siano sviluppati agli inizi del '900 tra Modena e Bologna), di limone e di arancio (tra Palermo e Napoli) e poi di orzo (in Toscana) e ancora si aggiunsero gli sciroppi di sambuco, di gelso mentre il latte di mandorle era noto da secoli e lo sciroppo di menta risale ai conventi del 1200, così come c'è tutt'oggi uno sciroppo rarissimo che si fa in Liguria: quello di rose famosissimo in Valescrivia. E ce n'è un altro che un tempo era appannaggio solo degli speziali e dei farmacisti e che ingentiliva le estati delle nobildonne: quello di tamarindo. Il primo modo di bere scuro degli italiani. Da questi sciroppi nascono poi le bibite italiane. Se dobbiamo elencare le più note ci sono il Chinotto ce si fa partendo dall'agrume coltivato ora nel savonese una volta più esteso, poi l'ranciata che contrariamente a quanto si potrebbe pensare nacque non in Sicilia ma nella bergamasca. L'aranciata frizzante è stata inventata da Ezio Granelli allora proprietario della fonte San Pellegrino che la presentò alla Campionaria di Milano nel 1932. Il limoncello manco a dirlo nasce ad Amalfi nel periodo del primissimo turismo utilizzando i limoni sfusati.

Se questi sono i capisaldi della nostra tradizione (anche lo Spritz e i vari aperitivi leggermente alcolici prendono origine da qua: dal Campari all'Aperol sono tutti figli dell'idea di utilizzare il contrasto dulcamaro che viene dal rabarbaro e poi dalle acque toniche) oggi ci sono molti nuovi imprenditori che hanno ripreso i fili di queste produzioni. Tanto per dirne alcuni la Brasilena calabrese che è caffè gassato, i ginger e le toniche di Abbondio in quel di Corsico, le stupende bibite di Bona (Augusta) dal Melograno al mandarino verde al bergamotto, i freschissimi agrumi delle ragazze di BioSmurra di Rossano, le spremute da gassare di Bibite Madre di Modica, l'eccelsa spuma Paoletti - compresa la nera molto rara - di Ascoli Piceno e tra i prodotti noti al largo pubblico come non ricordare il derby dei bitter: Mentasti nel 1961 fa debuttare il Bitter San Pellegrino, nel 1964 risponde Piero Ginocchi con il Picador che di lì a qualche settimana diventerà il Crodino. Sono la declinazione analcolica dei famosissimi bitter (nati da esperimenti di farmacia) a loro volta declinati dal vermouth, la splendida idea che nel 1786 ebbe Antonio Benedetto Carpano di aromatizzare il vino con le erbe officinali ripigliando l'antichissima pratica greco-latina e sposandola con la grande sapienza erboristica consolidatasi in Italia grazie ai monasteri.

Come sempre capita in Italia la diversità è massima e un'indagine di grande valore sarebbe quella di ripercorrere i legami tra queste bibite e l'arte, moltissimi pittori si sono prestati a fare le affiches pubblicitarie. Perfino i futuristi si cimentarono con le bibite (c'è un ampio catalogo di cocktail e soft drink prodotti dai seguaci di Marinetti) e ne crearono le immagini. E oggi c'è chi ha ripreso quell'idea: sono i ragazzi trevigiani di Bevande Futuriste che hanno due linee: la bio e la Cortese. Un universo tutto da bere!

Lipsia, il mercato e il vecchio municipio (iStock)

Lipsia, il mercato e il vecchio municipio (iStock) La città di Brno in Repubblica Ceca (iStock)

La città di Brno in Repubblica Ceca (iStock) Trnava, Slovacchia (iStock)

Trnava, Slovacchia (iStock) Il centro storico di Brașov in Transilvania (iStock)

Il centro storico di Brașov in Transilvania (iStock)