Il silenzio di Conte e Tria sul nuovo «salva Stati» nasconde uno dei motivi dietro la sberla leghista

«Anche nel 1994, quando cadde il governo Berlusconi I, sembravano scontati il ritorno immediato alle urne e la sua vittoria», ha detto pochi giorni fa Massimo D'Alema. «Invece con il governo Dini facemmo un'operazione che era impopolare ma decisiva per il Paese. Fu infatti quella scelta che permise poi al centrosinistra di vincere le elezioni. E con il governo Prodi, l'Italia entrò in Europa». In attesa di capire in quale continente fosse il nostro Paese prima dell'esecutivo guidato dal Professore, le parole sulla pazza crisi estiva pronunciate dall'altro ex premier redivivo tornano sempre lì: l'Europa.

«L'Europa» è il feticcio cui agganciare l'appello alle forze «responsabili» levatosi anche ieri per bocca di Pier Ferdinando Casini e Gianni Letta: forse l'unico, del resto, capace di tenere assieme Partito democratico, Movimento 5 stelle, Liberi e uguali e, chissà, perfino Forza Italia. Serve un esecutivo, è il refrain cui plaudono in tanti, che licenzi una legge di bilancio per sterilizzare l'Iva ed evitare lo «scontro con l'Europa». Ma è un feticcio, appunto: quanto alle scelte reali dell'Unione europea, della Commissione e dei trattati più incisivi sulla vita economica del nostro Paese, dire che Parlamento e opinione pubblica siano poco informati e sensibili è un garbato eufemismo. Non mancherebbero gli esempi dei danni fatti da questa superficialità: l'adesione all'euro cui probabilmente D'Alema faceva riferimento, il fiscal compact e il bail in sono solo alcuni esempi di come l'Italia abbia digerito passaggi epocali senza che essi fossero né sottoposti al vaglio elettivo (del resto, non si possono fare referendum su leggi tributarie o di bilancio) né a una seria «analisi costi e benefici», per usare un termine in voga. Anzi, spesso i relativi passaggi parlamentari sono stati caratterizzati da un sottofondo di urgenza che ha tolto consapevolezza nel merito.

Uno di questi passaggi, ovvero la partecipazione dell'Italia ai cosiddetti fondi Salva stati, è non solo un'altra documentazione di come la dicotomia falsante tra «europeisti» e «no euro» celi una drammatica difficoltà a padroneggiare i meccanismi dell'Unione; ma pure una partita aperta, di cui a stento la politica stessa sembra essere conscia.

Per ricostruirla, e capire come anche questo passaggio sia stato decisivo per la rottura della Lega, occorre fare un passo indietro al 2010. Quando inizia ad arrivare in Europa l'onda lunga della crisi Lehman, le istituzioni comunitarie si dotano (a maggio) di uno strumento - tecnicamente una società di diritto lussemburghese - chiamato Fondo europeo di stabilità finanziaria (Efsf), che emette obbligazioni destinate a finanziare il deficit di Stati in difficoltà (in particolare, all'epoca, Portogallo e Irlanda, oltre ovviamente alla Grecia). Un anno dopo, il Fondo confluisce nel Mes (Meccanismo europeo di stabilità), la cui finalità è identica ma che, a differenza del primo, non emette titoli ma riceve capitale versato dai singoli Stati. Per accedere ai finanziamenti del Mes in caso di crisi di finanza pubblica, in sostanza, un Paese accetta forti condizionalità sui suoi conti, in un intreccio normativo e finanziario complicatissimo. Ogni Stato membro contribuisce a tali fondi in modo proporzionale: nel caso dell'Italia, sono circa 60 miliardi di euro versati. Nell'indifferenza generale, Senato e Camera approvano Fiscal compact e Mes tra il 12 e il 19 luglio 2012, Giorgio Napolitano promulga il testo il 23 dello stesso mese. Mario Monti è al governo dal novembre 2011, ma lo spread viaggia a quota 536, pericolosamente a un passo dai livelli «berlusconiani». Sono ore drammatiche: il 26 luglio Mario Draghi pronuncia lo storico discorso di Londra e solo a quel punto il differenziale inizia un lungo percorso di discesa, spinto dall'avvisaglia evidente del futuro intervento della Bce. Da allora è in vigore uno strumento finanziario, pensato come scudo contro le crisi, che all'Italia è costato parecchio, e ha sistemato - più che le finanze pubbliche - i creditori privati, soprattutto tedeschi e francesi, che si erano esposti su Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda.

Da mesi, il Mes è sottoposto a un percorso di riforma con l'obiettivo di dare ad esso la cornice istituzionale di un nuovo Trattato. Dando seguito all'Eurosummit del dicembre 2018 (per l'Italia era presente Giuseppe Conte), l'Eurogruppo dello scorso 14 giugno ha approvato una bozza di questo nuovo trattato, che punta a consolidare i due strumenti nati sotto la spinta della crisi con le successive regole sul sistema bancario e sulle risoluzioni, la cui volubilità è tristemente nota al nostro Paese. Come ha spiegato il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, in una lettera del 15 giugno al presidente uscente dell'Eurosummit, Donald Tusk, l'obiettivo è di chiudere entro fine anno. Malgrado una legge, la 234 del 2012, impegni il governo a informare «tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica» (articolo 5, comma 1), di Mes in Italia non si è quasi mai parlato. Non è esagerato affermare che il Parlamento, salvo poche eccezioni, non sa quasi nulla. Eppure ballano cifre e principi le cui conseguenze per entità fanno sfigurare i recenti scontri di politica economica, a prescindere dal colore politico dei governi.

Che prevede la riforma del Mes? Secondo quanto La Verità è in grado di ricostruire, il trattato incorpora le clausole di Maastricht vincolando a esse la possibilità di accedere allo strumento di stabilizzazione da choc, inserendo il tutto in voci all'interno del bilancio comunitario. Per l'Italia è un doppio rischio: si avrebbe la conferma della necessità di partecipare a eventuali aumenti di contribuzione, e - allo stato attuale - la sostanziale e contemporanea certezza di non potervi mai accedere (i «paletti» sono un deficit sotto il 3% e un debito pubblico tendente al 60% del Pil). Eurogruppo ed Eurosummit gestirebbero l'erogazione dei contributi, secondo il consueto meccanismo di condizionalità delle istituzioni comunitarie: un po' paga il Mes, un po' lo Stato, purché si faccia ciò che decide il Mes, o l'Ue in generale. Nel pacchetto complessivo finirebbe anche una nuova regolamentazione per lo smaltimento dei crediti deteriorati delle banche (i famosi Npl).

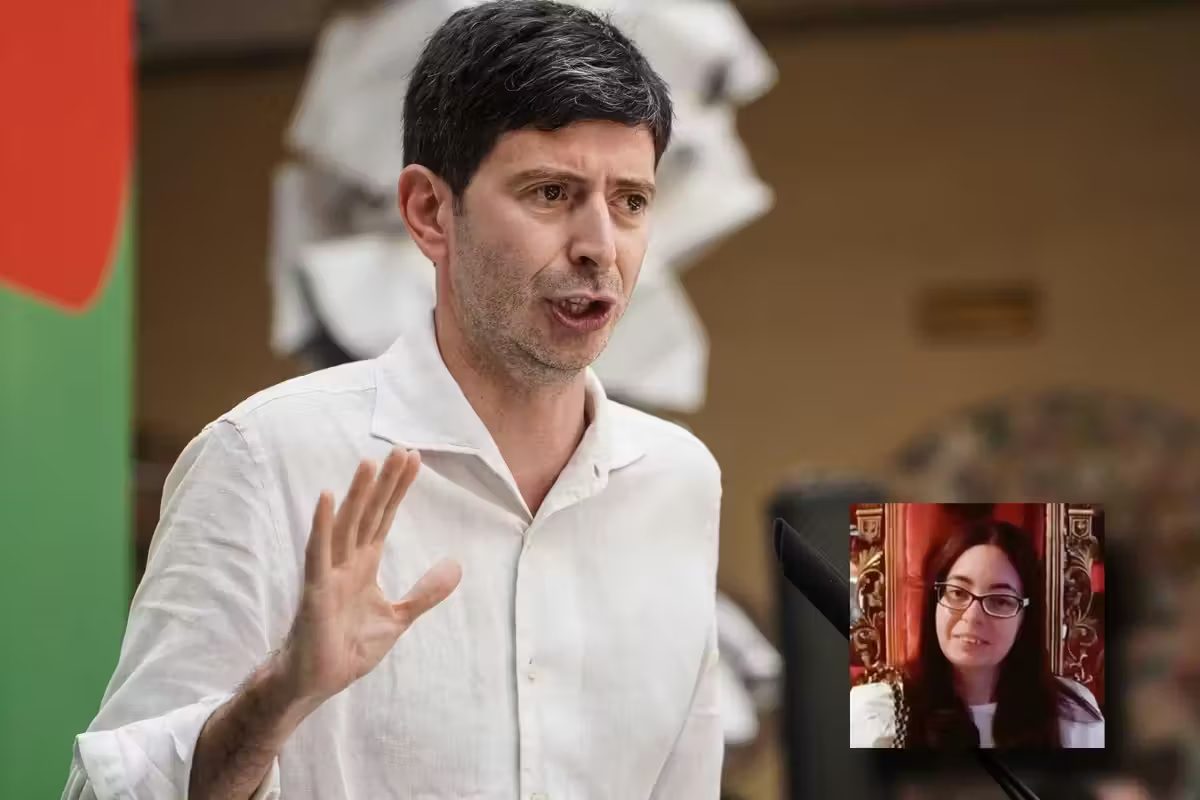

Che effetti avrebbe sull'Italia e sul suo debito pubblico un quadro normativo in cui, per essere aiutati in caso di choc finanziari, occorra avere quel tipo di carte in regola su deficit e debito pubblico stesso? Ma soprattutto, in attesa dei passaggi di ratifica parlamentare, è normale che il negoziato sia condotto da mesi in un limbo in cui non solo l'opinione pubblica ma gli stessi politici che discutono le scelte di bilancio e che si scannano sul «più» o «meno» Europa non riescano ad accedere ai dettagli e ne informino il Paese? L'eventuale maggioranza che potrebbe comporsi per evitare le urne avrà interesse ad affrontare questi nodi, dal momento - per esempio - che il Blog delle Stelle ha dichiarato in un post del 21 giugno 2019 una secca opposizione a tale riforma?

Altro tassello inquietante: chi rappresenta l'Italia ai tavoli di lavoro? Come detto, nel dicembre 2018 all'Eurosummit c'era Conte. All'Eurogruppo di giugno partecipavano i ministri del Tesoro, quindi Giovanni Tria. «Le questioni di maggior rilievo», ha riassunto il premier parlando del tema, «riguardano la revisione delle linee di credito precauzionali, rapporti e divisione dei ruoli tra Commissione e Mes; questioni legate al debito». Non proprio esaustivo. Anche perché spesso capita che su partite di questo tipo ministri e capi di governo si trovino davanti, per la ratifica finale, dossier già preparati e frutto di mesi di lavoro. Al Mes si dedica un «Euro working group» (dove siedono i direttori del Tesoro: da noi Alessandro Rivera, confermato nel 2018). Secondo fonti consultate dalla Verità, sulla questione specifica dell'assicurazione europea dei depositi è impegnato un altro gruppo tecnico, dove siede un funzionario di Bankitalia. Che linea sostiene? In che modo è sottoposto a un controllo o anche solo a un indirizzo politico, che pure sarebbe previsto dalla legge 234 e dal buon senso? Perché per mesi il morituro governo italiano, in particolare Conte e Tria, hanno nei fatti disatteso la norma citata e pure le richieste dirette provenute in Aula dalla maggioranza che li sosteneva? Forse, per capire la crisi d'agosto, occorre rispondere (anche) a queste domande.