Il cristianesimo occidentale è malato di «narcisismo grandioso»? È anch'esso colpito dalla patologia per cui uno sbandiera fratellanze universali, e non vede il malessere del figlio sotto i suoi occhi (nello studio dell'analista è una situazione molto frequente)? Parrebbe di sì, a giudicare dall'obbligo di dire subito la parola «accoglienza» dopo «immigrato», e dall'insofferenza per «popolo» o «etnia», diventate in pochi anni impronunciabili. Di narcisismo grandioso puzza anche l'appiccicare sempre al cristianesimo il solenne «universalismo», mentre «localismo» equivale ormai a chiusura e ignoranza. Chissà cosa pensa l'uomo nato nella mangiatoia di Betlemme della sindrome grandiosa della religione che a lui si ispira...

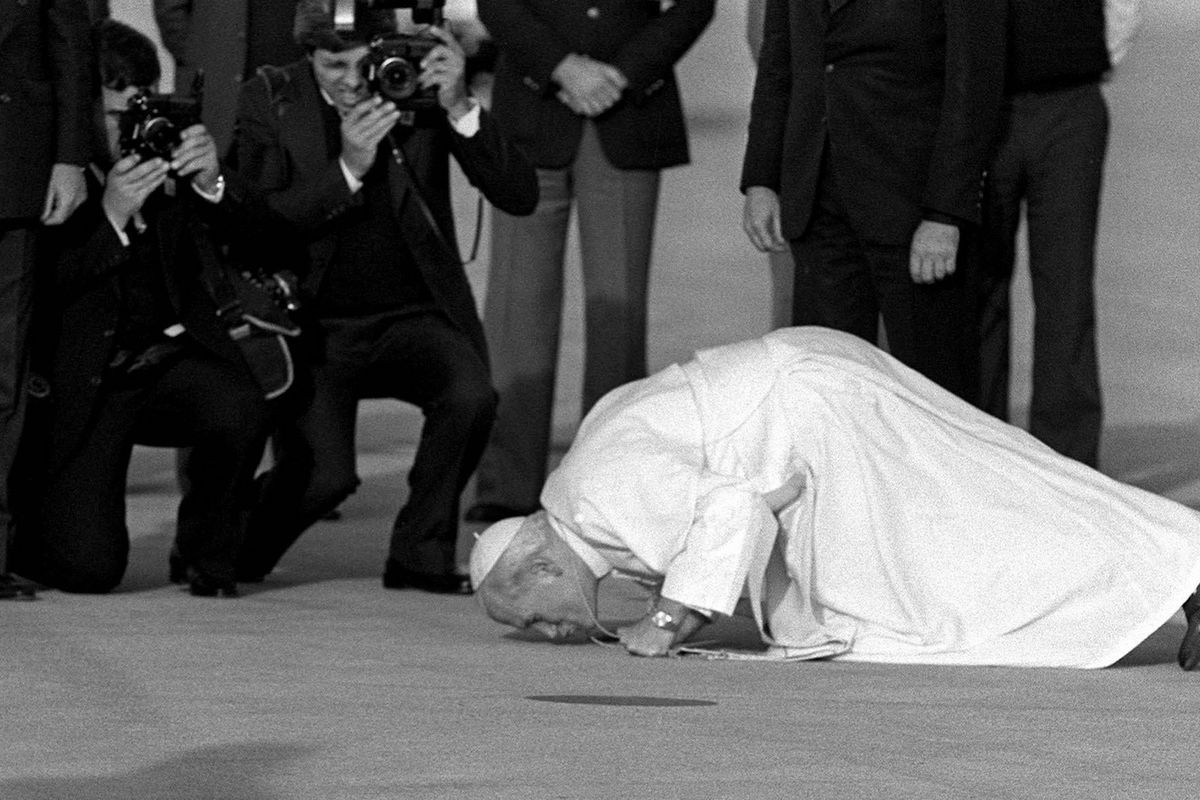

Ma ora è così. E si può capire: siamo nel tempo della globalizzazione (anche se non pare stare benissimo). Non fu però così fino a ieri. Molti di noi ricordano San Giovanni Paolo II inginocchiarsi e baciare ogni nuova terra in cui l'aereo lo portava, in segno di devozione per quella nazione, quel specifico luogo. Era il suo modo, di Pontefice autenticamente moderno, di onorare l'antico principio del cristianesimo: la devozione alla terra del padre, la patria, il luogo della nascita, dell'origine e del radicamento, e quindi del destino. Ogni terra è particolare, e sacra. «La volontà di Dio per la sua creazione è la diversità e non l'omogeneità». Fu anche per questa sua convinta devozione che quel Pontefice fu determinante nel crollo del mito vivente del superamento delle nazioni: la comunista Unione sovietica, che non resistette alle sue azioni e preghiere a favore delle patrie (e della sua Polonia), e si squagliò come neve al sole.

D'altra parte che l'uomo sia lacerato tra conquista del mondo e sovramondo, e amore per la terra natia e la nazione, è raccontato fin dalle prime pagine delle Scritture della religione ebraico-cristiana. All'inizio della Bibbia, Genesi racconta come i figli e nipoti di Noè, benedetti e inviati da Dio in tutta la terra, popolarono i diversi continenti e diedero origine alle diverse nazioni e lingue. Questa diffusione e diversificazione dell'umanità non fu un effetto del peccato originale, ma come ricorda Bernard Anderson, professore all'università di Princeton (sull'autorevole Concilium. Rivista internazionale di teologia): la «chiara e positiva volontà di Dio che dopo il diluvio ha fatto prolificare il pluralismo etnico». Il progetto divino infatti non ha mai contemplato «un'umanità unificata e omogenea, ma l'unità del genere umano nella diversità». Anche il libro profetico di Isaia conferma nella Bibbia la stessa cosa: alla fine dei tempi i popoli arriveranno come nazioni diverse, con la loro identità e specificità etnica. Dio, insomma, non ha niente a che fare con i generici discorsi fatti oggi (spesso anche nella Chiesa) su universalizzazione e globalizzazione.

È vero infatti che a volte gli uomini, nella loro ambizione grandiosa (la hybris, l'invidia verso gli dei) scambiano il luogo in cui sono per «il centro della terra» e danno la scalata al cielo, costruendo «la torre più alta del mondo». È successo a Babilonia, come succede anche oggi in varie città della terra. Questa «grandiosità narcisistica» dell'uomo, il voler diventare il centro della terra e alzarsi fino al cielo, annullando la ricchezza delle differenze, non piace però al Signore (anche l'analisi, del resto, mostra come non funzioni mai). A Babilonia, irritato dalla boria umana, Dio scese dal cielo (racconta ancora Genesi) e ne «confuse» il linguaggio. Gli uomini non riuscirono più a capirsi tra loro, e si dispersero. Anche a Babilonia, dunque, il Signore confermò la sua volontà che gli uomini moltiplichino nel mondo culture, lingue e nazioni.

La storia successiva racconta poi l'eterno ritorno di tentativi di gruppi o sistemi politici di porsi come «centro della terra» e salire in alto (lo fecero i vari imperi nelle varie epoche), e il successivo fallimento, come vediamo oggi con l'Europa. Di queste fantasie grandiose rimangono solo le loro basi salde, cioè le diverse nazioni («organiche», di terra, sangue e cultura): i popoli con la loro lingua e il loro territorio. Finora, nella «lunga durata», è sempre accaduto così, smentendo la teoria illuminista del progresso inarrestabile. La storia umana è un succedersi di pseudo globalizzazioni dalle smisurate ambizioni e un successivo rientrare nel proprio popolo, rimettendo i piedi sulla propria terra. È fin troppo facile rivedere il fallimento di queste grandiose fantasie nei confusi vaniloqui dell'Europa di oggi. Il Dio ebraico-cristiano nelle sue varie Chiese non prevede l'unificazione del mondo, e neppure dei continenti.

Cosa pensa poi Gesù Cristo del grande slogan di questi anni, l'accoglienza dello straniero, oggi considerata la cartina di tornasole del comportamento del cristiano doc? Può sembrare sorprendente, ma in tutto il Vangelo Gesù non ne parla mai. Il fatto è che la questione dell'immigrazione e di come regolarla è affare «di Cesare», del potere politico con il quale Gesù spiega chiaramente di non volere avere niente a che fare, distinguendo bene quel che è di Cesare da quel che è di Dio. Proprio il tema politico, separa poi la strada sua e dei suoi discepoli da quella dell'altro selvatico, il cugino Giovanni il Battista, e dei suoi seguaci.

La questione torna però dopo uno dei passaggi più selvatici del Vangelo, dove Gesù prende una posizione più precisa, molto diversa dalla melassa oggi corrente. Accade quando scribi e farisei vengono apposta da Gerusalemme per chiedergli conto del come mai i suoi discepoli non si lavano le mani prima di mangiare, come invece fanno gli ebrei osservanti. Gesù spiega che non è il mangiare senza lavarsi le mani che rende impuro l'uomo, ma ciò che viene dal cuore: menzogne, false testimonianze, bestemmie. Dopo di che, va con i discepoli «dalla parti di Tiro e Sidone», in terra pagana, per occuparsi dei fratelli giudei che vi si trovano. Ed ecco che lì si fa avanti una donna greca, di origine sirofenicia, non ebrea, che si getta ai suoi piedi gridando e chiedendogli di cacciare il demonio dal corpo della figlia. Gesù però (raccontano Matteo e Marco con poche differenze) «non le rivolse neppure una parola». Allora i discepoli gli chiedono che la accontenti altrimenti «ci grida addosso». Lui però non si impressiona, e precisa: «Non sono stato inviato che alla pecore smarrite della casa d'Israele». La donna allora si prostra dicendo. «Signore aiutami». Ma il Cristo le spiega: «Non va bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini». Al che la donna sirofenicia: «Ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Gesù, vista la fede che la donna aveva in lui, guarisce all'istante la figlia, e la donna tornando a casa la trova guarita.

C'è una differenza sostanziale tra cittadini e stranieri: è solo la fede in un Dio padre comune che ci può rendere davvero fratelli. Il resto sono chiacchiere e opportunismi.