Alla ricerca di se stessi nell’Ultima Thule: Mabire e la religione nordica

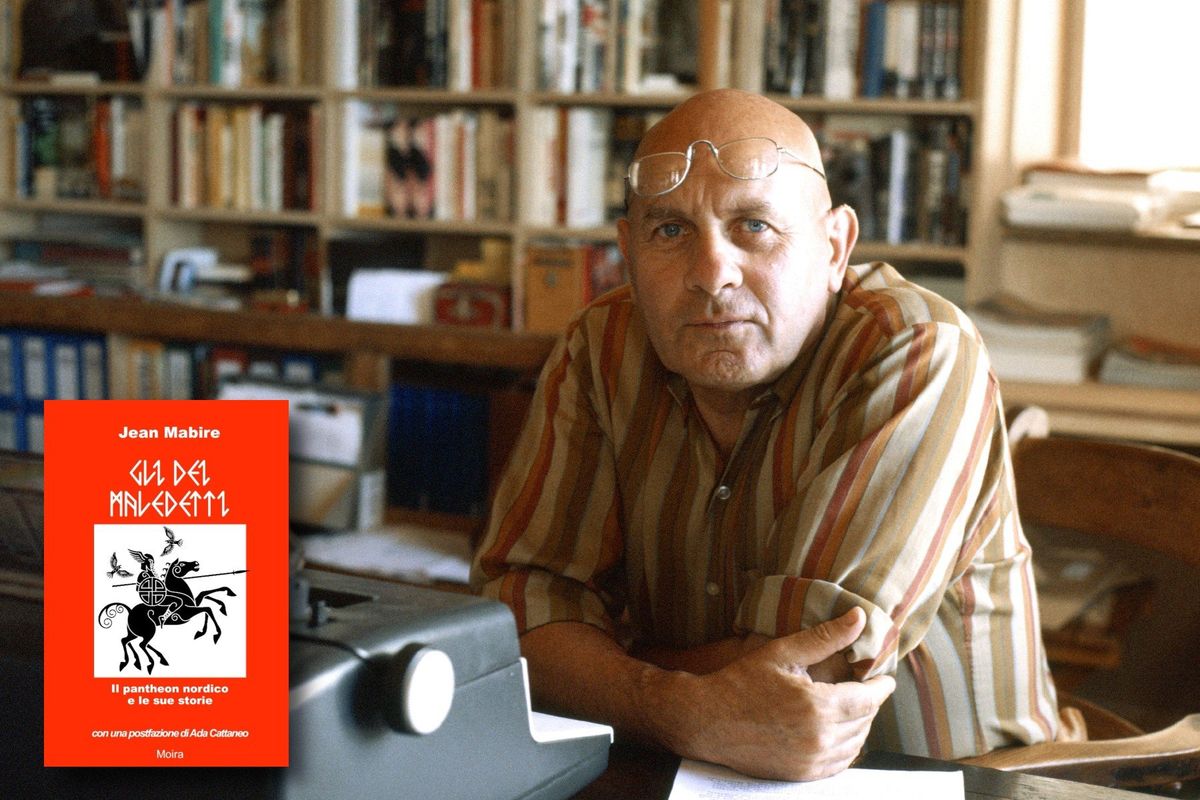

Appena tradotta in italiano una guida al pantheon norreno dell’autore francese, che fu «fratello maggiore» degli intellettuali che fondarono la Nouvelle Droite.

Il mondo delle divinità nordiche rappresenta un serbatoio eterno di riferimenti mitologici, canoni narrativi e frammenti di immaginario che non cessa di affascinarci. Basti solo pensare, tanto per fare un riferimento recente, alla splendida pellicola The Northman, del 2022, diretta da Robert Eggers, trasposizione cinematografica della storia di Amleth così come narrate nelle Gesta Danorum di Saxo Grammaticus. O a Ragnarok, serie televisiva danese-norvegese in cui la lotta tra dèi norreni e giganti viene trasposta in un teen drama contemporaneo a tinte green. Ma serie tv, fumetti, romanzi a tema nordico non si contano, che si tratti di prodotti storicamente fondati o di opere fantasy alla Game of Thrones, che comunque a quelle atmosfere estetiche vanno ad attingere. La ragione di tale popolarità è semplice: si tratta di un bagaglio mitico che da una parte, soprattutto per noi mediterranei, suona «esotico», ma dall'altro coglie indubbiamente qualcosa di molto più familiare, una sorta di memoria ancestrale solo parzialmente obliata, esattamente come quei germani che a Tacito apparivano portatori di usanze spesso bislacche, ma non di meno gli ricordavano virtù e mentalità che la romanità aveva perduto. Quello che Tacito non poteva sapere e che noi invece sappiamo, è che questa sensazione simultanea di lontananza e vicinanza ha un fondamento nel comune passato indoeuropeo che lega popoli mediterranei e nordici, così come le antiche civiltà iraniche o indiane.

Al pantheon nordico è dedicato un libro appena uscito per i tipi di Moira, Gli dei maledetti, del francese Jean Mabire. Scomparso nel 2006, Mabire non è stato solo un brillante e prolifico scrittore: nato nel 1927, è stato una delle anime del mondo identitario europeo, diffondendo per decenni il pensiero suo regionalista, ecologista, radicato, di matrice attiva, concreta, scoutistica. Insieme a Dominique Venner è stato il «fratello maggiore» della generazione di giovani che a fine anni Sessanta diede vita alla Nouvelle Droite. Con questo pedigree, non stupisce che un autore del genere sia finito a interessarsi a Odino, Thor e i loro fratelli. Come riconosce Mabire stesso:

«Se c'è un libro che dovevo scrivere, è proprio questo. Normanno di origine e di passione, fondatore della rivista Viking, collaboratore di Heimdal o di Haro che ne hanno ripreso il testimone, autore di una storia dei Normanni e di un'epopea dei Vichinghi, cronista delle esplorazioni polari, familiare alle Saghe - almeno quelle tradotte in francese - pellegrino fervente verso il sole iperboreo dell'ultima Thule, navigatore il cui compasso sentimentale si ostina da qualche decennio a segnare sempre il Nord, dovevo rendere agli dèi di Asgard la vita che mi avevano un tempo offerto. Da un po’ sognavo di raccontare i loro viaggi, per renderli familiari e popolari, come si addice a dèi del nostro clan».

Si capisce bene come l’autore non abbia inteso svolgere una mera ricognizione erudita in terra mitologica. Per quanto Gli dei maledetti possa funzionare anche semplicemente come «enciclopedia», come introduzione divulgativa al tema di cui sopra, è evidente come Mabire abbia voluto realizzare un’opera militante, decisamente partecipe. Lo riconosce lo stesso autore francese: «Per affrontare la mitologia "barbara", oserei quasi dire che bisogna già possedere la fede. Non la credenza in un dogma e ancora meno la sottomissione a una cappella, ma uno slancio dell'anima verso un altrove che gli antichi posizionavano nell’Ultima Thule, ai limiti settentrionali del mondo conosciuto. Affrontare davvero l'universo spirituale nordico, di cui la mitologia è solo un aspetto, non può essere solo un passatempo o una curiosità, ma è una scoperta ed una ricerca, che alcuni hanno paragonato alla ricerca del Graal. Ma senza la mistica, il Graal qui è solo un calice».

Quanto al confronto Nord-Sud cui si accennava in apertura, è lo stesso Mabire a chiarire: «Opporre in un confronto assoluto il Sud e il Nord porta a mutilare gravemente un'eredità comune. […] Chiunque abbia una certa familiarità con la mitologia mediterranea non troverà nella mitologia scandinava un clima significativamente diverso. Superato il primo momento di sorpresa, causato soprattutto dalla sonorità di nomi insoliti per chi non conosce le lingue germaniche, non è necessario insistere troppo a lungo su questo punto. Apollo e Balder non sono nemici, ma fratelli, o almeno cugini».