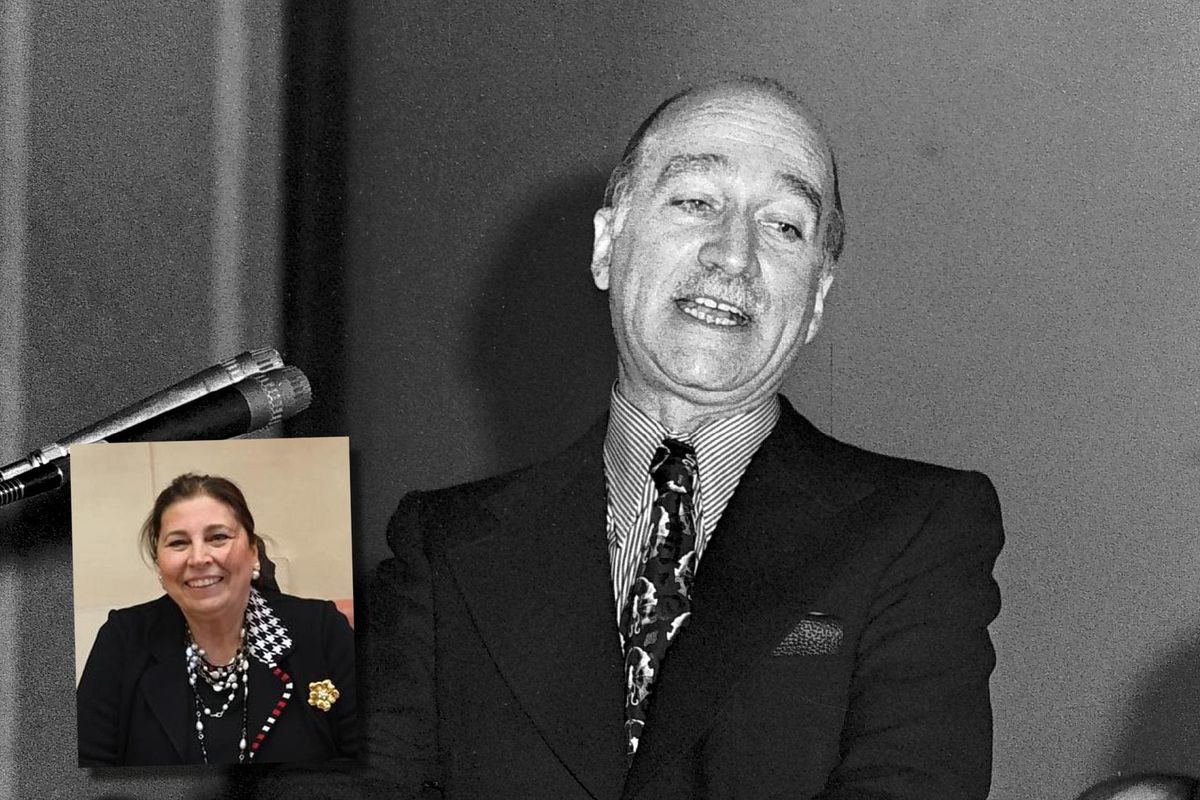

Giorgio Almirante non detestava la democrazia ma, come diceva, la «falsa democrazia». Lanciava strali contro De Mita, sbeffeggiandone l’accento irpino. Non sopportava l’autoritarismo di Craxi: «Più ducetto di così…». Definiva Montecitorio «aula vile e incapace». Tra i fondatori del Msi, nel 1946, ne fu spesso segretario o presidente. Nel 1977 subì la diaspora di una parte del partito, pare incoraggiata da Fanfani. Contrastò posizioni revansciste, come quella di Rauti, e condannò la destra extra-parlamentare. Auspicava riforme costituzionali e presidenzialismo. Era favorevole al referendum. Il suo ideale di donna era Madame Roland. Ne ricordava le parole prima della ghigliottina: «O libertà, quanti delitti si commettono in tuo nome!». Figlio di attori, famiglia di origini molisane-siciliane, morì, a 74 anni, nel 1988. Dopo il divorzio dalla prima moglie, sposò, in chiesa, Assunta Stramandinoli, da cui ebbe, nel 1955, Giuliana De’ Medici che, per le leggi dell’epoca, dovette assumere il cognome del primo marito della madre, anch’essa separata. La figlia dell’ex-leader Msi, laurea in scienze politiche, sposata con un medico dentista, è oggi segretario generale, a Roma, della fondazione Giorgio Almirante. Ha due figli, Raffaello, 35 anni, e Giorgia, 31.

Come ricorda la figura di suo padre in famiglia?

«La sua presenza in casa era molto limitata perché pieno d’impegni, e il sabato e la domenica girava l’Italia per visitare le federazioni del partito. Quindi, delegava a mamma la gestione di casa e famiglia. La severa in casa era sicuramente lei, nota per il suo carattere un po’ intransigente».

Dialogante e non autoritario, dunque…

«Era un padre affettuoso, carino. Non so perché avesse questa nomea di uomo freddo, di ghiaccio, come spesso i suoi colleghi giornalisti lo dipingevano. Non gli ho mai sentito dire una parolaccia o visto trattar male qualcuno. Le faccio un esempio…».

Prego.

«Una mattina arrivò in macchina alla sede storica del partito in via delle Quattro Fontane e l’usciere non era ancora arrivato ad aprire l’androne per parcheggiare. Quando arrivò, gli disse: “Cerca di essere più puntuale, ma ora prendiamo insieme un caffè”».

Contrasti con lui nell’adolescenza?

«Sempre avuto un rapporto molto sereno, ma io non sono una ribelle. In vacanza organizzava gite, passeggiate, in maniera che mi divertissi e non mi annoiassi. A 14 anni, mi disse: “Cosa vuoi di regalo a Natale”? Risposi: “Il motorino”. Mi regalò un Ciao, che ancora conservo, restaurato da mio marito. Dopo sei mesi me lo tolsero, perché ricevettero minacce e decisero di farmi accompagnare dall’autista, ma senza ansie».

Com’era il rapporto di Almirante con donna Assunta?

«La adorava, un rapporto invidiabile. Potevano avere qualche diverbio e discussione, ma c’era un affetto reciproco straordinario, si completavano. Si confidava con lei, le raccontava amarezze e difficoltà…».

Era sua madre a prendere le decisioni di famiglia?

«Faceva tutto lei. Consideri che acquistò un appartamento in via delle Quattro Fontane. Mio padre venne in casa nuova il giorno del trasloco».

In famiglia si parlava di politica?

«Assolutamente sì, soprattutto quando crescemmo».

Lui accettava il dibattito?

«Sì, guardi, era la persona più democratica che potesse esistere, checché ne dicano. Ascoltava tutti senza alcuna remora».

Uomini politici di altri partiti frequentavano casa vostra?

«Persone che non fossero del nostro ambiente, no. Gli incontri avuti con Berlinguer, nei quali cercavano soluzioni per tamponare gli opposti estremismi, furono molto riservati e non venivano fatti a casa».

Donna Assunta era gelosa?

«Eh sì, abbastanza».

Lui gliene dava motivo?

«Non gliene dava motivo, ma era un bell’uomo e l’incarico che ricopriva lo rendeva affascinante».

Lei controllava la sua gelosia?

«Sì, mai assistito a scene di gelosia. Però, insomma, stava attenta…».

Almirante era un cattolico praticante?

«In realtà no, perché pieno d’impegni. Non andava a messa tutte le domeniche. Però era un vero credente, questo sì. Aveva come padre spirituale Raimondo Spiazzi, un vaticanista consigliere di papa Wojtyla. Anch’io non sono molto praticante».

Lei votava Msi?

«Sì, sempre votato Msi».

Dichiarò di non aver mai usato violenza né verbale né fisica nei confronti di un avversario politico. Eppure, in un certo immaginario, figura come un facinoroso. Non è stato capito?

«È stato sempre dipinto come persona cinica, aiutato da questi occhi azzurri, che erano dolcissimi. Ma rispettava le idee di tutti. Tenga conto che nel Msi c’erano i congressi provinciali nei quali erano eletti i rappresentanti di varie province per il congresso e tutti avevano diritto di parola. È vero che il Msi s’identifica con Almirante, ma c’era un grande dibattito interno. Sul divorzio lui era d’accordo, ma la maggioranza del partito decise che si doveva essere contro, e si piegò a queste decisioni pur non condividendole».

Quando Enrico Berlinguer morì, partecipò alle sue esequie. Qualcuno si scandalizzò.

«Quando ha saputo della morte di Berlinguer, sapendo che era stata allestita la camera ardente a Botteghe Oscure, andò, da solo, con la sua 500, che parcheggiò vicino a piazza Venezia, s’incamminò, si mise in fila tra gli attivisti del Pci che lo guardavano inorriditi, ma ebbero molto rispetto, nessuno gli disse una cattiva parola. Poi arrivò la voce, nella camera ardente, che c’era Almirante in fila e quindi Pajetta uscì a prenderlo».

E quando suo padre se ne andò, la sinistra partecipò ai funerali?

«Sì, tutti i leader politici del momento, la Jotti, Pajetta, Pannella e anche molti democristiani e socialisti».

Prese chiaramente le distanze dal fascismo, pur avendovi esercitato un ruolo.

«Ricordava sempre che il fascismo finì con Mussolini, perché era legato all’uomo. Almirante diceva: “Ma vi immaginate me sul balcone di Palazzo Venezia, con le mani su fianchi? Sarei ridicolo”. Non rinnegava di essere stato un fascista. Ricordava con affetto il ministro Mezzasoma, con lui nella Repubblica Sociale, era convinto di ciò che aveva fatto, ma si rendeva conto che quello era un periodo storico. Quando entrò in Parlamento, fu regolarmente eletto dal popolo italiano, non come alcuni di oggi che con questa legge elettorale sono nominati dai partiti ».

Anche gli operai votavano Msi?

«Assolutamente sì. Il partito si chiamava Movimento sociale italiano, perché la politica sociale nel partito era importante. Non era un partito di élite, come poteva essere il partito liberale».

Era favorevole alla pena di morte, ma si pronunciò anche per la partecipazione degli operai agli utili delle aziende.

«Firmò proposte di legge che forse qualcuno non vuole ricordare, l’elezione diretta del capo dello Stato, e poi del sindaco, dei presidenti di Regione e Provincia. Fu il Msi il primo a voler togliere la leva obbligatoria».

Esasperato dalla Prima Repubblica, sperava nella Seconda. Non vide Tangentopoli.

«Lo stesso Di Pietro disse più volte che l’unico partito non coinvolto in Tangentopoli era il Msi. Inoltre mio padre disse sempre di essere contro il terrorismo e che se uno di destra o del partito si fosse macchiato di questa colpa, avrebbe dovuto subire una condanna maggiore. Quando mio padre morì, Montanelli, scrisse che Almirante fu “l’unico politico italiano cui potevi stringere la mano senza sporcartela”».

Sosteneva che le stragi furono fatte dai servizi segreti.

«Era la strategia della tensione, stimolata tutta, si dice, dal ministero dell’Interno. Le posso dire con assoluta certezza che lui non era coinvolto in queste cose, non aveva alcun rapporto con gli extraparlamentari di destra, non voleva avere niente a che fare con loro, anche perché rovinavano il suo lavoro».

Fu accusato di aver finanziato un intervento alle corde vocali in Svizzera per Carlo Cicuttini, autore della telefonata su Peteano.

«Una montatura, come quella del bando che, dicevano, lui avrebbe firmato, per condanne a morte a Salò. Una bolla di sapone. Era stato solo capo di Gabinetto di Mezzasoma al ministero della Cultura popolare e non aveva alcun incarico che gli permettesse di firmare una cosa del genere».

Ritiene che suo padre abbia considerato o sia stato coinvolto nel tentato golpe dell’Immacolata del 1970? Junio Valerio Borghese fu presidente del Msi dal 1951 al 1953.

«No no no, lui sedeva in Parlamento e l’ambito della sua attività politica era questo. Non ha mai pensato di sovvertire il collocamento nell’arco costituzionale. Erano gli altri che volevano emarginarlo. Nel modo più assoluto, categoricamente».

Che ne pensava di Pino Rauti?

«Lo stimava, ma all’interno del partito erano avversari, non avevano le stesse idee».

Rauti era più a destra.

«Però fu mio padre a farlo entrare nel partito. Quando uscì di galera andò lui a prenderlo a Milano, lo fece entrare nella sua stanza d’albergo, gli diede una camicia pulita».

E di Gianfranco Fini, poi leader di Alleanza Nazionale?

«Proprio perché mio padre aveva subito tutta la vita questo richiamo al fascismo e quindi fu ghettizzato dagli avversari politici, pensò che l’unica persona che poteva succedergli, potesse essere un giovane senza alcun legame anagrafico con il fascismo».

Che ne penserebbe oggi del fatto che, per la prima volta nella storia del Paese, c’è una donna premier, Giorgia Meloni?

«Credeva molto nelle donne, tant’è che negli anni 1965-1970, nel Msi c’era la carica di segretaria femminile nel partito. Non aveva nessuna preclusione o pregiudizio nei loro confronti, basti pensare che ci sono state molte deputate missine. Quindi, una premier donna la vedrebbe benissimo».