«Fondi neri e aperture al fascismo: ancora troppi buchi nella storia del Pci»

- Intervista allo storico Ugo Finetti sul centenario del partito comunista. Alla fine della guerra «Palmiro Togliatti presenta il nuovo partito come antifascista, ma allo stesso tempo apre le porte agli ex fascisti. Il Pci è l'unico partito che nello statuto non vieta a chi è stato fascista di iscriversi».

- Quando Armando Cossutta disse nel 1970: «I cosiddetti finanziamenti occulti, al di là di ogni moralismo, io sono francamente dell'opinione che, in toto, essi siano ineliminabili»

Lo speciale contiene due articoli

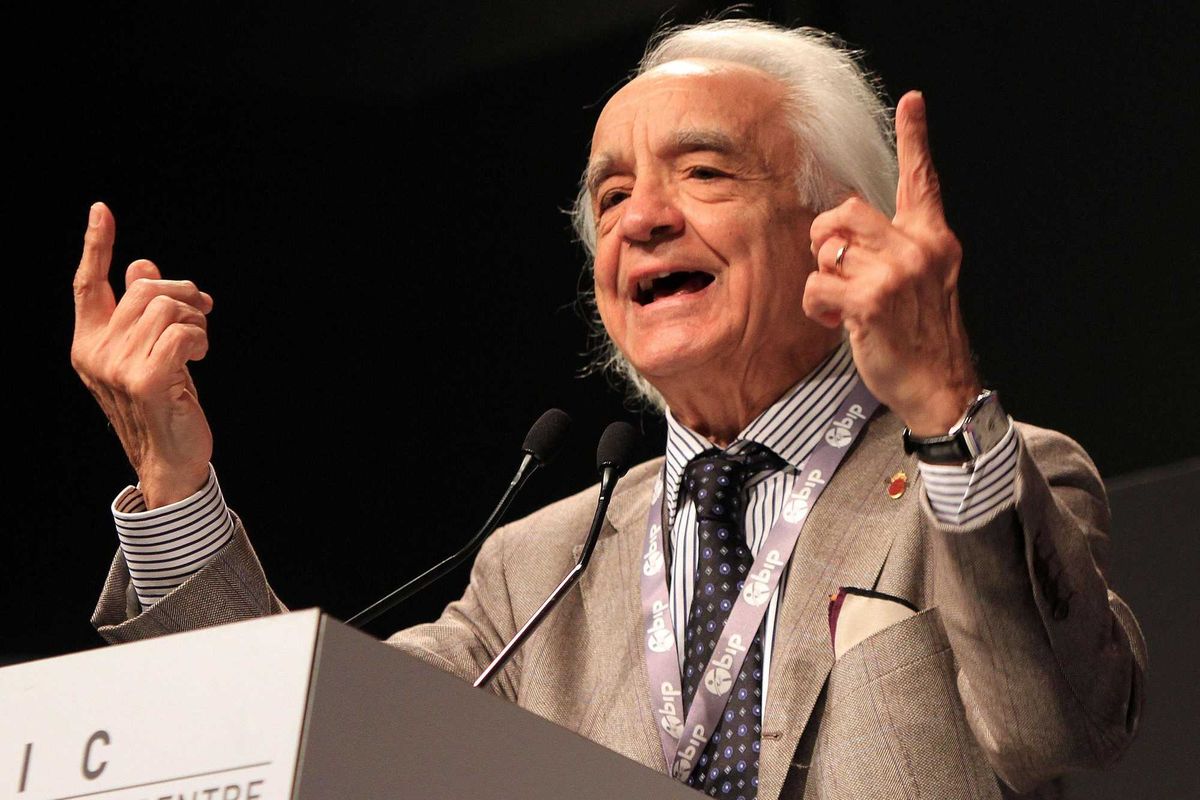

«Ci sono due passaggi storici fondamentali per ricordare il Pci, quello del 1921 con la scissione dai socialisti e l'apertura della strada al fascismo. E poi nella seconda Repubblica, quando gli eredi, i post comunisti, aprirono la strada alle destre. Destre che in Italia, dalla fine della seconda guerra mondiale, non avevano mai avuto un ruolo di governo grazie anche alla collaborazione tra Democrazia Cristiana, liberal-democratici e socialisti riformisti». Ugo Finetti, giornalista e storico, già vicepresidente di regione Lombardia negli anni '80, autore del libro «Botteghe Oscure. Il Pci di Berlinguer & Napolitano», ricorda con la Verità i 100 anni della nascita del Pci, con un approccio differente, spiegando soprattutto le contraddizioni e gli errori del partito che fu di Palmiro Togliatti e Enrico Berlinguer. Sono veri e propri «buchi neri» della storia, soprattutto durante il regime di Benito Mussolini. Questioni che si sono trascinate negli anni, fino ai giorni nostri.

Quindi il Pci aperto la strada alle destre

«Ci sono alcuni fatti storici che spesso non vengono mai ricordati. E che invece vale la pena raccontare per capire quegli anni, anche prima del fascismo»

Per esempio?

«Dal 1924 al 1926 il Pci è presente nel parlamento fascista. Quando viene ucciso il deputato socialista Giacomo Matteotti, i deputati comunisti non dicono nulla in parlamento. Antonio Gramsci aveva definito Matteotti «pellegrino del nulla». Il Comintern chiede spiegazioni. Lo squallore di quei giorni e l'inutile presenza comunista in aula è documentata dalle stesse relazioni inviate all'epoca da Togliatti a Mosca».

Quale fu la giustificazione?

Si giustificò così: «Il nostro gruppo non poteva attuare il suo intervento, forse anche per deficiente conoscenza dei dettagli del regolamento parlamentare»

E dopo la guerra?

C'è però un passaggio prima che non si può non menzionare.

Ovvero?

Nel 1939 il Pci si schiera a favore del Patto Molotov-Ribbentrop per poi rientrare nell'alleanza antifascista dopo l'attacco di Hitler. Ricorderà Giorgio Amendola che il partito «si trovò alla vigilia della guerra praticamente decapitato. Nessuno fu fucilato. Però il partito si trovò disorientato».

Il Pci ebbe un ruolo anche determinante durante la resistenza?

Ma avevano alle spalle uno stato come l'Urss che li sosteneva dal punto di vista organizzativo, propagandistico, cospirativo e finanziario a differenza degli altri partiti antifascisti. Nonostante questo la rete dei comunisti contava meno di 5000 aderenti in Italia.

Quindi si arriva alla fine della guerra

Bisogna ricordare che uno dei lasciti più importanti e positivi del Pci è quello di partecipazione al governo tra il 1944 e il 1947. L'altro è quello di Berlinguer, tra il '76 e il '79, l'apertura alla Nato e una politica fortemente contrastata dal Cremlino.

Dopo la guerra Togliatti torna sulla scena politica con la svolta di Salerno

Togliatti presenta il nuovo partito come antifascista, ma allo stesso tempo apre le porte agli ex fascisti. Il Pci è l'unico partito che nello statuto non vieta a chi è stato fascista di iscriversi. Non solo.

Mi dica

Apre ai cattolici. Togliatti presenta il Pci come una offerta parallela e alternativa alla Dc per gli elettori cattolici. Ha fatto tesoro dell'esperienza spagnola e considera un errore la persecuzione contro i cattolici e la Chiesa.

Partito nuovo che i nostalgici del Pci definiscono «un capolavoro»

Ma c'è molta mitologia su questo "partito nuovo". Nella prima fase dal '44 al '54 a capo dell'organizzazione c'è Pietro Secchia che è il simbolo della "doppiezza" tra antiparlamentarismo e legalità. Dopo la morte di Stalin lo sostituisce Giorgio Amendola proprio in nome del "rinnovamento" che mette sotto accusa l'organizzazione precedente. Non bisogna dimenticare che l'ispiratore del "partito nuovo" era indicato Gramsci che con i suoi concetti di "egemonia" e di "partito principe" aveva poco a che fare con la democrazia.

Quindi?

Il partito comunista è stato retto da "centralismo democratico" in termini paramilitari. Ripeto il merito di Togliatti è stato quello di puntare a un partito di massa aprendo agli ex fascisti e ai cattolici di sinistra. Negli anni '50 e '60 Togliatti denuncia la continuità tra De Gasperi e Mussolini e ha come punti fermi l'anticapitalismo e l'antimperialismo, l'attacco alla democrazia e al socialismo occidentale.

Tra gli anni '60 e '70 c'è anche la parte legata al finanziamento pubblico ai partiti descritta nel suo libro «Botteghe Oscure. Il Pci di Berlinguer & Napolitano»

L'apertura al finanziamento pubblico da parte del Pci avviene nel 1969 dopo i contrasti con Mosca per i fatti della Cecoslovacchia. Ma a quell'epoca i fondi neri erano inevitabili, lo stesso Armando Cossutta lo ammise durante un convegno a Milano nel 1970. E il partito aveva diversi dipartimenti da cui prendeva soldi

Ad esempio?

Quando Gianni Cervetti a nome di Berlinguer andò a Mosca per comunicare che il Pci non aveva più bisogno del fondo del Politburo, il compagno Boris Ponomariov gli contestò il flusso dei fondi neri che arrivavano dal commercio estero Italia-Urss al di fuori della sovrintendenza dello stesso Cervetti.

Quel flusso di denaro alla fine non fu mai messo sotto accusa dai magistrati

Cossiga se ne accorse quando era ministro dell'Interno. I servizi segreti lo avevano scoperto. Ma lui li bloccò.

E su Berlinguer?

Fu fondamentale come ho detto tra il 1974 e il 1976, momento di massima forza anche elettorale del partito. Peccato che non venga mai ricordato questo periodo di solidarietà nazionale. Quella fase è stata liquidata dagli stessi comunisti che da Occhetto a D'Alema e Veltroni ricordano in senso positivo solo l'"ultimo Berlinguer" mettendo in ombra quella esperienza a cui si rifecero i miglioristi da loro messi in minoranza.

Cosa è rimasto del Pci di allora

Dopo Mani pulite, la cancellazione della Dc e del Psi con l'intervento della magistratura, l'apertura alle destre è stata totale. Basta ricordare che nel 1993 a Roma corre Gianfranco Fini come candidato sindaco, contro Francesco Rutelli. Mentre a Napoli c'è Bassolino contro Alessandra Mussolini

Sono gli anni dell'Ulivo

Probabilmente anche tra i magistrati si pensava che in un sistema elettorale maggioritario il post-Pci avrebbe prevalso. Ma è stato un calcolo infantile pensare così all'indomani della caduta del comunismo. Radendo al suolo la coalizione tra dc, socialisti e liberaldemocratici a vantaggio di un conglomerato tra post-comunisti ed ex sinistra dc si è aperta appunto la strada, per la prima volta nell'Italia repubblicana, a una "destra di governo". Basti pensare a come da Occhetto e D'Alema fino a Veltroni si sono alleati nelle elezioni e nei referendum con i segni, i Di Pietro e Gianfranco Fini. Si è dato vita a un sistema maggioritario dove da un lato l'estrema sinistra e dall'altro l'estrema destra hanno diritto di veto e con quindi una instabilità e confusione politica maggiore.

La stagione dei fondi neri del Pci

Nel ricordare i cento anni dalla nascita del Partito comunista italiano non si può dimenticare un punto fondamentale di questo pezzo di storia italiana: il modo in cui i comunisti tra gli anni '60 e '90 hanno finanziato la loro attività politica. Tra una lacrima di commozione per la scissione del 1921 dai socialisti di Filippo Turati e gli anni d'oro di Enrico Berlinguer, va infatti sottolineato come nel corso degli anni il Pci abbia spesso fatto ricorso a fondi occulti o amministrazioni straordinarie di quattrini per fare politica. A dirlo non sono i libri neri sul comunismo, né oppositori di centrodestra, ma i resoconti dei comitati centrali del partito dell'epoca.

Ma a rafforzare la realtà di quegli anni sono anche le testimonianze dirette, come quella di Armando Cossutta durante un convegno nel gennaio del 1970 a Milano con sul tavolo un argomento spinoso come quello del finanziamento pubblico ai partiti. «Sono favorevole alla proposta di intervento pubblico finanziario nei confronti dei partiti» ma, «circa i cosiddetti finanziamenti occulti, al di là di ogni moralismo, io sono francamente dell'opinione che, in toto, essi siano ineliminabili».

A riportare questa frase è il libro "Il finanziamento pubblico dei partiti" (Editori Riuniti, Roma, 1978), citato da Ugo Finetti nel suo libro "Botteghe Oscure" Il Pci da Berlinguer a Napolitano uscito nel 2016. All'interno sono citati i verbali inediti delle riunioni dei vertici del Pci nella sede di via delle Botteghe Oscure, uno dei migliori documenti per ricordare i cento anni di questo partito, in modo non retorico come si legge in questi giorni sui quotidiani nazionali, ma di sicuro più realistico. I confronti nei comitati centrali, infatti, erano molto duri. E diventavano incandescente quando si incominciava a parlare di soldi. Quella frase di Cossutta per di più va contestualizzata.

Perché in quegli anni il Pci aveva deciso di aprire al finanziamento pubblico anche perché i fondi del Pcus erano stati dimezzati nel 1969, dopo le polemiche sull'intervento dei sovietici in Cecoslovacchia: i fondi erano passati dai 5 e 700 mila nel biennio 1967-68 ai 3 milioni e 700 ne '69. «Un taglio – scrive Finetti citando Valerio Riva (autore dell'Oro da Mosca) - «di quasi 16 miliardi in meno ai valori di oggi (1999)». Proprio Gianni Cervetti, storico dirigente comunista, tra i più importanti consiglieri del presidente emerito Giorgio Napolitano, scrive: «Si accettavano o ricercavano finanziamenti provenienti da imprenditori non più soltanto vagamente facoltosi ma disposti a devolvere al partito una parte dei loro profitti in cambio di un sostegno a una loro determinata attività economica». Ancora più complessa diventa così la situazione agli inizi degli anni '70.

Finetti ricorda il 1°è febbraio del 1973, quando nella sede dei deputati comunisti Guido Cappelloni illustra la sua relazione sui conti del partito. E parla espressamente di «amministrazione straordinaria che riguarda gli introiti in nero, pari a quasi il 70% del totale. E sempre in riferimento alla questione morale ci sono le prese di posizioni di Berlinguer, come quella del 1975, quando a Parma scoppiò lo scandalo delle tangenti che avevano coinvolto esponenti comunisti.

Durante una segreteria nazionale convocata d'urgenza, Berlinguer spiegava: «Occorre ammettere che ci distinguiamo dagli altri non perché non siamo ricorsi a finanziamenti deprecabili, ma perché nel ricorrervi il disinteresse personale dei nostri compagni è stato assoluto». Oppure ancora, un episodio durante la direzione del 28 settembre del 1979. Di fronte alle preoccupazioni di Natta sulla situazione delle casse, con un buco di quasi 17 miliardi, l'ex segretario sembrò scosso. «Dire la verità al Partito? Non possiamo mettere tutte le cifre in piazza». E infine c'è la situazione de l'Unità, il quotidiano fondato da Antonio Gramsci. Drammatico è il racconto della direzione del 10 luglio 1984. Le perdite erano pari a 75 miliardi. E l'allora direttore Emanuele Macaluso spiegava: «La situazione debitoria vera non si è mai detta pubblicamente perché ciò avrebbe portato a richieste di fallimento».