Grazie a Guido Monzino, imprenditore e alpinista, il 5 e il 7 maggio 1973 due cordate composte da alpinisti dell'Esercito e dagli sherpa arrivarono in vetta. Fu una delle più imponenti spedizioni del XX secolo, con largo impiego di uomini, materiali e mezzi.

Gli Italiani, fino a quel 5 maggio del 1973, non erano mai stati sulla vetta dell’Everest. La montagna più alta del mondo, 8.848 metri nella catena dell’Himalaya, era stata conquistata giusto vent’anni prima da Sir Edmund Hillary e dallo sherpa Tenzing Norgay. L’anno successivo, il 1954, il tricolore sventolava sulla vetta del K2 grazie all’impresa di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, da quella conquista in poi noto come la «montagna degli Italiani». La cima del monte sacro al popolo nepalese, il Sagarmatha o Dio del Cielo, attendeva ancora la visita degli alpinisti italiani.

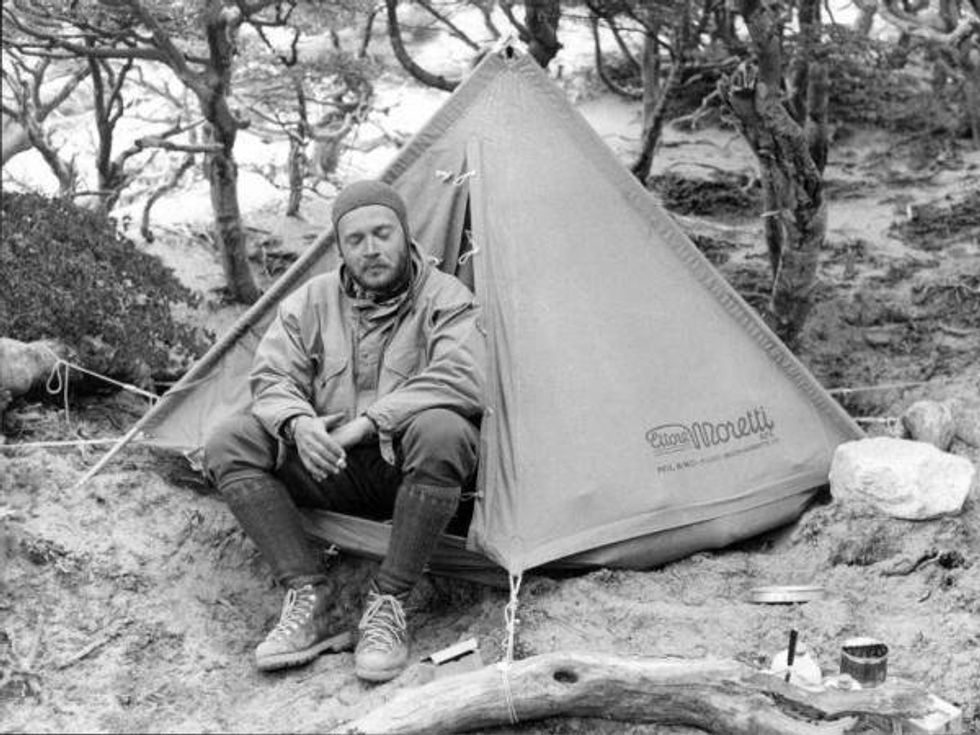

La conquista della vetta arrivò grazie all’ultimo degli esploratori romantici del Ventesimo secolo, Guido Monzino. Milanese classe 1928 era figlio di Franco, fondatore del primo grande gruppo della grande distribuzione italiana: la Standa. Quando le autorità nepalesi nel 1969 diedero il nulla osta alla spedizione all’Everest, l’industriale aveva già alle spalle 20 spedizioni nei cinque continenti, la più importante delle quali era stata quella del maggio 1971 quando Monzino conquistò i 90°Nord dopo 70 giorni di passione a bordo delle slitte trainate dai cani, sulle tracce della spedizione di Robert Peary del 1909. Cresciuto con il mito del Duca degli Abruzzi e delle grandi esplorazioni tra Ottocento e Novecento, Monzino conobbe l’alpinismo relativamente tardi, negli anni Cinquanta, quando ascese per la prima volta al Cervino guidato proprio da Achille Compagnoni. Da quell’esperienza ebbe poi luce l’idea di coronare le tante spedizioni con l’ultima e la più grande: portare l’Italia in vetta all’Everest.

Quella di Guido Monzino fu concepita sin dall’inizio come una spedizione di grandi dimensioni per numero di uomini e di materiali impiegati, una delle ultime del secolo con tali caratteristiche. Ma ancor prima di iniziare a scalare iniziò per l’imprenditore ed esploratore milanese una delle salite più dure, il reperimento degli alpinisti che avrebbero dovuto fare l’impresa. Durante i tre anni di preparazione non fu possibile guadagnare la disponibilità di enti e associazioni civili e Monzino decise che a tentare la vetta avrebbero potuto essere i militari italiani, tra quelli maggiormente preparati in particolare dalla Scuola Militare Alpina di Aosta e dai reparti altamente specializzati come quello dei Carabinieri paracadutisti. Il corpo italiano di spedizione all’Everest fu dunque costituito da una maggioranza di alpinisti militari e da un selezionato gruppo di guide alpine, alcune delle quali avevano già accompagnato Monzino nelle precedenti avventure esplorative. A quella geografica si aggiunse presto una parallela spedizione scientifica guidata dal professor Paolo Cerretelli del dipartimento di fisiologia dell’Università di Milano, con lo scopo di testare le reazioni del corpo umano durante l’attività ad alta quota. L’équipe contribuì a far crescere il numero di componenti della grande spedizione, che nel 1972 ebbe il benestare dello Stato Maggiore dell’Esercito.

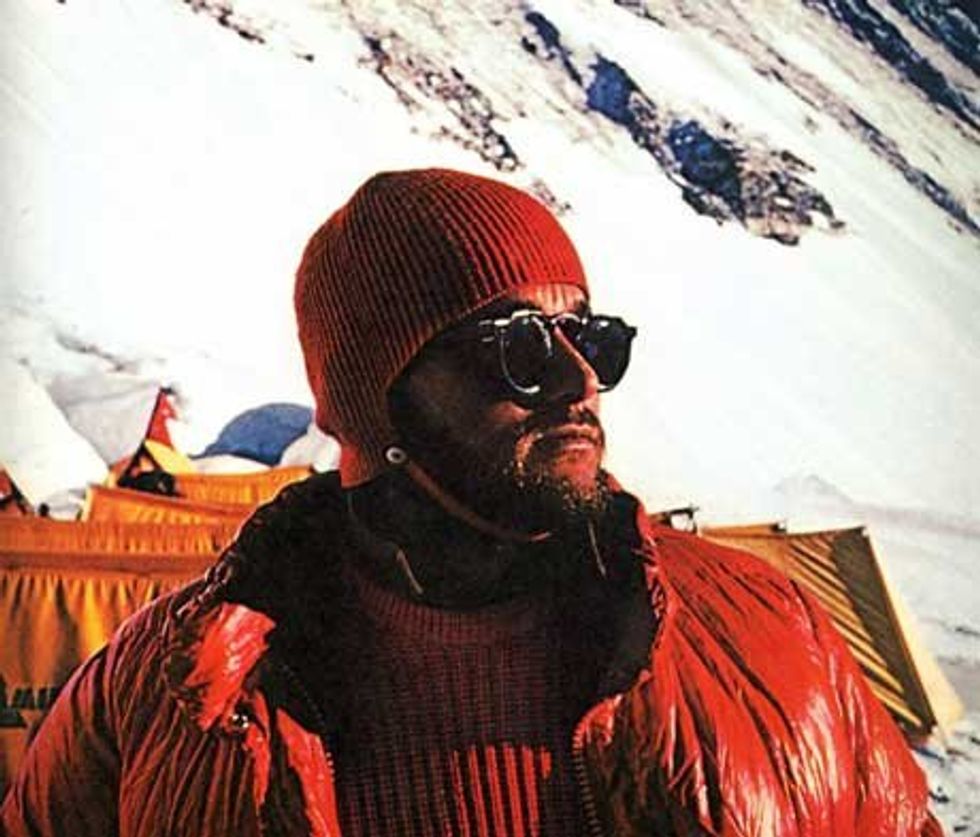

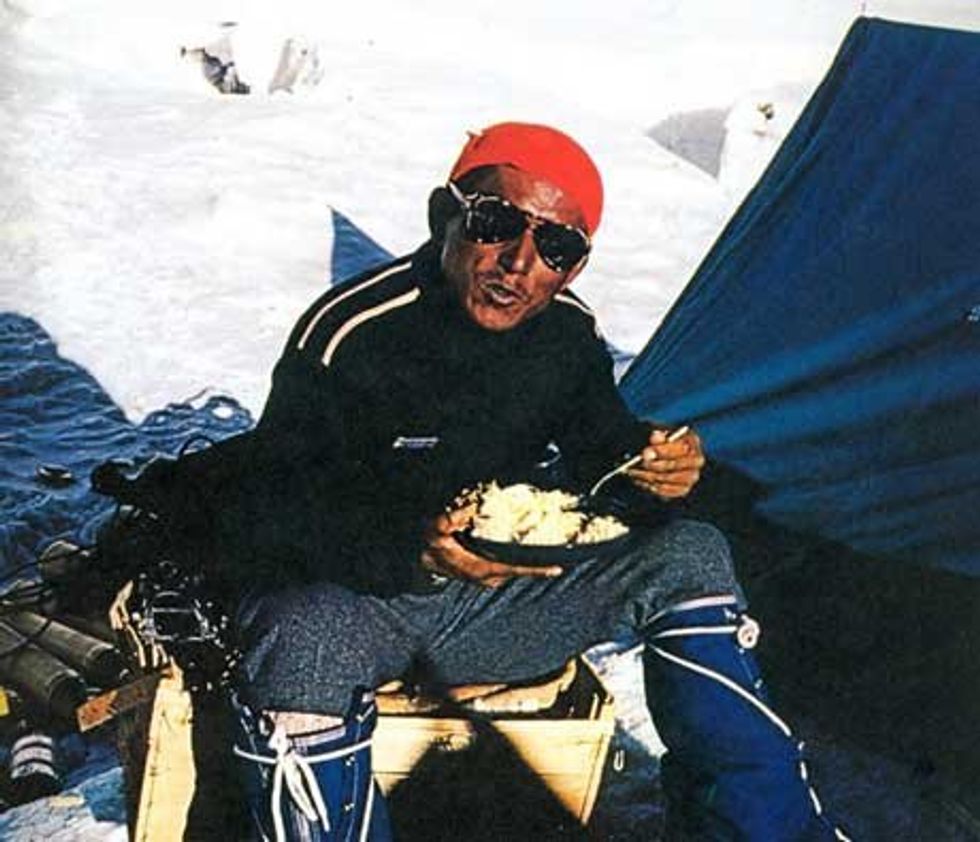

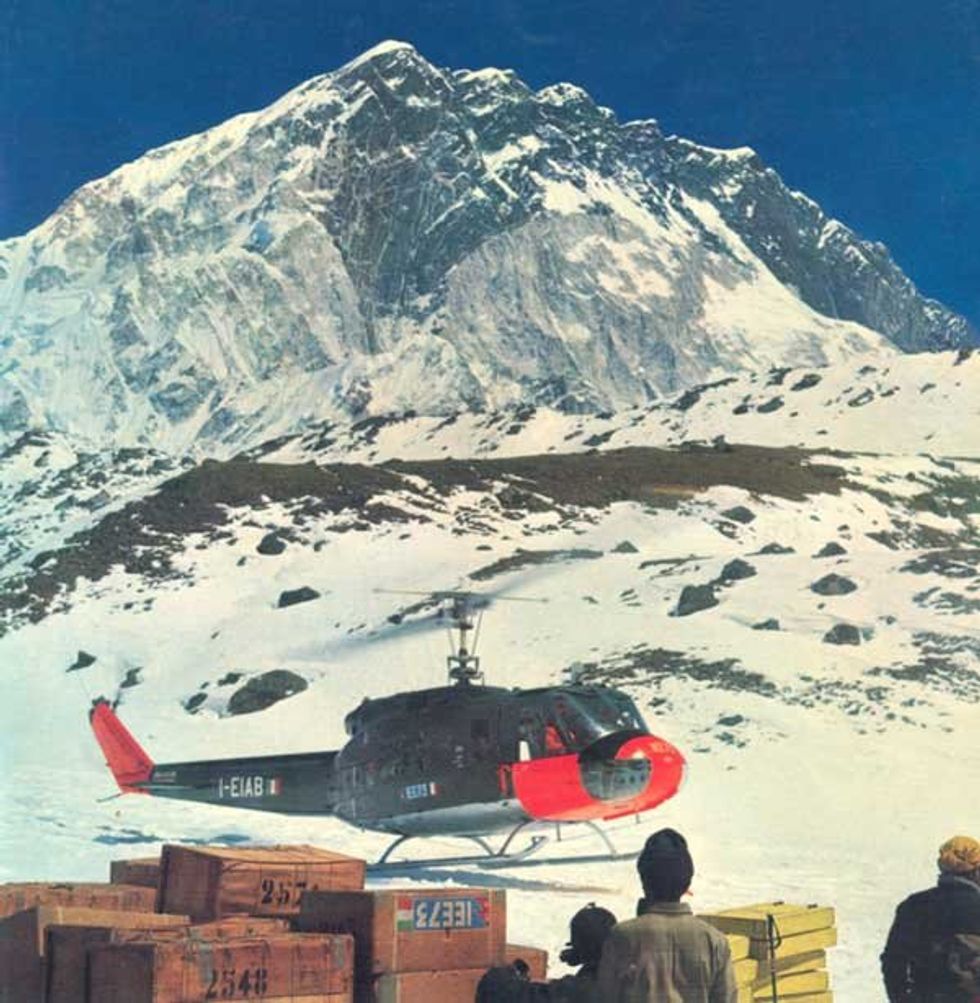

Nel gennaio 1973 la logistica militare iniziò l’attività di raccolta del materiale necessario alla spedizione, centinaia di colli sui quali campeggiava la scritta IEE73 (Italian Everest Expedition 1973) pronti per essere imbarcati sugli Hercules C-130 della 46ma Aerobrigata per un totale di 30 tonnellate di peso complessivo. Nelle pance dei cargo militari presero posto anche tre elicotteri Agusta-Bell AB-205 dell’Aviazione Leggera dell’Esercito, per essere impiegati come supporto logistico e per sperimentare i primi compiti di elisoccorso ad altissima quota. Il numero dei partecipanti arrivò a 63 elementi, di cui 53 militari e 10 civili con la partecipazione di diversi Corpi militari (32 dell’Esercito-Scuola Militare Alpina, 3 della Marina, 6 dell’Aeronautica, 5 dell’Arma dei Carabinieri, 4 della Guardia di Finanza e 3 della Pubblica Sicurezza, allora ancora parte delle Forze Armate). I primi Hercules lasciarono la base di Cameri per Kathmandu nel febbraio 1973. Ad attenderli per il trasferimento a piedi verso il campo base erano pronti 2.000 tra portatori e portatrici con i loro yak da soma. L’avvicinamento al campo base ai piedi del ghiacciaio del Khumbu fu difficoltoso sia per il repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche che per l’improvviso sciopero dei portatori, problema superato con l’aumento dell’utilizzo dei tre elicotteri per il trasporto materiali (questo aspetto fu quello che attirò le maggiori critiche da esponenti dell’alpinismo internazionale tra cui Hillary). Nel mese di marzo le tende gialle, a decine, macchiavano il candore della neve sotto i seracchi ai piedi dell’Everest. Guido Monzino prese posto nella sua tenda, pronto a coordinare le cordate che avrebbero dovuto attaccare la cima dal versante Sud. I campi avanzati erano sei (oggi normalmente se ne utilizzano 4) di cui l’ultimo oltre gli 8.000 metri di quota. Il 14 aprile uno degli elicotteri andò perduto durante un’operazione di soccorso ad alpinisti colpiti da diarrea ad oltre 6.000 metri di quota, un’altitudine fino ad allora mai raggiunta. A causa di una perdita improvvisa di potenza l’AB-205 marche I-EIAA impattava fortunatamente a bassa velocità sul ghiacciaio, rimanendo danneggiato irrimediabilmente. Impossibilitato allo spostamento del relitto, il personale militare spinse il velivolo in un crepaccio. Nel 2003 l’Everest lo restituì alla vista per il movimento continuo dei ghiacci e rimase visibile per sei anni fino al suo smaltimento durante una delle spedizioni di pulizia portata a termine dagli Sherpa.

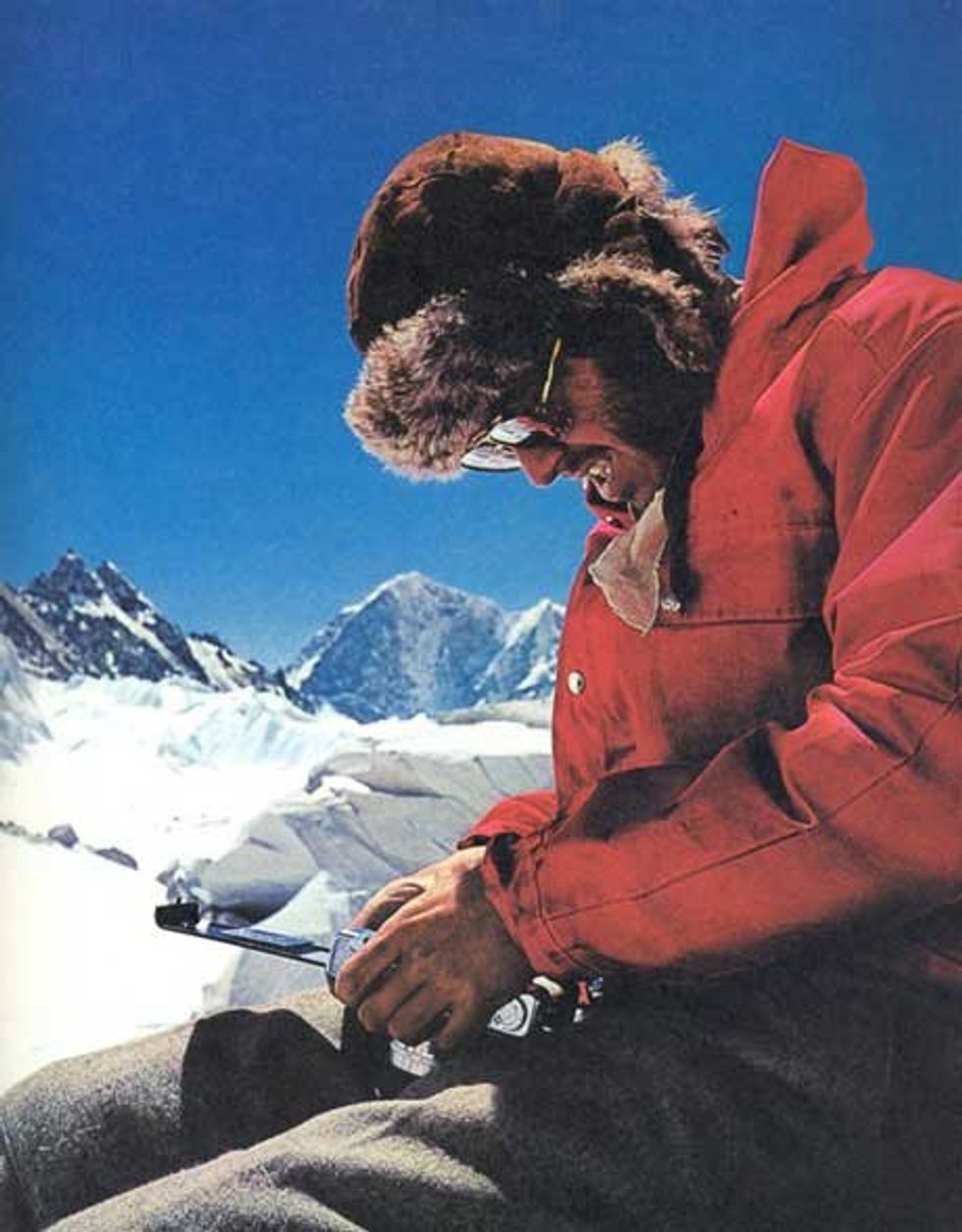

La finestra di bel tempo si presentò sopra il campo base all’inizio di maggio. Fu la volta per le cordate, sempre seguite via radio da Monzino, di superare con corde e scale la Khumbu Icefall, caratterizzata da seracchi giganteschi e crepacci in continuo movimento per avanzare dapprima al Campo 2 quindi attraverso il lungo pianoro chiamato Western Cwm ai bivacchi successivi prima di affrontare la ripidissima parete del Lhotse e passare al Colle Sud a 7.900 metri, nella zona della morte oltre la quale gli alpinisti furono dotati permanentemente di bombole di ossigeno. Le cordate per il primo attacco alla cima furono definite solamente in quelle ore. I primi ad affrontare l’ultima scalata furono gli Alpini valdostani Mirko Minuzzo e Renato Carrel (già membri delle spedizioni polari di Monzino) con gli Sherpa Lhakpa Tenzing e Sambu Tamang. L’ultima notte insonne a 8.500 metri e poi l’ultimo balzo attraverso uno dei passaggi più critici, lo stretto canale roccioso di soli 12 metri noto come Hillary Step. In Nepal erano le 7:39 del mattino (in Italia le 12:39) quando il tricolore sventolò sferzato dal vento sulla cima dell’Everest, assieme alla bandiera nepalese a due punte. L’Italia era sulla vetta del Mondo, portata da quattro figure nelle loro tute rosse e dal sogno di Guido Monzino. L’impresa fu ripetuta a due giorni di distanza dalla seconda cordata italiana, composta dal maresciallo degli Alpini Virginio Epis, dal Capitano dei Carabinieri Fabrizio Innamorati, dal Sergente maggiore degli Alpini Claudio Benedetti e dallo sherpa Sonam Gyaltzen. La carovana degli Italiani avrebbe potuto proseguire e portare in vetta altri alpinisti militari, ma il tempo sembrò volgere al peggio in quei giorni al limite della stagione dei monsoni. Guido Monzino decise allora di chiudere l’avventura, dall’esito trionfale, della prima vittoria italiana sul Dio del Cielo, il grande Everest. La discesa, notoriamente pericolosa quanto se non più dell’ascesa, avvenne senza incidenti. Tutti, grazie alla grande organizzazione di Monzino e dei responsabili militari della spedizione, tornarono a casa. Li attendevano in Patria tutti gli onori di una grande vittoria italiana, culminata con la presenza alla parata del 2 giugno 1973 a Roma. Anche Guido Monzino tornò a casa, dopo aver messo in tasca anche l’ultimo dei 21 diamanti che lo portarono nell’empireo delle grandi imprese esplorative. Scelse la magnifica villa del Balbianello, sul lago di Como, come sua residenza principale. Lì raccolse tutte le sue memorie, i cimeli dall’Africa al Nepal al Polo Nord, alla Patagonia. Lì è sepolto dal 1988, quando scomparve prematuramente all’età di 60 anni. Le sue raccolte sono a disposizione del pubblico da quando la residenza in riva al Lario è stata donata al FAI.