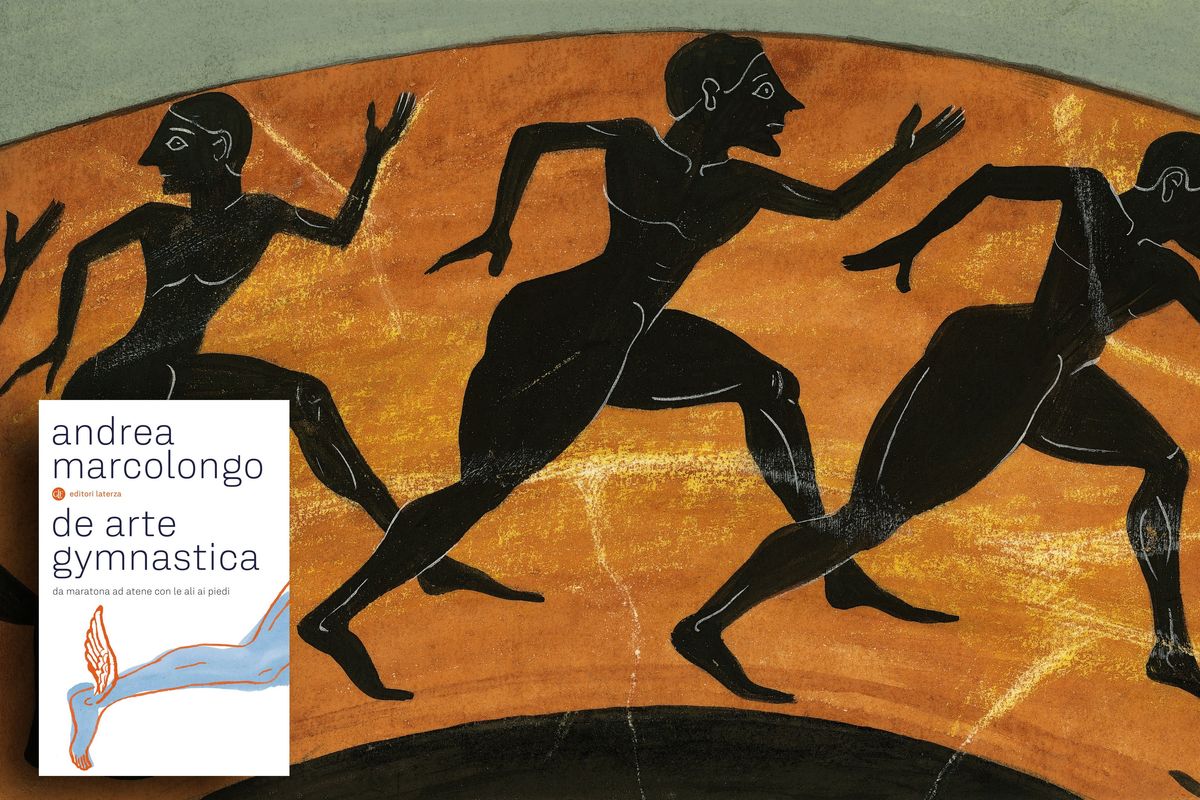

Un saggio racconta la passione tutta moderna per il running attingendo al De arte gymnastica di Flavio Filostrato, retore e filosofo nato nell’isola di Lemno intorno al 170 d.C.

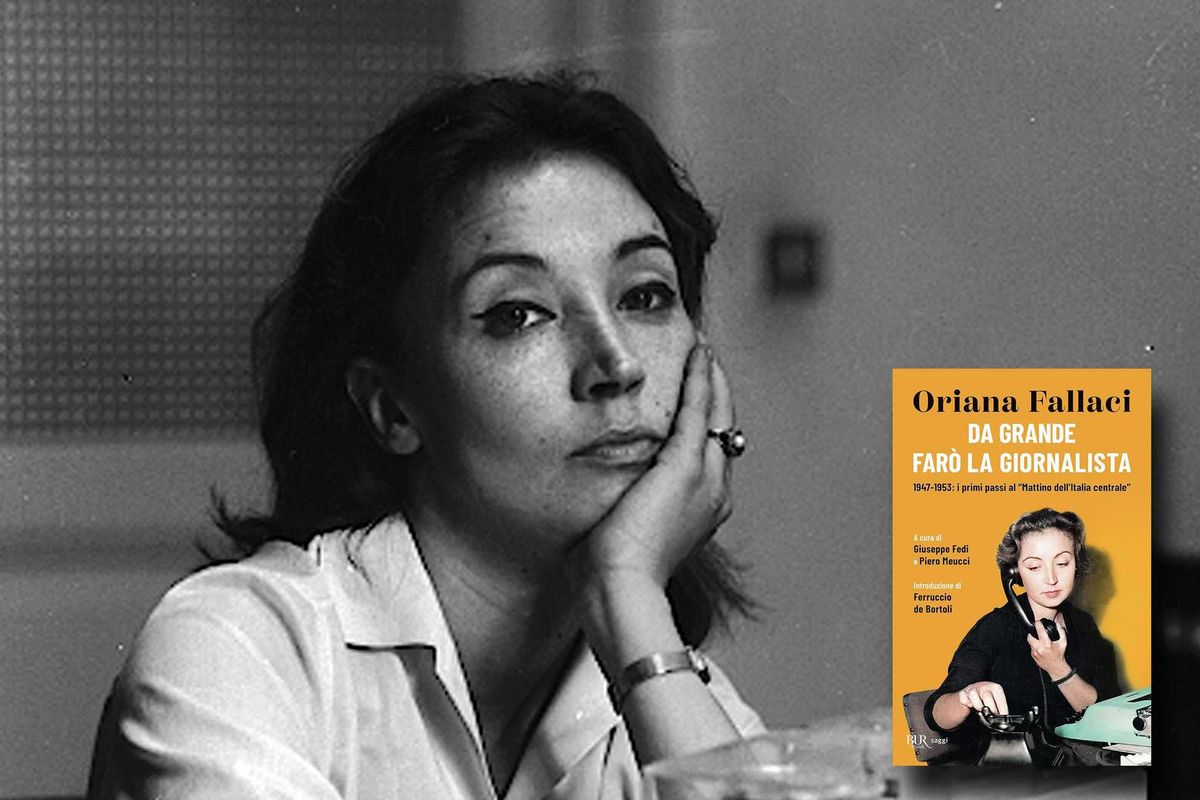

Perché corriamo? È questa la domanda che sta alla base del libro della grecista Andrea Marcolongo, De arte gymnastica. Da Maratona ad Atene con le ali ai piedi (Laterza), che, attingendo alle fonti classiche, indaga un fenomeno assolutamente contemporaneo: quello del running. La cui esplosione sociale è sotto agli occhi di tutti, come si può constatare andando a fare una passeggiata in un parco cittadino qualsiasi. Ma, appunto, perché corriamo? Cosa spinge giovani e meno giovani, senza alcun bisogno concreto legato alla sopravvivenza, a impegnarsi in uno sport faticoso, monotono, per di più esercitato dai più in solitaria e al di fuori di qualsiasi logica agonistica.

La Marcolongo, studiosa di lettere classiche, ma nel tempo libero anche runner, ha deciso di andare a fondo della questione, e non solo in senso filologico. Il libro, infatti, presenta una sottotrama personale, che riguarda la preparazione dell’autrice a una maratona. Anzi, alla maratona per eccellenza: i 41,8 km che separano Maratona da Atene percorsi duemilacinquecento anni fa dal soldato Filippide, prima di stramazzare a terra per la troppa fatica.

Contemporaneamente, la studiosa ci fa riscoprire un’opera classica semi dementicata: si tratta dello scritto intitolato Perì gymnastikes, e noto come De arte gymnastica in latino. L’autore fu Flavio Filostrato, detto l’Ateniese, retore e filosofo nato nell’isola di Lemno intorno al 170 d.C., in quella stagione della storia greca che era già romana: attivo a Roma nel circolo letterario raccolto intorno a Giulia Domna, l’illuminata moglie di Settimio Severo, ottenne grazie alla sua fama un posto in Senato prima di morire in un anno imprecisato tra il 244 e il 249.

Per il pensatore greco, la corsa non era tuttavia un passatempo, ma un preciso addestramento per cui ne andava delle sorti della civiltà. Scrive la Marcolongo: «Nel suo Sulla ginnastica Filostrato non aveva dubbi: l’inizio della fine era da rintracciarsi nei muscoli fiacchi dei Greci suoi contemporanei, specchio perfetto dei loro pensieri futili e molli. I grandi risultati sportivi degli atleti ellenici alle Olimpiadi erano ormai un lontano ricordo da contemplare nelle statue di marmo sbreccate che ritraevano i vincitori e nelle poesie dimenticate che ne cantavano le gesta. Se infatti, come scrive il filosofo, “la natura produce oggi leoni che non sono più fiacchi di quelli di un tempo, né i muscoli di cani, cavalli e tori sono diventati flosci; se gli alberi, le vigne e i frutteti sono rimasti fecondi come un tempo e nemmeno la durezza dell’oro, dell’argento e delle pietre si è rammollita”, allora va da sé che il carattere degli uomini, biologicamente rimasti identici, all’improvviso è diventato molle a causa della pigrizia e della mancanza di allenamento».

La lotta al rammollimento, fisico e mentale, appare necessaria anche oggi. E tuttavia, è difficile pensare ai tanti runner della domenica che vediamo in giro per strada come ad altrettanti aspiranti opliti, decisi a ravvivare i muscoli per salvare la civiltà. E allora resta inevasa la domanda iniziale: perché corriamo? Questa è la risposta che si è data l’autrice: «Naturalmente, cioè fuori da ogni pretesa di allenamento, corriamo quando siamo felici. Così da sempre fanno i bambini, impossibili da costringere all’immobilità di una sedia se sono lasciati liberi di giocare e di vivere la stagione allegra dell’infanzia. Una volta adulti, ci mettiamo naturalmente a correre senza vergognarci della nostra goffaggine quando tra la folla scorgiamo qualcuno di caro, che sia all’aeroporto o ad un appuntamento, che ci richiama al miracolo di esistere – e allora gli corriamo letteralmente incontro. Il contrario di questo slancio verso l’altro, e ancora più naturale, è la fuga. Se si corre per raggiungere qualcuno, si corre ancora più velocemente per scappargli. […] Naturalmente, cioè senza fini sportivi di sorta, l’essere umano corre per due ragioni speculari: perché è felice o perché è impaurito. Per raggiungere l’altro o per fuggirlo. Tutto il resto, ogni forma di accanimento agonistico, non è che un tentativo di fare pace con uno di questi due impulsi, felicità o paura. O entrambi.