D’Annunzio a Fiume una rivoluzione che fu l’ultima utopia dello Stato moderno

Per vedere uno scrittore a capo di uno Stato dovranno trascorrere settanta anni dall'esperienza dell'Impresa fiumana di Gabriele d'Annunzio. Ma mentre il drammaturgo Vaclav Havel, nel 1989, doveva ricreare la Cecoslovacchia su basi democratiche dopo quaranta anni di terrore comunista, il poeta pescarese uno Stato se lo creò su misura nel 1919 a Fiume. A quell'epoca un solo grande intellettuale aveva visto accendersi i riflettori della politica internazionale, e si trattava del polacco Ignacy Paderewski, pianista e compositore di fama mondiale, che prima aveva prestato il suo nome per la causa polacca e poi si era speso per la sua martoriata nazione come presidente del Consiglio, e proprio nel 1919. Un anno cruciale per le sorti dell'Europa: seguiva i disastri della prima guerra mondiale e vedeva le potenze vincitrici impegnate a Versailles a ridisegnarne assetti e velleitari equilibri, creando inconsapevolmente le premesse del secondo conflitto planetario. Gli atti di forza, soprattutto nella turbolenta area centro-orientale, servivano a forzare la mano ai diplomatici. L'Italia era il vaso di coccio tra i vasi di ferro inglese, francese e americano: il Patto di Londra nel 1915 le aveva promesso ciò che Londra e Parigi sembravano propense a concederle ma che Washington, non avendolo sottoscritto, si rifiutava di riconoscerle. Il presidente Woodrow Wilson, talmente innamorato del principio di autodeterminazione dei popoli, se ne dimenticava con disinvoltura quando cozzava con la sua politica di stratega mondiale. La città di Fiume, sulla sponda adriatica di quello che era il neonato e artificioso regno degli slavi del sud, era un bruscolino nel quadro internazionale, ma sarebbe diventata un macigno potenzialmente in grado di mettere in crisi l'Italia liberale, i riassetti territoriali sanciti a Versailles, le relazioni tra Stati sovrani e le regole per disinnescare l'esplodere di nuove tensioni.

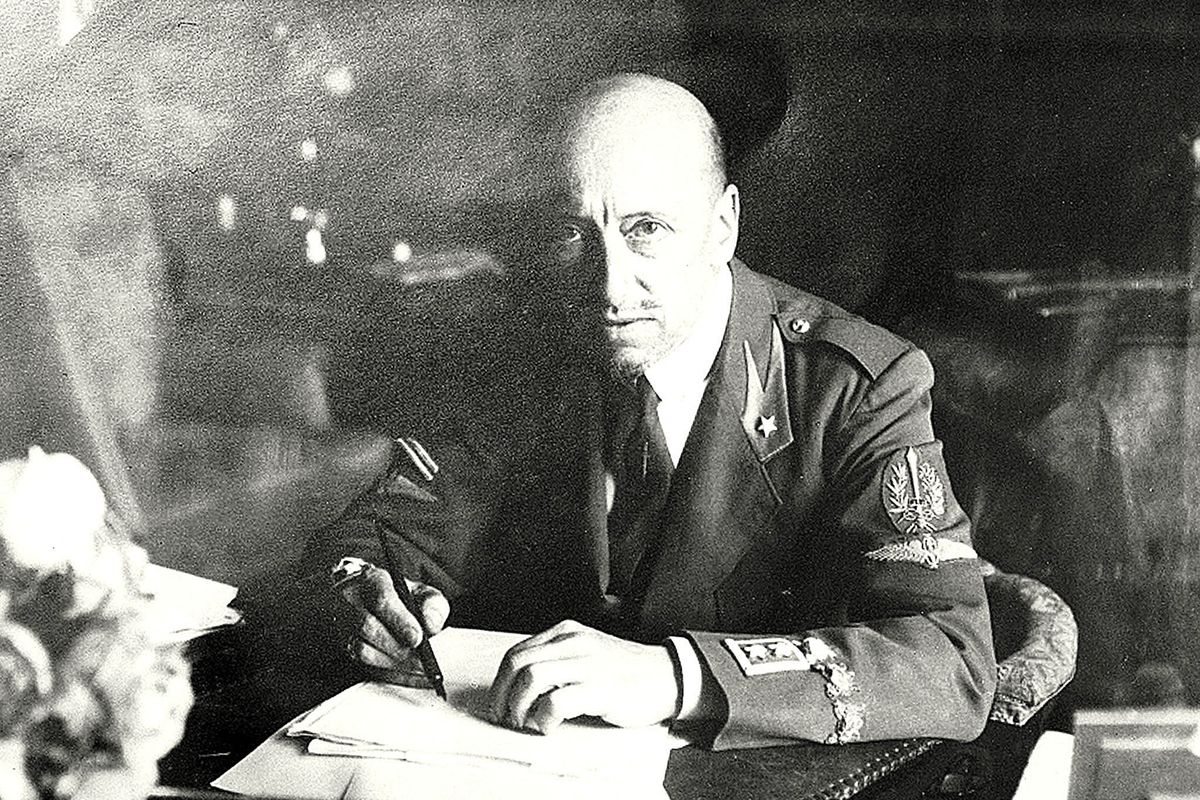

Fiume aveva tutto per fungere da detonatore. Porto ungherese nella monarchia asburgica, per stemperare il nazionalismo croato i magiari vi avevano favorito l'immigrazione italiana, che in breve tempo aveva costituito l'ossatura sociale, culturale, politica ed economica, oltre che per la preponderanza numerica. Ma quando sembrava giunto il momento di riunirsi alla madrepatria, con la disgregazione dell'impero, le potenze avevano deciso altrimenti: più che l'italiana Fiume, era la slava Rijeka. L' impasse lo rimuove con maniere spicce e fin allora inaudite l'estroso, imprevedibile, sanguigno poeta pescarese che si divideva tra il calamo e il talamo, tra Venere e Marte. Gabriele d'Annunzio non era affatto estraneo a gesta eclatanti. Nel corso della guerra contro l'Austria, per ottenere la quale aveva speso energie e parole alate tanto da spingere l'Italia all'intervento, si era reso protagonista di imprese spavalde e teatrali, come la beffa di Buccari e soprattutto il volo su Vienna che nel 1918 gli era valsa la fama militare ma anche una taglia sulla testa. d'Annunzio matura l'idea dell'atto di forza ammantato di ideali e di poesia, tra il ruvido panno militare e le raffinatezze letterarie. Il 12 settembre 1919 da Ronchi il Comandante si mette in marcia verso Fiume alla testa dei suoi legionari, ai quali il Regio esercito non solo non sbarra il passo, ma grazie alle diserzioni fornisce anche nuovi reparti. Fiume non è ancora italiana, è però da subito dannunziana. Entusiasmo alle stelle in città e nella Penisola, imbarazzi e sdegno nelle cancellerie. Per l'Italia è uno smacco che getta sale sulle ferite della figuraccia internazionale a Versailles, quando ad aprile Vittorio Emanuele Orlando e Sidney Sonnino hanno abbandonato per protesta i lavori e poi hanno fatto un penoso dietrofront una volta riscontrato che il beau geste aveva (com'era ovvio) favorito solo le disinvolte spartizioni coloniali tra Francia e Gran Bretagna. L'esercito che a fatica si era ripreso dall'onta di Caporetto nel 1917, non aveva impedito l'atto sovversivo di d'Annunzio, che dal suo palazzo a Fiume bolla il premier Francesco Saverio Nitti dell'epiteto di Cagoia, così come aveva affibbiato a Giovanni Giolitti di quello di Labbrone. Il Vate è in rapporto stretto con un ex socialista, poi interventista, poi a capo di un movimento che sarebbe diventato il Partito nazionale fascista, Benito Mussolini, che però il poeta pescarese guarda dall'alto in basso: lui è il maestro che non ha allievi né epigoni. Ma che può avere imitatori.

L'impresa fiumana diventa il modello che mai Mussolini avrebbe potuto autonomamente elaborare, e che il rampante giornalista inizia a plasmare, succhiandone le forme ma rimanendo insensibile alla sostanza, creando successivamente il mito artificiale e falso del dannunzianesimo come precursore ed esemplare anticipatore del fascismo. La Città libera di Fiume è una creazione che non ha né un prima né un dopo, nella sua assoluta originalità che va oltre gli schemi dello Stato liberale, del socialismo e del fascismo e persino dell'anarchia. La sua costituzione, la Carta del Carnaro elaborata da Alceste De Ambris, andrebbe studiata nelle facoltà di giurisprudenza per lo spirito modernissimo e innovativo che la permea. A Fiume, d'altronde, tutto è innovazione, perché tutto è permesso dove altrove è proibito, anche negli eccessi: dal voto alle donne alla libertà sessuale, dal valore formativo delle arti allo spirito egualitario, dalla cocaina alla pirateria. Altro che prototipo dello Stato totalitario, altro che modello fascista, altro che vetrino d'incubazione della marcia su Roma e dell'instaurazione del regime e della dittatura, come la sinistra continua ad alimentare non si sa con quanta prevenzione ideologica o profonda ignoranza di dinamiche e fatti. Le cannonate della Regia Marina sul palazzo quartier generale di d'Annunzio, nel «Natale di sangue» del 1920 infrangono non solo tetto e volte, ma anche l'idea utopistica, che solo l'Imaginifico poteva avere, che qualcosa di diverso dagli schemi d'inizio secolo era possibile nell'autoproclamata Reggenza italiana del Carnaro.

A cento anni dagli eventi di Fiume la città natale del Poeta dedica dieci giorni di eventi. Dal 7 al 15 settembre Pescara diventa baricentro delle celebrazioni dannunziane con mostre, convegni, concerti, eventi di alto profilo, rappresentazioni teatrali, per ricostruire sine ira et studio ma anche con un pizzico di leggerezza fatti e atti di un personaggio inimitabile, che Mussolini prima tradì, poi tentò di plagiare, quindi svalorizzò isolandolo: perché d'Annunzio era «come un dente cariato, o lo si estirpa o lo si ricopre d'oro». Il duce, appropriatosi di tutti i riti fiumani mettendoli in camicia nera, decise di coprirlo d'oro, non potendolo estirpare, e se ne liberò assieme alla vecchia Italia.

Fabien Claude del Team Francia, Nicola Romanin del Team Italia e Campbell Wright del Team Stati Uniti in cammino verso il traguardo ad Anterselva (Getty Images)

Fabien Claude del Team Francia, Nicola Romanin del Team Italia e Campbell Wright del Team Stati Uniti in cammino verso il traguardo ad Anterselva (Getty Images)