Due emissari per lo stesso armistizio. Il pasticcio dietro all’8 settembre

L’8 settembre 1943 - quattro giorni prima che Mussolini venisse liberato sul Gran Sasso - l’Italia era precipitata in una voragine di tragica ambiguità e di vergogna morale, politica e militare che avrebbe portato alla dissoluzione delle forze armate e alla guerra civile. Ecco che cosa scrisse Curzio Malaparte nel romanzo La pelle: «Un magnifico giorno … Tutti noi, ufficiali e soldati, facevamo a gara a chi buttava più «eroicamente» le armi e le bandiere nel fango … Finita la festa, ci ordinammo in colonna e cosi senz’armi, senza bandiere, ci avviammo verso i nuovi campi di battaglia, per andare a vincere con gli Alleati questa guerra che avevamo già persa con i tedeschi … È certo assai più difficile perdere una guerra che vincerla. A vincere una guerra tutti son buoni, non tutti son capaci di perderla».

Perché l’Italia perse la sua dignità? Perché già il 10 settembre, due giorni dopo la pubblicazione dell’armistizio, l’Alto comando tedesco poteva dire «le forze armate italiane non esistono più»? Di chi fu la colpa? Abbiamo visto che Hitler non credette nemmeno per un istante alla lealtà di Badoglio. Sapeva bene che dietro la tragica frase «la guerra continua» contenuta nel proclama del 25 luglio si nascondeva l’imminente «tradimento». Lo stesso Mussolini, dopo le sconfitte più pesanti subite in Africa e in Russia, aveva chiesto invano al Führer una pace separata con Stalin, sperando di concentrare sul fronte europeo le forze rimaste. Ma non se n’era fatto nulla.

Poche ore dopo l’arresto del Duce, a nome dei notabili prefascisti, Ivanoe Bonomi chiese a Badoglio la rottura con la Germania nazista e ne ricevette un diniego. La verità è che il nuovo capo del governo non aveva in testa una strategia. Avrebbe dovuto individuare un negoziatore di prestigio, che gli Alleati considerassero un interlocutore credibile. E invece mise in scena una commedia all’italiana spedendo a destra e a manca figure di seconda, se non di terza fila, che entrarono in concorrenza tra loro agendo spesso l’una all’insaputa delle altre.

Partirono per primi due giovani diplomatici di rango modesto. Blasco Lanza d’Ajeta, amico di Galeazzo Ciano, figlio di un’americana e con eccellenti entrature parentali nella diplomazia statunitense, pensò bene di incontrare il 2 agosto a Lisbona l’ambasciatore inglese in Portogallo, Ronald Campbell. Come riferiscono Indro Montanelli e Mario Cervi in L’Italia della disfatta, d’Ajeta fu ascoltato gelidamente per un’ora e mezzo, in cui delineò un ritratto assai fosco di un paese diventato comunista dalla sera alla mattina e in mano ai tedeschi. Scrivendo a Churchill, l’ambasciatore raccontò che «dal principio alla fine, d’Ajeta non ha fatto il minimo accenno alle condizioni di pace e tutto quanto ha detto … non è stato altro che un appello perché salviamo l’Italia dai tedeschi, nonché da sé stessa, il più rapidamente possibile».

Il 4 agosto partì per Tangeri Alberto Berio, scelto dal ministro degli Esteri Raffaele Guariglia scorrendo le liste del personale, che volò nel luogo mitico dello spionaggio internazionale con una descrizione così dettagliata delle modalità di sbarco che gli americani avrebbero dovuto adottare da far scrivere allo storico americano Melton S. Davis: «Berio doveva insegnare agli americani quale fosse il modo migliore per vincere la guerra» (Chi difende Roma?). Dopo una girandola di messaggi cifrati tra il consolato inglese di Tangeri, quello italiano, Berio e Guariglia, gli Alleati chiesero se Berio fosse accreditato per trattare la resa, e da Roma si rispose che sarebbe stata dichiarata la resa senza condizioni solo se l’Italia fosse diventata d’incanto alleata degli angloamericani. Partita chiusa.

Il 12 agosto partì per Spagna e Portogallo il generale Giuseppe Castellano, l’uomo più fedele al capo di Stato maggiore Vittorio Ambrosio, con il quale aveva collaborato nel preparare l’arresto di Mussolini. Castellano non sapeva nulla delle missioni di d’Ajeta e Berio, ma non è questo il peggio. Incaricato di una missione vitale per l’Italia, prima della partenza non incontrò nemmeno il capo del governo. Ebbe dal ministro Guariglia l’incarico di illustrare la situazione militare italiana, sentire quali intenzioni avessero gli Alleati e informarli che nessuno sganciamento dalla Germania sarebbe stato possibile senza il loro aiuto. Hitler stava di fatto già occupando l’Italia settentrionale e noi mandavamo a trattare un uomo senza il mandato di farlo. Perdemmo cosi 15 preziosissimi giorni.

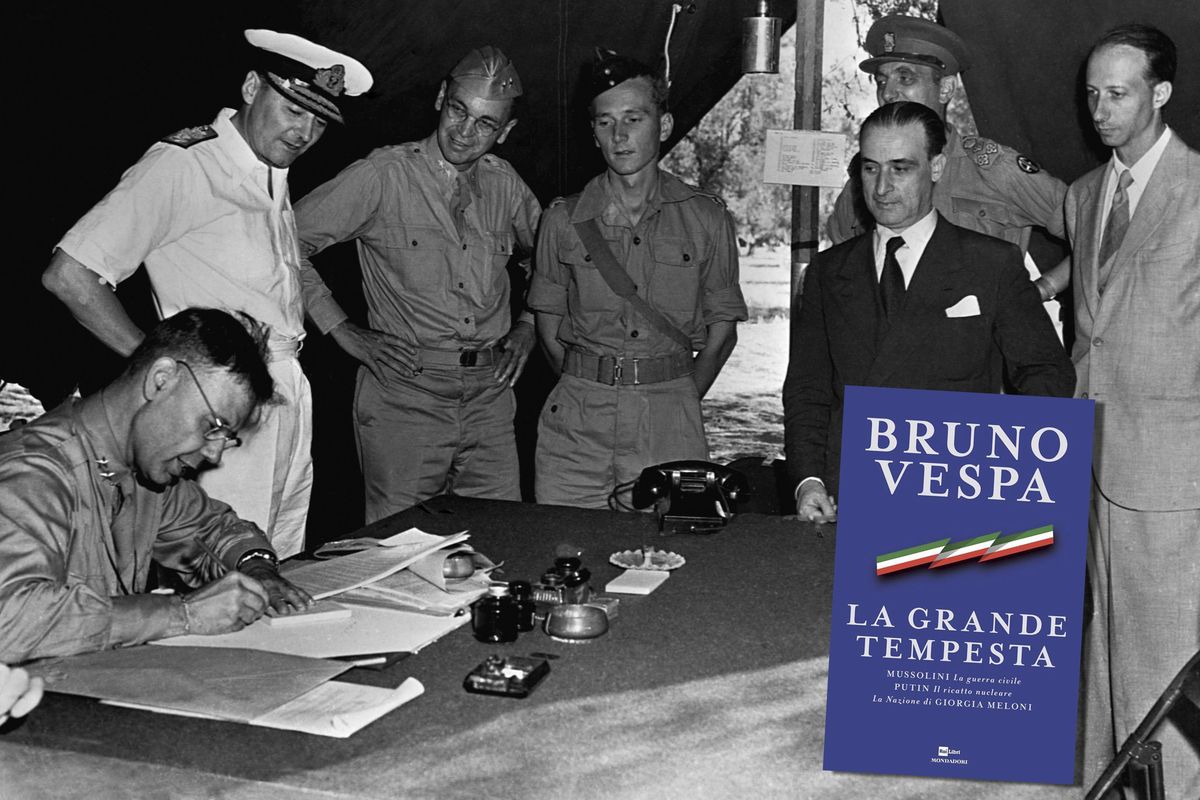

Per non destare sospetti, Castellano partì in treno, impiegò tre giorni per arrivare a Madrid e, quando incontrò l’ambasciatore inglese a Lisbona, gli disse quel che non era autorizzato a dire: l’Italia avrebbe accettato di dichiarare una resa senza condizioni a patto che gli Alleati rivelassero il luogo dove intendevano sbarcare. Insomma, Castellano spese margini di trattativa che non aveva. Mentre la sua proposta veniva trasmessa a Winston Churchill e a Franklin Delano Roosevelt, che si trovavano in Canada per partecipare alla Conferenza di Québec, il generale italiano attese nella capitale portoghese l’arrivo degli emissari alleati: il generale americano Walter Bedell Smith, il generale inglese Kenneth W. Strong e George Kennan, incaricato d’affari americano a Lisbona. Erano le 22.30 del 19 agosto e l’inutile colloquio si protrasse fino all’alba. Inutile, perché i due dettarono a Castellano condizioni d’armistizio non trattabili.

Erano i 12 articoli dell’armistizio cosiddetto «corto», scritti in fretta e furia durante la conferenza di Québec da Churchill e Roosevelt e destinati a essere integrati da un più corposo armistizio «lungo». I 12 articoli prevedevano, tra l’altro, la fine immediata delle ostilità, la cessazione di qualsiasi assistenza ai tedeschi, la consegna e il disarmo di aviazione e marina, il rientro delle truppe italiane dislocate all’estero. Bedell Smith lesse poi un dispaccio del comando alleato secondo cui le condizioni di armistizio avrebbero potuto essere attenuate a seconda del comportamento degli italiani. Castellano obiettò che il suo mandato era di studiare una forma di collaborazione con gli Alleati per sganciarsi dai tedeschi, ma, dinanzi all’intransigenza degli interlocutori, riprese il treno e arrivò a Roma il 27 agosto, senza aver trasmesso alcuna informazione per ragioni di sicurezza.

Questo ritardo e l’irrimediabile amore degli italiani per congiure e pasticci indussero l’ala dell’esercito ostile ad Ambrosio a sollecitare il 24 agosto la spedizione a Lisbona di un altro generale, Giacomo Zanussi, che ovviamente era del tutto ignaro di quanto aveva combinato Castellano. Come credenziale, Zanussi fu affiancato dal generale inglese Adrian Carton de Wiart, che era stato preso prigioniero a Tobruk. I due, insieme a un interprete, si presentarono all’allibito ambasciatore britannico che aveva da poco congedato Castellano con le opportune istruzioni. Gli Alleati scambiarono il caos italiano per doppio gioco. Tuttavia, trovandosi di fronte un altro generale italiano, gli consegnarono una nuova versione dell’armistizio, che sarà chiamato «lungo», zeppo di clausole ancora più penalizzanti del precedente.

«Si era arrivati così a questa situazione» raccontano Montanelli e Cervi. «Castellano aveva con sé l’armistizio corto, ma ignorava quello lungo; Zanussi aveva nella cartella il lungo, ma non sapeva nulla del corto». Poiché l’armistizio lungo recava la scritta «Resa senza condizioni», assente in quello corto, Eisenhower, che si trovava ad Algeri, pensò bene di farsi raggiungere dal povero Zanussi per impedirgli di contattare l’Italia prima dell’arrivo di Castellano, nel timore che Badoglio mandasse tutto all’aria. Un ufficiale americano sospettò persino che Zanussi fosse stato mandato a Lisbona dai tedeschi per conoscere i termini dell’armistizio. Era invece soltanto un pasticcio all’italiana.