Pontida 2024 era molto attesa non solo per la presenza di Orbán, ma soprattutto per l’arrivo del generale Roberto Vannacci, che alle elezioni europee del 9 giugno ha preso una valanga di preferenze. (Ho fatto i conti con lui: 189.000 nel Nord Ovest, 143.000 nel Nord Est, 117.000 nel Centro, 73.000 nel Sud, 35.000 nelle Isole. Totale 557.000.) Prima di Pontida - e, per la verità, anche dopo - se ne son dette di tutti i colori. Vannacci fa il partito. Vannacci scala la Lega. Vannacci al posto di Salvini, e così via. Chiedo a Salvini se, per lui, Vannacci sia un’opportunità o un rischio. «È un bicchiere mezzo pieno per entrambi» risponde. «C’è chi candida Ilaria Salis e chi Roberto Vannacci. Fate voi…» Come vi siete incontrati? «L’ho cercato dopo i primi dieci giorni di massacro mediatico all’uscita del libro Il mondo al contrario. Siamo entrati subito in sintonia e abbiamo convenuto che si candidasse mesi prima delle elezioni». (A proposito dell’incredibile risultato editoriale ottenuto, il generale ricorda sempre nelle preghiere serali Paolo Berizzi, il giornalista della Repubblica autore di una violentissima campagna contro il libro: un modo infallibile per portarlo al successo.) Vannacci farà un suo partito? «Non lo farà…» mi risponde senza incertezze Salvini. E la freddezza dei «colonnelli» della Lega? «Abbracci e baci nel retropalco senza telecamere…» Con il generale Vannacci celiamo sul fatto che lui non esclude mai nulla, nemmeno di tornare in servizio. «Ho 56 anni, alla fine del mandato europeo potrei andare in pensione a 61, ma se fossi promosso generale di corpo d’armata, avrei tempo fino a 63. Andare in pensione mi converrebbe: cumulerei il vitalizio con l’assegno parlamentare. Ma sono ancora troppo legato alla famiglia militare per farlo. E non sono certo l’unico soldato ad aver chiesto l’aspettativa parlamentare: ci furono i generali Mauro Del Vecchio e Domenico Rossi, c’è un ufficiale di marina che fa il consigliere regionale. E poi non mi piace che siano dei giornalisti a dirmi cosa devo fare della mia vita». Anche Vannacci nega che ci sia freddezza nei suoi confronti da parte dei dirigenti della Lega. «Ho avuto scambi cordiali con Zaia, con Fedriga, e con Calderoli ho mangiato un panino nel retropalco. Sono una persona nuova, capisco che non vengano ad abbracciarmi». E nega di voler fare concorrenza a Salvini: «Tra noi c’è un’intesa perfetta anche senza sentirci». Presenterà una mozione al congresso della Lega?, gli domando. «Dopo aver fatto per 37 anni un altro lavoro, all’inizio non avevo capito. Poi mi hanno spiegato che le mozioni si fanno quando ci sono le correnti. E nella Lega non ci sono. Eppoi senta: per aspirare alla segreteria di un partito servono capacità ed esperienza che, al momento, non credo di avere». E aggiunge: «Io voglio cambiare l’Italia e l’Europa. Il partito è lo strumento più difficile e in salita per farlo. Pur non escludendolo, non è quella la strada principale». Però, gli faccio notare, il tenente colonnello Fabio Filomeni, suo istruttore ai tempi del reggimento Col Moschin, ha messo in piedi una macchina da guerra. Ha costituito sezioni del movimento Il mondo al contrario in tutte le circoscrizioni delle elezioni europee… «Filomeni ha fatto tutto da solo e io poco c’entro» precisa. «Si è limitato a mandarmi un documento che era un’elaborazione intellettuale, destinata a trasformare presto un’associazione culturale in associazione politica». E il Movimento Europa sovrana e indipendente? «Non è un movimento» replica Vannacci. (Dal sito europasovranaeindipendente.eu: «Il Comitato politico “Europa sovrana e indipendente” nasce all’inizio del 2024 per iniziativa del tenente colonnello Fabio Filomeni, che riunisce attorno a sé esperti di geopolitica, diplomatici e professionisti nel campo giuridico e sociale per proporre un’idea politica di Europa, idonea a rispondere alle sfide della nuova situazione internazionale»). «È stato tolto spazio vitale alla Russia». Lei pensa a un’Italia fuori dalla Nato?, chiedo a Vannacci. «Assolutamente no. Essere sovrani non significa uscire da un’organizzazione che ha garantito la pace per più di cinquant’anni. Un’alleanza politica e militare che ha funzionato bene, anche se andrebbe rivisitata». E come, allora? «Incrementando la cooperazione con l’Unione europea e facendola tornare a essere un’alleanza prettamente difensiva, perché con il termine “difesa preventiva” si è forse esagerato compiendo operazioni - come i bombardamenti in Libia durante le primavere arabe - che hanno fornito pessimi risultati. Inoltre, la Nato dovrebbe anche tenere conto degli interessi europei e non solo dei soci di maggioranza». Di qui la simpatia del generale (e della Lega) per l’America di Donald Trump. «America First vuole limitare gli interventi Nato a tutto campo. Trump ha sempre auspicato una Nato meno ingerente negli affari dell’Unione europea e un’Europa con maggiore voce in capitolo nella Nato». E che ne pensa di un esercito europeo? «Non può esistere la cessione di parti di sovranità nazionale. Gli eserciti devono rimanere nazionali come espressione della sovranità dello Stato. A livello europeo è giusto creare sinergie a livello industriale e capacitivo e piena interoperabilità fra le truppe. La Ue dovrebbe fungere da soggetto importante di diritto internazionale, fornendo la base giuridica per un eventuale intervento. L’intervento armato dovrebbe poi essere fisicamente compiuto da quelle nazioni che più sono interessate territorialmente e dal punto di vista degli interessi nazionali. Gli interessi europei sono talmente frammentari che l’esercito danese non avrebbe convenienza a intervenire nel Mediterraneo».

L’8 settembre 1943 - quattro giorni prima che Mussolini venisse liberato sul Gran Sasso - l’Italia era precipitata in una voragine di tragica ambiguità e di vergogna morale, politica e militare che avrebbe portato alla dissoluzione delle forze armate e alla guerra civile. Ecco che cosa scrisse Curzio Malaparte nel romanzo La pelle: «Un magnifico giorno … Tutti noi, ufficiali e soldati, facevamo a gara a chi buttava più «eroicamente» le armi e le bandiere nel fango … Finita la festa, ci ordinammo in colonna e cosi senz’armi, senza bandiere, ci avviammo verso i nuovi campi di battaglia, per andare a vincere con gli Alleati questa guerra che avevamo già persa con i tedeschi … È certo assai più difficile perdere una guerra che vincerla. A vincere una guerra tutti son buoni, non tutti son capaci di perderla».

Perché l’Italia perse la sua dignità? Perché già il 10 settembre, due giorni dopo la pubblicazione dell’armistizio, l’Alto comando tedesco poteva dire «le forze armate italiane non esistono più»? Di chi fu la colpa? Abbiamo visto che Hitler non credette nemmeno per un istante alla lealtà di Badoglio. Sapeva bene che dietro la tragica frase «la guerra continua» contenuta nel proclama del 25 luglio si nascondeva l’imminente «tradimento». Lo stesso Mussolini, dopo le sconfitte più pesanti subite in Africa e in Russia, aveva chiesto invano al Führer una pace separata con Stalin, sperando di concentrare sul fronte europeo le forze rimaste. Ma non se n’era fatto nulla.

Poche ore dopo l’arresto del Duce, a nome dei notabili prefascisti, Ivanoe Bonomi chiese a Badoglio la rottura con la Germania nazista e ne ricevette un diniego. La verità è che il nuovo capo del governo non aveva in testa una strategia. Avrebbe dovuto individuare un negoziatore di prestigio, che gli Alleati considerassero un interlocutore credibile. E invece mise in scena una commedia all’italiana spedendo a destra e a manca figure di seconda, se non di terza fila, che entrarono in concorrenza tra loro agendo spesso l’una all’insaputa delle altre.

Partirono per primi due giovani diplomatici di rango modesto. Blasco Lanza d’Ajeta, amico di Galeazzo Ciano, figlio di un’americana e con eccellenti entrature parentali nella diplomazia statunitense, pensò bene di incontrare il 2 agosto a Lisbona l’ambasciatore inglese in Portogallo, Ronald Campbell. Come riferiscono Indro Montanelli e Mario Cervi in L’Italia della disfatta, d’Ajeta fu ascoltato gelidamente per un’ora e mezzo, in cui delineò un ritratto assai fosco di un paese diventato comunista dalla sera alla mattina e in mano ai tedeschi. Scrivendo a Churchill, l’ambasciatore raccontò che «dal principio alla fine, d’Ajeta non ha fatto il minimo accenno alle condizioni di pace e tutto quanto ha detto … non è stato altro che un appello perché salviamo l’Italia dai tedeschi, nonché da sé stessa, il più rapidamente possibile».

Il 4 agosto partì per Tangeri Alberto Berio, scelto dal ministro degli Esteri Raffaele Guariglia scorrendo le liste del personale, che volò nel luogo mitico dello spionaggio internazionale con una descrizione così dettagliata delle modalità di sbarco che gli americani avrebbero dovuto adottare da far scrivere allo storico americano Melton S. Davis: «Berio doveva insegnare agli americani quale fosse il modo migliore per vincere la guerra» (Chi difende Roma?). Dopo una girandola di messaggi cifrati tra il consolato inglese di Tangeri, quello italiano, Berio e Guariglia, gli Alleati chiesero se Berio fosse accreditato per trattare la resa, e da Roma si rispose che sarebbe stata dichiarata la resa senza condizioni solo se l’Italia fosse diventata d’incanto alleata degli angloamericani. Partita chiusa.

Il 12 agosto partì per Spagna e Portogallo il generale Giuseppe Castellano, l’uomo più fedele al capo di Stato maggiore Vittorio Ambrosio, con il quale aveva collaborato nel preparare l’arresto di Mussolini. Castellano non sapeva nulla delle missioni di d’Ajeta e Berio, ma non è questo il peggio. Incaricato di una missione vitale per l’Italia, prima della partenza non incontrò nemmeno il capo del governo. Ebbe dal ministro Guariglia l’incarico di illustrare la situazione militare italiana, sentire quali intenzioni avessero gli Alleati e informarli che nessuno sganciamento dalla Germania sarebbe stato possibile senza il loro aiuto. Hitler stava di fatto già occupando l’Italia settentrionale e noi mandavamo a trattare un uomo senza il mandato di farlo. Perdemmo cosi 15 preziosissimi giorni.

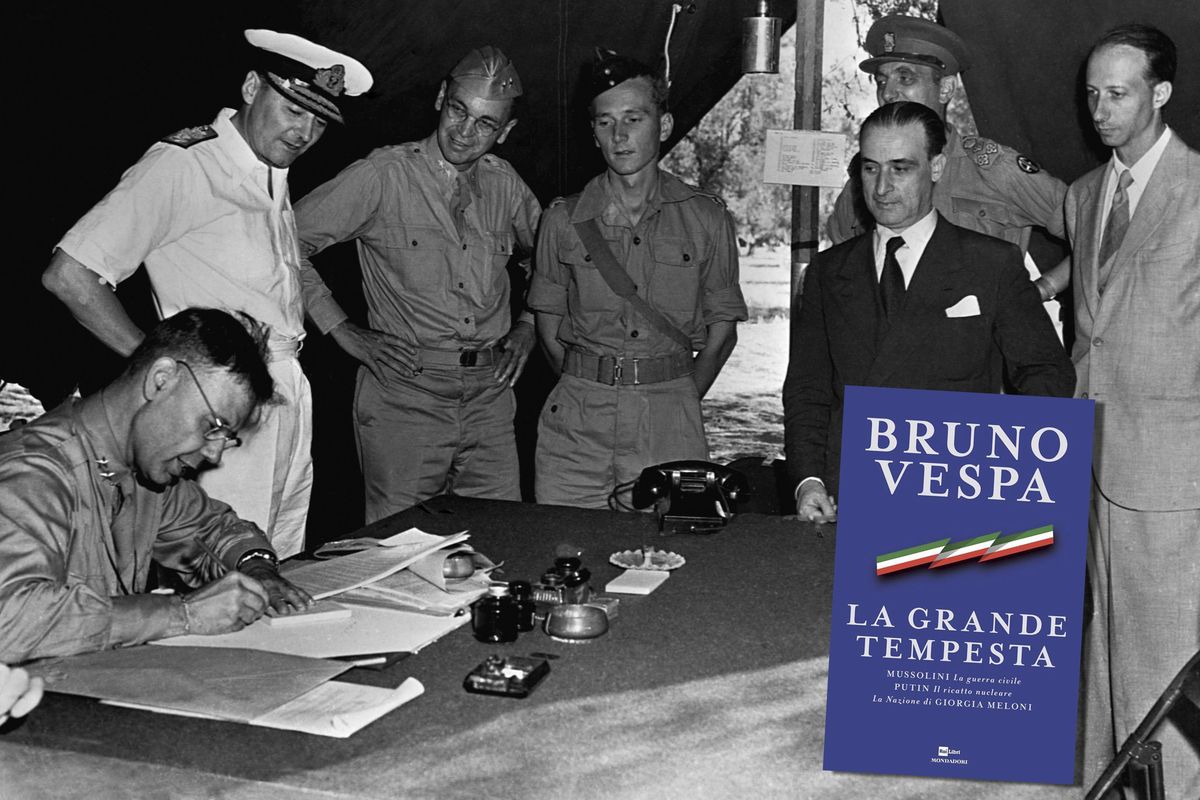

Per non destare sospetti, Castellano partì in treno, impiegò tre giorni per arrivare a Madrid e, quando incontrò l’ambasciatore inglese a Lisbona, gli disse quel che non era autorizzato a dire: l’Italia avrebbe accettato di dichiarare una resa senza condizioni a patto che gli Alleati rivelassero il luogo dove intendevano sbarcare. Insomma, Castellano spese margini di trattativa che non aveva. Mentre la sua proposta veniva trasmessa a Winston Churchill e a Franklin Delano Roosevelt, che si trovavano in Canada per partecipare alla Conferenza di Québec, il generale italiano attese nella capitale portoghese l’arrivo degli emissari alleati: il generale americano Walter Bedell Smith, il generale inglese Kenneth W. Strong e George Kennan, incaricato d’affari americano a Lisbona. Erano le 22.30 del 19 agosto e l’inutile colloquio si protrasse fino all’alba. Inutile, perché i due dettarono a Castellano condizioni d’armistizio non trattabili.

Erano i 12 articoli dell’armistizio cosiddetto «corto», scritti in fretta e furia durante la conferenza di Québec da Churchill e Roosevelt e destinati a essere integrati da un più corposo armistizio «lungo». I 12 articoli prevedevano, tra l’altro, la fine immediata delle ostilità, la cessazione di qualsiasi assistenza ai tedeschi, la consegna e il disarmo di aviazione e marina, il rientro delle truppe italiane dislocate all’estero. Bedell Smith lesse poi un dispaccio del comando alleato secondo cui le condizioni di armistizio avrebbero potuto essere attenuate a seconda del comportamento degli italiani. Castellano obiettò che il suo mandato era di studiare una forma di collaborazione con gli Alleati per sganciarsi dai tedeschi, ma, dinanzi all’intransigenza degli interlocutori, riprese il treno e arrivò a Roma il 27 agosto, senza aver trasmesso alcuna informazione per ragioni di sicurezza.

Questo ritardo e l’irrimediabile amore degli italiani per congiure e pasticci indussero l’ala dell’esercito ostile ad Ambrosio a sollecitare il 24 agosto la spedizione a Lisbona di un altro generale, Giacomo Zanussi, che ovviamente era del tutto ignaro di quanto aveva combinato Castellano. Come credenziale, Zanussi fu affiancato dal generale inglese Adrian Carton de Wiart, che era stato preso prigioniero a Tobruk. I due, insieme a un interprete, si presentarono all’allibito ambasciatore britannico che aveva da poco congedato Castellano con le opportune istruzioni. Gli Alleati scambiarono il caos italiano per doppio gioco. Tuttavia, trovandosi di fronte un altro generale italiano, gli consegnarono una nuova versione dell’armistizio, che sarà chiamato «lungo», zeppo di clausole ancora più penalizzanti del precedente.

«Si era arrivati così a questa situazione» raccontano Montanelli e Cervi. «Castellano aveva con sé l’armistizio corto, ma ignorava quello lungo; Zanussi aveva nella cartella il lungo, ma non sapeva nulla del corto». Poiché l’armistizio lungo recava la scritta «Resa senza condizioni», assente in quello corto, Eisenhower, che si trovava ad Algeri, pensò bene di farsi raggiungere dal povero Zanussi per impedirgli di contattare l’Italia prima dell’arrivo di Castellano, nel timore che Badoglio mandasse tutto all’aria. Un ufficiale americano sospettò persino che Zanussi fosse stato mandato a Lisbona dai tedeschi per conoscere i termini dell’armistizio. Era invece soltanto un pasticcio all’italiana.

Al forte consenso al regime contribuirono le generose elargizioni del governo al mondo intellettuale. In L’Italia di Mussolini in 50 ritratti, Paolo Mieli e Francesco Cundari ricordano lo sterminato esercito di beneficiari reso noto nel dopoguerra, quando si scopri anche l’elevato numero di voltagabbana che si erano prontamente riciclati salendo sul carro dei nuovi vincitori. Giuseppe Ungaretti, uno dei più celebri «assistiti», giustificava così il suo atteggiamento: «Era una sovvenzione che s’usava dare - e uso esistente in tutti i paesi del mondo - e la ricevettero persone onorevolissime perché potessero proseguire con tranquillità il loro lavoro … L’accettavo perché essa ai miei occhi non aveva diverso carattere della sovvenzione dello Stato all’agricoltore perché possa portare a termine lavori di bonifica».

Lo storico Giovanni Sedita, in Gli intellettuali di Mussolini, pubblica le petizioni rivolte dagli scrittori ai gerarchi per ottenere il sussidio, quasi sempre generoso. Vincenzo Cardarelli chiede a Galeazzo Ciano una sovvenzione fissa («Solo un soccorso non momentaneo potrebbe mettermi al riparo dalla miseria in cui mi dibatto»). Salvatore Quasimodo: «L’urgenza di essere aiutato in qualsiasi modo interessa nel vivo i più elementari bisogni cotidiani di vita». Vitaliano Brancati denuncia «quegli scrittori mediocri e di passato antifascista che vengono aiutati dal regime». Elio Vittorini, diffidato per frequentazioni antifasciste, si difende con energia: «Il sottoscritto resta fortemente sorpreso nella sua qualità di fascista non recente e di scrittore fascista che sin da quando ha preso la penna in mano l’ha adoperata al servizio delle idee fasciste su giornali fascisti». (Nell’ottobre 1942 Vittorini partecipò a Weimar al convegno degli intellettuali nazisti, si iscrisse contemporaneamente al Partito comunista clandestino e nel 1945 diresse L’Unità di Milano).

Assegni importanti vengono elargiti a Filippo Tommaso Marinetti, che li ottiene anche per futuristi del suo gruppo, a Fortunato Depero, Pietro Mascagni, alle attrici Paola Borboni e Andreina Pagnani, a Corrado Alvaro, a Giovanni Ansaldo (geniale voltagabbana). Alla Ruota, rivista che alimenta la propaganda razzista e antisemita, collaborano dopo il 1940 Mario Alicata, Renato Guttuso, Concetto Marchesi, Carlo Muscetta, che nel dopoguerra faranno tutti parte della crema del Pci. L’Oscar dei voltagabbana va comunque alla scrittrice Sibilla Aleramo: durante il regime e fino al 1943 chiede soldi in maniera ossessiva a Mussolini e a Ciano, ma già nel 1945 - parlando di una conversazione tra intellettuali - scrive: «Io ero la sola a parteggiare senza restrizioni per l’avvenire che la Russia ci prepara di giustizia e di pace, quando tutti avremo accettato i suoi principi (rivoluzione francese più marxismo)».

Nel 1932 fu inaugurata a Roma una Mostra della Rivoluzione fascista. In quell’occasione, Ottavio Dinale, vecchio amico di Mussolini, che lo aveva anche nominato prefetto, diede così il suo contributo al misticismo del capo: «La sua figura spicca, già monolitica, nell’attualità, nella storia, nelle proiezioni dell’avvenire, dominante uomini e cose, come principe degli uomini di Stato, come genio della Stirpe, come salvatore dell’Italia … Mussolini è tutto l’Eroe in una luminosità solare, è il Genio ispiratore e creatore, è l’animatore che trascina e conquista, è Lui: l’interezza massiccia del mito e della realtà».

Alla mostra venivano accompagnate tutte le autorità straniere in visita a Roma. Con la perfidia del giovane fascista deluso, Zangrandi racconta che ogni giorno un diverso drappello era obbligato a fare la scorta d’onore alla rassegna: «Balilla e avanguardisti, deputati e senatori, gerarchi di periferia e italiani venuti dall’estero, generali e magistrati, ministri e accademici d’Italia, scrittori, poeti, artisti, filosofi, scienziati: a ognuno toccò il suo turno. Indrappellati, in divisa o in orbace, distinti in “mute” per darsi il cambio, all’esterno o all’interno dell’edifizio, uomini con i capelli grigi e magari con la pancia si alternavano in posizione di presentat-arm nei punti stabiliti. E, tra mezzogiorno e il tocco, venivano condotti in giardino, a consumare il rancio, invero eccellente, a base di rigatoni al sugo e carne lessa». E confessa di non essersi divertito affatto, da diciassettenne, a vedere con i propri occhi lo spettacolo di queste fiumane discendere per via Nazionale. Ma, la delusione maggiore, la ebbe dal mondo dell’accademia.

Come abbiamo visto, soltanto 12 professori universitari su oltre 1200 rifiutarono di firmare fedeltà al regime fascista. Come esempio di trasformismo tra fascismo e postfascismo, Zangrandi fa il nome di uno dei maggiori storici italiani, Luigi Salvatorelli. Non dovette giurare (non insegnava all’università) e, pur essendo stato antifascista fino al 1925, si allineò al regime dagli anni Trenta all’inizio dei Quaranta. Nel Corso di Storia per i licei del 1935, ristampato da Einaudi fino al 1942, Salvatorelli ignorò fra l’altro completamente sia il delitto Matteotti sia la protesta dell’Aventino, due eventi chiave della prima fase del fascismo. Naturalmente, l’edizione del 1952 fu di tutt’altro tono.