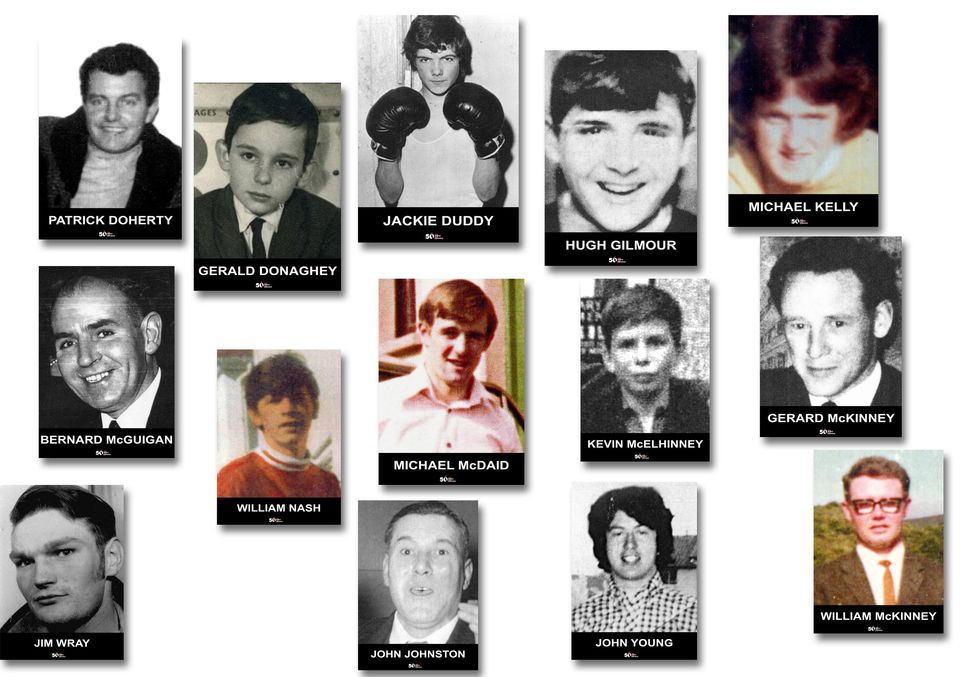

il 30 gennaio 1972, al culmine della crescente tensione tra cattolici nazionalisti e protestanti unionisti, i paracadutisti britannici spararono sulla folla durante una manifestazione contro l'internamento senza processo dei prigionieri politici. Quattordici i morti, tra cui anche diversi minorenni.

La «guerra dei trent’anni» combattuta dalla fine degli anni Sessanta al 1998 tra cattolici nazionalisti e protestanti unionisti dell’Irlanda del Nord visse un capitolo drammatico e indelebile nei fatti della «domenica di sangue», la «Bloody Sunday» del 30 gennaio 1972, che confermò al mondo ciò che le televisioni e i giornali stavano mostrando: si era di fronte ad una vera e propria guerra strisciante nel cuore dell’Europa. Il bilancio di quella tragica domenica fu di 13 morti e 15 feriti (uno di questi morirà qualche mese dopo aggravando il già pesante bilancio), colpiti durante lo svolgimento di una manifestazione per i diritti civili nel quartiere Bogside di Londonderry (o Derry, come la chiamano i cittadini cattolici). Quel massacro aveva radici lontane, ed era maturato a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, quando la tensione tra cattolici e protestanti crebbe in modo incontrollabile.

Le tensioni tra gli unionisti e i repubblicani cattolici avevano radici lontane, e si erano acuite in seguito alla partizione dell’Irlanda del 1922, che creò una questione etnico-religiosa all’interno del territorio dell’Irlanda nel Nord (Ulster) con una significativa presenza cattolica sottoposta a discriminazione socio-economica dal governo unionista e protestante, nel quale figuravano non pochi oltranzisti seguaci di Guglielmo d’Orange. Una breve guerra civile era stata combattuta tra le due fazioni tra il 1922 ed il 1923, dove per i cattolici repubblicani agì il primo nucleo dell’Irish Republican Army (IRA), che risorgerà come forza paramilitare alla metà degli anni Sessanta, un periodo cruciale in quanto i fondamentalisti protestanti dell’Ulster risposero con l’organizzazione paramilitare nota come UVF (Ulster Volunteer Force). Dalla seconda metà del decennio si moltiplicarono gli scontri e gli attentati contro obiettivi unionisti e contro le forze di Polizia dell’Ulster, la RUC (Royal Ulster Constabulary) che dall’altra parte rispose con un incremento proporzionale dell’uso della violenza. A fare da sfondo al clima di tensione contribuì la perdurante discriminazione nel mondo del lavoro e dei diritti nei confronti della popolazione cattolica dell’Ulster in un momento assai delicato per l’economia globale. Il bubbone scoppiò a metà del 1968 quando nella città di Derry si verificarono duri scontri in occasione di una marcia celebrativa dei protestanti, noti poi come la «battaglia di Bogside» dal nome del quartiere cattolico della città. Gli scontri furono durissimi e videro coinvolti gli attivisti cattolici della Citizens Defence Association (DCDA), e la RUC. Essendo le forze di polizia scarsamente preparate e non adeguatamente equipaggiate, la battaglia risultò in un bagno di sangue con scambi senza esclusione di colpi da ambo le parti. Gli attivisti cattolici spararono razzi e molotov contro la polizia priva di divise ignifughe provocando così un alto numero di ustionati. Dall’altra parte la Royal Ulster Constabulary fece per la prima volta massiccio uso di gas lacrimogeni che causarono gravi patologie respiratorie ai manifestanti e alla popolazione. Lo scontro durò due giorni e due notti senza interruzione. Dalla durezza degli scontri fu deciso l’intervento dell’esercito britannico, chiamato in aiuto dal primo ministro dell’Ulster James Chichester-Clark. Contemporaneamente il suo omologo dell’Eire Jack Lynch mandava l’esercito irlandese al confine dell’Ulster con la giustificazione di voler aiutare i feriti di Derry. La guerra sembrava alle porte, ed al confine rimase, generando una situazione di guerra cosiddetta «a bassa intensità» combattuta negli anni seguenti a suon di molotov e attentati dinamitardi. Il più grave prima della domenica di sangue avvenne a Belfast il 4 dicembre 1971 quando una bomba esplose distruggendo un pub frequentato da cattolici, il McCork. I morti furono 15 (tra i quali due bambini e la moglie e la figlia adolescente del gestore). La rabbia montò ulteriormente in quanto le autorità nordirlandesi indicarono una presunta responsabilità dell’IRA, ipotizzando l’espolsione accidentale di un ordigno originariamente destinato ad obiettivi protestanti. La verità emerse soltanto molti anni dopo, quando da un’indagine fu dimostrato che la bomba era stata piazzata da membri dell’Ulster Volunteer Force.

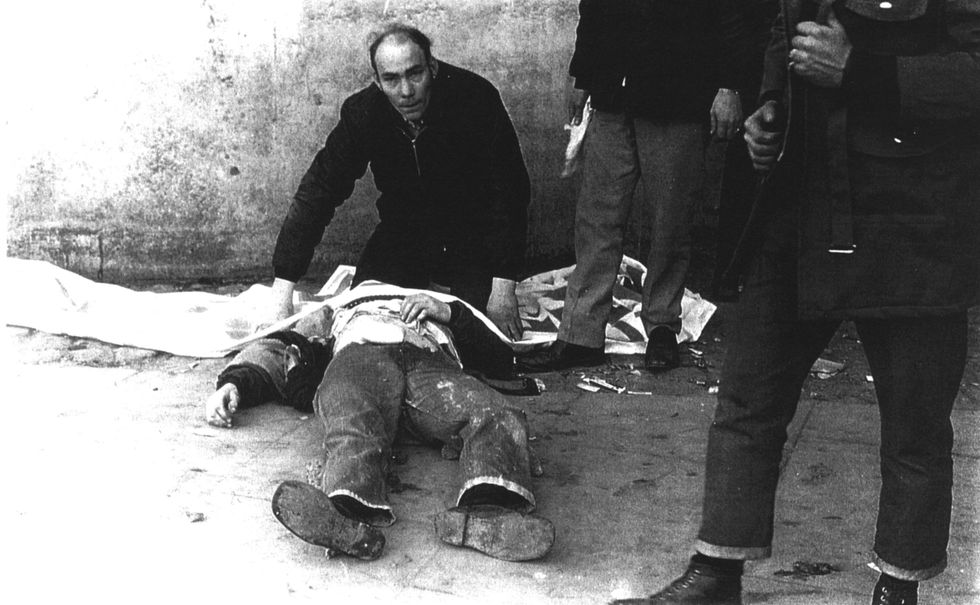

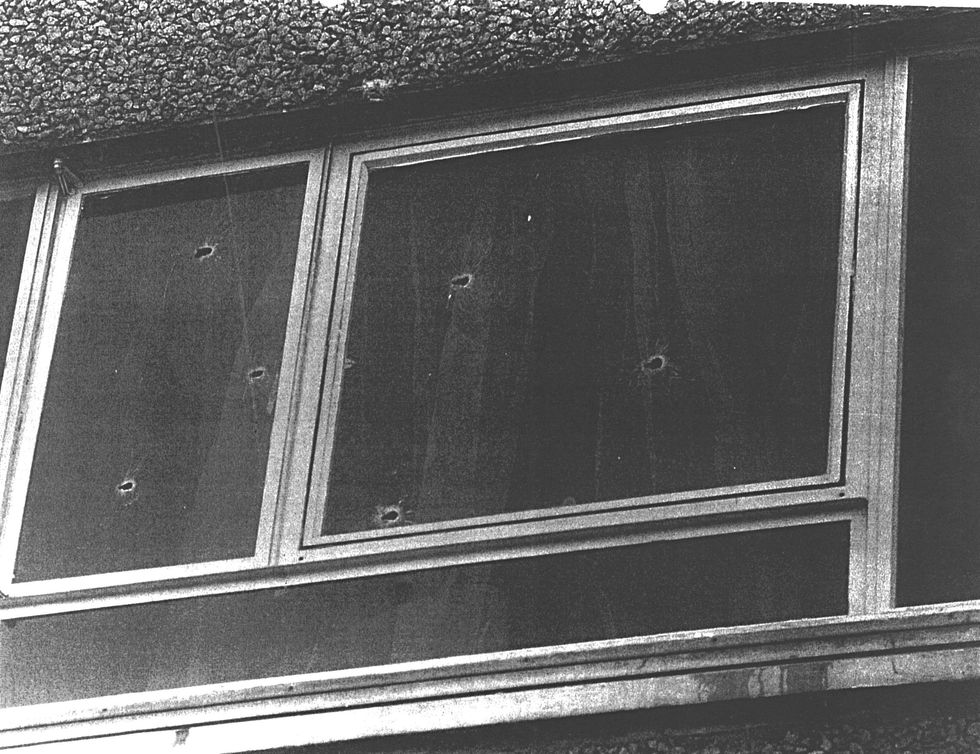

La strada che portò alla domenica di sangue era segnata, spianata da un’ulteriore aggravante: le autorità giudiziarie nordirlandesi avevano infatti deciso per la carcerazione senza processo dei cattolici attivisti sospettati di attività terroristica, un esempio applicato anche nel Sudafrica dell’apartheid. Proprio per protestare contro questa situazione fu organizzata dal Civil Rights Movement la marcia di protesta a Derry, fissata per il 30 gennaio 1972. Quindicimila partecipanti nazionalisti cattolici, comprese molte famiglie, si erano concentrate per la marcia che si prevedeva pacifica in quanto l’IRA aveva comunicato che non vi avrebbe preso parte. I dimostranti non sapevano che Londra avesse inviato in città un reggimento di specialisti dell’esercito britannico, i paracadutisti del 1st Batallion - Parachute Regiment (1 PARA) che si posizionarono agli accessi al quartiere di Bogside circondato dal filo spinato. Erano circa le 16:00 quando la tragedia ebbe inizio e la manifestazione sino ad allora pacifica si trasformò in una carneficina. Dopo una serie di schermaglie a colpi di gas lacrimogeno e proiettili di gomma, in un punto lontano dal luogo di destinazione dei manifestanti presso il «Free Darry Wall» dal checkpoint dei paracadutisti i militari aprirono il fuoco. I primi a essere colpiti furono John Johnston (59 anni) che morirà cinque mesi dopo per le ferite riportate e il quindicenne Damian Donaghy, morto sul posto. Furono i primi due caduti di un bilancio finale di 13 morti, alcuni dei quali colpiti nell’atto di soccorrere altre vittime. Tra di loro diversi giovanissimi tra i 17 ed i 22 anni in quanto fu colpita un’ala della manifestazione composta da famiglie e gruppi di ragazzi. Tra i feriti gravi anche una ragazza, Alana Burke, schiacciata contro un muro da un blindato dei paracadutisti, che in seguito agli scontri effettuarono molti arresti tra i manifestanti atterriti. La versione dei militari, tra l’eco di sdegno che seguì i fatti a livello mondiale, fu quella dell’aver risposto ad un’aggressione. L’indagine ufficiale istruita a Londra dal Lord Chief Justice barone John Widgery accolse pienamente la versione dei militari. La guerra «strisciante» era dichiarata e già il giorno seguente i fatti del 30 gennaio a Dublino l’ambasciata britannica fu data alle fiamme. La domenica di sangue aveva incrementato ed ampliato il risentimento e l’ostilità nei confronti dell’esercito di Londra in Irlanda del Nord ed un supporto sempre più largo ai miliziani dell’IRA , segnando la strada verso un conflitto constante che durerà per quasi tre decenni dei cosiddetti «troubles», per un bilancio finale di 3.720 morti e oltre 47mila feriti. Tra le vittime si contano 257 ragazzi sotto i 18 anni. Gli attentati con ordigni esplosivi furono più di 16mila. Tra gli episodi più significativi di quella che nelle cifre fu una guerra civile, gli scioperi della fame nelle carceri speciali nordirlandesi (H-Blocks) in cui persero la vita Bobby Sands e altri 9 detenuti tra il maggio e l’ottobre del 1981. La revisione del processo per la «Bloody Sunday» avverrà soltanto dopo il cessate il fuoco e gli accordi del «Venerdì Santo» tra la Repubblica d’Irlanda e il Regno Unito sulla questione nordirlandese del 1998. Contestualmente, l’allora premier britannico Tony Blair ordinò una nuova inchiesta guidata dal giudice Lord Saville of Newdigate, che portò alla caduta della sentenza originaria e dopo anni all’identificazione ed all’incriminazione di uno solo dei militari coinvolti nel 2019, quarantasette anni dopo la domenica di sangue. Il processo contro il «Soldato F» è attualmente in corso alla data del cinquantesimo anniversario di quella tragica domenica.

Per ulteriori approfondimenti è possibile visitare il sito del Museum of Free Derry che conserva la collezione delle immagini, dei documenti e dei memorabilia della «Bloody Sunday». (museumoffreederry.org)