True

2024-12-04

«Produrre, nonostante tutto»: gli imprenditori italiani nell'Eritrea post coloniale

True

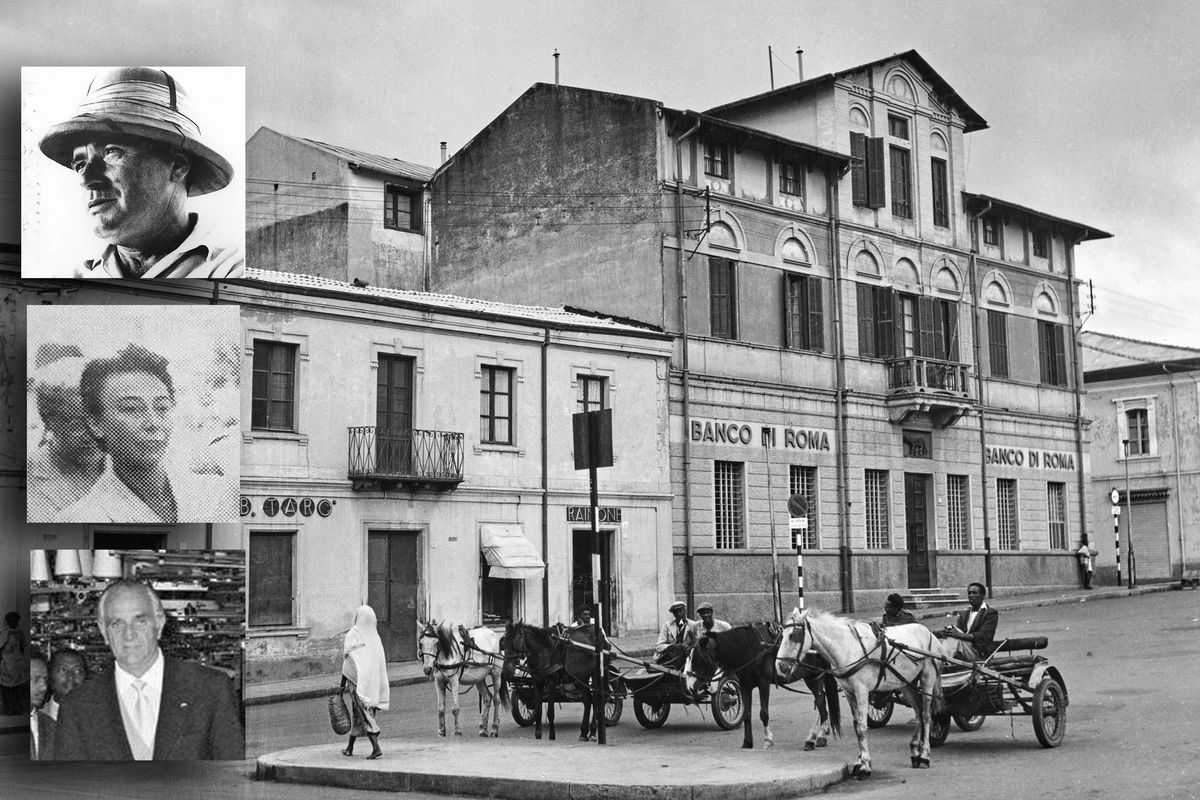

Asmara nel 1955. Dall'alto: Guido De Nadai, Emma Melotti, Roberto Barattolo (Getty Images)

La mattina del 1° aprile 1941 cambierà la vita ai circa 80 mila italiani di Eritrea. Perduta l’ultima sanguinosa battaglia, quella di Cheren, le truppe britanniche occupavano la capitale Asmara. Tutto intorno, il mondo si allontanava da quella terra del Corno d’Africa, italiana già dal 1890. L’isolamento e l’occupazione dei vincitori oscuravano la vista sul mondo entrato nelle fasi più violente della guerra. Per la popolazione, non solo quella italiana, l’unico obiettivo da perseguire nel breve termine era la mera sopravvivenza. Per gli uomini che erano stati in armi si aprivano le porte dei campi di prigionia in Kenya o in Sudan, mentre le fabbriche costruite e gestite dagli italiani durante il mezzo secolo di colonizzazione languivano prive di rifornimenti e mano d’opera. Ad aggravare la situazione, l’inflazione creata dall’introduzione della valuta d'occupazione da parte degli Alleati che aggiungeva difficoltà alla già delicatissima situazione generale. Tuttavia, pur paralizzati dagli sviluppi del conflitto e dalle minacce di quella parte di popolazione eritrea ostile alla presenza italiana, l’industria del paese si era molto evoluta negli ultimi due decenni. In tutti i campi, dalla meccanica all’agricoltura, dal tessile ai manufatti, gli imprenditori italiani avevano contribuito a creare un sistema industriale e artigianale in grado di superare i confini della colonia primigenia non soltanto nell’export verso la madrepatria, ma avviando scambi commerciali importanti con i Paesi africani confinanti a anche con quelli della Penisola araba. Tra il 1941 e il 1945 la loro opera precedente al crollo dell’Africa Orientale Italiana fu vitale per la permanenza in Eritrea sotto l’Amministrazione militare britannica. Gli Inglesi, infatti, non mostrarono particolare ostilità verso i cittadini del Paese nemico in quanto in quella fase in cui i giochi in Africa non erano ancora decisi, avevano bisogno delle capacità industriali degli italiani. L’esercito britannico, nel momento dell’occupazione, mancava di adeguati rifornimenti, per cui fu importante per il comando militare inglese attingere alle scorte italiane, sia di materiali che di beni di prima necessità. La rete industriale italiana era troppo preziosa per essere annichilita o spogliata del tutto. Le aziende degli ex colonizzatori potevano servire per alimentare le truppe di sua Maestà, curarsi delle infrastrutture danneggiate dagli eventi bellici, procurare manufatti e riparare macchinari. D’altra parte, secondo quanto stabilito dalla convenzione de L’ Aia nel 1907, gli occupanti erano tenuti a mantenere la struttura amministrativa precedente (molti funzionari italiani rimasero ai loro impieghi anche dopo la caduta della colonia) ed era loro impedito di operare saccheggi o spoliazioni. Il periodo più difficile giunse però alla fine dell’anno 1941, quando le scorte italiane finirono e quando l’Etiopia nuovamente governata dal Negus Hailé Selassié, chiuse le frontiere con l’Eritrea, mentre il risentimento antiitaliano di parte della popolazione si fece più evidente e le fabbriche mancavano di personale per ripartire dopo le deportazioni nei campi di prigionia. Fu tra il 1942 e il 1945 che si sviluppò ai massimi livelli la capacità di resilienza che caratterizzò l’imprenditoria italiana, che seppe operare in quegli anni fortemente avversi un vero e proprio «miracolo». La provvidenza giunse dal mare, o meglio, dal porto di Massaua. Qui i tedeschi, prima della ritirata, avevano lasciato all’ancora 11 piroscafi pieni di merci e materiali vari. Fu dalle stive di quelle navi ex alleate dell’Asse che fu possibile per gli imprenditori italiani trarre almeno un po’di linfa per ripartire, sotto gli occhi indifferenti ma tuttavia tolleranti degli Inglesi. La scuola di sopravvivenza italiana, inoltre, era stata inconsapevolmente forgiata dal regime fascista con l’imposizione dell’autarchia seguita alla guerra d’Etiopia. Già prima della guerra mondiale, infatti, le aziende presenti in Eritrea avevano imparato a sfruttare materie e tecniche alternative per limitare la dipendenza dalle importazioni e ridurre il peso delle sanzioni. Un esempio su tutti fu la capacità di ricondizionamento degli pneumatici per i camion, praticato già prima della guerra dagli impianti eritrei della Pirelli. Dal 1941 le materie prime e i ricambi vennero a mancare, mentre i britannici batterono all’asta diversi macchinari installati negli anni della colonia italiana oppure li impiegarono altrove, per scopi bellici. Un esempio della parziale spoliazione fu l’asportazione dei motori della teleferica Massaua-Asmara, allora la più lunga del mondo con i suoi 75 km di linea. L’amministrazione militare britannica la considerò preda di guerra anche se fu sempre usata per scopi civili ed iniziò la rimozione delle parti meccaniche (motori diesel ed elettrici) troncando così un’importante arteria di scambio merci tra la capitale ed il porto di Massaua, un tempo strabordante di navi. A questa carenza di beni essenziali e di manodopera, all’opera degli Inglesi se non ostili quantomeno indifferenti alla sorte degli italiani d’Etiopia, gli imprenditori dell’ex colonia africana risposero con le braccia e con l’ingegno. Affrontando un progressivo spopolamento dovuto ai rimpatri, rischiando la vita a causa delle aggressioni degli Sciftà (i predoni spesso sobillati dalle fazioni anti-italiane) e isolati dal resto del mondo e dalla madrepatria che stava per affrontare il dramma della guerra civile e della divisione tra il Nord della Rsi e il Sud dove avanzavano gli Alleati, i lavoratori italiani si ingegnarono per sopravvivere. Vi fu chi produsse i chiodi e la minuteria fondendo rottami bellici come i fratelli Francesco e Teodoro Magnotti e chi produsse a mano, come Luigi Audisio e Giorgio Gintili i pezzi di ricambio degli autocarri Fiat 634, fondamentali per la movimentazione delle merci. Vincenzo Costa, imprenditore meccanico dal 1936, si occupò di costruire motopompe e macchine agricole dai residuati bellici. Mancavano anche i fiammiferi, ai quali pensò Agostino Borello, ricavando il fosforo dalla cottura delle ossa animali ed arrivando a produrre fino a 300.000 scatole che in parte vendette anche agli Inglesi. Lo stesso settore fu diviso con l’ex ingegnere Pirelli Aldo Maderni, che risalì alla formula chimica per la produzione delle teste dei fiammiferi ottenendo le materie prime dalle stive dei piroscafi tedeschi di Massaua. Per la produzione delle scatole usò le vecchie cartoline propagandistiche dell’Africa Orientale Italiana, soluzione che creò qualche problema con l’autorità militare inglese per sospetta apologia del fascismo e con la Chiesa a causa delle nudità delle «belle abissine» riprodotte sulle scatole dell’azienda da lui fondata, la Ifma (Industria fiammiferi Asmara). Nelle risorse naturali del Paese gli italiani trovarono linfa vitale, come nel caso dello sfruttamento della palma «dum» (Hyphaene thebaica) utilizzata interamente, dal legno ai frutti ai semi, per scopi diversi: dalla produzione di basi alcooliche ai tessuti fino all'utilizzo degli scarti della lavorazione per i mangimi destinati al prezioso bestiame da allevamento. Fu talmente fervida l’attività industriale italiana negli anni di guerra che nel 1943 gli imprenditori si riunirono organizzando la M.a.p.e., la Mostra delle Attività Produttive di Eritrea, generando ammirazione tra i comandi britannici. Gli anni che seguirono la fine della guerra furono invece i più difficili per gli imprenditori italiani: la fine del ruolo strategico militare dell’Eritrea nel teatro bellico e l’incertezza sul futuro del Paese stretto tra incognite che spaziavano da un’annessione all’Etiopia, ad una federazione con Addis Abeba o ad una amministrazione fiduciaria italiana generarono una paralisi politica ed economica. Da un punto di vista finanziario gli imprenditori italiani, non potendo contare sull’aiuto dell’Italia prostrata dalla guerra, subirono anche una stretta creditizia quando le banche italiane si ritirarono lasciando il posto al colosso Barclays, poco incline a concedere finanziamento agli ex colonizzatori. In quei difficili anni, la curva della popolazione italiana in Eritrea segnò l'inizio del declino. Ma i pochi che rimasero erano determinati a proseguire nelle proprie attività imprenditoriali in una terra nella quale avevano investito tutto.

Nel settore delle bevande alcoliche, in particolare della birra, dal 1942 nacque l’astro di Luigi Melotti. Ex ingegnere civile, si era occupato della rete stradale nel Corno d’Africa. Dopo la caduta di Asmara, Melotti sperimentò la fermentazione della birra che in breve tempo riuscì a produrre industrialmente, aprendo parallelamente una vetreria. La sua birra diventerà presto la più amata e bevuta di Eritrea e non solo, visto che la sviluppata capacità produttiva permetterà l’export negli Stati confinanti e nella penisola Arabica. La storia del birrificio Melotti (che oggi esiste ancora pur con il nuovo marchio di Birra Asmara ed un capitale misto pubblico e privato) è esemplare non solo da un punto di vista imprenditoriale, ma rende l’idea delle difficoltà estreme che gli italiani a capo delle aziende eritree tra gli anni ’40 e ’50 dovettero affrontare. Luigi Melotti moriva prematuramente nel 1946, senza aver indicato un successore. Fu così che le redini del birrificio e della vetreria furono prese dalla moglie Emma, una donna che fino a quel momento tragico aveva fatto parte della mondanità asmarina. Oltre all’oggettiva difficoltà di inserimento ai vertici dell’azienda, nel cui percorso fu fortunatamente aiutata da validi collaboratori del marito sia italiani che eritrei, Emma Melotti ebbe a sopportare un’ulteriore tragedia, non infrequente nella comunità italiana negli anni della distratta amministrazione militare britannica. Il 26 aprile 1951 il cognato di Emma, Rodolfo Melotti, cadeva in un’imboscata sciftà al confine con il Sudan lasciando la vedova del fratello Luigi completamente sola alla guida dell’azienda. Ritroveremo Emma Melotti nelle cronache due anni più tardi ancora saldamente al timone, intervistata per il Corriere della Sera da Indro Montanelli. Il grande giornalista ne descriveva il carattere schivo e quasi impacciato, ancora influenzata dal suo status di «signora» della borghesia industriale. Minuta e timida, Emma si trasformava una volta entrata nel ruolo di capitano di impresa, risultando autorevole e quasi aggressiva, come raccontò Montanelli che durante la visita al birrificio assistette ad una sua telefonata di lavoro. E l’esempio di Emma Melotti è paradigmatico per quanto riguardava l’elemento femminile nel mondo del lavoro nell’Eritrea post coloniale. Le donne, molto prima che nel mondo occidentale, presero parte alle attività produttive raggiungendo tra gli anni Cinquanta e Sessanta un livello di emancipazione in tanti casi superiore a quello europeo. Il birrificio Melotti fiorì negli anni della federazione tra Etiopia e Eritrea e in seguito anche dopo l’annessione sotto Hailé Selassié. L’azienda sarà nazionalizzata dopo il colpo di stato del Derg, guidato da Menghistu e riaperta soltanto nel 1991 dopo la riconquista dell’indipendenza eritrea. La famiglia Melotti, un’istituzione per decenni all’Asmara, rimase al centro della mondanità cittadina e la villa di proprietà, costruita nel 1964 su progetto di Luigi Vietti. La sontuosa proprietà, disegnata dall’architetto che creò la Costa Smeralda dell’Aga Khan, fu un punto di riferimento per diplomatici, politici e industriali italiani ed esteri. La storia della villa battezzata «Cyprea» seguirà le sorti politiche del Paese, venendo purtroppo distrutta nel 2006 sotto il regime di Isaias Afeworki.

Molte furono le imprese italiane nate e sviluppatesi nei cosiddetti anni d’oro dell’Eritrea, tra la fine dell’amministrazione militare britannica, la federazione con l’Etiopia e anche dopo l’annessione del 1962. Alcune di queste realtà industriali raggiunsero ragguardevoli dimensioni, nonostante l’assottigliamento progressivo della comunità italiana che alla metà degli anni ’60 arrivava a malapena a 7.000 persone, che tuttavia erano in grado di dare lavoro a circa 60.000 eritrei. Le realtà industriali di rilievo guidate da italiani erano alla metà degli anni Sessanta oltre 60. Tra le aziende maggiormente sviluppate, vi erano quelle legate ai prodotti della terra. Non solo alimentari, ma anche produttrici di materie prime per la trasformazione da parte dell’industria tessile. Esemplare in questo campo fu il cotonificio Barattolo, una realtà industriale nata dall’opera di Roberto Barattolo nel 1956. In Eritrea dal 1934, aprì inizialmente una piccola attività di commercio. Alla caduta della colonia fu fatto prigioniero dagli inglesi. Dopo la liberazione, riuscì abilmente a entrare in contatto con le autorità britanniche ed alcuni finanziatori statunitensi che gli permisero di realizzare importanti investimenti nella coltura estensiva del cotone e in seguito nel 1952 negli impianti tessili di Godaif, quartiere dell’Asmara. Nel decennio successivo l’azienda tessile ebbe uno sviluppo impressionante, arrivando ad impiegare migliaia di lavoratori e diffondendo in Africa Orientale milioni di capi colorati e accessori per il vestiario. La sorte del cotonificio seguì quella di molte altre aziende italiane quando il colpo di Stato del 1975 portò alla nazionalizzazione forzata e lo stesso fondatore Roberto Barattolo, privato della proprietà, fu costretto a rimanere come supervisore dopo avere avuto il passaporto ritirato dai militari filomarxisti di Menghistu. Oggi quello che fu il grande cotonificio rivive grazie alla guida di un altro italiano, Giancarlo Zambaiti. Nel 2004 rilevò per la cifra simbolica di un dollaro quel che rimaneva del cotonificio Barattolo. Dopo importanti investimenti, ha ripreso la produzione di capi di abbigliamento sotto il brand di Za.Er (Zambaiti Eritrea). Oggi la fabbrica offre una serie di benefit per i lavoratori e per i loro figli, come l’asilo nido ed è guidata da Pietro Zambaiti, figlio del fondatore.

Nel settore agroalimentare non si può dimenticare la storia industriale nata dal lavoro italiano nella zona di Elaberet, a Nord della capitale Asmara in direzione di Cheren. La terra fu sfruttata fin dai primi anni della colonia e sviluppata dalla famiglia di Pietro Casciani, e alla morte del fondatore nel 1942, dai due figli Felice e Filippo. Specializzati nell’agricoltura e nell’allevamento bovino, in particolare l’azienda si occupò della trasformazione delle fibre ottenute dall’agave per la realizzazione di cordame e tessuti. Alla fine degli anni Cinquanta, nel capitale entrò un altro tra gli italiani che ebbero un ruolo preminente nell’economia dell’Eritrea post coloniale, Guido De Nadai. Veneto di Cavaso del Tomba in provincia di Treviso, giunse in Etiopia alla metà degli anni ’30 come Casciani. Figlio di un commerciante di frutta e verdura, rilevò l’attività del padre scomparso assieme al fratello Ottorino, che stabilì a Udine la sede logistica. Ambizioso, a 24 anni Guido vide nelle colonie l’opportunità per allargare il giro di affari dell’azienda di famiglia e in Eritrea stabilì un centro di esportazione di frutta con l’Italia. Gli eventi bellici paralizzarono momentaneamente l’attività ma nel 1948, quando i traffici commerciali ripresero sotto l’amministrazione britannica, si dedicò all’export con la vicina penisola araba, potenziando l’attività con l’acquisto di celle frigo e di una nave. Nel 1956 la crisi di Suez interruppe per la seconda volta l’ascesa di De Nadai, come fu dopo la caduta della colonia del decennio precedente. Inarrestabile, l’imprenditore veneto mise allora gli occhi sulla tenuta di Elaberet gestita dai connazionali fratelli Casciani, con i quali entrò in società. L’impulso che diede il nuovo socio con i capitali disponibili fu impressionante. Opere idrauliche imponenti risolsero il problema della carenza d’acqua. L’agave non fu più la monocoltura di Elaberet. La frutta, gli ortaggi e l’allevamento presero piede assieme alla vite per la produzione del vino (la zona si trova a 1.550 m. sul livello del mare) e dal latte, De Nadai ricavò addirittura il formaggio Grana. Gli anni Sessanta rappresentarono il culmine della produzione, durante i quali l’imprenditore scampò a stento ad un attentato di predoni, prima che il nuovo decennio portasse nuove nubi cariche di tempesta su un’azienda che con l’indotto occupava 10 mila persone. Nel 1975 il regime del Derg imponeva la nazionalizzazione e De Nadai riusciva a mantenere il business spostandosi nei Paesi arabi suoi clienti di lunga data. Nel 1980 Siad Barre lo chiamava per un intervento nella grave crisi economica della Somalia, già colonia italiana. Nella nuova terra adottiva dopo una serie di grandi investimenti tecnologici la neonata Somalfruit fece impennare il settore agroalimentare nazionale fino ad una nuova crisi sfociata nella guerra civile somala alla fine del decennio. Come l’araba fenice, De Nadai non si fece cogliere impreparato e fu in grado di conquistare altri mercati in Cile e Sudafrica, diventando uno dei player mondiali del mercato della frutta. Oggi il gruppo Unifrutti, erede diretto della tenuta di Elaberet, ha sedi in ogni angolo del mondo.

Continua a leggereRiduci

Uomini e donne alla guida delle aziende italiane in Eritrea dopo la caduta dell'Africa Orientale Italiana: una storia di sopravvivenza e resilienza durata dall'Amministrazione militare britannica alla dittatura di Menghistu.La mattina del 1° aprile 1941 cambierà la vita ai circa 80 mila italiani di Eritrea. Perduta l’ultima sanguinosa battaglia, quella di Cheren, le truppe britanniche occupavano la capitale Asmara. Tutto intorno, il mondo si allontanava da quella terra del Corno d’Africa, italiana già dal 1890. L’isolamento e l’occupazione dei vincitori oscuravano la vista sul mondo entrato nelle fasi più violente della guerra. Per la popolazione, non solo quella italiana, l’unico obiettivo da perseguire nel breve termine era la mera sopravvivenza. Per gli uomini che erano stati in armi si aprivano le porte dei campi di prigionia in Kenya o in Sudan, mentre le fabbriche costruite e gestite dagli italiani durante il mezzo secolo di colonizzazione languivano prive di rifornimenti e mano d’opera. Ad aggravare la situazione, l’inflazione creata dall’introduzione della valuta d'occupazione da parte degli Alleati che aggiungeva difficoltà alla già delicatissima situazione generale. Tuttavia, pur paralizzati dagli sviluppi del conflitto e dalle minacce di quella parte di popolazione eritrea ostile alla presenza italiana, l’industria del paese si era molto evoluta negli ultimi due decenni. In tutti i campi, dalla meccanica all’agricoltura, dal tessile ai manufatti, gli imprenditori italiani avevano contribuito a creare un sistema industriale e artigianale in grado di superare i confini della colonia primigenia non soltanto nell’export verso la madrepatria, ma avviando scambi commerciali importanti con i Paesi africani confinanti a anche con quelli della Penisola araba. Tra il 1941 e il 1945 la loro opera precedente al crollo dell’Africa Orientale Italiana fu vitale per la permanenza in Eritrea sotto l’Amministrazione militare britannica. Gli Inglesi, infatti, non mostrarono particolare ostilità verso i cittadini del Paese nemico in quanto in quella fase in cui i giochi in Africa non erano ancora decisi, avevano bisogno delle capacità industriali degli italiani. L’esercito britannico, nel momento dell’occupazione, mancava di adeguati rifornimenti, per cui fu importante per il comando militare inglese attingere alle scorte italiane, sia di materiali che di beni di prima necessità. La rete industriale italiana era troppo preziosa per essere annichilita o spogliata del tutto. Le aziende degli ex colonizzatori potevano servire per alimentare le truppe di sua Maestà, curarsi delle infrastrutture danneggiate dagli eventi bellici, procurare manufatti e riparare macchinari. D’altra parte, secondo quanto stabilito dalla convenzione de L’ Aia nel 1907, gli occupanti erano tenuti a mantenere la struttura amministrativa precedente (molti funzionari italiani rimasero ai loro impieghi anche dopo la caduta della colonia) ed era loro impedito di operare saccheggi o spoliazioni. Il periodo più difficile giunse però alla fine dell’anno 1941, quando le scorte italiane finirono e quando l’Etiopia nuovamente governata dal Negus Hailé Selassié, chiuse le frontiere con l’Eritrea, mentre il risentimento antiitaliano di parte della popolazione si fece più evidente e le fabbriche mancavano di personale per ripartire dopo le deportazioni nei campi di prigionia. Fu tra il 1942 e il 1945 che si sviluppò ai massimi livelli la capacità di resilienza che caratterizzò l’imprenditoria italiana, che seppe operare in quegli anni fortemente avversi un vero e proprio «miracolo». La provvidenza giunse dal mare, o meglio, dal porto di Massaua. Qui i tedeschi, prima della ritirata, avevano lasciato all’ancora 11 piroscafi pieni di merci e materiali vari. Fu dalle stive di quelle navi ex alleate dell’Asse che fu possibile per gli imprenditori italiani trarre almeno un po’di linfa per ripartire, sotto gli occhi indifferenti ma tuttavia tolleranti degli Inglesi. La scuola di sopravvivenza italiana, inoltre, era stata inconsapevolmente forgiata dal regime fascista con l’imposizione dell’autarchia seguita alla guerra d’Etiopia. Già prima della guerra mondiale, infatti, le aziende presenti in Eritrea avevano imparato a sfruttare materie e tecniche alternative per limitare la dipendenza dalle importazioni e ridurre il peso delle sanzioni. Un esempio su tutti fu la capacità di ricondizionamento degli pneumatici per i camion, praticato già prima della guerra dagli impianti eritrei della Pirelli. Dal 1941 le materie prime e i ricambi vennero a mancare, mentre i britannici batterono all’asta diversi macchinari installati negli anni della colonia italiana oppure li impiegarono altrove, per scopi bellici. Un esempio della parziale spoliazione fu l’asportazione dei motori della teleferica Massaua-Asmara, allora la più lunga del mondo con i suoi 75 km di linea. L’amministrazione militare britannica la considerò preda di guerra anche se fu sempre usata per scopi civili ed iniziò la rimozione delle parti meccaniche (motori diesel ed elettrici) troncando così un’importante arteria di scambio merci tra la capitale ed il porto di Massaua, un tempo strabordante di navi. A questa carenza di beni essenziali e di manodopera, all’opera degli Inglesi se non ostili quantomeno indifferenti alla sorte degli italiani d’Etiopia, gli imprenditori dell’ex colonia africana risposero con le braccia e con l’ingegno. Affrontando un progressivo spopolamento dovuto ai rimpatri, rischiando la vita a causa delle aggressioni degli Sciftà (i predoni spesso sobillati dalle fazioni anti-italiane) e isolati dal resto del mondo e dalla madrepatria che stava per affrontare il dramma della guerra civile e della divisione tra il Nord della Rsi e il Sud dove avanzavano gli Alleati, i lavoratori italiani si ingegnarono per sopravvivere. Vi fu chi produsse i chiodi e la minuteria fondendo rottami bellici come i fratelli Francesco e Teodoro Magnotti e chi produsse a mano, come Luigi Audisio e Giorgio Gintili i pezzi di ricambio degli autocarri Fiat 634, fondamentali per la movimentazione delle merci. Vincenzo Costa, imprenditore meccanico dal 1936, si occupò di costruire motopompe e macchine agricole dai residuati bellici. Mancavano anche i fiammiferi, ai quali pensò Agostino Borello, ricavando il fosforo dalla cottura delle ossa animali ed arrivando a produrre fino a 300.000 scatole che in parte vendette anche agli Inglesi. Lo stesso settore fu diviso con l’ex ingegnere Pirelli Aldo Maderni, che risalì alla formula chimica per la produzione delle teste dei fiammiferi ottenendo le materie prime dalle stive dei piroscafi tedeschi di Massaua. Per la produzione delle scatole usò le vecchie cartoline propagandistiche dell’Africa Orientale Italiana, soluzione che creò qualche problema con l’autorità militare inglese per sospetta apologia del fascismo e con la Chiesa a causa delle nudità delle «belle abissine» riprodotte sulle scatole dell’azienda da lui fondata, la Ifma (Industria fiammiferi Asmara). Nelle risorse naturali del Paese gli italiani trovarono linfa vitale, come nel caso dello sfruttamento della palma «dum» (Hyphaene thebaica) utilizzata interamente, dal legno ai frutti ai semi, per scopi diversi: dalla produzione di basi alcooliche ai tessuti fino all'utilizzo degli scarti della lavorazione per i mangimi destinati al prezioso bestiame da allevamento. Fu talmente fervida l’attività industriale italiana negli anni di guerra che nel 1943 gli imprenditori si riunirono organizzando la M.a.p.e., la Mostra delle Attività Produttive di Eritrea, generando ammirazione tra i comandi britannici. Gli anni che seguirono la fine della guerra furono invece i più difficili per gli imprenditori italiani: la fine del ruolo strategico militare dell’Eritrea nel teatro bellico e l’incertezza sul futuro del Paese stretto tra incognite che spaziavano da un’annessione all’Etiopia, ad una federazione con Addis Abeba o ad una amministrazione fiduciaria italiana generarono una paralisi politica ed economica. Da un punto di vista finanziario gli imprenditori italiani, non potendo contare sull’aiuto dell’Italia prostrata dalla guerra, subirono anche una stretta creditizia quando le banche italiane si ritirarono lasciando il posto al colosso Barclays, poco incline a concedere finanziamento agli ex colonizzatori. In quei difficili anni, la curva della popolazione italiana in Eritrea segnò l'inizio del declino. Ma i pochi che rimasero erano determinati a proseguire nelle proprie attività imprenditoriali in una terra nella quale avevano investito tutto.Nel settore delle bevande alcoliche, in particolare della birra, dal 1942 nacque l’astro di Luigi Melotti. Ex ingegnere civile, si era occupato della rete stradale nel Corno d’Africa. Dopo la caduta di Asmara, Melotti sperimentò la fermentazione della birra che in breve tempo riuscì a produrre industrialmente, aprendo parallelamente una vetreria. La sua birra diventerà presto la più amata e bevuta di Eritrea e non solo, visto che la sviluppata capacità produttiva permetterà l’export negli Stati confinanti e nella penisola Arabica. La storia del birrificio Melotti (che oggi esiste ancora pur con il nuovo marchio di Birra Asmara ed un capitale misto pubblico e privato) è esemplare non solo da un punto di vista imprenditoriale, ma rende l’idea delle difficoltà estreme che gli italiani a capo delle aziende eritree tra gli anni ’40 e ’50 dovettero affrontare. Luigi Melotti moriva prematuramente nel 1946, senza aver indicato un successore. Fu così che le redini del birrificio e della vetreria furono prese dalla moglie Emma, una donna che fino a quel momento tragico aveva fatto parte della mondanità asmarina. Oltre all’oggettiva difficoltà di inserimento ai vertici dell’azienda, nel cui percorso fu fortunatamente aiutata da validi collaboratori del marito sia italiani che eritrei, Emma Melotti ebbe a sopportare un’ulteriore tragedia, non infrequente nella comunità italiana negli anni della distratta amministrazione militare britannica. Il 26 aprile 1951 il cognato di Emma, Rodolfo Melotti, cadeva in un’imboscata sciftà al confine con il Sudan lasciando la vedova del fratello Luigi completamente sola alla guida dell’azienda. Ritroveremo Emma Melotti nelle cronache due anni più tardi ancora saldamente al timone, intervistata per il Corriere della Sera da Indro Montanelli. Il grande giornalista ne descriveva il carattere schivo e quasi impacciato, ancora influenzata dal suo status di «signora» della borghesia industriale. Minuta e timida, Emma si trasformava una volta entrata nel ruolo di capitano di impresa, risultando autorevole e quasi aggressiva, come raccontò Montanelli che durante la visita al birrificio assistette ad una sua telefonata di lavoro. E l’esempio di Emma Melotti è paradigmatico per quanto riguardava l’elemento femminile nel mondo del lavoro nell’Eritrea post coloniale. Le donne, molto prima che nel mondo occidentale, presero parte alle attività produttive raggiungendo tra gli anni Cinquanta e Sessanta un livello di emancipazione in tanti casi superiore a quello europeo. Il birrificio Melotti fiorì negli anni della federazione tra Etiopia e Eritrea e in seguito anche dopo l’annessione sotto Hailé Selassié. L’azienda sarà nazionalizzata dopo il colpo di stato del Derg, guidato da Menghistu e riaperta soltanto nel 1991 dopo la riconquista dell’indipendenza eritrea. La famiglia Melotti, un’istituzione per decenni all’Asmara, rimase al centro della mondanità cittadina e la villa di proprietà, costruita nel 1964 su progetto di Luigi Vietti. La sontuosa proprietà, disegnata dall’architetto che creò la Costa Smeralda dell’Aga Khan, fu un punto di riferimento per diplomatici, politici e industriali italiani ed esteri. La storia della villa battezzata «Cyprea» seguirà le sorti politiche del Paese, venendo purtroppo distrutta nel 2006 sotto il regime di Isaias Afeworki.Molte furono le imprese italiane nate e sviluppatesi nei cosiddetti anni d’oro dell’Eritrea, tra la fine dell’amministrazione militare britannica, la federazione con l’Etiopia e anche dopo l’annessione del 1962. Alcune di queste realtà industriali raggiunsero ragguardevoli dimensioni, nonostante l’assottigliamento progressivo della comunità italiana che alla metà degli anni ’60 arrivava a malapena a 7.000 persone, che tuttavia erano in grado di dare lavoro a circa 60.000 eritrei. Le realtà industriali di rilievo guidate da italiani erano alla metà degli anni Sessanta oltre 60. Tra le aziende maggiormente sviluppate, vi erano quelle legate ai prodotti della terra. Non solo alimentari, ma anche produttrici di materie prime per la trasformazione da parte dell’industria tessile. Esemplare in questo campo fu il cotonificio Barattolo, una realtà industriale nata dall’opera di Roberto Barattolo nel 1956. In Eritrea dal 1934, aprì inizialmente una piccola attività di commercio. Alla caduta della colonia fu fatto prigioniero dagli inglesi. Dopo la liberazione, riuscì abilmente a entrare in contatto con le autorità britanniche ed alcuni finanziatori statunitensi che gli permisero di realizzare importanti investimenti nella coltura estensiva del cotone e in seguito nel 1952 negli impianti tessili di Godaif, quartiere dell’Asmara. Nel decennio successivo l’azienda tessile ebbe uno sviluppo impressionante, arrivando ad impiegare migliaia di lavoratori e diffondendo in Africa Orientale milioni di capi colorati e accessori per il vestiario. La sorte del cotonificio seguì quella di molte altre aziende italiane quando il colpo di Stato del 1975 portò alla nazionalizzazione forzata e lo stesso fondatore Roberto Barattolo, privato della proprietà, fu costretto a rimanere come supervisore dopo avere avuto il passaporto ritirato dai militari filomarxisti di Menghistu. Oggi quello che fu il grande cotonificio rivive grazie alla guida di un altro italiano, Giancarlo Zambaiti. Nel 2004 rilevò per la cifra simbolica di un dollaro quel che rimaneva del cotonificio Barattolo. Dopo importanti investimenti, ha ripreso la produzione di capi di abbigliamento sotto il brand di Za.Er (Zambaiti Eritrea). Oggi la fabbrica offre una serie di benefit per i lavoratori e per i loro figli, come l’asilo nido ed è guidata da Pietro Zambaiti, figlio del fondatore.Nel settore agroalimentare non si può dimenticare la storia industriale nata dal lavoro italiano nella zona di Elaberet, a Nord della capitale Asmara in direzione di Cheren. La terra fu sfruttata fin dai primi anni della colonia e sviluppata dalla famiglia di Pietro Casciani, e alla morte del fondatore nel 1942, dai due figli Felice e Filippo. Specializzati nell’agricoltura e nell’allevamento bovino, in particolare l’azienda si occupò della trasformazione delle fibre ottenute dall’agave per la realizzazione di cordame e tessuti. Alla fine degli anni Cinquanta, nel capitale entrò un altro tra gli italiani che ebbero un ruolo preminente nell’economia dell’Eritrea post coloniale, Guido De Nadai. Veneto di Cavaso del Tomba in provincia di Treviso, giunse in Etiopia alla metà degli anni ’30 come Casciani. Figlio di un commerciante di frutta e verdura, rilevò l’attività del padre scomparso assieme al fratello Ottorino, che stabilì a Udine la sede logistica. Ambizioso, a 24 anni Guido vide nelle colonie l’opportunità per allargare il giro di affari dell’azienda di famiglia e in Eritrea stabilì un centro di esportazione di frutta con l’Italia. Gli eventi bellici paralizzarono momentaneamente l’attività ma nel 1948, quando i traffici commerciali ripresero sotto l’amministrazione britannica, si dedicò all’export con la vicina penisola araba, potenziando l’attività con l’acquisto di celle frigo e di una nave. Nel 1956 la crisi di Suez interruppe per la seconda volta l’ascesa di De Nadai, come fu dopo la caduta della colonia del decennio precedente. Inarrestabile, l’imprenditore veneto mise allora gli occhi sulla tenuta di Elaberet gestita dai connazionali fratelli Casciani, con i quali entrò in società. L’impulso che diede il nuovo socio con i capitali disponibili fu impressionante. Opere idrauliche imponenti risolsero il problema della carenza d’acqua. L’agave non fu più la monocoltura di Elaberet. La frutta, gli ortaggi e l’allevamento presero piede assieme alla vite per la produzione del vino (la zona si trova a 1.550 m. sul livello del mare) e dal latte, De Nadai ricavò addirittura il formaggio Grana. Gli anni Sessanta rappresentarono il culmine della produzione, durante i quali l’imprenditore scampò a stento ad un attentato di predoni, prima che il nuovo decennio portasse nuove nubi cariche di tempesta su un’azienda che con l’indotto occupava 10 mila persone. Nel 1975 il regime del Derg imponeva la nazionalizzazione e De Nadai riusciva a mantenere il business spostandosi nei Paesi arabi suoi clienti di lunga data. Nel 1980 Siad Barre lo chiamava per un intervento nella grave crisi economica della Somalia, già colonia italiana. Nella nuova terra adottiva dopo una serie di grandi investimenti tecnologici la neonata Somalfruit fece impennare il settore agroalimentare nazionale fino ad una nuova crisi sfociata nella guerra civile somala alla fine del decennio. Come l’araba fenice, De Nadai non si fece cogliere impreparato e fu in grado di conquistare altri mercati in Cile e Sudafrica, diventando uno dei player mondiali del mercato della frutta. Oggi il gruppo Unifrutti, erede diretto della tenuta di Elaberet, ha sedi in ogni angolo del mondo.

Greta Thunberg cammina con una folla di attivisti filo-palestinesi arrivati per accogliere la Global Sumud Flotilla al porto di Sidi Bou Said, in Tunisia, il 7 settembre 2025 (Ansa)

Cuba potrebbe diventare la meta di una nuova Flotilla che dovrebbe arrivare nell’isola caraibica il 21 marzo. L’iniziativa, denominata Nuestra América, è stata promossa dall’ organizzazione Internazionale Progressista e dai Democratic Socialists of America, che hanno appoggiato l’elezione di Mamdani a New York, e ha già ricevuto la benedizione dell’eco-attivista Greta Thunberg. Le imbarcazioni vorrebbero portare cibo, medicinali e beni di prima necessità, ma soprattutto «rompere il blocco imposto da Washington».

Nel frattempo, la cronaca delle ultime ore riporta di quanto accaduto al largo delle acque cubane, dove la Guardia Costiera ha aperto il fuoco su un'imbarcazione registrata in Florida, uccidendo quattro persone e ferendone altre sei. Stando a quanto dichiarato dal ministero dell’Interno dell’Avana lo scontro sarebbe avvenuto nelle acque territoriali dell’isola e in una nota gli uomini sull’imbarcazione sono stati definiti come aggressori statunitensi.

Le previsioni di Donald Trump sul crollo del regime cubano sembrano infatti sempre più vicine ad avversarsi. Il tycoon aveva dichiarato che L’Avana era pronta a cadere e che non ci sarebbe stato bisogno di fare nulla, dipendendo totalmente dal petrolio del Venezuela che adesso non avrebbe più ricevuto. Il governo di Cuba ha annunciato alle compagnie aeree internazionali che gli aeroporti cubani non saranno in grado di fare rifornimento agli aerei almeno fino a metà marzo. Una situazione che complica enormemente l’afflusso turistico nell’isola caraibica, costringendo gli aerei a fare degli scali tecnici in Messico o nella Repubblica Dominicana. Air Canada ha già interrotto le tratte, limitandosi a organizzare una serie di voli per riportare a casa i canadesi presenti a Cuba. Per il momento le compagnie aeree spagnole Iberia e Air Europa hanno dichiarato che i loro servizi per l'isola continueranno, ma i voli da Madrid dovranno atterrare nella Repubblica Dominicana per rifornirsi di carburante. Nelle ultime settimane il governo cubano ha tagliato molte tratte di trasporti pubblici, ha accorciato la settimana lavorativa e ha imposto che le lezioni universitarie si tengano online. Il governo ha anche deciso di chiudere alcuni resort turistici per concentrare i visitatori. Il turismo è in grave crisi ormai da anni: nel 2024 sono arrivati poco più di 2 milioni di turisti, la cifra più bassa in due decenni e nel 2025 c’è stato un ulteriore calo del 20 per cento. I blackout sono sempre più frequenti e le code ai distributori infinite, mentre ormai anche i generatori degli ospedali sono quasi esauriti.

Carlos Fernandez de Cossio è il viceministro degli Esteri ed ha lavorato presso le Nazioni Unite. «Abbiamo opzioni molto limitate, dobbiamo cercare un dialogo che si basi sul rispetto delle sovranità nazionale. Siamo aperti al dialogo con gli Stati Uniti, ma non vi sarà né collasso del sistema socialista cubano, né tantomeno una nostra resa». L’esperto uomo politico ha poi fatto la fotografia dell’attuale situazione. «Stiamo adottando una serie di misure che mirano a preservare i servizi essenziali e concentrare le risorse dove sono più necessarie. Siamo pronti ad aprire una trattativa economica, ma non ad un cambio di regime. Tutte le divergenze con Washington possono essere risolte».

Il Messico sta valutando la ripresa delle spedizioni di petrolio, dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha annullato i dazi imposti contro i Paesi esportatori di greggio verso Cuba. Il governo della presidente Claudia Sheinbaum ha inviato 800 tonnellate di aiuti alimentari a bordo di due navi della sua Marina. Anche il Canada ha annunciato che sta lavorando a un pacchetto di aiuti e assistenza. Mosca è intervenuta nella questione dichiarando che la situazione è davvero critica e accusando gli Stati Uniti di aver imposto una stretta alla gola sull’isola. Dichiarazioni di sostegno sono arrivate anche dalla Cina, dal Brasile e dalla Colombia, ma il destino dell’ormai ex isola rivoluzionaria sembra già segnato.

Continua a leggereRiduci

Rubén Oseguera González (Ansa)

Ma il potente cartello non può dirsi sconfitto dopo l’eliminazione di quello che era probabilmente l’ultimo grande boss della droga messicano. Insieme a El Mencho è stato ucciso anche il suo braccio destro Hugo «H» alias El Tuli, un uomo estremamente influente nel clan che coordinava posti di blocco, incendi di veicoli, attacchi alla Guardia nazionale e agli edifici governativi. El Tuli aveva anche messo una taglia di 20.000 pesos (circa 1.000 euro) per ogni soldato o poliziotto che veniva ucciso. Il cartello Jalisco Nueva Generación, nonostante la perdita dei due uomini più importanti , si sta già riorganizzando scegliendo un nuovo capo da seguire. Due dei figli di El Mencho sono morti tempo fa, mentre un terzo si trova in carcere negli Stati Uniti. Rubén Oseguera González, meglio conosciuto come El Menchito era l’erede designato, ma è stato condannato all’ergastolo più trent’anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di cocaina e metanfetamina negli Usa. Sui giornali messicani sono apparsi ben cinque possibili eredi del pericoloso El Mencho, ma il figlio della moglie del defunto boss appare il grande favorito. Juan Carlos Valencia González, alias El 03, come detto figliastro di Nemesio Oseguera Cervantes, appare come il suo successore naturale. Figlio di un primo matrimonio di Rosalinda González Valencia, conosciuta come La Jefa, che ha sempre avuto molta influenza su El Mencho imponendogli il figlio. Juan Carlos Valencia Gonzalez è nato a Santa Ana in California e ha la cittadinanza statunitense. Negli ultimi anni ha guidato il gruppo «Elite», il braccio armato di Jalisco dimostrandosi sempre molto risoluto e capace di organizzare attacchi e battaglie contro le forze dell’ordine. Lui ha convinto il clan a investire in armamenti sempre più moderni per contrastare l’esercito messicano. Sulla sua testa pende una taglia di 5 milioni da parte della Dea, il Dipartimento antidroga americano. Un altro personaggio da tenere d’occhio potrebbe essere Audias Flores Silva , El Jardinero, responsabile delle operazioni del cartello in diverse entità federali, come Jalisco e Michoacan e dei processi di espansione in altre, come Zacatecas, mentre appare meno probabile una promozione di Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, responsabile delle operazioni portuali e marittime del cartello in particolare a Manzanillo , il porto più importante del Paese e da cui arrivano la maggior parte dei precursori chimici provenienti da Cina, India e Thailandia. Un ruolo nella nuova organizzazione potrebbe averlo anche la figlia di El Mencho Jessica Johanna Oseguera Gonzalez, detta La Negra, anch’essa con la cittadinanza statunitense. Nel febbraio 2020, è stata arrestata a Washington, mentre si recava all’udienza penale del fratello, ed è stata accusata di cinque capi d’imputazione per transazioni o affari in quanto membro del Cartel de Jalisco Nueva Generacion.

Continua a leggereRiduci

Matteo Zoppas (Imagoeconomica)

Facciamo il punto. Sono entrati in vigore i nuovi dazi globali del 10% annunciati dal Customs and border protection, l’Agenzia delle dogane. Ma questo è solo un primo passo perché Trump punta comunque al 15% annunciato dopo la sentenza della Corte Suprema della scorsa settimana ed è quindi presumibile che stia lavorando per trovare il supporto giuridico per arrivare a questo obiettivo. Nel frattempo il presidente americano avverte che chi «volesse giocare» con la decisione della Corte Suprema, rischia tariffe molto più alte.

Per le esportazioni italiane questo cosa vuol dire?

«È un momento in cui bisogna essere cauti e prudenti. La situazione che si è venuta a creare tra il presidente Donald Trump e la Corte suprema, è una questione interna americana che è da osservare e capire. Dal canto nostro non bisogna abbassare la guardia e fare il massimo dello sforzo per continuare a promuovere gli Usa. Bisogna capire se i dazi passati saranno sostituiti o sommato ad altre aliquote. Il ministro Tajani ha fatto bene a convocare tutte le categorie del sistema Paese e le imprese per dare un aggiornamento sulla situazione. Il messaggio è di non perdere l’impegno a lavorare con gli Usa che comunque sono una destinazione strategica. Un’impresa che ha una consolidata penetrazione negli Stati Uniti usa questo come biglietto di presentazione per accreditarsi su altri mercati. Essere negli States significa essere in una vetrina importante».

Quali sono le informazioni che vi arrivano?

«A quanto pare per l’Europa si torna a un’imposta doganale del 15% per tutti i prodotti, ad eccezione di quelli, come acciaio e alluminio, per i quali i dazi nascono da un’altra normativa. L’aliquota varrà per 150 giorni. Stanno cercando una formula giuridica per arrivare quanto prima a sbloccare l’impasse creato dalla sentenza della Corte suprema e arrivare ad un 15% anche oltre ai 150 giorni. Nel frattempo si raccomanda di non fare dell’allarmismo. Vale l’invito della Farnesina ad evitare una guerra commerciale. Gli imprenditori ci diranno cosa accade alle merci alla dogana. Ora tutta l’attenzione è giustamente e comprensibilmente focalizzata sulle tariffe doganali e la disputa tra la Casa Bianca e la Corte suprema ma c’è un altro nemico, ben più pericoloso per le imprese, ed è il cambio sfavorevole con il dollaro. Questo raddoppia l’onere dei dazi. Auspichiamo che l’Europa si muova con misure che possono aiutare a far fronte a questa situazione penalizzante. Resta la raccomandazione di non abbassare la guardia sugli Usa che, ripeto, sono destinazione strategica».

Temete ritorsioni da parte del presidente Trump qualora qualcosa dovesse andare storto?

«Certo che le temiamo ed è per questo che mai come adesso è necessario muoversi con estrema prudenza. La diplomazia europea e con essa quella italiana, stanno lavorando per tornare ad una situazione di stabilità».

Avete notizie se le esportazioni, alla luce di questa incertezza, si sono bloccate o hanno rallentato?

«È presto per arrivare a valutazioni di questo tipo. Credo che tutti siano in attesa di una schiarita sulle norme attuative. Questa altalena di notizie, prima il 10% poi il 15 non aiutano ma bisogna tenere i nervi saldi».

C’è la tentazione di smarcarsi dagli Usa e cercare nuovi mercati di sbocco?

«Ogni categoria merceologica si comporta in modo diverso ma tutte rispondono alla strategia che, dove c’è un varco con prospettive di mercato interessante, vale la pena inserirsi e andare a vedere. Gli accordi con il Mercosur e con l’India aprono scenari interessanti. Non dimentichiamo che dal 2014 al 2023 siamo passati da 450 a circa 2400 barriere tariffarie a livello globale. Il che vuol dire che la globalizzazione è ancora lontana e c’è molto da fare. Questo non vuol dire smettere di marcare stretto gli Stati Uniti, che restano uno sbocco importante. Per quanto riguarda l’India, il passaggio per il vino da dazi del 150% al 20% è un’apertura incredibile».

Continua a leggereRiduci

Ecco #DimmiLaVerità del 25 febbraio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega perché il Pentagono sconsiglia a Donald Trump un intervento in Iran.