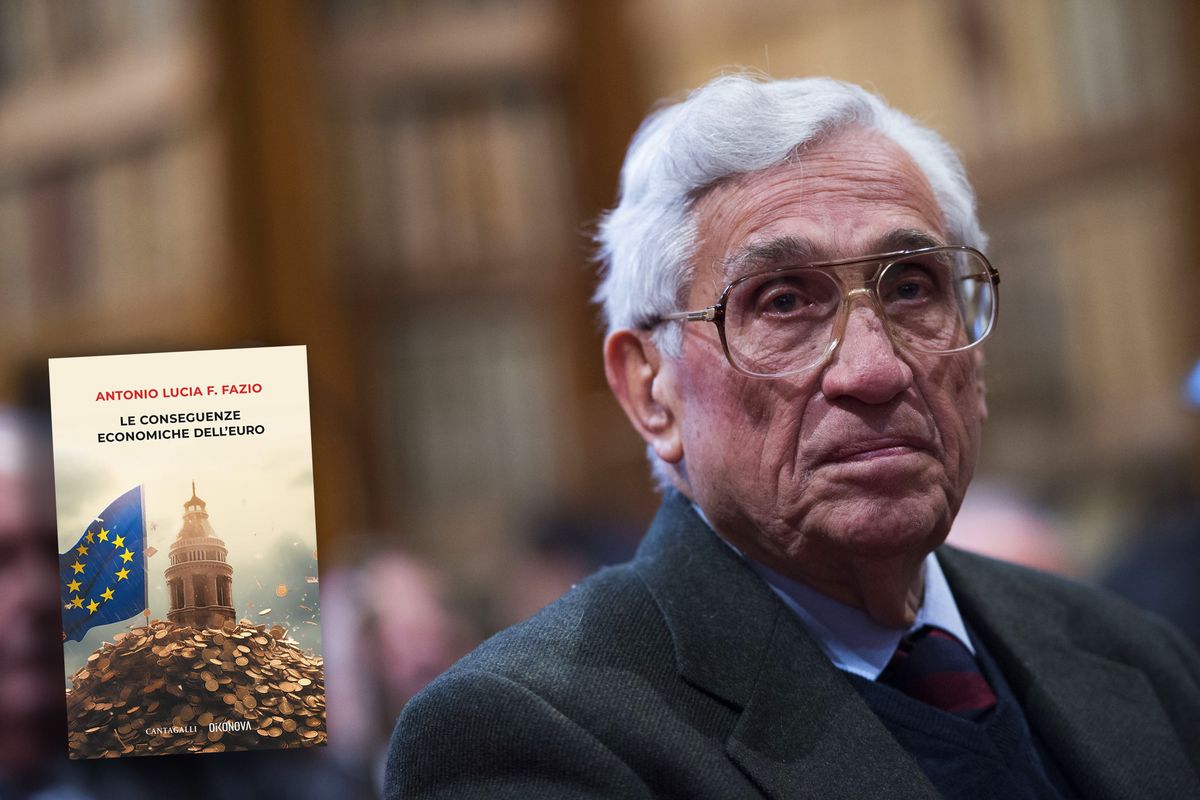

Pubblichiamo un ampio stralcio del nuovo libro di Antonio Fazio, ex numero uno di Palazzo Koch, intitolato Le conseguenze economiche dell’euro (15 euro, Cantagalli editore). Un racconto fatto da uno dei grandi protagonisti della vita economica e politica degli ultimi trent’anni. Fazio, nel volume, oltre a un’analisi sull’adesione alla moneta unica, ripercorre le tappe di quel lungo cammino che sfociò, nel 1997, all’ammissione di Roma al sistema euro. Un sistema per cui l’Italia non era ancora pronta.

Alla metà degli anni Novanta si comincia ad affermare sempre più intensamente, ma informalmente attraverso la stampa e dichiarazioni pubbliche: l’Italia deve entrare in Europa.

Nella crisi dei primi anni del decennio eravamo stati espulsi dal Sistema con una violenta svalutazione della lira a seguito immediatamente, soprattutto della crisi della sterlina inglese. La debolezza della nostra moneta tendeva a riapparire, sia pure alternata a periodi di stabilità, nel corso del 1993 e del 1994. [...] La debolezza del cambio incideva ora, progressivamente, a metà degli anni Novanta, sull’inflazione. Il livello dei rendimenti dei nostri titoli di Stato a lungo termine si distaccava progressivamente e notevolmente da quello dei titoli degli altri Paesi fino a raggiungere in alcuni giorni un divario, uno spread rispetto ai titoli tedeschi tra 800 e 900 punti percentuali. Pongo in atto preventivamente una progressivamente crescente restrizione, con la dichiarata intenzione di ricondurre l’inflazione al di sotto del 4%. [...] Dovemmo intervenire massicciamente in acquisto di valuta per evitare un eccessivo apprezzamento della lira, ma anche per rimpinguare le nostre riserve monetarie, in marchi e dollari, al fine di restituire quanto avuto in prestito dalla Bundesbank e dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, nella crisi dei primi anni Novanta.

Il divario rispetto ai titoli tedeschi dei nostri buoni del tesoro pluriennali si ridusse da circa 900 punti base a 200 punti. Nel giro di circa due anni i prezzi dei beni di consumo discesero al di sotto del 2% all’anno. Esistevano le condizioni di prezzi, cambio, tassi di interesse per far parte della moneta comune, ma non le altre condizioni, formalmente richieste dagli accordi per la partecipazione, in materia di debito pubblico.

[...] Continua a livello politico l’enfasi: «dobbiamo andare in Europa». Il rientro nello Sme avviene naturalmente ai tassi di cambio stabilizzati dopo la crisi del 1992. Alla ripetuta, insistita affermazione a livello pubblico e politico informale obietto: «Ma non siamo già in Europa? Siamo stati tra i fondatori». Non vengo implicato nelle discussioni e quindi nelle decisioni.

Il regime delle monete nazionali, nei confronti delle altre monete, è prerogativa istituzionale del Governo. Almeno indirettamente, quindi del Parlamento. Al governatore spetterà poi la pratica conduzione della politica monetaria e quindi del cambio. Dal Sistema Monetario Europeo eravamo usciti per l’incapacità di tenere il cambio a causa della insufficiente competitività nei costi di produzione interni. Il rientro nel Sistema Monetario prelude alla partecipazione alla moneta comune. Il governatore ha l’alternativa di due linee di comportamento: può dire «non sono d’accordo» e dimettersi, oppure «per dovere del ruolo faccio ciò che mi si chiede» aiutando il mio Paese a realizzare gli obiettivi che si è dato a livello politico. Ritenevo che sarebbe stato opportuno quanto meno attendere per entrare nella moneta comune, ma la decisione politica era esplicitamente orientata per una adesione immediata al sistema.

[...] Nella riunione informale, drammatica, della notte del 25 marzo 1997 del Consiglio dei Governatori del Sebc a Francoforte, in preparazione della riunione formale del giorno seguente, quando si discute di quali Paesi abbiano i requisiti per partecipare all’euro, il Belgio e l’Italia non hanno i requisiti. Sono fuori per l’eccesso di debito pubblico. Perché il rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo è molto al di sopra della soglia richiesta nel Patto di Stabilità e Crescita, né c’è una tendenza alla diminuzione.

Obietto: «Cari amici governatori, io non ritengo di poter dare il mio assenso a questa posizione poiché se domani si scrive nel Rapporto (cosiddetto) di Convergenza che l’Italia non partecipa verrà attaccata la lira sul mercato dei cambi. Salterà probabilmente il Sistema Monetario Europeo e verrà meno l’avvio dell’euro. Non è una minaccia, è analisi economica». Seguì una lunga animata discussione. Nel rapporto si finirà per scrivere che l’Italia è molto preoccupata del suo elevato debito pubblico. Era mezzanotte, non potevo consultare nessuno a Roma; redigo un piano pluriennale di rientro del debito pubblico, ricollegandomi ad alcune analisi elaborate nel Servizio Studi della Banca, principalmente dal dottor Morcaldo. Mi impegno a proporlo al Governo per farlo diventare operativo. Con un linguaggio criptico, non si obietta a livello tecnico alla partecipazione dell’Italia al progetto di moneta comune. Un parere negativo in sede tecnica - come risultava dai documenti preparatori - avrebbe impedito la partecipazione.

[...] II banchiere centrale aveva in ogni caso il dovere di condurre le politiche che ho descritto, indipendentemente dal partecipare o meno alla moneta comune. Spiegai ancora: «Entriamo, ma il problema è come restare nell’euro. Quando si perde la manovra del cambio, si deve riacquistare flessibilità nel costo del lavoro e nella finanza pubblica, flessibilità che permetta di rimanere competitivi. Abbiamo l’esperienza del Sistema Monetario Europeo. Si osservava: stando nel sistema spingeremo le imprese che tenderanno ad aumentare la produttività e a contenere i salari. Ma ciò non era avvenuto. Da Capo del Servizio Studi, avevo sempre seguito con attenzione questi fenomeni: quel meccanismo non funziona». Affermo quindi in Parlamento: «Non avremo più i terremoti monetari, ma avremo una sorta di bradisismo economico. Sapete cos’è il bradisismo? È il terreno che si abbassa gradualmente sotto il livello del mare, come avviene a Pozzuoli. Ogni anno perderemo qualcosa in termini di crescita rispetto agli altri Paesi».

Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania

Una delle operazioni di pulizia ambientale condotte da Plastic Free Onlus in Giordania