True

2022-10-13

13 ottobre 1972: la tragedia aerea delle Ande, una storia di sopravvivenza estrema

True

La fusoliera e i sopravvissuti al momento del recupero (Fuerza Aerea de Chile)

Fu una settimana nera, la seconda di ottobre del 1972, per l’aviazione. Sui giornali e alla televisione fu data la notizia che il giorno 13 si consumò quella che fino ad allora era la più grave sciagura dell’aviazione civile sovietica: un Iliushyn Il-62 si schiantò in atterraggio presso l’aeroporto di Mosca, uccidendo 174 persone. Il giorno successivo toccò all’Italia, quando due caccia Fiat G-91 del 103°Gruppo del 2°Stormo di Treviso si scontrarono durante un volo di addestramento nel cielo di Piombino Dese, Padova, causando la morte dei due giovani ufficiali di 23 e 24 anni. Il giorno stesso sui quotidiani apparve un trafiletto redatto da un lancio dell’agenzia Reuters, che riportava la notizia della scomparsa di un aereo militare uruguaiano. Poche righe, a cui altrettanto pochi lettori diedero attenzione. Nessuno poteva immaginare che dietro a quelle brevi battute d’agenzia si stesse consumando una delle più impressionanti sciagure aeree, in particolare per gli esiti estremi che l’incidente portò con sé nei mesi successivi.

Alle 14:15 del 13 ottobre 1972 dalla pista dell’aeroporto argentino di Mendoza decollò un Fairchild FH-227D della Fuerza Aerea Uruguaya, marche T-571. A bordo, a parte i membri dell’equipaggio, erano tutti civili. Tra di essi un’intera squadra di rugby di Montevideo, l’Old Christians Club in viaggio per un torneo a Santiago del Cile, destinazione del volo. Il charter, noleggiato dai militari per cercare di alleviare la difficile situazione finanziaria dell’aviazione uruguayana, avrebbe dovuto compiere un volo diretto ma i piloti decisero lo stopover a Mendoza a causa delle condizioni meteo avverse. Il giorno seguente, dopo aver consultato un equipaggio che aveva compiuto la rotta inversa, decisero di affrontare il viaggio per la rotta più lunga, ma relativamente più sicura grazie alla presenza dei Vor che permettevano il volo strumentale. Proprio un errore interpretativo nella lettura dei dati di volo fu alla base della tragedia. Giunto tra le cime della cordigliera andina il bimotore fu avvolto da una fitta coltre di nubi, mentre ai comandi si trovava il copilota Dante Héctor Lagurara, addestrato dall’esperto comandante Julio César Ferradas. Nel cuore della catena sudamericana sferzata dal vento che scuoteva la carlinga, Lagurara era convinto di trovarsi sulla verticale della città di Curicò, dove avrebbe dovuto iniziare la discesa verso Santiago. Dalla torre della capitale cilena diedero l’autorizzazione alla discesa e il Fairchild, che si trovava in realtà a circa 70 km dal punto segnalato alla torre, si infilò in una gola tra le montagne. Alle 15:34 la coda dell’aereo urtò le rocce di un rilievo e si staccò dalla fusoliera. I passeggeri che si trovavano nelle vicinanze della voragine furono risucchiati e precipitarono nel vuoto. Privo di manovrabilità, il bimotore perse entrambe le ali nel successivo impatto, quindi la carlinga iniziò a scivolare lungo un nevaio arrestandosi contro una parete nevosa dopo quasi un chilometro. Poi il silenzio, rotto solo dai lamenti dei feriti. E la tormenta di neve che rapidamente coprì i resti del volo 571 di una gelida coltre bianca.

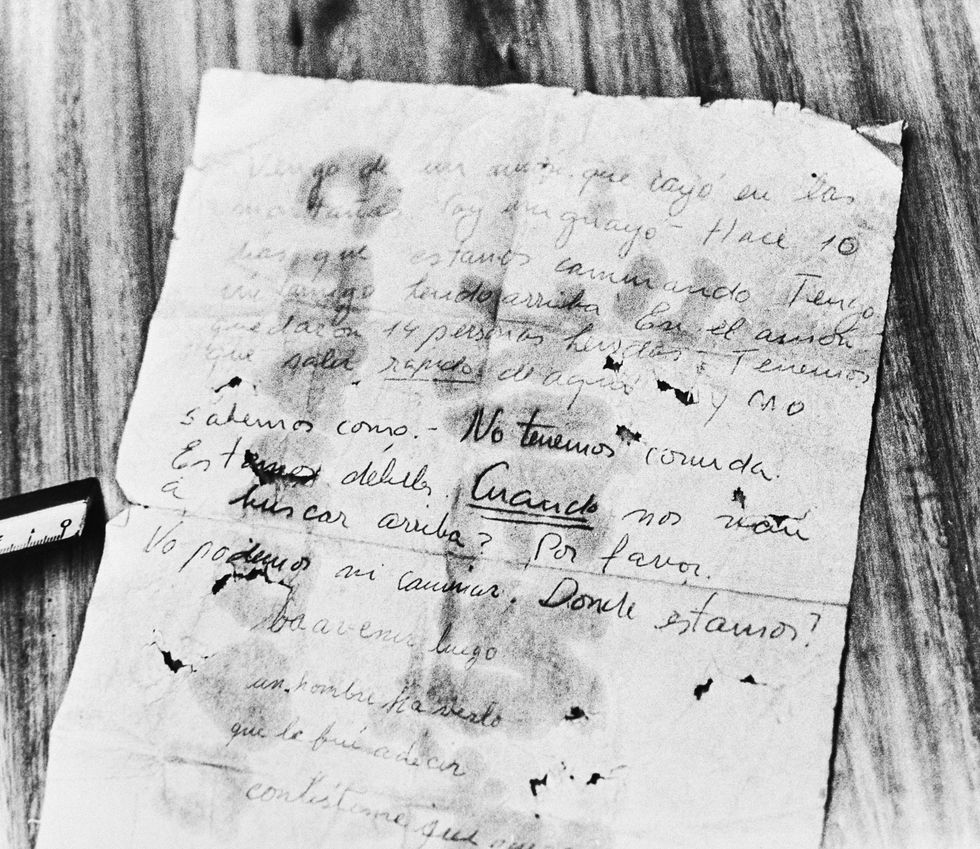

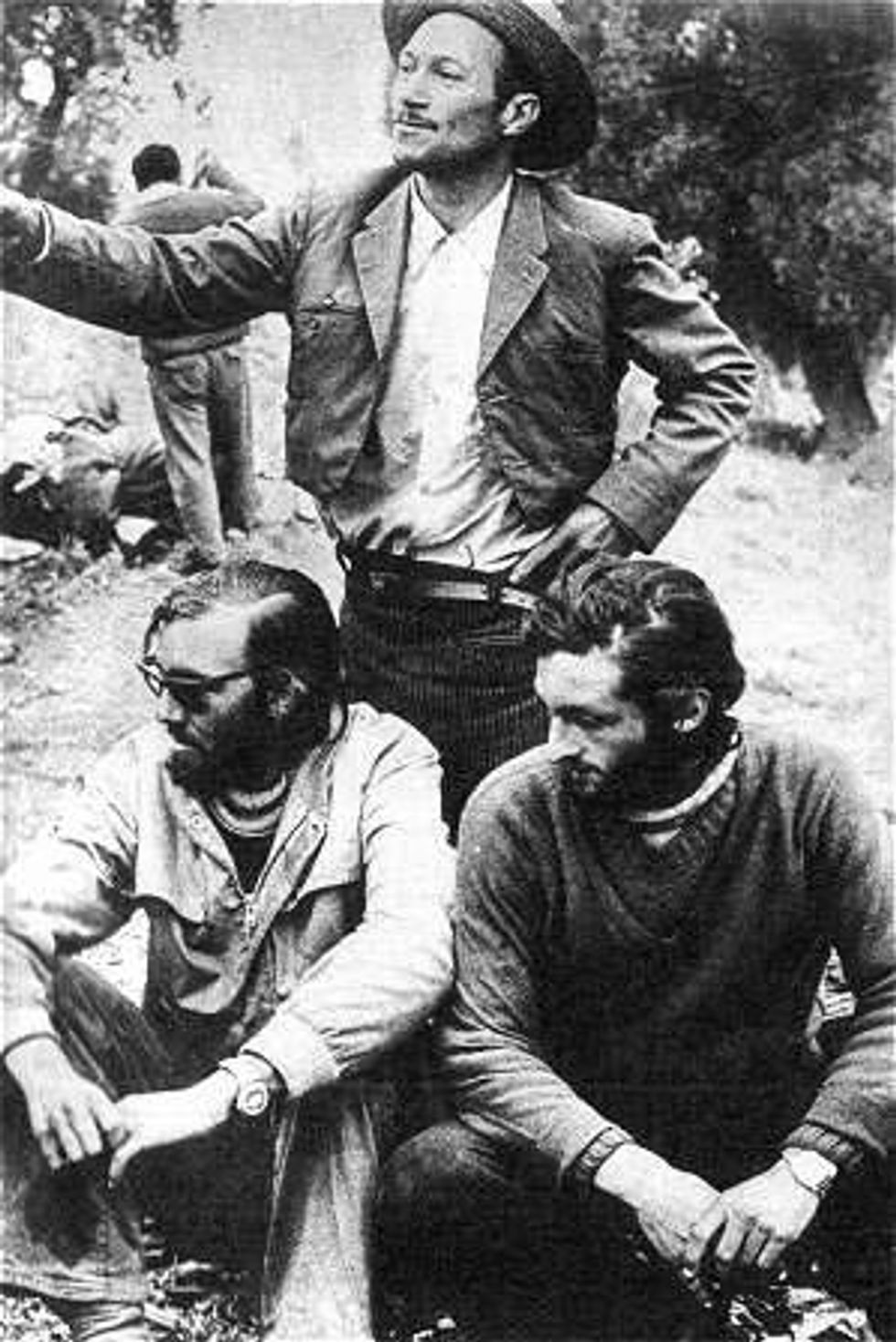

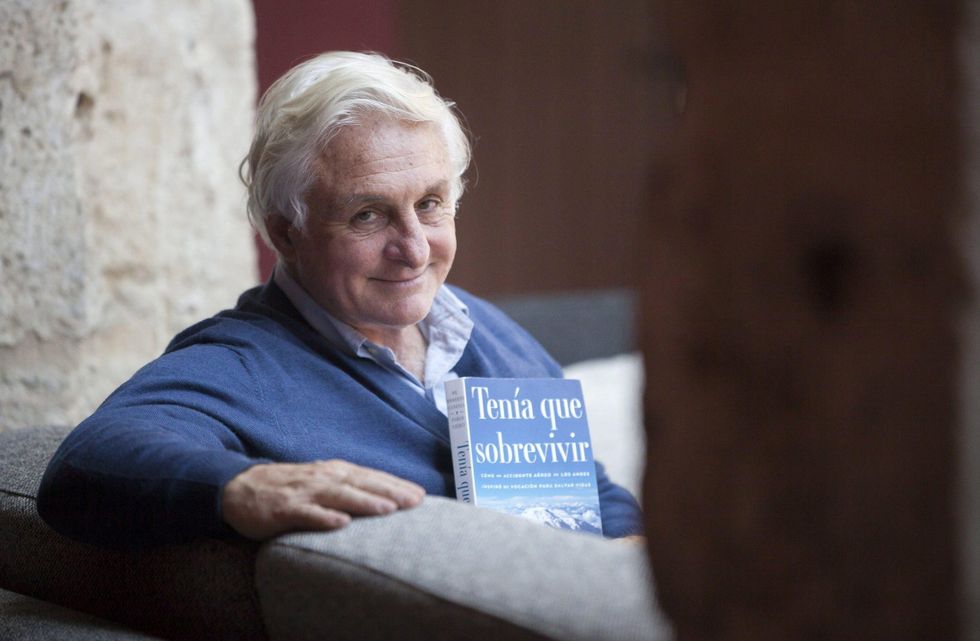

34°45′54″S 70°17′11″O: la montagna della morte, la lotta per la vita

Il relitto, scomparso dai radar, si trovava in territorio argentino in una zona inesplorata delle montagne della circoscrizione di Malargue, a circa 3,600 metri di altitudine. Impossibile scorgerlo per eventuali soccorsi dall’alto. Oltre ai sette morti precipitati dall’aereo, nell’impatto perirono altri 4 passeggeri tra cui il comandante Ferradas. Nelle ore successive, dopo una terribile agonia, fu la volta del co-pilota Lagurara (che sbagliò ad interpretare i dati di volo e che non fu in grado, con le sue ultime parole, di fornire l’esatta posizione del relitto). Nelle ore successive morirono altri 5 passeggeri, riducendo così a 29 il numero dei sopravvissuti. Rifugiatisi nei resti della carlinga il cui squarcio posteriore fu chiuso alla meglio con un muro di valigie, quelli che erano rimasti vivi si presero cura come poterono dei feriti (alcuni molto gravi) ed organizzarono le razioni del pochissimo cibo reperito tra i resti del Fairchild. Pur essendo razionate nei minimi termini, le vivande terminarono in pochi giorni. Soli, affamati e esposti al gelo di un ghiacciaio, i passeggeri sembravano destinati ad una terrificante morte di stenti. Un tentativo di far funzionare la radio di bordo con batterie trovate nella coda dopo un difficile percorso per raggiungerla, si rivelò inutile. Pochi giorni dopo, la più tragica delle decisioni, ma l’unica possibile per tentare di sopravvivere. La scelta di consumare la carne dei compagni di viaggio deceduti fu a lungo dibattuta tra i disperati apparentemente senza via d’uscita. E fu alla fine l’unica fonte di nutrimento in una landa di rocce e ghiacci. Come se non bastasse, un’altra grandissima sciagura era in agguato, terribile come l’incidente aereo per gli esiti. Il 29 ottobre, poco dopo la mezzanotte, a causa delle forti nevicate delle ore precedenti si staccò una valanga che investì in pieno la carlinga del Fairchild e i suoi occupanti. Al bilancio già tragico si aggiunsero altre 8 vittime, sommerse da una massa nevosa che divenne subito una bara ghiacciata. I superstiti maturarono allora la decisione di scegliere un gruppo tra di loro che avrebbe dovuto sfidare a piedi le alture andine per cercare aiuto. Un’impresa resa ancora più difficile dalla totale mancanza di strumenti per l’orientamento e per le condizioni di estrema debilitazione che i giorni passati sul ghiacciaio e la denutrizione avevano generato nei superstiti. Furono selezionati due tra i più allenati e preparati, sia fisicamente che psicologicamente. Durante la lunga fase decisionale e le prime brevi esplorazioni altri tre compagni di sventura morirono per infezioni e malnutrizione. Alla fine furono scelti tre dei giocatori della squadra di rugby: Nando Parrado, Roberto Canessa e Antonio Vizintìn. Per affrontare le alture ignote alla ricerca di civiltà e aiuto, i superstiti riuscirono a confezionare un sacco a pelo utilizzando il materiale di coibentazione dell’aereo, che fu uno strumento fondamentale per la ricerca della salvezza. Senza alcun tipo di equipaggiamento per l’alta montagna, senza mappe né informazioni adeguate sulla loro posizione. Questa condizione fu alla base di un involontario errore di valutazione che rischiò di vanificare la marcia per la salvezza, perché i sopravvissuti si erano basati sulle informazioni che avevano ricevuto dal co-pilota Lagurara prima di spirare. Questi era convinto di aver superato da tempo il confine e di trovarsi vicino a Curicò, mentre il ghiacciaio dell’incidente si trovava ancora in territorio argentino. Ignari del fatto che a circa 20 km a est si trovava un resort estivo, l’Hotel Termas el Sosneado, il trio prese la strada opposta verso ovest. Mentre Vizintìn, preso dal panico e indebolito ritornò alla carlinga, Parrado e Canossa viaggiarono per 10 giorni (dal 12 al 21 dicembre 1972) raggiungendo picchi di 4.600 metri (l’altezza del Monte Rosa) e scivolando esausti per valli inesplorate e selvagge. Poi, giunti lungo il corso del Rio Azufre videro i primi segni della presenza umana: i resti di un falò e alcuni bovini a pascolo. A quel punto senza più la forza per proseguire il cammino, quasi ciechi per gli effetti della rifrazione sulla neve, si riposarono sulle rive del torrente. Fu allora che, come un miraggio, dalla parte opposta del Rio Azufre apparve davanti ai due sopravvissuti la figura di un arriéro (mulattiere). Con le forze che rimanevano, Parrado e Canossa agitarono le braccia, perché il fragore del torrente impediva la conversazione. Inizialmente diffidente, il mulattiere cileno Sergio Catalàn lanciò un messaggio attaccato ad un sasso per avere informazioni. I due risposero scrivendo con il rossetto di una delle vittime la loro storia incredibile. Catalàn fece segno di avere capito. Inforcò il cavallo con il quale era arrivato e si precipitò a valle. Il giorno seguente i due furono raggiunti dai Carabineros e portati in una malga dove dopo 72 giorni di lotta contro la morte furono nutriti (Parrado, un ragazzo alto e muscoloso, era arrivato a pesare 44 kg.) e poterono riposare in un letto. Il giorno seguente fu la volta del recupero dei compagni ancora alle prese con la sopravvivenza sul nevaio. Canessa guidò gli uomini del Secorro Andino (il soccorso alpino cileno) salendo su uno dei due elicotteri Uh-1 Huey che, sul ghiacciaio, ebbero non poche difficoltà nel caricare i superstiti per l’altitudine e il forte vento. Non potendo trasportare tutti a valle, in sei rimasero sul ghiacciaio in compagnia delle guide alpine e di un medico. Il giorno successivo, l’antivigilia di Natale del 1972, furono tutti evacuati e ospedalizzati. La tragedia delle Ande, nota in seguito all’esito senza precedenti anche come «Miracolo delle Ande», fu seguita da un lungo dibattito sulla pratica del cannibalismo. Parrado, Canessa e i compagni furono per lunghi mesi al centro di polemiche anche violente per la delicatezza della materia. Poi tutte le visioni, laiche e religiose, convennero sul fatto che il circo mediatico doveva finire anche perché le famiglie delle vittime si mostrarono comprensive con chi aveva mangiato le loro carni, perché in quel caso estremo, che anche la Chiesa comprese e classificò paragonandolo in alcuni casi all’Eucaristia, fu la morte a decidere per la vita.

Continua a leggereRiduci

I 16 superstiti dell'incidente aereo resistettero più di due mesi tra i ghiacci delle Ande. Rimasti senza cibo, dovettero scegliere se morire o praticare il cannibalismo sui morti, unica e tragica via per rimanere vivi. Fu una settimana nera, la seconda di ottobre del 1972, per l’aviazione. Sui giornali e alla televisione fu data la notizia che il giorno 13 si consumò quella che fino ad allora era la più grave sciagura dell’aviazione civile sovietica: un Iliushyn Il-62 si schiantò in atterraggio presso l’aeroporto di Mosca, uccidendo 174 persone. Il giorno successivo toccò all’Italia, quando due caccia Fiat G-91 del 103°Gruppo del 2°Stormo di Treviso si scontrarono durante un volo di addestramento nel cielo di Piombino Dese, Padova, causando la morte dei due giovani ufficiali di 23 e 24 anni. Il giorno stesso sui quotidiani apparve un trafiletto redatto da un lancio dell’agenzia Reuters, che riportava la notizia della scomparsa di un aereo militare uruguaiano. Poche righe, a cui altrettanto pochi lettori diedero attenzione. Nessuno poteva immaginare che dietro a quelle brevi battute d’agenzia si stesse consumando una delle più impressionanti sciagure aeree, in particolare per gli esiti estremi che l’incidente portò con sé nei mesi successivi.Alle 14:15 del 13 ottobre 1972 dalla pista dell’aeroporto argentino di Mendoza decollò un Fairchild FH-227D della Fuerza Aerea Uruguaya, marche T-571. A bordo, a parte i membri dell’equipaggio, erano tutti civili. Tra di essi un’intera squadra di rugby di Montevideo, l’Old Christians Club in viaggio per un torneo a Santiago del Cile, destinazione del volo. Il charter, noleggiato dai militari per cercare di alleviare la difficile situazione finanziaria dell’aviazione uruguayana, avrebbe dovuto compiere un volo diretto ma i piloti decisero lo stopover a Mendoza a causa delle condizioni meteo avverse. Il giorno seguente, dopo aver consultato un equipaggio che aveva compiuto la rotta inversa, decisero di affrontare il viaggio per la rotta più lunga, ma relativamente più sicura grazie alla presenza dei Vor che permettevano il volo strumentale. Proprio un errore interpretativo nella lettura dei dati di volo fu alla base della tragedia. Giunto tra le cime della cordigliera andina il bimotore fu avvolto da una fitta coltre di nubi, mentre ai comandi si trovava il copilota Dante Héctor Lagurara, addestrato dall’esperto comandante Julio César Ferradas. Nel cuore della catena sudamericana sferzata dal vento che scuoteva la carlinga, Lagurara era convinto di trovarsi sulla verticale della città di Curicò, dove avrebbe dovuto iniziare la discesa verso Santiago. Dalla torre della capitale cilena diedero l’autorizzazione alla discesa e il Fairchild, che si trovava in realtà a circa 70 km dal punto segnalato alla torre, si infilò in una gola tra le montagne. Alle 15:34 la coda dell’aereo urtò le rocce di un rilievo e si staccò dalla fusoliera. I passeggeri che si trovavano nelle vicinanze della voragine furono risucchiati e precipitarono nel vuoto. Privo di manovrabilità, il bimotore perse entrambe le ali nel successivo impatto, quindi la carlinga iniziò a scivolare lungo un nevaio arrestandosi contro una parete nevosa dopo quasi un chilometro. Poi il silenzio, rotto solo dai lamenti dei feriti. E la tormenta di neve che rapidamente coprì i resti del volo 571 di una gelida coltre bianca.34°45′54″S 70°17′11″O: la montagna della morte, la lotta per la vitaIl relitto, scomparso dai radar, si trovava in territorio argentino in una zona inesplorata delle montagne della circoscrizione di Malargue, a circa 3,600 metri di altitudine. Impossibile scorgerlo per eventuali soccorsi dall’alto. Oltre ai sette morti precipitati dall’aereo, nell’impatto perirono altri 4 passeggeri tra cui il comandante Ferradas. Nelle ore successive, dopo una terribile agonia, fu la volta del co-pilota Lagurara (che sbagliò ad interpretare i dati di volo e che non fu in grado, con le sue ultime parole, di fornire l’esatta posizione del relitto). Nelle ore successive morirono altri 5 passeggeri, riducendo così a 29 il numero dei sopravvissuti. Rifugiatisi nei resti della carlinga il cui squarcio posteriore fu chiuso alla meglio con un muro di valigie, quelli che erano rimasti vivi si presero cura come poterono dei feriti (alcuni molto gravi) ed organizzarono le razioni del pochissimo cibo reperito tra i resti del Fairchild. Pur essendo razionate nei minimi termini, le vivande terminarono in pochi giorni. Soli, affamati e esposti al gelo di un ghiacciaio, i passeggeri sembravano destinati ad una terrificante morte di stenti. Un tentativo di far funzionare la radio di bordo con batterie trovate nella coda dopo un difficile percorso per raggiungerla, si rivelò inutile. Pochi giorni dopo, la più tragica delle decisioni, ma l’unica possibile per tentare di sopravvivere. La scelta di consumare la carne dei compagni di viaggio deceduti fu a lungo dibattuta tra i disperati apparentemente senza via d’uscita. E fu alla fine l’unica fonte di nutrimento in una landa di rocce e ghiacci. Come se non bastasse, un’altra grandissima sciagura era in agguato, terribile come l’incidente aereo per gli esiti. Il 29 ottobre, poco dopo la mezzanotte, a causa delle forti nevicate delle ore precedenti si staccò una valanga che investì in pieno la carlinga del Fairchild e i suoi occupanti. Al bilancio già tragico si aggiunsero altre 8 vittime, sommerse da una massa nevosa che divenne subito una bara ghiacciata. I superstiti maturarono allora la decisione di scegliere un gruppo tra di loro che avrebbe dovuto sfidare a piedi le alture andine per cercare aiuto. Un’impresa resa ancora più difficile dalla totale mancanza di strumenti per l’orientamento e per le condizioni di estrema debilitazione che i giorni passati sul ghiacciaio e la denutrizione avevano generato nei superstiti. Furono selezionati due tra i più allenati e preparati, sia fisicamente che psicologicamente. Durante la lunga fase decisionale e le prime brevi esplorazioni altri tre compagni di sventura morirono per infezioni e malnutrizione. Alla fine furono scelti tre dei giocatori della squadra di rugby: Nando Parrado, Roberto Canessa e Antonio Vizintìn. Per affrontare le alture ignote alla ricerca di civiltà e aiuto, i superstiti riuscirono a confezionare un sacco a pelo utilizzando il materiale di coibentazione dell’aereo, che fu uno strumento fondamentale per la ricerca della salvezza. Senza alcun tipo di equipaggiamento per l’alta montagna, senza mappe né informazioni adeguate sulla loro posizione. Questa condizione fu alla base di un involontario errore di valutazione che rischiò di vanificare la marcia per la salvezza, perché i sopravvissuti si erano basati sulle informazioni che avevano ricevuto dal co-pilota Lagurara prima di spirare. Questi era convinto di aver superato da tempo il confine e di trovarsi vicino a Curicò, mentre il ghiacciaio dell’incidente si trovava ancora in territorio argentino. Ignari del fatto che a circa 20 km a est si trovava un resort estivo, l’Hotel Termas el Sosneado, il trio prese la strada opposta verso ovest. Mentre Vizintìn, preso dal panico e indebolito ritornò alla carlinga, Parrado e Canossa viaggiarono per 10 giorni (dal 12 al 21 dicembre 1972) raggiungendo picchi di 4.600 metri (l’altezza del Monte Rosa) e scivolando esausti per valli inesplorate e selvagge. Poi, giunti lungo il corso del Rio Azufre videro i primi segni della presenza umana: i resti di un falò e alcuni bovini a pascolo. A quel punto senza più la forza per proseguire il cammino, quasi ciechi per gli effetti della rifrazione sulla neve, si riposarono sulle rive del torrente. Fu allora che, come un miraggio, dalla parte opposta del Rio Azufre apparve davanti ai due sopravvissuti la figura di un arriéro (mulattiere). Con le forze che rimanevano, Parrado e Canossa agitarono le braccia, perché il fragore del torrente impediva la conversazione. Inizialmente diffidente, il mulattiere cileno Sergio Catalàn lanciò un messaggio attaccato ad un sasso per avere informazioni. I due risposero scrivendo con il rossetto di una delle vittime la loro storia incredibile. Catalàn fece segno di avere capito. Inforcò il cavallo con il quale era arrivato e si precipitò a valle. Il giorno seguente i due furono raggiunti dai Carabineros e portati in una malga dove dopo 72 giorni di lotta contro la morte furono nutriti (Parrado, un ragazzo alto e muscoloso, era arrivato a pesare 44 kg.) e poterono riposare in un letto. Il giorno seguente fu la volta del recupero dei compagni ancora alle prese con la sopravvivenza sul nevaio. Canessa guidò gli uomini del Secorro Andino (il soccorso alpino cileno) salendo su uno dei due elicotteri Uh-1 Huey che, sul ghiacciaio, ebbero non poche difficoltà nel caricare i superstiti per l’altitudine e il forte vento. Non potendo trasportare tutti a valle, in sei rimasero sul ghiacciaio in compagnia delle guide alpine e di un medico. Il giorno successivo, l’antivigilia di Natale del 1972, furono tutti evacuati e ospedalizzati. La tragedia delle Ande, nota in seguito all’esito senza precedenti anche come «Miracolo delle Ande», fu seguita da un lungo dibattito sulla pratica del cannibalismo. Parrado, Canessa e i compagni furono per lunghi mesi al centro di polemiche anche violente per la delicatezza della materia. Poi tutte le visioni, laiche e religiose, convennero sul fatto che il circo mediatico doveva finire anche perché le famiglie delle vittime si mostrarono comprensive con chi aveva mangiato le loro carni, perché in quel caso estremo, che anche la Chiesa comprese e classificò paragonandolo in alcuni casi all’Eucaristia, fu la morte a decidere per la vita.

Ditonellapiaga e Tony Pitony si esibiscono sul palco del teatro Ariston (Ansa)

La serata delle cover, con i duetti tra concorrenti e ospiti, è la più attesa del Festival. A incuriosire sono gli abbinamenti e la scelta dei brani. L’Ariston risponde con entusiasmo: tra omaggi, energia e qualche azzardo, ecco le pagelle della serata.

Elettra Lamborghini con Las Ketchup 6,5 Aserejé, tormentone primi Duemila, è perfetta per tenere vivo il clima di festa creato dal medley di Laura Pausini. L’Ariston ha voglia di divertirsi. Fasciate in uno sgargiante abito lungo trasmettono spensieratezza. Frizzanti.

Alessandro Siani 6,5 Arriva da Napoli, come cinque dei cantanti in gara e chissà se c’entra la caccia all’audience. Il ping-pong con Carlo Conti sui motivi, istituzionali e giocosi, perché Sanremo è Sanremo è una bella idea, ma è appena abbozzata. Timido.

Bianca Balti 8 Un anno dopo, con i capelli, elegante e sorridente. «Sono qua per godermela, non solo per me, ma per tutte le persone che hanno sofferto come me». E «sono innamoratissima». Entusiasta.

Malika Ayane con Claudio Santamaria 4,5 Quando si sceglie Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina bisogna pensarci 10 volte. Inevitabile balzi all’orecchio ciò che manca. E lo scoppio floppa. Temerari.

Bambole di pezza con Cristina D’Avena 6 per l’impegno Sembrano copiare i Maneskin senza riuscirci e questo la dice tutta. Infatti, il meglio lo danno quando citano Whole lotta love dei Led Zeppelin. Ma perché non hanno proposto quella? Confuse.

Tommaso Paradiso con Stadio 7,5 Una sferzata di rock visionario e apocalittico atterra all’Ariston con L’ultima luna di Lucio Dalla. Gaetano Curreri non ha la voce giusta, Tommaso sì. Di culto.

Michele Bravi con Fiorella Mannoia 5 Per la scelta di Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni vale quanto detto per il brano di Mina: si sente il vuoto. Non c’è il carisma, non c’è la drammaticità, non c’è la voce piena dell’interprete originale. Pazienza.

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & The Band 8,5 Il figlio d’arte cresce e si muove meglio ogni sera. Figurarsi se spunta papà Gianni che Vita la cantava con Lucio Dalla. Chissenefregadeimoralisti.

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas 8 la voce di Colombre si avvicina a quella di Jimmy Fontana di Il mondo e il confronto con una delle più belle canzoni della musica italiana non è penalizzante. Plausibili.

Fulminacci con Francesca Fagnani 6,5 Qui è più teatro che musica, ma citare Mina e Alberto Lupo di Parole parole dà i brividi. Si può accettare solo in un copione scanzonato e autoironico. Coraggiosi.

LDA e Aka 7even con Tullio De Piscopo 7,5 A 80 anni l’energia e il feeling di De Piscopo sono intatti. E fa tutta la differenza cantare la cover con il suo inventore. L’Ariston continua a fare festa. Andamento veloce.

J-Ax con Ligera County Fam 8 All star de Milan: Cochi Ponzoni (senza Renato Pozzetto) Paolo Rossi, Paolo Jannacci, Ale & Franz accompagnano il rapper. Felicemente sgangherati.

Ditonellapiaga con Tony Pitony 8,5 Parrucca rosa e maschera di plastica. Cabaret anni Quaranta, jazz americano, Broadway, Quartetto Cetra. Con The Lady is a tramp un’altra scarica di energia. E si balla.

Caterina Caselli 9 Emozionata. Ancora con la sua voce metallica e contundente. Non smette di ringraziare le persone dalle quali ha imparato. Interprete, scopritrice di talenti, produttrice discografica, artista completa. Magnetica.

Continua a leggereRiduci

I veicoli dei talebani controllano la sicurezza a un posto di blocco vicino al confine tra Pakistan e Afghanistan a Nangarhar (Ansa)

L’aviazione pachistana la settimana scorsa aveva condotto una serie di attacchi aerei in Afghanistan, colpendo alcuni campi di addestramento per terroristi. Il bilancio era stato di 18 morti e 7 feriti secondo il governo talebano, che aveva convocato l'ambasciatore del Pakistan a Kabul. Era così iniziata quella che in gergo si definisce come una guerra a bassa intensità con continue «scaramucce» sul confine che avvevano comunque provocato morti e feriti. Il governo del primo ministro Shehbaz Sharif ha deciso per un attacco in grande stile con missili terra-aria su uffici, caserme e centri di addestramento del regime talebano che non ha una contraerea in grado di difendere il territorio. Gli studenti coranici avevano «ereditato» dagli americani, al loro abbandono dell’Afghanistan, una serie di aerei ed elicotteri, molti dei quali danneggiati e ormai inservibili. Sul confine si sono moltiplicate le battaglie fra le truppe di terra, ma le cifre di morti e feriti divergono sensibilmente. Islamabad ha dichiarato di aver colpito 22 obiettivi militari e che sono stati uccisi 274 funzionari e militanti talebani. Stando a quanto dichiarato dal portavoce delle forze armate pachistane sarebbero stati solamente 12 i militari caduti negli scontri. Il ministro della Difesa dei talebani ha detto che l’aeronautica militare del ministero della Difesa nazionale ha condotto attacchi aerei coordinati contro un accampamento militare vicino a Faizabad, a Islamabad, una base militare a Nowshera, posizioni militari a Jamrud, mentre Zabihullah Mujahid, portavoce del governo talebano, ha subito indetto una conferenza stampa per annunciare che 55 soldati pachistani erano stati uccisi e 19 postazioni conquistate, mentre 8 combattenti talebani erano caduti. Numeri ovviamente incontrollabili, ma appare difficile credere che la cadente aviazione dell’Afghanistan possa aver ottenuto questi risultati. Zabihullah Mujahid, ha aggiunto di voler subito ricorrere al dialogo per risolvere il conflitto con il vicino Pakistan, sottolineando la necessità di una soluzione pacifica e continuando a sperare che il problema venga risolto senza altra violenza. Il portavoce talebano ha respinto le accuse di Islamabad di essere coinvolti negli attacchi terroristici, rispondendo che sono invece loro che sostengono lo Stato islamico che combatte, sotto il nome di Isis K, per abbattere l’emirato dei talebani. Se proseguisse, lo scontro militare sembrerebbe avere un esito certo, perché le forze armate pachistane dispongono di oltre mezzo milione di uomini e di una forza aerea efficiente, oltre ad un arsenale atomico. L’Afghanistan dichiara di avere 150.000 combattenti, ma non si tratta di un vero e proprio esercito, bensì di milizie abituate soltanto alla guerriglia irregolare. Il fronte però è più ampio di quello che potrebbe sembrare perché il ministro della Difesa di Islamabad ha accusato l’India di avere influenza politica sui talebani. Nuova Delhi ha respinto le accuse, denunciando un piano pachistano per destabilizzare il subcontinente indiano. La Cina e la Russia, unica nazione che ha ufficialmente riconosciuto l’emirato dell’Afghanistan, sono al lavoro per una soluzione diplomatica di un conflitto che potrebbe destabilizzare l’intera Asia centrale.

Continua a leggereRiduci

Matteo Del Fante (Ansa)

L’amministratore delegato sorride tra numeri e strategie, mentre la stima per il 2026 promette ulteriori crescite: «Abbiamo rafforzato la nostra politica dei dividendi», dice, e non è un dettaglio da poco: la cedola proposta sale del 16%, arrivando a 1,25 euro per azione, a testimonianza di un’azienda che non vuole solo correre, ma premiare chi le ha dato fiducia. A dare contenuto a questo risultati soprattutto la finanza e la logistica, con il primato nella consegna dei pacchi.

Il futuro, però, non sono solo conti e percentuali: è anche digitale, innovativo e strategico. Del Fante non si limita a parlare di numeri, ma racconta un percorso di trasformazione che intreccia Poste con Tim, «una partnership che non è mirata a un guadagno immediato ma alla creazione di valore durevole e sostenibile per entrambi i gruppi». Il filo conduttore? Sinergie, integrazione e visione a lungo termine. E per dare concretezza alle parole, la riorganizzazione di gruppo in corso prevede un hub finanziario integrato, dove PostePay e BancoPosta dialogheranno fianco a fianco attraverso la fusione delle rispettive attività. Business come energia e telecomunicazioni saranno distribuiti dalla rete degli sportelli Poste. E non si tratta di semplice fantasia digitale: la nuova super-app di Poste, fiore all’occhiello del 2025, è diventata un fenomeno nazionale, con oltre quattro milioni di utenti giornalieri, la più utilizzata tra gli algoritmi proposti da un’azienda italiana. L’Intelligenza artificiale non è un concetto fumoso: Del Fante la indica come «un acceleratore di crescita chiave» del piano strategico pluriennale che verrà presentato entro il 2026, pronto a inaugurare una nuova stagione dopo nove anni di evoluzioni continue.

I numeri del bilancio restano sotto i riflettori: i ricavi di gruppo hanno raggiunto 13,1 miliardi, in crescita del 4% rispetto al 2024. Il margine operativo tocca i 3,2 miliardi, con un balzo del 10%, e l’utile netto segna 2,2 miliardi, anche questo con un +10%, in anticipo sui target del piano 2024-28. Dalle parole di Del Fante emerge che Poste non solo cresce, ma lo fa stabilmente, costruendo le basi per guardare oltre, fino al 2026: i ricavi sono previsti a 13,5 miliardi, il margine operativo superiore a 3,3 miliardi e l’utile netto (esclusa la partecipazione in Tim) a 2,3 miliardi. Anche i dividendi resteranno generosi, con una percentuale di assegnazione ai soci superiore al 70% degli utili. Da aggiungere un piccolo extra legato all’arrivo del dividendo Tim stimato in cento milioni di euro a partire dal 2027.

Proprio dal gruppo telefonico arriva una novità nella governance. Adrian Calaza, ex direttore finanziario di Tim, è il nuovo presidente di Tim Brasil dove già ricopriva il ruolo di consigliere. Prende il posto di Nicandro Durante. In consiglio entra anche Camillo Greco, direttore finanziario di Poste Italiane. Nell’illustrazione dei conti da parte di Matteo Del Fante manca, naturalmente, il capitolo «grandi manovre»: tra le priorità c’è l’acquisizione del 20% del Polo strategico nazionale da Cdp, un investimento contenuto ma strategico per supportare Tim nella migrazione della pubblica amministrazione italiana verso il cloud. Insomma, tra numeri da record e strategie a lungo termine, Poste italiane si conferma un gigante in movimento: non solo un’azienda di servizi postali e finanziari, ma un ecosistema digitale in piena espansione, pronto a cavalcare la tecnologia, l’Intelligenza artificiale e le sinergie industriali. Matteo Del Fante lo annuncia a tutta la comunità finanziaria che l’ascolta durante la conference call: il 2025 è stato eccezionale, ma l’avventura è appena all’inizio.

Il riflesso dell’uso dell’Ia si vedrà anche sul fronte dei dipendenti: le assunzioni annuali nei centri aziendali nel 2026 si stimano in calo del 15% rispetto alla media degli ultimi quattro anni. Con Tim, di cui è primo socio, Poste ha aperto vari tavoli. I risparmi attesi si aggirano sui cento milioni.

A inizio del prossimo anno, Poste attende, inoltre, completare la riorganizzazione con la creazione di un hub finanziario e la fusione di BancoPosta con PostePay. «A seguito di questa fusione deterremo il business energia e tlc a livello di capogruppo», ha detto l’ad, spiegando il progetto di creazione dell’hub finanziario. L’Intelligenza artificiale sarà cruciale nello sviluppo previsto. Nel servizio clienti ha permesso la riduzione dei costi del 30%. Sono attesi altri 30 milioni entro i prossimi quattro anni. Inoltre, sono stimati fino a circa 100 milioni di euro di risparmio annuo sui costi It.

Continua a leggereRiduci