Dopo Unicredit, l'istituto di Victor Massiah programma un 10% di uscite, 2.360 ricollocamenti e il taglio di 175 filiali. L'obiettivo è arrivare snelli e con più margini al giro di valzer delle nozze (non solo Mps) spinto dalla Bce.Unicredit ha fatto da apripista e ora tocca a Ubi mettere mano all'organico. Annunciando, con il piano industriale al 2022, una riduzione di personale per circa 2.030 risorse, incluse le 300 oggetto dell'accordo sindacale del dicembre 2019, garantendo tuttavia un parziale ricambio generazionale. Cui si aggiunge, su un totale di 20.200 dipendenti, la riqualificazione di circa 2.360 persone «liberate dalla digitalizzazione dei processi», si legge nella nota, che saranno formate e ricollocate. È inoltre prevista la chiusura di 175 filiali non strategiche e gli sportelli «full cash» saranno ridotti del 35 per cento.A distanza di pochi giorni il totale dei tagli annunciati da due delle big italiane del credito fa: 8.000 dipendenti e 625 filiali in meno. Il cammino, sembra, ormai segnato. Per motivi diversi. Da mesi, se non anni, Francoforte invoca una riduzione del numero di istituti e un consolidamento per rafforzare quelli più piccoli. Ma per partecipare al futuro valzer delle fusioni ed essere invitate in pista le banche devono diventare agili e più snelle. L'intero sistema bancario deve, inoltre, fare i conti anche con l'era dei tassi negativi, i postumi della crisi e il Fintech. E più le banche sono grosse, meglio potranno sfruttare la leva tecnologica.La caccia della redditività ora passa dai comparti come il private banking e il wealth management che richiedono nuove competenze soprattutto nell'analisi dei dati che arriveranno da sistemi di intelligenza artificiale. Mentre il profilo professionale di impiegato di rete è destinato a scomparire, sacrificato sull'altare delle nuove tecnologie e dell'automazione di tutte le operazioni. «Il piano è stand alone», ha detto ieri l'ad di Ubi, Victor Massiah. Che tradotto significa: per ora balliamo da soli. Ma «se ci fossero opportunità» saranno valutate. «Non è che tutte le fusioni funzionano, statisticamente ne funziona una su due», ha aggiunto. Quanto alla percorribilità di un matrimonio con Mps l'ad ha ricordato che Ubi viene «tirata per la giacchetta» su questo fronte dal 2014. «Questo non esclude che alla fine si possa andare a nozze con loro o con altri, ma anche in questo caso serve che siano rispettate due condizioni: creazione di valore e semplicità di governance». Come per esempio, l'uscita dello Stato dal capitale del Monte entro il 2021. Secondo gli analisti il Banco Bpm, Ubi e Bper sono tutti potenziali partner di Mps per la creazione del futuro terzo polo bancario, con possibili sinergie al di sopra del 10%. Per migliorare l'efficienza è necessario però alzare i ricavi e ridurre i costi. L'aumento di taglia è quindi una soluzione chiave per risolvere i problemi delle banche di medie dimensioni. Consolidare è facile da dirsi sulla carta, ma complicato da farsi. Anche perché non tutti gli ad sono pronti a fare le valigie. Né tutti i soci di banche storicamente radicate sul territorio, ciascuno portatore di interessi diversi, digeriranno facilmente nuove rivoluzioni accettando pesanti diluizioni. Lo stesso Massiah deve fare i conti con le «sentinelle» interne. Lo scorso 2 febbraio il patto di consultazione di Ubi che riunisce Fondazioni e grandi famiglie imprenditoriali ha alzato la vice candidandosi a rivestire un ruolo di primo piano nei destini futuri della banca. Il Car, come è stato battezzato il patto, si propone di dare «stabilità e coesione» agli assetti proprietari di Ubi, forte di quasi il 20% del capitale e intende diventare un interlocutore stabile del management, dal quale si attende condivisione delle strategie e a cui chiede di portare avanti «una filosofia di successo sostenibile», ha spiegato Mario Cera, che con Giandomenico Genta e Armando Santus compone il comitato direttivo del Car. L'obiettivo è anche avere voce in capitolo sulle eventuali mosse del risiko: tra Mps, Banco Bpm e Bper, il patto non esclude nessuno ma pone già dei paletti. «Per guardare a Siena», ha sottolineato Genta la settimana scorsa, «la banca andrebbe "ripulita" da Npl e rischi legali. Banco Bpm darebbe una svolta di carattere nazionale ma potrebbe costare un aumento da 3 miliardi e migliaia di esuberi». Bper sembra meglio posizionata: «richiederebbe un aumento più contenuto, ha un azionariato più affine, con la Fondazione di Sardegna che affianca Unipol, e ha meno sovrapposizioni», anche se si tratta di «una banca regionale». Ma l'ultima parola spetta a Francoforte. E non a Brescia o a Bergamo. Nel frattempo, il mercato brinda al nuovo piano di Massiah: il titolo Ubi ha infatti chiuso la seduta in Borsa con un balzo del 5,5% a 3,49 euro. In particolare, è stato apprezzato il cambio di marcia della banca e il dividendo annunciato dai vertici «costantemente in crescita» da qui al 2022 con un payout medio del 40% grazie al target di utile netto pari a 665 milioni.

Vaccino (Getty)

L’agenzia del farmaco Usa ammette il decesso di minori per via delle miocarditi indotte dai preparati a mRna (prima i dati erano stati nascosti). E annuncia un cambio di paradigma: basta prodotti approvati in automatico. Ira della cupola scientista.

Stanno facendo discutere e creano non poche preoccupazioni nelle aziende farmaceutiche, anche fuori dagli Stati Uniti, le dichiarazioni di Vinay Prasad, direttore della divisione vaccini della Food and drug administration (Fda), che venerdì in una nota interna rivolta al personale dell’agenzia ha sostenuto che «non meno di dieci» dei 96 decessi infantili segnalati tra il 2021 e il 2024 al Vaccine adverse event reporting system (Vaers), il sistema federale di segnalazione degli eventi avversi da vaccino, erano «correlati» alle somministrazioni di dosi contro il Covid.

(Arma dei Carabinieri)

Con una maxi operazione i militari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, hanno arrestato 21 soggetti legati al potente clan camorristico «Licciardi», affiliato all'«Alleanza di Secondigliano».

I Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere (19 soggetti, di cui 5 già detenuti per altra causa tra cui il ruolo di capo clan) e degli arresti domiciliari (2 soggetti), emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia per un totale di 21 soggetti gravemente indiziati di associazione di stampo mafioso, estorsione, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, ricettazione ed evasione e reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Le complesse indagini svolte tra il 2022 e il 2023 dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Napoli e coordinate dalla Dda di Napoli hanno consentito di documentare la continua operatività del clan «Licciardi» e dei gruppi criminali associati, parte del potente cartello camorristico chiamato «Alleanza di Secondigliano», storicamente attivo ed egemone nella parte settentrionale di Napoli e nella provincia e di delineare l’organigramma e i ruoli degli associati nonché di accertare la commissione di diverse condotte a scopo estorsivo a danno di commercianti, di soggetti dediti alle truffe informatiche, nei cui confronti il clan ha rivendicato parte dei proventi illeciti, e di un’occupante abusiva di una casa popolare, costretta a versare 16mila euro per continuare ad abitarla.

Continua a leggereRiduci

Casa nel bosco (iStock). Nel riquadro, la famiglia di Arezzo

A «Fuori dal coro» un video del blitz armato vicino ad Arezzo per sottrarre i figli a una seconda coppia di genitori alternativi.

«No, no! Vai via… vai via! Aiuto! Aiuto!». Sono le urla strazianti di due bambini, di 4 e 8 anni, mentre vengono strappati via con la forza da mamma e papà. Sono le immagini scioccanti riprese dalle telecamere di sorveglianza della casa. Decine di agenti in tenuta antisommossa, armati, con giubbotto antiproiettile, che spuntano all’improvviso dal bosco. E con gli assistenti sociali portano via i due bambini. Come fossero pericolosi terroristi. Il più piccolo addirittura senza scarpe, in pigiama.

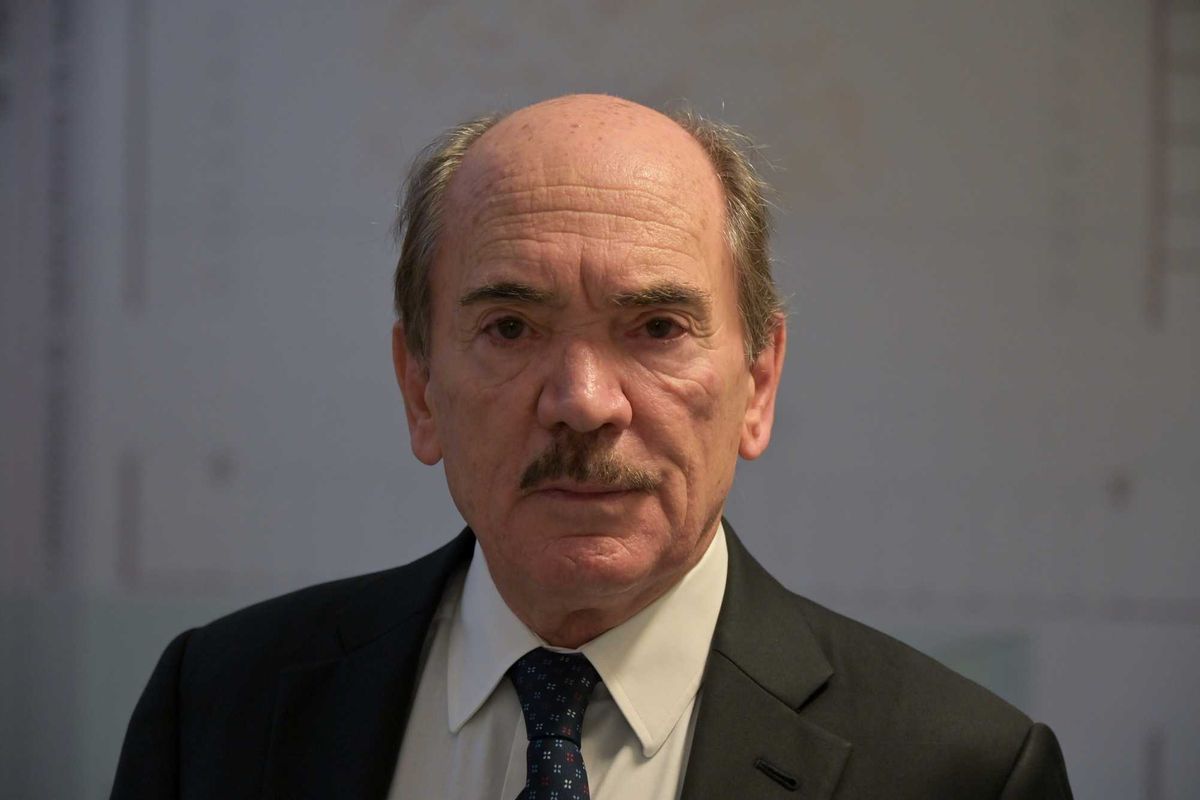

Federico Cafiero De Raho (Imagoeconomica)

Giovanni Russo avrebbe scritto al suo capo che il finanziere Pasquale Striano andava allontanato dalla Direzione nazionale antimafia.

«Procuratore, il problema è questo qua. In un assetto così gerarchizzato ma nello stesso tempo così stretto come la Direzione nazionale antimafia […] tutti i soggetti apicali in qualche modo sono fuori controllo». Giovanni Russo, già procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, braccio destro di Federico Cafiero De Raho (ora parlamentare pentastellato) lo precisa il 21 maggio 2025 davanti ai magistrati della Procura di Roma titolari dell’inchiesta sulle spiate nelle banche dati investigative ai danni di esponenti del mondo della politica, delle istituzioni e non solo, che ha prodotto 56 capi d’imputazione per le 23 persone indagate. Russo non risparmia «Franco Roberti», poi diventato parlamentare europeo del Pd.