True

2023-09-11

Alla scoperta del Soave, il vino prodotto in un borgo tra i più belli d’Italia

iStock

Si è svolta il 2 e 3 settembre a Soave, vincitore del premio Borgo dei borghi 2022 e situato in provincia di Verona, l’happening organizzato dal Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave, Soave Multiverso, per festeggiare il vino in chiave tradizionale, con degustazioni delle bottiglie di quasi tutte le cantine soavesi ed eccellenze alimentari sempre locali, dal prosciutto di Soave al Monte Veronese Dop, passando per la giardiniera «cruda» e la mostarda di melo decio Presidio Slow Food di Gastronomia Damoli (vedi box per la ricetta delle scaloppine al Soave), ma anche in chiave giovane e smart, con tanto di poke soavizzata con ingredienti territoriali (vedi box ricetta della poke Lessinia).

L’appuntamento pre-vendemmia, che ha luogo ogni anno, stavolta ha approfondito la questione della propensione del Soave alla longevità con una masterclass tutto esaurito condotta da Simon Staffler (come gran finale, aperta un’eccezionale bottiglia di Soave Classico Doc, Contrada Salvarenza del 1993 di Gini - Viticoltori dal 1600). E celebrato il recentissimo riconoscimento delle Colline vitate di Soave, già Paesaggio rurale di interesse storico, come sito Giahs «Patrimonio Agricolo di Importanza Mondiale»: istituito dalla Fao nel 2002, questo titolo è riservato alle zone agricole del mondo votate all’agricoltura non industrializzata che tutela fortemente paesaggio, produzioni e comunità rurali locali. D’altronde, l’area Soave è quella in cui si fa viticoltura eroica, branca dell’agricoltura eroica riguardante l’eroismo sia dei vitigni, sia dei viticoltori, arroccati su pendenze e altitudini dove tutto può essere svolto solo in modo manuale e antico. Con qualche differenza di raccolta appena più tardiva dei vitigni collinari e montani rispetto a quelli in pianura, è questo il periodo di vendemmia in tutta Italia. I grappoli delle uve che daranno vita ai vini che berremo tra qualche mese e, se poi stagionati, negli anni a venire, stanno passando adesso dal tronco alle ceste per vendemmie. La zona di produzione dei vini di Soave, 33 cru apposte in etichetta per permettere al consumatore di conoscere la provenienza esatta del vino che beve, è la parte orientale delle colline in provincia di Verona. Si tratta di una produzione importante, il Soave è il vino bianco fermo più famoso del Veneto, non a caso il sito della Regione illustra i vanti dell’area: «Questa zona - il più grande vigneto d’Europa per estensione, con i suoi 6.600 ettari collocati nell’arco collinare nella parte orientale della provincia di Verona - è stata la prima Doc riconosciuta in Italia nel 1936 e, negli ultimi anni, ha ottenuto ben due denominazioni di origine controllata e garantita, il massimo della certificazione di qualità sotto il profilo enologico: il Recioto di Soave Docg e il Soave Superiore Docg. La zona di produzione più antica, che si trova sui rilievi collinari dei comuni di Monteforte d’Alpone e Soave, fu delimitata fin dal 1931 e coincide con quella del Soave «classico», mentre la sottozona Colli Scaligeri va da San Martino Buon Albergo a Roncà, interessando i rilievi della Val di Mezzane, Val d’Illasi, Val Tramigna e Val d’Alpone. In tutta quest’area si ottiene la massima espressione qualitativa della Garganega, tanto che la zona si identifica con il suo vitigno e viceversa, creando tra loro un legame unico e irripetibile.

Soave sembra derivare da «Suaves», nome che indicava gli Svevi quando calarono in Italia con il re longobardo Alboino. Il territorio era già conosciuto dal punto di vista agricolo in epoca romana, in quanto era un «pagus», cioè un distretto campagnolo circoscritto e forse centuriato, noto per la sua buona posizione e per l’intensità delle coltivazioni. Durante il Medioevo - epoca a cui risale il Castello di Soave - l’importanza della viticoltura nella zona continuò ad aumentare». La rilevanza del Soave nel contesto veronese è indubbia: il 40% della produzione di vino Doc della provincia di Verona, la quale concentra il 14% delle Doc italiane e il 60% delle Doc venete, è Soave. Sono circa 500.000 ettolitri soprattutto di Garganega, il principale vitigno della denominazione, oltre a Trebbiano di Soave, Pinot Bianco e Chardonnay, il Trebbiano un vitigno che in passato prevaleva nella zona e poi ha ceduto terreno alla Garganega, il Pinot Bianco e lo Chardonnay giunti negli anni Ottanta. Decine di milioni di anni fa, l’odierna area del Soave era mare con annesse alghe, pesci e crostacei e tanto di atollo. Il clima era tropicale e, pensate, a Bolca, che per questo è Capitale Mondiale dei Fossili dell’Era terziaria, sono custoditi importanti reperti fossili di quell’epoca, compreso quello l’Eoplatax papilio detto pesce angelo. L’attività vulcanica sottomarina molto intensa ha attraversato tre ere geologiche, determinando la costituzione di terreni molto particolari: colline vulcaniche e colline calcaree, pianure vulcaniche e pianure calcaree, con mescole occasionali che si possono evincere, osservando le pareti e i terreni, tramite le diverse colorazioni pietrose, chiare le calcaree, più scure le vulcaniche. La vite che si è poi sviluppata su questi suoli (probabilmente un incrocio tra le uve Retiche, originate dalle Ampelidee, e i vitigni del bacino del Mediterraneo) ne assorbe le caratteristiche.

Il Soave Doc ha tre classificazioni: Soave Doc, disponibile da dicembre in poi, secco o frizzante, minimo il 70% di Garganega e massimo il 30% di Trebbiano di Soave o Chardonnay, comprensivo di un eventuale massimo 5% di altre uve bianche della zona. Poi, il Soave Classico Doc, che rappresenta l’area più storica della denominazione di queste colline vitate, matrice basaltica e affioramenti calcarei tra Soave e Monteforte d’Alpone che determinano più complessità e propensione all’invecchiamento fino a 5-7 anni, in vendita da febbraio. Infine, il Soave Colli Scaligeri Doc, da suoli di origine principalmente basaltica, in vendita da febbraio. Poi, abbiamo il Soave Superiore Docg, area di coltivazione costituita dalla somma di quella di Soave Classico Doc e di Soave Colli Scaligeri Doc, sebbene con alcuni requisiti l’uva Soave Doc può anche essere indicata come Superiore, vendita dall’aprile successivo alla vendemmia e per quelli di riserva dal novembre successivo, colore più dorato, aromi più profondi e floreali, sapore più intenso del Soave Doc. Infine, il Recioto di Soave Docg, un passito prelibato e di gran pregio storico, naturale o frizzante.

Il Soave è un gran bel compagno bianco del pasto: con uno sviluppo del gusto al palato rapido e appagante, asciutto, di medio corpo, appena amarognolo, il Soave non conduce ad assuefazione neanche dopo lungo consumo. Uno studio coordinato dall’Università di Milano con l’Università di Torino, di Pisa e l’Ospedale Versilia di Viareggio ha dimostrato che l’acido caffeico contenuto nel vino bianco, anche in dose minima, rinforza la protezione del sistema cardiovascolare, aumentando la biodisponibilità di ossido nitrico. Non solo un pochino di vino rosso, dunque, durante i pasti, fa bene, anche il bianco. Questo bianco qui, poi, ha anche la caratteristica tipica dei vini di collina e montagna, ossia che maturando le uve più lentamente di quelle in pianura essi presentano un contenuto zuccherino basso.

Il Soave può agire positivamente sulla nostra salute e sul nostro benessere anche se espandiamo l’assaggio dal bicchiere all’ambiente in cui si realizza, esplorandone il territorio. Se apprezzate il forest bathing di imprinting giapponese, sappiate che potete farlo anche qui, sulle splendide colline vitate del Soave protagoniste di un vero e proprio volcanic wine park: a piedi, in bicicletta e in forma meno contemplativa e più competitiva con l’orienteering. www.stradelvinosoave.com è il sito dell’associazione La Strada del vino Soave nata nel 1999, che propone percorsi di scoperta della bella area soavese con innumerevoli esperienze grazie alla rete di 130 soci tra cantine, ristoranti, hotel, produttori ed enti. Consultatelo e fate lo stesso con www.veneto.eu/IT/Soave-Doc per scoprire itinerari e meraviglie storico-artistiche ed enogastronomiche.

«Si può abbinare con tutto, anche con aperitivi e dolci»

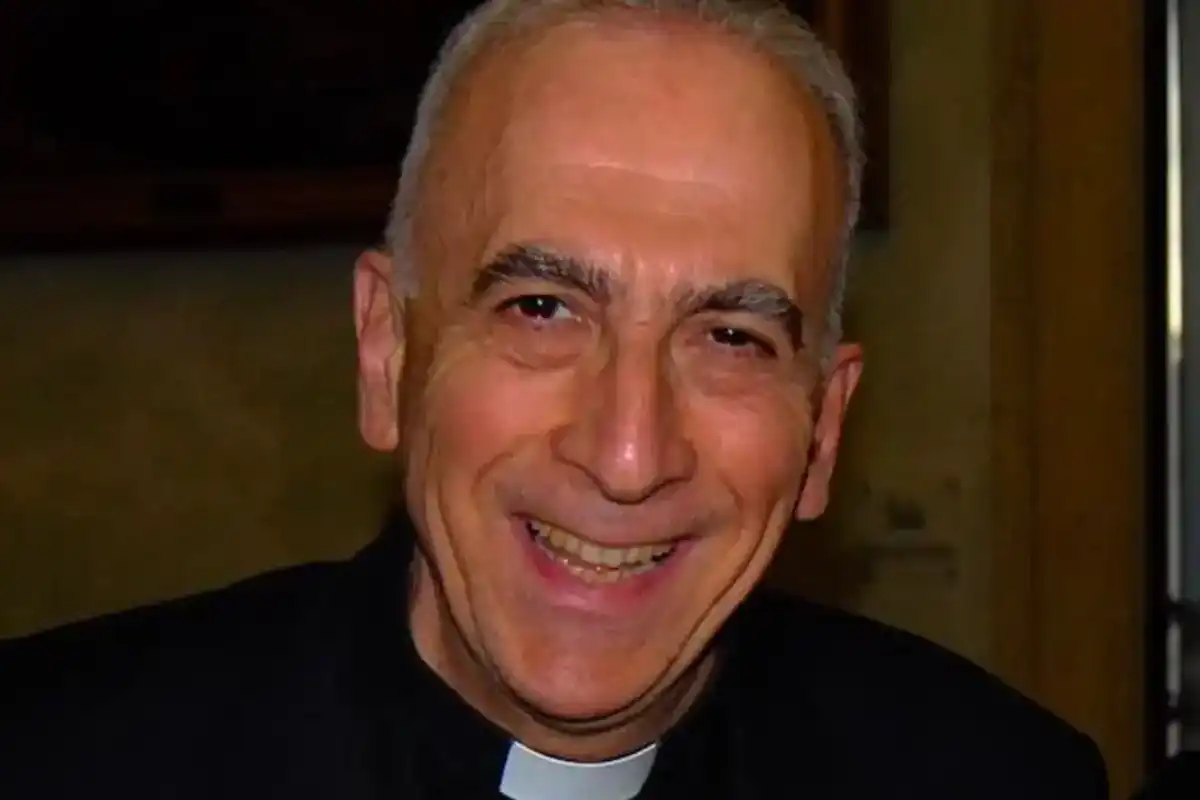

Abbiamo intervistato Igor Gladich, Pordenone, classe 1983, laureato in Scienze forestali, appassionato direttore del Consorzio di tutela Vini Soave e Recioto di Soave (e anche del Consorzio Tutela Vini del Lessini Durello).

Il Soave è un vino molto apprezzato dagli stranieri, per esempio molti ristoratori giapponesi lo diffondono nei loro ristoranti in Giappone. Sono di più i consumatori stranieri rispetto a quelli italiani?

«Il Soave ha sempre avuto una grandissima propensione all’export, storicamente ha sempre riscosso un grande apprezzamento in giro per il mondo, apprezzamento che si protrae nel tempo. Siamo molto contenti».

In termini numerici, sono più gli acquirenti stranieri o italiani?

«Diciamo che un buon 60% viene destinato all’estero, la restante parte viene consumata in Italia, nel nord Italia».

È un vino noto a tutti gli italiani o ancora ha un apprezzamento solo locale, regionale?

«No no, è un vino conosciuto, ma naturalmente va sorretto come tutti. Oggi non basta essere buoni, bisogna ricordare le qualità del Soave con intensa attività di promozione, come stiamo facendo».

Per chi non lo conoscesse, con cosa si abbina a tavola?

«Il Soave è stato sempre considerato il vino bianco leggero d’Italia. In realtà, questa varietà fantastica che è la Garganega si presta ad essere interpretata in vario modo, da vini leggeri a vini più o meno strutturati a vini dolci come il Recioto. Questo è un vino che si presta ad essere abbinato un po' a tutto il pasto, in particolare le carni bianche per i vini più strutturati, all’aperitivo e al dolce. La varie tipologie della nostra denominazione riescono a coprire un ampio panorama».

Ci sono Soave stagionati che sembrano quasi dei rossi, molto corposi.

«Assolutamente sì, la varietà principale di questa denominazione, la Garganega, asseconda quel grande tema che è la longevità dei vini. Dedichiamo masterclass e degustazioni mirate per far sapire che il Soave si presta ad essere bevuto fresco, ma è un vino che possiede anche una grandissima capacità di invecchiamento».

Avete ottenuto il riconoscimento Giahs Fao Patrimonio Agricolo di Importanza Mondiale: questo vino viene anche definito vino-paesaggio.

«Chi visita il nostro territorio scopre un paesaggio che ha pochi eguali in Italia e nel mondo. Dopo un lungo percorso ad opera del consorzio, le Colline vitate di Soave sono state le prime al mondo riconosciute paesaggio Giahs Fao. Qui vige un perfetto connubio tra agricoltura, storia, tradizione ed azione dell’uomo. Il nostro è un paesaggio in cui l’uomo è un elemento fondamentale e centrale per creare e mantenere questo paesaggio».

La coltivazione del vitigno Garganega è considerata viticoltura eroica. Le colline sono effettivamente spioventi sulla pianura, non sono facili da gestire e non tanti giovani, oggi, imparano quest’arte, che va compiuta con soli gesti manuali di matrice antica. Chi continua questa tradizione è un’eroe?

«Assolutamente sì. Le pendenze e le altimetrie di alcuni nostri vigneti li qualificano anche da un punto di vista normativo come viticoltura eroica: muretti a secco e forme di allevamento della vite a pergola caratterizzano un paesaggio tipico in cui l’uomo è una componente centrale. I muretti a secco richiedono mani esperte per la loro costruzione e mani ancora più esperte per la loro conservazione. Sono lavorazioni manuali che non possono essere meccanizzate e questo richiede grande impegno, grande passione, una parte emozionale che lega profondamente al territorio. In alcuni casi, è vero, i giovani tendono a fuggire da queste situazioni impervie, però tantissimi altri giovani appassionati accolgono l’eredità delle famiglie storiche di queste colline tramandata di generazione in generazione. Costoro sono i nostri primi ambasciatori».

Ha parlato di centralità dell’uomo viticoltore. Anche l’uomo turista diventa parte centrale del paesaggio visitando le vigne invece di ammirarle da lontano dalla cartolina o dall’autostrada?

«Viticoltura e vino sono il motore economico di questo territorio, però io dico sempre che questo è un po' un piccolo pezzettino del tutto. Questo territorio è un territorio meraviglioso che si può scoprire non soltanto con un turismo di giornata, ma anche prolungato, per più giorni. Abbiamo attività viticola, ma anche storia, tradizione, percorsi a piedi, in bicicletta. Il turista, ma anche il ristoratore straniero, il giornalista, vivono un’esperienza e un’emozione. Essendo un vino vulcanico, si può fare esperienza di questo degustando oppure si può fare esperienza ambientale salendo in vigna a osservare suoli e rocce. Per storia, intendo anche la storia di milioni di anni fa, quando qui c’era il mare. Questo terreno vulcanico imprime alla nostra denominazione caratteristiche uniche. Solo qui c’è questo connubio tipico e unico tra aspetto vulcanico, suolo, colline e questa varietà di uva davvero elastica».

Prima qui c’era un mare tropicale e quindi un clima tropicale, poi il nostro clima è diventato mediterraneo-temperato, adesso si sta in parte tropicalizzando. Qualcuno dice che questo dipende dalla dalla presenza dell’essere umano e propone soluzioni che dovrebbero capovolgere la situazione, qualcun altro è assolutamente discorde con questa visione. A parte questo, quali sono le vostre strategie preventive per eventuali episodi di piogge estreme?

«Veniamo da un 2022 in cui abbiamo sofferto siccità importante e forte. Nel 2023, invece, dopo un inverno abbastanza mite e una ripartenza del germogliamento un po' ritardata, la stagione poi si è assestata, a parte le piogge di maggio e luglio che qui non hanno portato particolari problemi. Gli eventi estremi che hanno interessato il comprensorio, vento e grandine che si sono registrati in alcune zone della provincia di Verona, fortunatamente hanno solo lambito la nostra denominazione. Siamo stati fortunati».

Quali sono le strategie?

«Non esiste un’unica strategia, non c’è gente con la bacchetta magica, esiste un approccio integrato. Il rischio non è azzerabile, ma possiamo ridurlo: le aziende sono stimolate a usare strumenti di gestione del rischio. A breve termine è importante la formazione dei viticoltori a una gestione agronomica di livello, qualificata, per gestire le sollecitazioni del tempo. E poi sperare che l’evento estremo non avvenga. Non dipende tutto da noi».

Continua a leggereRiduci

La zona si identifica con il suo vitigno e viceversa, creando tra loro un legame unico e irripetibile. Proprio qui nasce il bianco fermo più famoso del Veneto.Il direttore del Consorzio di tutela Igor Gladich: «Ha sempre avuto una grandissima propensione all’export, con un forte apprezzamento in giro per il mondo che si protrae nel tempo».Lo speciale contiene due articoliSi è svolta il 2 e 3 settembre a Soave, vincitore del premio Borgo dei borghi 2022 e situato in provincia di Verona, l’happening organizzato dal Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave, Soave Multiverso, per festeggiare il vino in chiave tradizionale, con degustazioni delle bottiglie di quasi tutte le cantine soavesi ed eccellenze alimentari sempre locali, dal prosciutto di Soave al Monte Veronese Dop, passando per la giardiniera «cruda» e la mostarda di melo decio Presidio Slow Food di Gastronomia Damoli (vedi box per la ricetta delle scaloppine al Soave), ma anche in chiave giovane e smart, con tanto di poke soavizzata con ingredienti territoriali (vedi box ricetta della poke Lessinia). L’appuntamento pre-vendemmia, che ha luogo ogni anno, stavolta ha approfondito la questione della propensione del Soave alla longevità con una masterclass tutto esaurito condotta da Simon Staffler (come gran finale, aperta un’eccezionale bottiglia di Soave Classico Doc, Contrada Salvarenza del 1993 di Gini - Viticoltori dal 1600). E celebrato il recentissimo riconoscimento delle Colline vitate di Soave, già Paesaggio rurale di interesse storico, come sito Giahs «Patrimonio Agricolo di Importanza Mondiale»: istituito dalla Fao nel 2002, questo titolo è riservato alle zone agricole del mondo votate all’agricoltura non industrializzata che tutela fortemente paesaggio, produzioni e comunità rurali locali. D’altronde, l’area Soave è quella in cui si fa viticoltura eroica, branca dell’agricoltura eroica riguardante l’eroismo sia dei vitigni, sia dei viticoltori, arroccati su pendenze e altitudini dove tutto può essere svolto solo in modo manuale e antico. Con qualche differenza di raccolta appena più tardiva dei vitigni collinari e montani rispetto a quelli in pianura, è questo il periodo di vendemmia in tutta Italia. I grappoli delle uve che daranno vita ai vini che berremo tra qualche mese e, se poi stagionati, negli anni a venire, stanno passando adesso dal tronco alle ceste per vendemmie. La zona di produzione dei vini di Soave, 33 cru apposte in etichetta per permettere al consumatore di conoscere la provenienza esatta del vino che beve, è la parte orientale delle colline in provincia di Verona. Si tratta di una produzione importante, il Soave è il vino bianco fermo più famoso del Veneto, non a caso il sito della Regione illustra i vanti dell’area: «Questa zona - il più grande vigneto d’Europa per estensione, con i suoi 6.600 ettari collocati nell’arco collinare nella parte orientale della provincia di Verona - è stata la prima Doc riconosciuta in Italia nel 1936 e, negli ultimi anni, ha ottenuto ben due denominazioni di origine controllata e garantita, il massimo della certificazione di qualità sotto il profilo enologico: il Recioto di Soave Docg e il Soave Superiore Docg. La zona di produzione più antica, che si trova sui rilievi collinari dei comuni di Monteforte d’Alpone e Soave, fu delimitata fin dal 1931 e coincide con quella del Soave «classico», mentre la sottozona Colli Scaligeri va da San Martino Buon Albergo a Roncà, interessando i rilievi della Val di Mezzane, Val d’Illasi, Val Tramigna e Val d’Alpone. In tutta quest’area si ottiene la massima espressione qualitativa della Garganega, tanto che la zona si identifica con il suo vitigno e viceversa, creando tra loro un legame unico e irripetibile. Soave sembra derivare da «Suaves», nome che indicava gli Svevi quando calarono in Italia con il re longobardo Alboino. Il territorio era già conosciuto dal punto di vista agricolo in epoca romana, in quanto era un «pagus», cioè un distretto campagnolo circoscritto e forse centuriato, noto per la sua buona posizione e per l’intensità delle coltivazioni. Durante il Medioevo - epoca a cui risale il Castello di Soave - l’importanza della viticoltura nella zona continuò ad aumentare». La rilevanza del Soave nel contesto veronese è indubbia: il 40% della produzione di vino Doc della provincia di Verona, la quale concentra il 14% delle Doc italiane e il 60% delle Doc venete, è Soave. Sono circa 500.000 ettolitri soprattutto di Garganega, il principale vitigno della denominazione, oltre a Trebbiano di Soave, Pinot Bianco e Chardonnay, il Trebbiano un vitigno che in passato prevaleva nella zona e poi ha ceduto terreno alla Garganega, il Pinot Bianco e lo Chardonnay giunti negli anni Ottanta. Decine di milioni di anni fa, l’odierna area del Soave era mare con annesse alghe, pesci e crostacei e tanto di atollo. Il clima era tropicale e, pensate, a Bolca, che per questo è Capitale Mondiale dei Fossili dell’Era terziaria, sono custoditi importanti reperti fossili di quell’epoca, compreso quello l’Eoplatax papilio detto pesce angelo. L’attività vulcanica sottomarina molto intensa ha attraversato tre ere geologiche, determinando la costituzione di terreni molto particolari: colline vulcaniche e colline calcaree, pianure vulcaniche e pianure calcaree, con mescole occasionali che si possono evincere, osservando le pareti e i terreni, tramite le diverse colorazioni pietrose, chiare le calcaree, più scure le vulcaniche. La vite che si è poi sviluppata su questi suoli (probabilmente un incrocio tra le uve Retiche, originate dalle Ampelidee, e i vitigni del bacino del Mediterraneo) ne assorbe le caratteristiche. Il Soave Doc ha tre classificazioni: Soave Doc, disponibile da dicembre in poi, secco o frizzante, minimo il 70% di Garganega e massimo il 30% di Trebbiano di Soave o Chardonnay, comprensivo di un eventuale massimo 5% di altre uve bianche della zona. Poi, il Soave Classico Doc, che rappresenta l’area più storica della denominazione di queste colline vitate, matrice basaltica e affioramenti calcarei tra Soave e Monteforte d’Alpone che determinano più complessità e propensione all’invecchiamento fino a 5-7 anni, in vendita da febbraio. Infine, il Soave Colli Scaligeri Doc, da suoli di origine principalmente basaltica, in vendita da febbraio. Poi, abbiamo il Soave Superiore Docg, area di coltivazione costituita dalla somma di quella di Soave Classico Doc e di Soave Colli Scaligeri Doc, sebbene con alcuni requisiti l’uva Soave Doc può anche essere indicata come Superiore, vendita dall’aprile successivo alla vendemmia e per quelli di riserva dal novembre successivo, colore più dorato, aromi più profondi e floreali, sapore più intenso del Soave Doc. Infine, il Recioto di Soave Docg, un passito prelibato e di gran pregio storico, naturale o frizzante. Il Soave è un gran bel compagno bianco del pasto: con uno sviluppo del gusto al palato rapido e appagante, asciutto, di medio corpo, appena amarognolo, il Soave non conduce ad assuefazione neanche dopo lungo consumo. Uno studio coordinato dall’Università di Milano con l’Università di Torino, di Pisa e l’Ospedale Versilia di Viareggio ha dimostrato che l’acido caffeico contenuto nel vino bianco, anche in dose minima, rinforza la protezione del sistema cardiovascolare, aumentando la biodisponibilità di ossido nitrico. Non solo un pochino di vino rosso, dunque, durante i pasti, fa bene, anche il bianco. Questo bianco qui, poi, ha anche la caratteristica tipica dei vini di collina e montagna, ossia che maturando le uve più lentamente di quelle in pianura essi presentano un contenuto zuccherino basso. Il Soave può agire positivamente sulla nostra salute e sul nostro benessere anche se espandiamo l’assaggio dal bicchiere all’ambiente in cui si realizza, esplorandone il territorio. Se apprezzate il forest bathing di imprinting giapponese, sappiate che potete farlo anche qui, sulle splendide colline vitate del Soave protagoniste di un vero e proprio volcanic wine park: a piedi, in bicicletta e in forma meno contemplativa e più competitiva con l’orienteering. www.stradelvinosoave.com è il sito dell’associazione La Strada del vino Soave nata nel 1999, che propone percorsi di scoperta della bella area soavese con innumerevoli esperienze grazie alla rete di 130 soci tra cantine, ristoranti, hotel, produttori ed enti. Consultatelo e fate lo stesso con www.veneto.eu/IT/Soave-Doc per scoprire itinerari e meraviglie storico-artistiche ed enogastronomiche.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/alla-scoperta-del-soave-il-vino-prodotto-in-un-borgo-tra-i-piu-belli-ditalia-2665154417.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="si-puo-abbinare-con-tutto-anche-con-aperitivi-e-dolci" data-post-id="2665154417" data-published-at="1694299550" data-use-pagination="False"> «Si può abbinare con tutto, anche con aperitivi e dolci» Abbiamo intervistato Igor Gladich, Pordenone, classe 1983, laureato in Scienze forestali, appassionato direttore del Consorzio di tutela Vini Soave e Recioto di Soave (e anche del Consorzio Tutela Vini del Lessini Durello). Il Soave è un vino molto apprezzato dagli stranieri, per esempio molti ristoratori giapponesi lo diffondono nei loro ristoranti in Giappone. Sono di più i consumatori stranieri rispetto a quelli italiani? «Il Soave ha sempre avuto una grandissima propensione all’export, storicamente ha sempre riscosso un grande apprezzamento in giro per il mondo, apprezzamento che si protrae nel tempo. Siamo molto contenti». In termini numerici, sono più gli acquirenti stranieri o italiani? «Diciamo che un buon 60% viene destinato all’estero, la restante parte viene consumata in Italia, nel nord Italia». È un vino noto a tutti gli italiani o ancora ha un apprezzamento solo locale, regionale? «No no, è un vino conosciuto, ma naturalmente va sorretto come tutti. Oggi non basta essere buoni, bisogna ricordare le qualità del Soave con intensa attività di promozione, come stiamo facendo». Per chi non lo conoscesse, con cosa si abbina a tavola? «Il Soave è stato sempre considerato il vino bianco leggero d’Italia. In realtà, questa varietà fantastica che è la Garganega si presta ad essere interpretata in vario modo, da vini leggeri a vini più o meno strutturati a vini dolci come il Recioto. Questo è un vino che si presta ad essere abbinato un po' a tutto il pasto, in particolare le carni bianche per i vini più strutturati, all’aperitivo e al dolce. La varie tipologie della nostra denominazione riescono a coprire un ampio panorama». Ci sono Soave stagionati che sembrano quasi dei rossi, molto corposi. «Assolutamente sì, la varietà principale di questa denominazione, la Garganega, asseconda quel grande tema che è la longevità dei vini. Dedichiamo masterclass e degustazioni mirate per far sapire che il Soave si presta ad essere bevuto fresco, ma è un vino che possiede anche una grandissima capacità di invecchiamento». Avete ottenuto il riconoscimento Giahs Fao Patrimonio Agricolo di Importanza Mondiale: questo vino viene anche definito vino-paesaggio. «Chi visita il nostro territorio scopre un paesaggio che ha pochi eguali in Italia e nel mondo. Dopo un lungo percorso ad opera del consorzio, le Colline vitate di Soave sono state le prime al mondo riconosciute paesaggio Giahs Fao. Qui vige un perfetto connubio tra agricoltura, storia, tradizione ed azione dell’uomo. Il nostro è un paesaggio in cui l’uomo è un elemento fondamentale e centrale per creare e mantenere questo paesaggio». La coltivazione del vitigno Garganega è considerata viticoltura eroica. Le colline sono effettivamente spioventi sulla pianura, non sono facili da gestire e non tanti giovani, oggi, imparano quest’arte, che va compiuta con soli gesti manuali di matrice antica. Chi continua questa tradizione è un’eroe? «Assolutamente sì. Le pendenze e le altimetrie di alcuni nostri vigneti li qualificano anche da un punto di vista normativo come viticoltura eroica: muretti a secco e forme di allevamento della vite a pergola caratterizzano un paesaggio tipico in cui l’uomo è una componente centrale. I muretti a secco richiedono mani esperte per la loro costruzione e mani ancora più esperte per la loro conservazione. Sono lavorazioni manuali che non possono essere meccanizzate e questo richiede grande impegno, grande passione, una parte emozionale che lega profondamente al territorio. In alcuni casi, è vero, i giovani tendono a fuggire da queste situazioni impervie, però tantissimi altri giovani appassionati accolgono l’eredità delle famiglie storiche di queste colline tramandata di generazione in generazione. Costoro sono i nostri primi ambasciatori». Ha parlato di centralità dell’uomo viticoltore. Anche l’uomo turista diventa parte centrale del paesaggio visitando le vigne invece di ammirarle da lontano dalla cartolina o dall’autostrada? «Viticoltura e vino sono il motore economico di questo territorio, però io dico sempre che questo è un po' un piccolo pezzettino del tutto. Questo territorio è un territorio meraviglioso che si può scoprire non soltanto con un turismo di giornata, ma anche prolungato, per più giorni. Abbiamo attività viticola, ma anche storia, tradizione, percorsi a piedi, in bicicletta. Il turista, ma anche il ristoratore straniero, il giornalista, vivono un’esperienza e un’emozione. Essendo un vino vulcanico, si può fare esperienza di questo degustando oppure si può fare esperienza ambientale salendo in vigna a osservare suoli e rocce. Per storia, intendo anche la storia di milioni di anni fa, quando qui c’era il mare. Questo terreno vulcanico imprime alla nostra denominazione caratteristiche uniche. Solo qui c’è questo connubio tipico e unico tra aspetto vulcanico, suolo, colline e questa varietà di uva davvero elastica». Prima qui c’era un mare tropicale e quindi un clima tropicale, poi il nostro clima è diventato mediterraneo-temperato, adesso si sta in parte tropicalizzando. Qualcuno dice che questo dipende dalla dalla presenza dell’essere umano e propone soluzioni che dovrebbero capovolgere la situazione, qualcun altro è assolutamente discorde con questa visione. A parte questo, quali sono le vostre strategie preventive per eventuali episodi di piogge estreme? «Veniamo da un 2022 in cui abbiamo sofferto siccità importante e forte. Nel 2023, invece, dopo un inverno abbastanza mite e una ripartenza del germogliamento un po' ritardata, la stagione poi si è assestata, a parte le piogge di maggio e luglio che qui non hanno portato particolari problemi. Gli eventi estremi che hanno interessato il comprensorio, vento e grandine che si sono registrati in alcune zone della provincia di Verona, fortunatamente hanno solo lambito la nostra denominazione. Siamo stati fortunati». Quali sono le strategie? «Non esiste un’unica strategia, non c’è gente con la bacchetta magica, esiste un approccio integrato. Il rischio non è azzerabile, ma possiamo ridurlo: le aziende sono stimolate a usare strumenti di gestione del rischio. A breve termine è importante la formazione dei viticoltori a una gestione agronomica di livello, qualificata, per gestire le sollecitazioni del tempo. E poi sperare che l’evento estremo non avvenga. Non dipende tutto da noi».