«Con “E la vita l’è bela” abbiamo inventato il primo videoclip d’Italia»

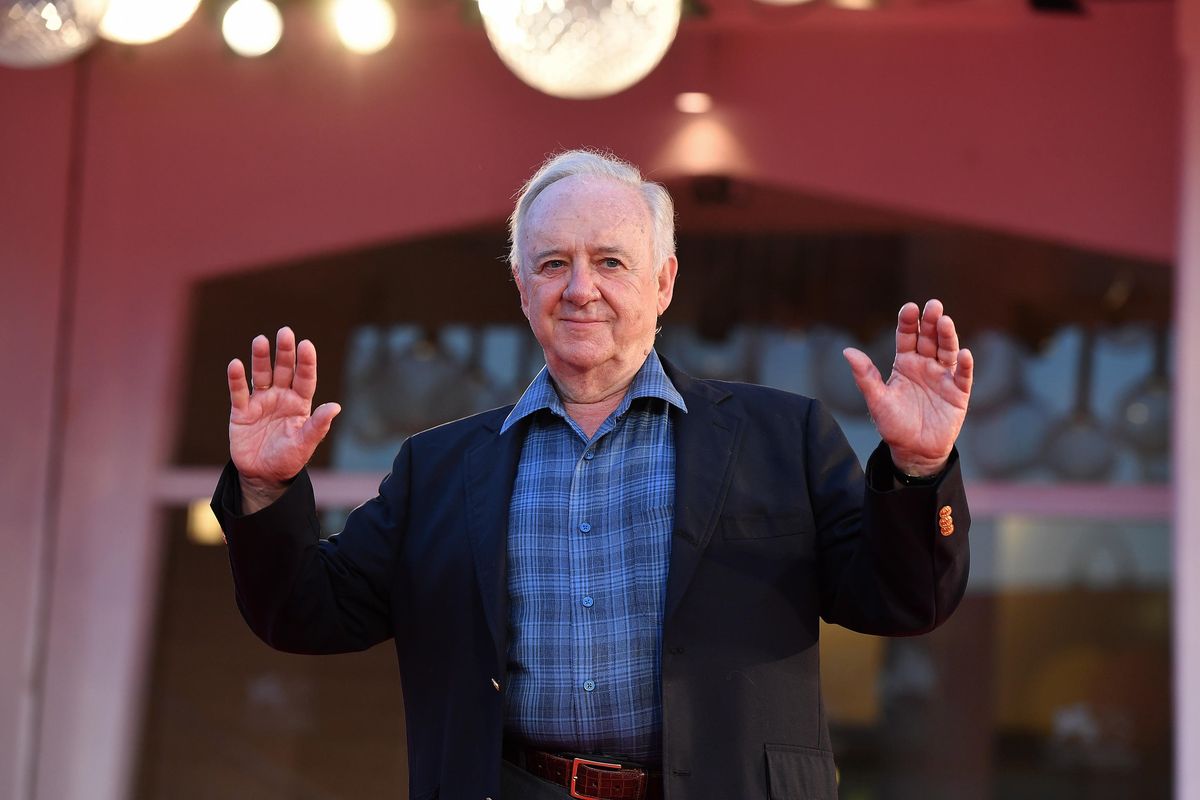

Quell’aplomb all’inglese, intrecciato con una milanesità paradossale, capace di sorvolare le classi sociali, creando nonsense e insorgenze istantanee di risate, possono forse sintetizzare la figura di Cochi Ponzoni. Impossibile non associarlo al suo amico e compagno d’arte di sempre, Renato Pozzetto, con cui, fino all’apoteosi a Canzonissima 1974, ha formato una coppia così celebre della Rai da cui anche i comici attuali non possono prescindere. Gianni Agnelli adorava Cochi e Renato. Tuttavia, com’è ovvio, Cochi non è riducibile a quel duo e la sua vita artistica svela la sua personalità, quella di un uomo e un attore costantemente a confronto con un’innata curiosità per le sorprendenti combinazioni che società, linguaggio e ironia possono generare.

In quale zona di Milano è nato, l’11 marzo 1941?

«Sono nato in via Vincenzo Foppa, a duecento metri dal carcere di San Vittore. La città finiva lì e confinava con i campi. Da bambini giocavamo in mezzo all’erba. Adesso è pieno centro, una zona elegante, di prestigio. La nostra casa era abbastanza moderna per l’epoca, confortevole e di pregio, fatta durante il fascismo».

Com’era suo padre?

«L’ho perso quando avevo 19 anni. Era un commerciante particolare, illuminato. Negli anni Venti scoprirono la penicillina e si mise a fare i medicinali. Quando gli antibiotici diventarono di uso comune si stufò ed essendo diventata di moda la radio, con un amico mise su una fabbrica di altoparlanti. Finito il fascino della radio aprì a Porta Romana un negozio di materassi Permaflex».

E sua madre?

«Era una signora milanese proprio doc, la sciura Cattaneo, parlava in dialetto milanese, una donna molto forte e in gamba. È morta a 101 anni e 4 mesi. È stata la colonna della mia vita».

Lei com’era da bambino?

«Ero molto curioso e irrequieto, interessato a tutto ciò che era diverso rispetto alla realtà che mi trovavo intorno, un po’ come mio padre. A 12 anni parlavo inglese, perché avevo la mania delle lingue. Compravo Topolino in italiano. Poi mio padre, la domenica, mi portava in piazza della Scala, dove vendevano il Topolino in lingua americana. Mi divertivo a confrontare il linguaggio colloquiale dei fumetti con la traduzione in italiano. Mi piaceva disegnare, leggere, scherzare, anche parecchio».

È vero che il suo soprannome, Cochi, glielo diede sua madre ispirata a un personaggio del Corriere dei piccoli?

«È proprio così. Quel personaggio, un neonato, si chiamava Chicco Cochi, era una specie di fantolino pazzo che combinava guai. Mia madre era convinta che mi assomigliasse e cominciò a chiamarmi così. Questo nomignolo mi ha sempre divertito e non ho mai cercato di cambiarlo».

Ricorda come conobbe Renato Pozzetto?

«Non me lo ricordo, perché quando ci siamo incontrati la prima volta ero in fasce. I nostri genitori erano amici e quindi, inevitabilmente, ci hanno presentato appena nati. Durante la nostra infanzia, a Gemonio, dove i nostri genitori ci avevano portati perché Milano era bombardata, siamo cresciuti insieme e poi abbiamo continuato a frequentarci a Milano. Renato non abitava vicino, ma a Porta Ticinese».

Stessa scuola superiore, il Cattaneo. Lei a ragioneria, Renato a geometri. Da studenti, che facevate?

«Di notte, frequentavamo le osterie di Milano, ad esempio L’oca d’oro, dove c’erano artisti, pittori come Lucio Fontana e Piero Manzoni, scrittori come Dino Buzzati, Luciano Bianciardi, Umberto Eco, poi Dario Fo. Io e Renato passavamo le serate strimpellando la chitarra e intrattenendo questo pubblico di intellettuali che ci amavano e ci hanno incoraggiati a fare il lavoro che abbiamo perseguito per tutta la nostra vita».

Come ebbe origine la vostra coppia?

«Era nata fin da piccoli. Poi io, nel periodo studentesco, facevo già spettacoli anche senza Renato nei teatri delle parrocchie, la domenica, dove cantavo canzoni popolari, canzoni inglesi e americane. Con Renato abbiamo iniziato a frequentare una galleria d’arte, la Muffola, di fianco all’osteria. Artisti come Giacomo Manzù e Lucio Fontana esponevano al pubblico le loro ceramiche. Venivano Gaber e Jannacci. Lì è nato il nostro cabaret che, con Tinin Mantegazza, Bruno Lauzi, Felice Andreasi e Lino Toffolo, divenne il Cab 64. Era il 1964».

Corrisponde a verità il fatto che Giorgio Gaber le abbia insegnato a suonare la chitarra?

«È vero. Io già la strimpellavo. Con noi, al Cab 64, c’era Ombretta Colli che cantava delle canzoni che lui scriveva per lei. Io la dovevo accompagnare alla chitarra e, in quell’occasione, Gaber mi ha insegnato un sacco di accordi e mi ha dato lezioni che mi sono rimaste per il resto della mia vita».

Quanto fu importante l’incontro con Enzo Jannacci, che collaborò ai testi di vostre canzoni?

«È stato determinante perché, con Enzo, che venne a vederci al Cab 64 quando eravamo agli inizi, ha intuito in noi delle capacità che gli interessavano. Era già diventato famoso, è stato un incontro magico, tant’è che si siamo trasferiti tutti con lui al Derby, nel 1965, passando lì dieci anni indimenticabili della nostra vita».

Esordiste in Rai nel 1968 a Quelli della domenica. Diventaste un fenomeno nazionale. Le masse capivano le vostre scenette e canzoni?

«Le capivano sicuramente, soprattutto quelli della nostra generazione. Eravamo un po’ i coccoli dell’intellighenzia di quegli anni. E di Gianni Agnelli. Una volta lo intervistarono su La Stampa, chiedendogli se guardava la televisione. Lui rispose che la domenica, alle 5 del pomeriggio, abbandonava la mazza dal golf per andare a vedere Cochi e Renato in tv. Lì è stato il nostro imprimatur finale».

Giochi linguistici e funambolismi surreali vi hanno contraddistinto.

«È un linguaggio che ci siamo inventati e faceva parte della nostra vita. Sfidammo un pubblico che, all’epoca, non aveva predisposizione a un linguaggio del genere, perché veniva da quello dell’avanspettacolo, dai monologhi di Walter Chiari, per cui abbiamo un po’ rotto la tradizione del teatro popolare».

Può essere definita satira, la vostra?

«È stata satira soprattutto per certi sketch, tipo quello definito “bravo, 7+”, dove Renato faceva il maestro povero e io l’alunno ricco. Era l’epoca in cui cominciavano ad affiorare le baronie universitarie. In questo sketch abbiamo preso in giro questo rapporto d’interesse tra il docente e l’alunno».

Censura?

«Sì, soprattutto quando abbiamo fatto per 14 settimane questo sketch di maestro e alunno. All’ultima puntata, Renato mi diceva: “Compito a casa. Prendete una banconota da 50.000 lire, fate una fotocopia e portate l’originale al vostro maestro”. Il ministero della Pubblica Istruzione ci mandò una lettera di diffida a continuare, ma ormai era troppo tardi perché, dopo 14 puntate, tutta Italia diceva: “Bravo 7+”».

E la vita l’e’ bela. A cosa si deve il successo di questa canzone scritta da Jannacci e Pozzetto?

«Era dovuto a un fatto abbastanza innovativo. Questa canzone era confortata da un video, dove l’emblema di ogni strofa aveva un significato visivo. Fu uno dei primi video-clip che, credo, siano stati fatti in televisione. Allo stesso tempo la musica di Jannacci era accattivante, le parole divertenti…».

Perché, nel 1975, la vostra coppia si sciolse?

«Erano venuti da Roma dei registi per chiederci di fare dei film in coppia e noi non volevano assolutamente farli. Non volevamo fare come Franco e Ciccio, insomma. A Renato offrirono un film, Per amare Ofelia. Venne col copione da me e Jannacci, chiedendoci cosa ne pensavamo. Gli dicemmo assolutamente di farlo. Quasi contemporaneamente mi telefonò Alberto Lattuada per chiedermi di fare un film tratto da un romanzo di Bulgakov, Cuore di cane. Ho fatto quel film, importante, perché Lattuada c’investì un sacco di soldi e io ero un grande ammiratore di Bulgakov. Avevo appena letto il romanzo e pensato a quanto mi sarebbe piaciuto fare quel personaggio, un cane che diventa uomo e poi torna di nuovo cane».

Quindi, da un punto di vista personale, nessuno screzio tra lei e Pozzetto?

«Nessun litigio, niente di tutto ciò. Infatti, poi, abbiamo fatto anche film insieme, come Sturmtruppen, con nostro gruppo di amici milanesi del Derby. Nella nostra vita, io e Renato non abbiamo mai litigato».

Insomma, siete ancora amici? Vi sentite?

«Naturalmente siamo rimasti grandi amici, anche se in questo periodo non ci vediamo molto perché sono in giro per promuovere il mio libro, La versione di Cochi, edito da Baldini & Castoldi, che racconta la mia vita e, inevitabilmente, anche quella di Renato».

Quali le differenze e quali le similitudini tra le vostre due personalità?

«Renato è molto più attento al mondo delle automobili, delle moto. Io sono più portato al lato letterario della vita, i viaggi, la ricerca di nuovi interessi. Pur essendo diversi, nell’insieme abbiamo creato una situazione che funzionava. Le nostre diversità erano compatibili, ecco».

Tornaste a esibirvi in coppia…

«Sì, poi, nel 2000, con Renato abbiamo fatto Nebbia in Val Padana. Dal 2000 al 2014 noi due, ogni anno, facevamo tre mesi di tournée, riproponendo le nostre vecchie cose e anche cose nuove».

Nebbia in Val Padana, una canzone dal ritmo allegro, ma con contenuti di critica sociale…

«C’era stata Mani Pulite».

Come la vede l’Italia di oggi?

«La vedo un po’ come una nazione che sta annaspando alla ricerca di qualcosa di solido, che non si riesce a trovare. È una situazione un po’ liquida, al momento, politicamente parlando, e di cambiamento anche epocale, perché con l’intelligenza artificiale ne vedremo delle belle, pericoloso ma anche interessante».

Dica cos’è la vita con una frase in milanese.

«L’è mei star chi de passag, che là fis, cioè “è meglio star qui di passaggio nella vita, piuttosto che là fissi”, nel cimitero».