Ci sono grandi narratori che non perdono il gusto del vero. Esistono poi scrittori felici, in grado di tradurre la purezza della filosofia in personaggi e momenti in cui il ritmo, il linguaggio e i personaggi danno forma nuova e più plastica comprensibilità alle idee. Alcuni giornalisti sono perfino capaci di avvertire i moti profondi sotto e dentro i dettagli deperibili della cronaca. L’intersezione delle tre eccezioni disegna un cerchio strettissimo, in cui nel Novecento - assieme a Vassilij Grossman - giganteggia in sparuta compagnia George Orwell.

Spesso sepolti da una superficiale gragnola di citazioni dal Grande Fratello in giù, il pensiero e le parole di Eric Arthur Blair, giornalista e scrittore, scomparso 71 anni fa quando ne aveva appena 46, sono al centro di una progressiva e costante riscoperta. Intellettuali tra i più lucidi e distanti tra loro, come Jean Claude Michéa e Michel Onfray, hanno negli ultimi decenni indicato gli scritti dell’autore di 1984 come gradini filosofici su cui issarsi non tanto per scorgere i contorni delle idee generali, ma per capire meglio la realtà: la politica, i media, l’arte, la società. Con l’eccezione del ponderoso Meridiano Mondadori edito nel 2000, e malgrado l’invasione un po’ caotica di titoli prodotti nell’anno in corso, i testi di Orwell non sono però, per il lettore italiano, di immediato accesso.

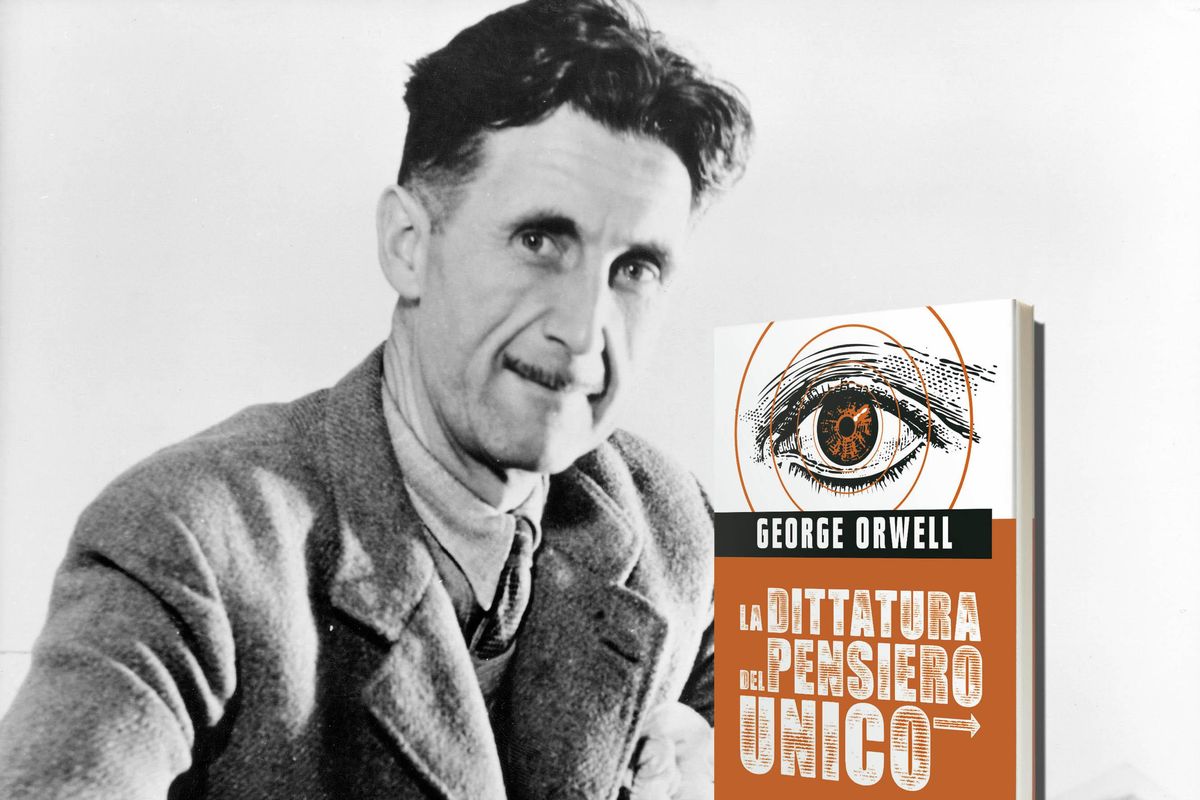

Il quarto volume della collana «Pensiero forte», offerto ai nostri lettori a partire da domani a 7,90 euro (vendita abbinata con La Verità o con Panorama), dà un contributo in questo senso. L’attualità di Orwell, dai pamphlet meno conosciuti ai capitoli dei due maggiori capolavori destinati ad attraversare il tempo, è se possibile acuita dall’anno abbondante trascorso sotto la cappa della pandemia e della sua gestione, involontaria epitome delle contraddizioni di un’epoca che si immaginava risolta, ma risolta non è.

Antisovietico monocorde nell’ottica del potere americano; critico occhiuto del capitalismo liberale per una sinistra strabica; addirittura feticcio antipopulista, nell’ultima imbarazzante vulgata che trova spazio in libreria: come accade ai grandi, Orwell viene stiracchiato da ogni parte. Leggerlo è il viatico migliore per non cadere ostaggi di letture interessate, di alterazioni strumentali del passato tese, come lui stesso aveva previsto, a puntellare un potere presente. Ecco, il potere. Grazie alla rinfrescante opera di traduzione di Monica Fava, la prosa di Orwell si concentra, nella selezione inevitabilmente omissiva che abbiamo fatto, proprio sui meccanismi del potere. Sulle sue scorciatoie, i suoi virtuosismi, le sue menzogne esibite a difesa della propria celebrazione.

Giustamente la biografia e l’opera di questo straordinario testimone attivo del «secolo delle idee assassine» vengono annoverate tra quelle degli spiriti antitotalitari. Ma cos’è il totalitarismo? Contro cosa ci metteva e ci mette in guardia un libro come La fattoria degli animali? I dieci brani che troverete nella Dittatura del pensiero unico sono l’abbozzo di una risposta che genera soprattutto curiosità, spirito critico, e non tiepidezze da incasellare nel già saputo. Orwell ha combattuto la Guerra di Spagna, ha usato come arma pacifica i suoi articoli, i suoi libri, il microfono della Bbc contro i nazisti e contro l’«alleato» sovietico (tale era per gli inglesi nel 1941-45 nel fronte anti Hitler e, per molti intellettuali, anche ben oltre). Aveva però capito che, crollato il mostro del Reich, la storia non sarebbe finita. Che il pericolo di una libertà compressa, di un potere pervasivo e sottratto alla contendibilità politica e al meccanismo della rappresentanza, non era concluso con Yalta. E non era appannaggio esclusivo di ciò che c’era al di là della Cortina di ferro.

I brani proposti, molti dei quali difficili da reperire per un pubblico generalista, mettono in mostra intuizioni formidabili soprattutto da questo punto di vista. Il «pensiero unico» - lui lo chiamava «ortodossia dominante» - non ha per forza bisogno dei soldi di Mosca, né della propaganda di uno Joseph Göbbels per imporsi. In forma ovviamente più morbida, ma per questo più penetrante, esercita il suo influsso qui e ora. L’illusione fragile che non fosse così è caduta con il Covid: è forse possibile un discorso laico, serio, maturo sulla pandemia, sulle strategie per combatterla, sull’uso del potere e sui confini della libertà?

Il quinto brano proposto nel volume è scritto nel 1945 ma parla di Massimo Galli e Walter Ricciardi: le schermaglie allucinate tra «Scienza» dogmatica (terribile ossimoro che oggi ha infinite incarnazioni) e ipotetiche frange di pazzi «no-qualcosa» sono il sogno del potere, perché ciò che ci passa in mezzo sembra moderato e non conosce freni: obblighi sanitari, controllo sociale, repressione delle libertà, lockdown, divieti demenziali e molto altro. La questione non cambia lasciando la pandemia e passando ai temi eticamente sensibili, alle questioni antropologiche, alle forme della società. La forza del potere non è decidere, ma stabilire i canoni del decidibile, dalla legge al linguaggio. In ciò, la critica di Orwell , socialista convinto, è profondamente anti progressista: demolisce ogni superiorità morale, ogni paternalismo che conculchi le libertà per il bene del sottoposto. L’attualità sconcertante di Orwell è nella denuncia di una «dittatura» che si insinua prima del pensabile, nel canone apparentemente neutro del pensabile, del dicibile, del pubblicabile. Parlare di «politicamente corretto» non rende il peso specifico della questione. Giustamente Michéa, in un libro purtroppo non tradotto in italiano, ha definito Orwell «educatore»: egli offre alla ragione un metodo e delle categorie da mettere alla prova nella lettura della realtà. Come fanno i veri maestri, che non sono preoccupati di inculcare agli altri le loro eventuali certezze. E non a caso lo stesso scrittore inglese si definiva con una battuta «conservatore anarchico», a riprova di un’impossibilità a essere incasellato che è l’opposto logico dell’incoerenza.

Ha scritto sempre Michéa: «In un mondo che si industria così abilmente per produrre la sua apparente inintelligibilità e la nostra reale impotenza, abbiamo un disperato bisogno di “conservatori anarchici” del calibro di George Orwell».