True

2021-03-14

Così l’Ue ha perso la guerra dei vaccini

Ursula von der Leyen (Ansa)

Abbiamo ricostruito la filiera dei vaccini con tanto di mappe per l'Europa, la Gran Bretagna e gli Usa. L'obiettivo è comprendere chi produce, chi assembla e chi tiene in mano le chiavi di ciascun vaccino e chi gestisce i singoli siti come fossero carri armati. Purtroppo, l'Europa dimostra di avere perso la guerra dei vaccini. Di non poter essere autonoma dalla A alla Z e di dipendere da altri. Soprattutto dagli Usa, ma anche dalla Gran Bretagna e persino indirettamente dall'India. È chiaro a chiunque che le nazioni in grado di vaccinare prima i propri cittadini vinceranno la battaglia contro il virus e arriveranno prime nella corsa alla ripresa economica. Tradotto: chi vince la guerra dei vaccini salirà sul podio delle potenze globali. Per arrivare a questo obiettivo, semplice da comprendere e difficile da realizzare, un governo deve aver chiaro il concetto di sicurezza nazionale. E perseguirlo in tutti i modi. Israele ha utilizzato le proprie strategie. Ha dirottato già ad aprile del 2020 i fondi della Difesa ed è andato sul mercato opzionando a suon di shekel le prime tranche delle produzioni future. Gli Stati Uniti hanno unito la forza della finanza alla gestione militare per lavorare a stretto contatto con i colossi produttori. Il programma Warp Speed è stato voluto già lo scorso maggio da Donald Trump ed è stato rilanciato a gennaio da Joe Biden. Risultato? Gli Usa adesso sono completamente autonomi e sul proprio territorio nazionale gestiscono l'intera filiera che va dalla produzione di lipidi, dei vettori virali, dei principi attivi fino all'infialamento. Gli Usa sono autonomi anche dal punto di vista dell'mRna e del relativo inserimento nelle nanoparticelle.

Grazie all'aiuto di un esperto La Verità ha tracciato la filiera americana su ricerche Oitaf. Nella tabella a fianco è possibile vedere che Pfizer, Moderna, Novavax e Johnson & Johnson hanno siti produttivi, di gestione dei bulk delle materie prime e siti di infialamento sparsi dal New Hampshire all'Alabama. Lo stabilimento di Kalamazoo in Tennesse è uno dei principali poli mondiali di assemblaggio, secondo solo agli stabilimenti indiani di Serum. Negli ultimi mesi Pfizer ha messo in attività due siti (McPherson in Kansas e Groton nel Connecticut) che hanno consentito quasi il raddoppio della produzione settimanale. Moderna a sua volta non scherza con il sito di Bloomington nell'Indiana, così scendendo fino a Rochester nel Michigan. Ma gli Stati Uniti sono anche stati in grado di utilizzare la celebre Fujifilm con il suo ramo biotecnologico per convertirsi alla produzione di un vaccino di cui ancora non si sa nulla. Il progetto è secretato.

Washington ha anche avviato la produzione di un vaccino straniero. Si tratta dell'anglosvedese Astrazeneca. Il motivo è molto semplice. Gli Usa non solo hanno raggiunto l'obiettivo sovrano, ma lavorano pure alla scalabilità della produzione per realizzare milioni di fiale.

In poche parole se Joe Biden manterrà la promessa di vaccinare tutti entro il 4 luglio, dal giorno successivo i colossi a stelle strisce saranno in grado di inondare il mondo esportando di nuovo la democrazia Usa come si faceva ai vecchi tempi con i «tank», la Nato o i dollari. Userà la leva di forza in Europa, ma anche in altre parti del mondo. Questo anche perché Bruxelles non ha giocato di anticipo e non ha saputo applicare il concetto di sicurezza nazionale a una pandemia. Non l'ha fatto perché l'Ue non è una nazione e perché non ha afferrato un concetto: se ci si avvia a una guerra, bisogna avere le armi per vincerla. Come si può vedere dalla mappa della filiera vaccinale che La Verità ha potuto ricostruire, si vede chiaramente come la gran parte dei Paesi ha stabilimenti in grado di assemblare e infialare dosi le cui materie prima provengono al momento dagli Usa o dalla Germania. Berlino è l'area che, grazie a Biontech, ha più siti produttivi. Ma per arrivare prima ha dovuto allearsi con Pfizer, il colosso che in quanto americano risponde a Biden. Al di fuori però della joint venture con Biontech, sia Pfizer che Curevac devono rispettare una clausola contenuta negli accordi chiamata «breach of contract» - se non la rispetti , decade il contratto - che di fatto impedisce loro di «deviare» negli Stati Uniti l'eventuale parte in eccesso di vaccini prodotti nell'Unione. Se lo fanno, devono restituire il 50% dell'importo come risarcimento. Bruxelles potrebbe anche decidere di bloccare il sito in Portogallo dove si lavora per l'americana Novavax o lo stabilimento di Saint Amand in Francia dove si assembla Moderna, ma sarebbe come fare il solletico a chi sta Oltreoceano.

Per capire ancor meglio quanto l'Ue cammini sul filo di lana bisogna analizzare il rapporto con la Gran Bretagna, fresca di Brexit.

Astrazenaca è la pietra dello scandalo. Il produttore anglosvedese ci ha messo del suo infilando una serie di errori, ma la prima a bloccare l'export è stata proprio l'Ue, adottando a fine gennaio il meccanismo che ha permesso nei giorni scorsi all'Italia di stoppare le 250.000 dosi di vaccino verso l'Australia.

Così Astrazeneca, mentre fa i conti con il caso dei lotti finiti sotto inchiesta, venerdì sera ha annunciato nuovi tagli alle forniture. In sostanza, il gruppo ha ridotto le previsioni di fornitura all'Ue nel primo trimestre a circa 30 milioni di dosi. Si tratta dell'ennesimo rallentamento dopo quello annunciato il 24 febbraio. In quell'occasione veniva inoltre precisato che «il contratto con la Commissione europea è stato siglato in agosto del 2020 e in quel momento non era possibile fare una stima precisa delle dosi. A questa complessità si è aggiunta una produttività inferiore alle previsioni nello stabilimento destinato alla produzione Ue, e per questo non siamo ancora in grado di fornire previsioni dettagliate per il secondo trimestre». Per restare in linea con quanto indicato nel contratto, Astrazeneca aveva sottolineato come «circa la metà delle dosi previste provenga dalla catena di approvvigionamento europea nella quale stiamo continuando a lavorare per aumentarne la produttività. Il resto proverrà dalla nostra rete internazionale». Per raggiungere la consegna di 180 milioni di dosi all'Europa nel secondo trimestre sarebbe stata dunque sfruttata la capacità globale. Perché allora la produzione è tornata in affanno?

Dopo i problemi di esportazioni con gli Usa, dalla scorsa domenica anche l'India - che con il colosso Serum produce centinaia di milioni di dosi Astrazeneca - ha deciso di porre un freno alle esportazioni privilegiando la sua popolazione. L'effetto ricade così non solo su Londra ma anche su tutto il Vecchio continente. Ma c'è di più. Il Financial Times svela che le difficoltà di Astrazeneca sono in parte legate all'impianto olandese gestito da Halix che non ha ancora ricevuto il via libera dell'Ue, chiesto lo scorso agosto. «Significherebbe che tre dei quattro impianti elencati nel contratto originale dell'Ue non forniscono dosi all'Ue», scrive l'Ft. La supply chain di Astrazeneca dedicata all'Europa continentale oggi si compone, escludendo i fornitori secondari (tipo la Catalent di Anagni), dell'olandese Halix e di uno stabilimento a Seneffe in Belgio che si occupa di produrre e fornire il vettore virale. Questo impianto, che oggi regge la maggior parte della produzione di adenovirus, era di proprietà di Novasep, ma a metà gennaio è stato rilevato dall'americana Thermo Fisher. E proprio a Seneffe si sono verificati alcuni problemi alla fase di filtraggio che hanno provocato la riduzione della produzione già nei mesi scorsi. Intanto ci sono dosi stoccate nello stabilimento olandese che attendono l'ok di Ema e di Bruxelles per essere rilasciate. La cosa strana è che l'agenzia del farmaco olandese (corrispondente alla nostra Aifa) ha già dato a dicembre il suo ok alla prima linea produttiva. Quindi, da una parte l'Ue continua a minacciare misure contro Astrazeneca perché «non sta facendo di tutto per onorare i suoi impegni», come ha tuonato venerdì il commissario all'industria, Thierry Breton, chiamando in causa addirittura il cda dell'azienda. Ma dall'altra non concede il via libera alla distribuzione, o almeno così sembra. È chiaro però che una guerra così organizzata fa solo che male ai Paesi membri.

Un altro esempio per essere più chiari. Uno dei brevetti vaccinali su cui Bruxelles vuole puntare è in mano alla francese Valneva. L'azienda in patria ha solo sede e attività amministrative. I siti di produzione e assemblaggio sono divisi tra Vienna, Solna in Svezia e Livingstone in Scozia. Inutile dire che quest'ultimo è il principale. Se l'ostruzionismo (giustificato che sia) contro Astrazeneca e Boris Johnson andrà avanti, a Londra basterà mettere il divieto di export dalla Scozia per troncare sul nascere le aspettative di un nuovo vaccino made in Ue. Il medesimo discorso vale anche per altre filiere di produttori tedeschi come Curevac o Corden.

Non è un caso che dietro la strategia Ue ci siano il pensiero tedesco e il braccio politico del Ppe. Il primo a sparare contro Boris Johnson è stato, in effetti, Charles Michel, con l'intento di alzare la palla al presidente del gruppo Max Weber. Il quale ha twittato: «La smettano di darci delle lezioni e ci mostrino i dati dell'esportazione dei vaccini in Europa o altrove. Negli ultimi mesi sono stati inviati 8 milioni di vaccini Biontech/Pfizer dall'Europa al Regno Unito, quanti vaccini avete inviato in Europa?», ha scritto Weber. Dichiarazioni utili per la campagna elettorale tedesca, entrata già nel vivo, ma alla fine dannose per la campagna vaccinale europea. Perché come adesso appare evidente, il Vecchio continente non è autosufficiente sul fronte delle dosi.

Speriamo che l'Italia non resti schiacciata tra i problemi tedeschi e le fregole anti Brexit. E che, mentre mette in piedi un polo produttivo per il 2022, trovi una terza via.

Farmaco tricolore. Gli indizi uniscono Patheon a Reithera

«Abbiamo già ricevuto 7,9 milioni di dosi, ma contiamo su una forte accelerazione nelle prossime settimane, anche a seguito della recente approvazione del vaccino Johnson & Johnson. Inoltre, di oggi è la conclusione del primo contratto tra un'azienda italiana e un'azienda titolare di un brevetto». Questo è solo un passaggio del lungo discorso che Mario Draghi ha tenuto venerdì scorso durante l'inaugurazione del centro vaccinale anti Covid dell'aeroporto di Fiumicino. Ma vi si nasconde una notizia estremamente importante per la futura produzione dei vaccini nel nostro Paese, su cui il ministero dello Sviluppo economico, guidato da Giancarlo Giorgetti, ha aperto un tavolo con i rappresentanti delle case farmaceutiche. Il presidente del Consiglio non ha fatto nomi, ha solo parlato di un contratto firmato tra un'azienda italiana e un'altra - senza specificarne la nazionalità - titolare del brevetto del vaccino. Di chi si tratta?

Nella tarda serata di venerdì, fonti di Palazzo Chigi hanno riferito alle agenzie di stampa che la Patheon Thermo Fisher ha firmato una lettera di intenti per la produzione di massa di un vaccino in Italia e che, a questo stadio, «l'azienda non intende fornire ulteriori dettagli». Che tipo di azienda è la Patheon? Farmaceutica canadese oggi controllata dalla multinazionale americana Thermo Fisher, quotata a Wall Street, che l'ha rilevata nel 2017 per 7,2 miliardi, è specializzata nello sviluppo di prodotti sterili iniettabili e liofilizzati, è dotata di bioreattori e ha due stabilimenti in Italia: uno di oltre 14.000 metri quadri a Ferentino (Lazio) e uno a Monza, specializzato nella produzione di farmaci iniettabili sterili per conto terzi, con oltre 1.000 dipendenti. Sempre a Monza è operativo un centro all'avanguardia che rifornisce oltre 20 Paesi, inclusi Stati Uniti, Europa e Asia Pacifico. Nell'aprile 2020, inoltre, la Regione Lazio ha annunciato lo stanziamento di 3,9 milioni di euro come contributo all'investimento da parte del colosso farmaceutico di circa 130 milioni per potenziare il sito industriale ciociaro di Patheon. Il nuovo centro però non sarà operativo prima del 2022.

Quindi il primo nome è saltato fuori. Ma la Patheon, come abbiamo visto, sviluppa e produce farmaci conto terzi. Chi è quindi il partner titolare di brevetto? Insomma, quale sarà il vaccino che verrà prodotto? E qui non abbiamo comunicazioni ufficiali quindi possiamo solo azzardare delle ipotesi. La Thermo Fisher a metà gennaio ha comprato da Novasep lo stabilimento a Seneffe in Belgio che si occupa di produrre e fornire il vettore virale di Astrazeneca. Il gruppo anglosvedese, però, non ha problemi di infialamento, ma fa i conti con colli di bottiglia nella produzione che non possono aspettare i tempi necessari per trasferire la tecnologia e avviare la collaborazione con Patheon sui cosiddetti bulk (il principio attivo dei vaccini). Thermo Fisher collabora negli Stati Uniti anche con Pfizer, ma solo per quanto riguarda le forniture dei frigoriferi necessari a conservare i vaccini a bassissime temperature. Pfizer, almeno per il momento, non ha inoltre necessità di produrre in Italia, così come resta da capire quale tipo di lavorazione potrebbe dirottare su Patheon. Thermo ha concluso un accordo per produrre il vaccino Covid-19 di Inovio, che però è ancora molto indietro con le autorizzazioni. Pare si possano escludere anche Novavax (non ha ancora ricevuto le autorizzazioni finali e comunque può contare già su una forte supply chain in Europa) e Moderna, che è in grado di fare le cose con la sua catena attuale, mentre la francese Sanofi ha solo da poco avviato lo studio della fase 2 del proprio vaccino.

Che si tratti di Johnson & Johnson? Inizialmente il gigante Usa aveva detto che avrebbe fatto una parte del cosiddetto fill & finish negli Stati Uniti, ma poi ha siglato un contratto con la Catalent di Anagni, che si occuperà dell'infialamento anche per i vaccini Janssen. Potrebbe aver bisogno di un altro partner per mettere il turbo alla produzione, chissà. Un altro possibile indiziato potrebbe essere l'italiana Reithera, su cui il governo Conte ha investito 80 milioni. Negli ospedali di Latina, lo scorso 9 marzo, è partita la sperimentazione della fase 2 e 3 del vaccino atteso per l'autunno e si sta cominciando a reclutare volontari, che dovranno avere circa 50 anni e non avere gravi patologie. Reithera potrebbe avere presto bisogno di un partner produttivo che si occupi anche di filling e che abbia le spalle larghe anche per aiutarlo nella fase 3 dello sviluppo (se si muove Thermo Fisher anche i grandi fondi internazionali possono infatti essere interessati a investire)? Vedremo.

Il problema - a prescindere da chi sarà il partner di Patheon - restano i tempi. Parliamo, infatti, di almeno otto-nove mesi. E lo stesso vale anche per altre aziende che compaiono nell'elenco sul tavolo aperto dal ministero dello Sviluppo economico, alcune delle quali sono state contattate anche dai russi che vorrebbero produrre in Italia il vaccino Sputnik. Di certo, bisognerà investire sulla produzione tricolore per il mantenimento e per allenare la nostra industria locale (nonché gli stabilimenti di proprietà straniera siti sul territorio nazionale) a produrre vaccini quando il coronavirus sarà diventato endemico. Si tratterà di farsi trovare pronti, anche con la ricerca, per la seconda generazione di vaccini più avanzati, capaci di proteggere da nuove varianti, e più facili da gestire dal punto di vista logistico e della somministrazione. Le alleanze saranno fondamentali.

Continua a leggereRiduci

Grazie al suo sovranismo, Washington si è resa del tutto autonoma nella produzione. Si è inoltre accaparrata enormi quantità di Astrazeneca: dal 5 luglio inonderà il mondo. L'Unione invece non ha applicato il concetto di sicurezza nazionale e dipende dall'estero per molte fasi. Anche Londra è in grado di farci male. Farmaco italiano: Chigi annuncia un'intesa con l'azienda nordamericana Patheon, che però lavora per conto terzi. Ipotesi di un tandem con la ditta laziale Reithera. Lo speciale contiene due articoli. !function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async"); Abbiamo ricostruito la filiera dei vaccini con tanto di mappe per l'Europa, la Gran Bretagna e gli Usa. L'obiettivo è comprendere chi produce, chi assembla e chi tiene in mano le chiavi di ciascun vaccino e chi gestisce i singoli siti come fossero carri armati. Purtroppo, l'Europa dimostra di avere perso la guerra dei vaccini. Di non poter essere autonoma dalla A alla Z e di dipendere da altri. Soprattutto dagli Usa, ma anche dalla Gran Bretagna e persino indirettamente dall'India. È chiaro a chiunque che le nazioni in grado di vaccinare prima i propri cittadini vinceranno la battaglia contro il virus e arriveranno prime nella corsa alla ripresa economica. Tradotto: chi vince la guerra dei vaccini salirà sul podio delle potenze globali. Per arrivare a questo obiettivo, semplice da comprendere e difficile da realizzare, un governo deve aver chiaro il concetto di sicurezza nazionale. E perseguirlo in tutti i modi. Israele ha utilizzato le proprie strategie. Ha dirottato già ad aprile del 2020 i fondi della Difesa ed è andato sul mercato opzionando a suon di shekel le prime tranche delle produzioni future. Gli Stati Uniti hanno unito la forza della finanza alla gestione militare per lavorare a stretto contatto con i colossi produttori. Il programma Warp Speed è stato voluto già lo scorso maggio da Donald Trump ed è stato rilanciato a gennaio da Joe Biden. Risultato? Gli Usa adesso sono completamente autonomi e sul proprio territorio nazionale gestiscono l'intera filiera che va dalla produzione di lipidi, dei vettori virali, dei principi attivi fino all'infialamento. Gli Usa sono autonomi anche dal punto di vista dell'mRna e del relativo inserimento nelle nanoparticelle. Grazie all'aiuto di un esperto La Verità ha tracciato la filiera americana su ricerche Oitaf. Nella tabella a fianco è possibile vedere che Pfizer, Moderna, Novavax e Johnson & Johnson hanno siti produttivi, di gestione dei bulk delle materie prime e siti di infialamento sparsi dal New Hampshire all'Alabama. Lo stabilimento di Kalamazoo in Tennesse è uno dei principali poli mondiali di assemblaggio, secondo solo agli stabilimenti indiani di Serum. Negli ultimi mesi Pfizer ha messo in attività due siti (McPherson in Kansas e Groton nel Connecticut) che hanno consentito quasi il raddoppio della produzione settimanale. Moderna a sua volta non scherza con il sito di Bloomington nell'Indiana, così scendendo fino a Rochester nel Michigan. Ma gli Stati Uniti sono anche stati in grado di utilizzare la celebre Fujifilm con il suo ramo biotecnologico per convertirsi alla produzione di un vaccino di cui ancora non si sa nulla. Il progetto è secretato. Washington ha anche avviato la produzione di un vaccino straniero. Si tratta dell'anglosvedese Astrazeneca. Il motivo è molto semplice. Gli Usa non solo hanno raggiunto l'obiettivo sovrano, ma lavorano pure alla scalabilità della produzione per realizzare milioni di fiale. In poche parole se Joe Biden manterrà la promessa di vaccinare tutti entro il 4 luglio, dal giorno successivo i colossi a stelle strisce saranno in grado di inondare il mondo esportando di nuovo la democrazia Usa come si faceva ai vecchi tempi con i «tank», la Nato o i dollari. Userà la leva di forza in Europa, ma anche in altre parti del mondo. Questo anche perché Bruxelles non ha giocato di anticipo e non ha saputo applicare il concetto di sicurezza nazionale a una pandemia. Non l'ha fatto perché l'Ue non è una nazione e perché non ha afferrato un concetto: se ci si avvia a una guerra, bisogna avere le armi per vincerla. Come si può vedere dalla mappa della filiera vaccinale che La Verità ha potuto ricostruire, si vede chiaramente come la gran parte dei Paesi ha stabilimenti in grado di assemblare e infialare dosi le cui materie prima provengono al momento dagli Usa o dalla Germania. Berlino è l'area che, grazie a Biontech, ha più siti produttivi. Ma per arrivare prima ha dovuto allearsi con Pfizer, il colosso che in quanto americano risponde a Biden. Al di fuori però della joint venture con Biontech, sia Pfizer che Curevac devono rispettare una clausola contenuta negli accordi chiamata «breach of contract» - se non la rispetti , decade il contratto - che di fatto impedisce loro di «deviare» negli Stati Uniti l'eventuale parte in eccesso di vaccini prodotti nell'Unione. Se lo fanno, devono restituire il 50% dell'importo come risarcimento. Bruxelles potrebbe anche decidere di bloccare il sito in Portogallo dove si lavora per l'americana Novavax o lo stabilimento di Saint Amand in Francia dove si assembla Moderna, ma sarebbe come fare il solletico a chi sta Oltreoceano. Per capire ancor meglio quanto l'Ue cammini sul filo di lana bisogna analizzare il rapporto con la Gran Bretagna, fresca di Brexit. Astrazenaca è la pietra dello scandalo. Il produttore anglosvedese ci ha messo del suo infilando una serie di errori, ma la prima a bloccare l'export è stata proprio l'Ue, adottando a fine gennaio il meccanismo che ha permesso nei giorni scorsi all'Italia di stoppare le 250.000 dosi di vaccino verso l'Australia. Così Astrazeneca, mentre fa i conti con il caso dei lotti finiti sotto inchiesta, venerdì sera ha annunciato nuovi tagli alle forniture. In sostanza, il gruppo ha ridotto le previsioni di fornitura all'Ue nel primo trimestre a circa 30 milioni di dosi. Si tratta dell'ennesimo rallentamento dopo quello annunciato il 24 febbraio. In quell'occasione veniva inoltre precisato che «il contratto con la Commissione europea è stato siglato in agosto del 2020 e in quel momento non era possibile fare una stima precisa delle dosi. A questa complessità si è aggiunta una produttività inferiore alle previsioni nello stabilimento destinato alla produzione Ue, e per questo non siamo ancora in grado di fornire previsioni dettagliate per il secondo trimestre». Per restare in linea con quanto indicato nel contratto, Astrazeneca aveva sottolineato come «circa la metà delle dosi previste provenga dalla catena di approvvigionamento europea nella quale stiamo continuando a lavorare per aumentarne la produttività. Il resto proverrà dalla nostra rete internazionale». Per raggiungere la consegna di 180 milioni di dosi all'Europa nel secondo trimestre sarebbe stata dunque sfruttata la capacità globale. Perché allora la produzione è tornata in affanno? Dopo i problemi di esportazioni con gli Usa, dalla scorsa domenica anche l'India - che con il colosso Serum produce centinaia di milioni di dosi Astrazeneca - ha deciso di porre un freno alle esportazioni privilegiando la sua popolazione. L'effetto ricade così non solo su Londra ma anche su tutto il Vecchio continente. Ma c'è di più. Il Financial Times svela che le difficoltà di Astrazeneca sono in parte legate all'impianto olandese gestito da Halix che non ha ancora ricevuto il via libera dell'Ue, chiesto lo scorso agosto. «Significherebbe che tre dei quattro impianti elencati nel contratto originale dell'Ue non forniscono dosi all'Ue», scrive l'Ft. La supply chain di Astrazeneca dedicata all'Europa continentale oggi si compone, escludendo i fornitori secondari (tipo la Catalent di Anagni), dell'olandese Halix e di uno stabilimento a Seneffe in Belgio che si occupa di produrre e fornire il vettore virale. Questo impianto, che oggi regge la maggior parte della produzione di adenovirus, era di proprietà di Novasep, ma a metà gennaio è stato rilevato dall'americana Thermo Fisher. E proprio a Seneffe si sono verificati alcuni problemi alla fase di filtraggio che hanno provocato la riduzione della produzione già nei mesi scorsi. Intanto ci sono dosi stoccate nello stabilimento olandese che attendono l'ok di Ema e di Bruxelles per essere rilasciate. La cosa strana è che l'agenzia del farmaco olandese (corrispondente alla nostra Aifa) ha già dato a dicembre il suo ok alla prima linea produttiva. Quindi, da una parte l'Ue continua a minacciare misure contro Astrazeneca perché «non sta facendo di tutto per onorare i suoi impegni», come ha tuonato venerdì il commissario all'industria, Thierry Breton, chiamando in causa addirittura il cda dell'azienda. Ma dall'altra non concede il via libera alla distribuzione, o almeno così sembra. È chiaro però che una guerra così organizzata fa solo che male ai Paesi membri. Un altro esempio per essere più chiari. Uno dei brevetti vaccinali su cui Bruxelles vuole puntare è in mano alla francese Valneva. L'azienda in patria ha solo sede e attività amministrative. I siti di produzione e assemblaggio sono divisi tra Vienna, Solna in Svezia e Livingstone in Scozia. Inutile dire che quest'ultimo è il principale. Se l'ostruzionismo (giustificato che sia) contro Astrazeneca e Boris Johnson andrà avanti, a Londra basterà mettere il divieto di export dalla Scozia per troncare sul nascere le aspettative di un nuovo vaccino made in Ue. Il medesimo discorso vale anche per altre filiere di produttori tedeschi come Curevac o Corden. Non è un caso che dietro la strategia Ue ci siano il pensiero tedesco e il braccio politico del Ppe. Il primo a sparare contro Boris Johnson è stato, in effetti, Charles Michel, con l'intento di alzare la palla al presidente del gruppo Max Weber. Il quale ha twittato: «La smettano di darci delle lezioni e ci mostrino i dati dell'esportazione dei vaccini in Europa o altrove. Negli ultimi mesi sono stati inviati 8 milioni di vaccini Biontech/Pfizer dall'Europa al Regno Unito, quanti vaccini avete inviato in Europa?», ha scritto Weber. Dichiarazioni utili per la campagna elettorale tedesca, entrata già nel vivo, ma alla fine dannose per la campagna vaccinale europea. Perché come adesso appare evidente, il Vecchio continente non è autosufficiente sul fronte delle dosi. Speriamo che l'Italia non resti schiacciata tra i problemi tedeschi e le fregole anti Brexit. E che, mentre mette in piedi un polo produttivo per il 2022, trovi una terza via. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/ue-ha-perso-guerra-vaccini-2651056415.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="farmaco-tricolore-gli-indizi-uniscono-patheon-a-reithera" data-post-id="2651056415" data-published-at="1615697118" data-use-pagination="False"> Farmaco tricolore. Gli indizi uniscono Patheon a Reithera «Abbiamo già ricevuto 7,9 milioni di dosi, ma contiamo su una forte accelerazione nelle prossime settimane, anche a seguito della recente approvazione del vaccino Johnson & Johnson. Inoltre, di oggi è la conclusione del primo contratto tra un'azienda italiana e un'azienda titolare di un brevetto». Questo è solo un passaggio del lungo discorso che Mario Draghi ha tenuto venerdì scorso durante l'inaugurazione del centro vaccinale anti Covid dell'aeroporto di Fiumicino. Ma vi si nasconde una notizia estremamente importante per la futura produzione dei vaccini nel nostro Paese, su cui il ministero dello Sviluppo economico, guidato da Giancarlo Giorgetti, ha aperto un tavolo con i rappresentanti delle case farmaceutiche. Il presidente del Consiglio non ha fatto nomi, ha solo parlato di un contratto firmato tra un'azienda italiana e un'altra - senza specificarne la nazionalità - titolare del brevetto del vaccino. Di chi si tratta? Nella tarda serata di venerdì, fonti di Palazzo Chigi hanno riferito alle agenzie di stampa che la Patheon Thermo Fisher ha firmato una lettera di intenti per la produzione di massa di un vaccino in Italia e che, a questo stadio, «l'azienda non intende fornire ulteriori dettagli». Che tipo di azienda è la Patheon? Farmaceutica canadese oggi controllata dalla multinazionale americana Thermo Fisher, quotata a Wall Street, che l'ha rilevata nel 2017 per 7,2 miliardi, è specializzata nello sviluppo di prodotti sterili iniettabili e liofilizzati, è dotata di bioreattori e ha due stabilimenti in Italia: uno di oltre 14.000 metri quadri a Ferentino (Lazio) e uno a Monza, specializzato nella produzione di farmaci iniettabili sterili per conto terzi, con oltre 1.000 dipendenti. Sempre a Monza è operativo un centro all'avanguardia che rifornisce oltre 20 Paesi, inclusi Stati Uniti, Europa e Asia Pacifico. Nell'aprile 2020, inoltre, la Regione Lazio ha annunciato lo stanziamento di 3,9 milioni di euro come contributo all'investimento da parte del colosso farmaceutico di circa 130 milioni per potenziare il sito industriale ciociaro di Patheon. Il nuovo centro però non sarà operativo prima del 2022. Quindi il primo nome è saltato fuori. Ma la Patheon, come abbiamo visto, sviluppa e produce farmaci conto terzi. Chi è quindi il partner titolare di brevetto? Insomma, quale sarà il vaccino che verrà prodotto? E qui non abbiamo comunicazioni ufficiali quindi possiamo solo azzardare delle ipotesi. La Thermo Fisher a metà gennaio ha comprato da Novasep lo stabilimento a Seneffe in Belgio che si occupa di produrre e fornire il vettore virale di Astrazeneca. Il gruppo anglosvedese, però, non ha problemi di infialamento, ma fa i conti con colli di bottiglia nella produzione che non possono aspettare i tempi necessari per trasferire la tecnologia e avviare la collaborazione con Patheon sui cosiddetti bulk (il principio attivo dei vaccini). Thermo Fisher collabora negli Stati Uniti anche con Pfizer, ma solo per quanto riguarda le forniture dei frigoriferi necessari a conservare i vaccini a bassissime temperature. Pfizer, almeno per il momento, non ha inoltre necessità di produrre in Italia, così come resta da capire quale tipo di lavorazione potrebbe dirottare su Patheon. Thermo ha concluso un accordo per produrre il vaccino Covid-19 di Inovio, che però è ancora molto indietro con le autorizzazioni. Pare si possano escludere anche Novavax (non ha ancora ricevuto le autorizzazioni finali e comunque può contare già su una forte supply chain in Europa) e Moderna, che è in grado di fare le cose con la sua catena attuale, mentre la francese Sanofi ha solo da poco avviato lo studio della fase 2 del proprio vaccino. Che si tratti di Johnson & Johnson? Inizialmente il gigante Usa aveva detto che avrebbe fatto una parte del cosiddetto fill & finish negli Stati Uniti, ma poi ha siglato un contratto con la Catalent di Anagni, che si occuperà dell'infialamento anche per i vaccini Janssen. Potrebbe aver bisogno di un altro partner per mettere il turbo alla produzione, chissà. Un altro possibile indiziato potrebbe essere l'italiana Reithera, su cui il governo Conte ha investito 80 milioni. Negli ospedali di Latina, lo scorso 9 marzo, è partita la sperimentazione della fase 2 e 3 del vaccino atteso per l'autunno e si sta cominciando a reclutare volontari, che dovranno avere circa 50 anni e non avere gravi patologie. Reithera potrebbe avere presto bisogno di un partner produttivo che si occupi anche di filling e che abbia le spalle larghe anche per aiutarlo nella fase 3 dello sviluppo (se si muove Thermo Fisher anche i grandi fondi internazionali possono infatti essere interessati a investire)? Vedremo. Il problema - a prescindere da chi sarà il partner di Patheon - restano i tempi. Parliamo, infatti, di almeno otto-nove mesi. E lo stesso vale anche per altre aziende che compaiono nell'elenco sul tavolo aperto dal ministero dello Sviluppo economico, alcune delle quali sono state contattate anche dai russi che vorrebbero produrre in Italia il vaccino Sputnik. Di certo, bisognerà investire sulla produzione tricolore per il mantenimento e per allenare la nostra industria locale (nonché gli stabilimenti di proprietà straniera siti sul territorio nazionale) a produrre vaccini quando il coronavirus sarà diventato endemico. Si tratterà di farsi trovare pronti, anche con la ricerca, per la seconda generazione di vaccini più avanzati, capaci di proteggere da nuove varianti, e più facili da gestire dal punto di vista logistico e della somministrazione. Le alleanze saranno fondamentali.

Ilaria Salis (al centro) con il gruppo The Left all'Europarlamento

Uno in particolare sottolineava «la necessità di contrastare la criminalizzazione dell’occupazione di alloggi vacanti, in particolare di proprietà pubbliche e di proprietari con molteplici patrimoni residenziali, laddove tale occupazione sia effettuata da individui che non possono permettersi un alloggio ai prezzi di mercato prevalenti». Una proposta che chiedeva sostanzialmente la legalizzazione delle occupazioni abusive in determinati casi, tra l’altro non distinguendo chi possiede immensi patrimoni immobiliari da chi può contare su due o tre abitazioni di famiglia.

«Gli emendamenti di Ilaria Salis e dei suoi colleghi», commenta con La Verità il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, «chiedevano in sostanza di sopprimere il diritto di proprietà attraverso la legittimazione di un reato, il furto di case, e della violazione dei contratti, col divieto di sfratto per morosità in alcuni casi. Respingerli era il minimo che si potesse fare, trattandosi di misure che non fatico a definire eversive. Il problema è che a risultati simili a quelli indicati negli emendamenti si giunge quotidianamente, almeno in Italia, attraverso comportamenti di fatto che sono frutto di mentalità diffuse e dure a morire». Soddisfatta la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata di Fratelli d’Italia Antonella Sberna: «Con il voto sulla relazione del Parlamento europeo sulla crisi abitativa», sottolinea la Sberna, «abbiamo portato la casa in una nuova prospettiva e messo fine all’egemonia della sinistra sul tema. Lo dimostrano il voto contrario di Verdi e Sinistra al testo finale e la bocciatura degli emendamenti presentati dall’eurodeputata Ilaria Salis e dai suoi colleghi, che sostengono l’esproprio delle multiproprietà pubbliche e private e legittimano le occupazioni abusive. Proprio quegli emendamenti rappresentano una distorsione inaccettabile del diritto alla casa, soprattutto nei confronti di tutti coloro che ogni giorno lavorano duramente per pagare un affitto o la rata di un mutuo. Senza considerare che, dove si verificano occupazioni abusive, i quartieri diventano più insicuri».

Esprime apprezzamento per la bocciatura degli emendamenti presentati dalla Salis anche la eurodeputata della Lega Anna Cisint: «Abbiamo votato no all’ennesima proposta ideologica della sinistra europea», argomenta la Cisint, «che rappresenta una vera e propria invasione di campo dell’Ue nelle politiche abitative nazionali, che devono invece rimanere in mano agli Stati. E quando si parla di case non poteva mancare una delle geniali proposte di Ilaria Salis e di The Left: la legalizzazione dei ladri di case, la possibilità di occupare le seconde abitazioni per chi commette la “colpa” di lasciarle sfitte e persino uno scudo economico europeo per chi non paga l’affitto. Una vergognosa idea tipica della sinistra», sottolinea la Cisint, «avanzata da colei che ha fatto dell’occupazione delle case altrui una battaglia politica sulle pelle dei cittadini che rispettano la legge». «La proprietà privata non si tocca e gli sgomberi delle case occupate abusivamente non possono essere messi in discussione, con buona pace della collega Salis», ha ribadito la collega leghista Isabella Tovaglieri.

Continua a leggereRiduci

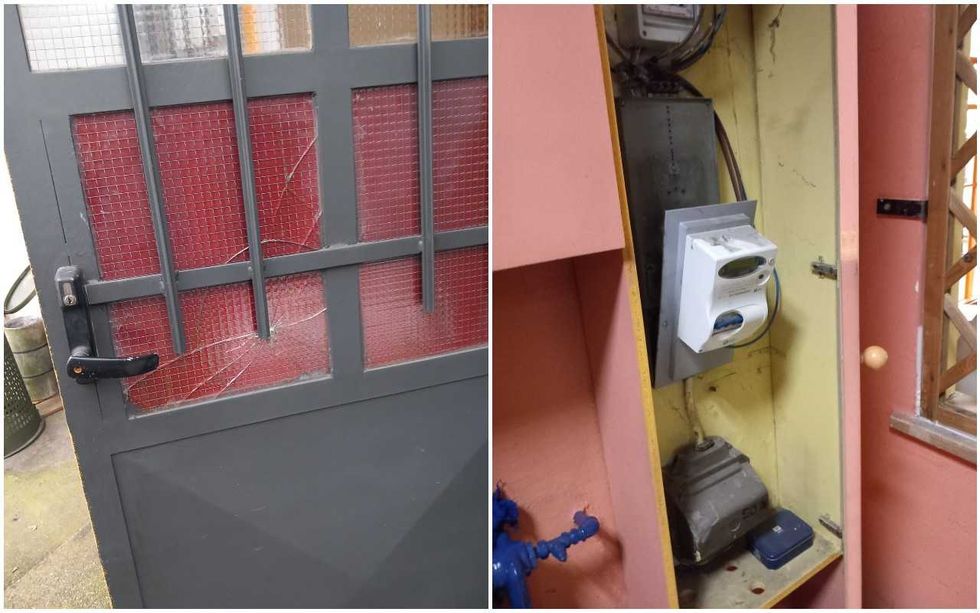

Danni alle strutture del circolo Meazza di Milano

Secondo quanto riferito dal consigliere regionale Chiara Valcepina e dal consigliere comunale Francesco Rocca, nella notte alcuni individui sono entrati nei locali del circolo, in via Michele Lessona 21, sfondando i vetri e devastando parte degli spazi. Oltre ai danni alle strutture e alle attrezzature, sarebbero stati rubati i soldi della cassa, alcuni oggetti e un computer. Su una cattedra è stata anche lasciata la scritta «fascista». Il conto complessivo dei danni, spiegano gli organizzatori, si aggirerebbe intorno ai cinquemila euro.

Il circolo avrebbe dovuto ospitare questa sera alle 18.30 un incontro intitolato «Referendum Giustizia: le ragioni del Sì», con la partecipazione di esponenti politici e di alcuni avvocati. La locandina dell’evento era stata esposta nei giorni scorsi all’interno dello spazio.

Il Circolo culturale Meazza, attivo dal 1967 nel quartiere di Quarto Oggiaro, si definisce apolitico e apartitico e negli anni ha svolto attività sociali e ricreative nella zona. Nel 2022 gli è stato conferito l’Ambrogino d’Oro per l’impegno sociale nel quartiere.

Valcepina ha espresso «profonda indignazione» per quanto accaduto, definendo il circolo una realtà storica del territorio e auspicando che le forze dell’ordine possano fare rapidamente chiarezza sull’episodio e individuare i responsabili. Il consigliere regionale ha aggiunto di voler credere che non si tratti di un atto intimidatorio legato all’incontro previsto per la serata.

Di diverso avviso Rocca, che parla invece di «vile atto intimidatorio» compiuto durante la notte ai danni di uno spazio sociale attivo da decenni a Quarto Oggiaro. Il consigliere comunale sottolinea che il circolo negli anni ha ospitato iniziative di vario tipo e che l’episodio verrà portato all’attenzione del Consiglio comunale e del Municipio 8, oltre alla denuncia per i danni subiti.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, capodelegazione del partito al Parlamento europeo. Fidanza sostiene che l’assalto al circolo sarebbe legato alla decisione di ospitare l’incontro sul referendum e parla di «clima di odio e intolleranza». Nonostante i danni e i furti, l’appuntamento previsto per questa sera dovrebbe svolgersi comunque.

Continua a leggereRiduci

Il tribunale dei minori de L'Aquila. Nel riquadro, il giudice Cecilia Angrisano (Ansa)

La toga era finita nell’occhio del ciclone in seguito all’ordinanza con cui dispose la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti dei coniugi Trevallion, la cosiddetta «famiglia del bosco», e il conseguente allontanamento, nel novembre scorso, dei tre figli in una casa famiglia. L’accelerazione sulle misure di protezione, che arriva a distanza dalle motivazioni trapelate, sembra però più verosimilmente collegata alle nuove polemiche - con annesso annuncio da parte del Guardasigilli Carlo Nordio di invio degli ispettori- scoppiate dopo l’ordinanza del tribunale dei minori che ha disposto l’allontanamento della madre di piccoli Trevallion dalla casa famiglia di Vasto che ospitava la donna insieme ai figli. Polemiche alle quali la Angrisano e il procuratore della Repubblica, David Mancini, hanno risposto con una nota: «In considerazione del clamore mediatico suscitato da recenti vicende giudiziarie, tuttora in fase istruttoria da più parti commentate anche con toni aggressivi e non continenti, è premura dei magistrati che lavorano presso gli uffici giudiziari minorili ed in particolare, presso il tribunale per i minorenni di L’Aquila e la Procura minorile di L’Aquila, affermare che ogni iniziativa giudiziaria di loro competenza è ispirata esclusivamente ai principi di tutela dei diritti delle persone di minore età, come sanciti nella Costituzione e nelle fonti di diritto internazionale». Parole che ricordano da vicino quelle pronunciate dalla Angrisano durante un convegno, riprese da un servizio di Fuori dal coro che raccontava il caso di un altro controverso allontanamento di minori dalla famiglia ad opera delle forze dell’ordine, disposto sempre dal tribunale dei minori aquilano. Nel video si vede la toga affermare: «I figli non sono proprietà di nessuno. [...] Ma voi siete davvero sicuri che sia diritto dei genitori disporre della vita dei figli?».

Del resto, la lunga (è in magistratura da 33 anni) carriera della Angrisano, in larga misura dedicata alla gestione di casi che riguardavano minori o abusi di vario genere nei confronti di soggetti deboli, si è principalmente svolta in ambito penale. Dove, per definizione, la mediazione non la fa di certo da padrona. Nel 2007, ad esempio, è lei, che come gip del tribunale di Tivoli (subentrata a una collega che aveva lasciato l’incarico) nel pieno del caos della vicenda dei presunti abusi sui bambini di Rignano Flaminio, presiede l’incidente probatorio, mentre l’Italia si divide tra chi vede riti satanici e chi parla di una delle più grandi psicosi giudiziarie della storia repubblicana. Una psicosi che, in quel caso, vedeva come principali protagonisti i genitori, convinti degli abusi contro i figli, anche se alla fine gli imputati usciranno dal processo assolti, ma con la vita segnata per sempre. E sempre a Tivoli, nel 2010 emette l’ordinanza che manda in carcere Danilo Speranza, il cosiddetto «guru di San Lorenzo», a capo della setta Maya, accusato di aver abusato di alcune bambine parlando di «karma negativo» e «Dna curativo». Alla fine del lungo processo l’uomo verrà condannato con sentenza definitiva nel 2020 dalla Cassazione, ma per un curioso scherzo del destino, Speranza è morto proprio il giorno della decisione delle toghe.

Quando nel 2017 diventa presidente del tribunale per i minorenni dell’Aquila, Angrisano si trova davanti a dinamiche completamente diverse, basate sul ricorso a comunità educative, case famiglia, supporto di relazioni di servizi sociali invece che di informative della polizia giudiziaria. Che forse la toga potrebbe affrontare senza essersi liberata del tutto del suo vecchio ruolo in ambito penale, almeno stando a una sua considerazione espressa pubblicamente: «Bisogna interrogare il mondo degli adulti». Un approccio che, nei provvedimenti giudiziari e in vicende come quelle della famiglia del bosco, si trasforma in osservazioni, allontanamenti temporanei, collocamenti in comunità, valutazioni psicologiche e psicosociali. Tutte cose che segnano per sempre le famiglie che finiscono coinvolte.

E soprattutto, un approccio forse eccessivamente pragmatico. Che porta la toga, intervistata dai media a margine di un evento svolto davanti a una platea di adolescenti, a elargire consigli rivolti alle ragazze su come evitare il rischio del revenge porn: «Un messaggio che lancio sempre è: “Fate come gli uomini, mandate particolari anatomici, se non ne potete fare a meno non ci mettete la faccia”». Un suggerimento certamente efficace, ma forse un po’ sopra le righe se espresso da un magistrato.

Continua a leggereRiduci

Golfo Persico, crisi petrolifera, scontro nell’AI, elezioni e lavoro: la settimana dei giornali americani tra geopolitica e tensioni interne.