L’ultimo numero di una delle riviste conservatrici più influenti negli Stati Uniti, la Claremont Review of Books (Christopher Caldwell, Let’s Not Do That Again, Spring 2025, pagine 17-21) si occupa della questione dei dazi imposti da Donald Trump sulle merci importate dai Paesi esteri. L’articolo è stato scritto assai prima che la Corte d’Appello federale confermasse ieri la sentenza di primo grado sulla formale illegalità costituzionale degli ordini esecutivi emessi da Trump sulla base di una legge risalente agli anni Settanta, che attribuisce poteri emergenziali in materia economica al Presidente degli Stati Uniti, emergenza ritenuta inesistente. L’autore dell’articolo è molto critico nei confronti delle scelte di Trump, che avrebbero potuto avere effetti deleteri sull’economia americana, se, paradossalmente, il Presidente avesse avuto a che fare non con autocrati come Xi Jinping, ma con avversari più democratici, incapaci di «accompagnare gli Stati Uniti lontani dal baratro» nel quale rischiavano di cadere.

La legge invocata da Trump, lo «International Emergency Economic Powers Act» del 1977, in effetti non si occupa affatto delle tariffe o dazi sulle merci e, come sottolinea l’autore dell’articolo, «non permette al presidente di impossessarsi dei poteri del Congresso di cui all’Articolo I». La Costituzione degli Stati Uniti, all’articolo I, sezione 8, attribuisce questo potere al Congresso, specificamente quello di imporre tasse, dazi, accise, nonché di regolare il commercio con gli altri Stati.

Ora, è vero che agli americani di oggi non importa più tanto che la Costituzione venga effettivamente rispettata e infatti oscillano nel loro sostegno a Trump, ma fondamentalmente non deflettono da una tendenziale maggioranza a favore. Da un punto di vista puramente giuridico, tuttavia, non vi è dubbio che la sentenza della Corte federale è corretta: Trump ha certamente abusato dei suoi poteri, anche se le conseguenze non sono state così catastrofiche come qualcuno si aspettava, sicché spetta ora alla Corte Suprema sancire questo riconoscimento o cancellare la sentenza.

La questione è molto grave e delicata. In realtà, non è soltanto il potere del Presidente in materia di tasse, dazi e accise in gioco, ma qualcosa che investe direttamente la struttura costituzionale degli Stati Uniti. Non è possibile oggi prevedere quello che farà la Corte, che ha una maggioranza conservatrice (6 a 3), con ben tre giudici nominati da Trump nel suo primo mandato, ma non è affatto detto che darà ragione al Presidente. Tranne Clarence Thomas, un estremista senza discernimento sostanziale (fu nominato e confermato giudice in maniera molto discussa, a suo tempo), gli altri giudici sono tutti ben formati dal punto di vista delle conoscenze tecniche. Già in passato non sono mancate sentenze più liberal che conservatrici, giuridicamente assai ben argomentate.

La questione è grave e delicata, dicevo, perché l’articolo I, sezione 8, non riguarda solo il potere del Congresso in materia economica, ma anche molti altri poteri, tra cui quello di dichiarare la guerra («To declare War, grant Letters of Marque and Reprisal, and make Rules concerning Captures on Land and Water») e di provvedere a tutte le questioni relative e connesse. Ora, è un fatto che da molti anni questo potere, «dichiarare la guerra», è stato assunto, in maniera sostanzialmente anticostituzionale, dai Presidenti degli Stati Uniti. Quando Bush jr. decise per esempio di invadere l’Iraq non chiese certo l’autorizzazione del Congresso a dichiarare la guerra. Lo fece e basta. Il Congresso tacque, ratificando tacitamente in seguito.

Ora, se la Corte Suprema dovesse cancellare la sentenza della Corte di circuito, questa decisione non potrebbe non riguardare, indirettamente, anche gli altri poteri che l’art. 8, sezione 1, assegna al Congresso. Il rischio sarebbe quello di modificare, per via legale (giudiziaria), il sistema dei checks and balances (divisione dei poteri) che è stato sempre il punto d’onore della Costituzione americana e della sua democrazia. Gli Stati Uniti si troverebbero, in altri termini, con un Presidente che assorbirebbe in sé, non più solo in via di fatto come nel caso della dichiarazione di guerra, ma in via costituzionale, poteri che la Costituzione pure formalmente attribuisce ad un altro organo, appunto il Congresso.

È questa la ragione per la quale ritengo che la Corte Suprema non rovescerà la sentenza, ma troverà un escamotage per confermarla con alcune limitazioni, sia temporali sia sostanziali in modo da lasciare una via d’uscita al Presidente. Sarà quindi una delle sentenze storiche della Corte Suprema e credo che i giudici (Justices) della Corte non potranno non vagliare con discernimento tutti i pro e i contro, fondamentalmente politici, che implicherà la loro decisione.

Il giorno stesso in cui le truppe della Federazione russa entrarono nel Donbass e dilagarono fin quasi a Kiev, per poi ritirarsi, sul sito ufficiale della Casa Bianca di Joe Biden apparve un comunicato: gli Stati Uniti e il mondo libero avrebbero difeso i diritti delle lesbiche, dei gay e via dicendo in Ucraina. La guerra tra Russia e Ucraina, attraverso il filtro ideologico dell’America dem, appariva uno scontro tra omofobi e Lgbt: da una parte le democrazie liberali, dall’altro le autocrazie pronte a conculcare i sacri diritti dell’umanità redenta.

Ovviamente, dietro lo scontro ideologico presunto da Biden e dalle cancellerie occidentali tutti erano ben consapevoli degli interessi materiali che la guerra presupponeva e non solo: negli anni la Nato, una volta organo difensivo contro il Patto di Varsavia, venendo meno all’impegno preso da Bush padre con Gorbaciov, aveva allargato la sua dimensione territoriale fino a lambire i territori russi, con l’unica eccezione dell’Ucraina, contesa da anni tra russofili e filooccidentali.

Interessi economici (le terre rare e i minerali del Donbass), progetti geopolitici si saldavano dietro il vero interesse fondamentale dell’Occidente democratico e guerrafondaio: la dissoluzione della Federazione russa, obiettivo dichiarato da sempre nella letteratura politica polacco-lituana. Contro il vero progetto geopolitico della «nuova Europa» orientale metteva in guardia Henry Kissinger, avvertendo sui gravi rischi di un vuoto politico in un territorio enorme come la Russia.

Gli avvertimenti di Kissinger svelavano tuttavia una realtà molto più complicata, tanto che chi scrive non può tacere le sue perplessità sulla possibilità concreta di una soluzione pacifica del conflitto: oramai sono due logiche che si contrappongono, la logica dei diritti universali funzionali al profitto senza limiti, da una parte, e la logica geopolitica della permanenza e della conservazione nazionale (le Russie, non solo la Russia); quando Putin dice che per la Russia è in gioco la sua stessa esistenza non mente.

In altri termini, non è vero che Putin è un orco cattivo, col quale non si può venire a patti; Putin è un orco cattivo perché la sua logica politica non rientra nel modo di pensare, credere e agire delle cosiddette democrazie liberali, strutturalmente incapaci di confrontarsi con chi non usa la stessa sintassi politica e le stesse regolette moralistiche. C’è uno scontro tra due modi di pensare e di credere le cui grammatiche sono incompatibili. I proclami dei capi della cosiddetta Unione europea: «a Mosca», «avanti fino alla vittoria», se da un lato sono (stati) proclami di personaggi ridicoli, dall’altro manifestano inconsapevolmente il desiderio profondo di Ursula Von der Leyen (l’esperta in vaccini e carri armati da far comprare coi soldi dei disoccupati europei), Kaja Kallas (l’esperta in discoteche che odia i russi) e altri: la cancellazione dal mondo della figura di Vladimir Putin in quanto offende e macchia l’immagine del mondo nuovo e buono, con un modo di pensare e di essere non all’altezza delle intangibili verità ultramoderne.

Tutto ciò significa che i prossimi anni saranno assai cupi. La politica idiota dei «pacchetti» di sanzione che l’Ue infligge poco alla Russia e tanto all’economia europea difficilmente sarà messa da parte. La guerra ucraina non è infatti la guerra per l’Ucraina; è una guerra contro la Russia. Non a caso tutti i governi europei continuano a mettere in guardia contro un pericolo inesistente: i cavalli cosacchi a Roma (tra l’altro i cosacchi erano in buona parte ucraini), gli stivali dell’Armata russa sui Champs Élysées, sciocchezze senza senso, perché Putin non è così sprovveduto da nemmeno immaginare che la Russia possa «occupare» la Germania, la Francia, l’Italia. Non si capisce poi per farne che cosa.

Detto questo, c’è da sperare almeno che un accordo, sia pure provvisorio, si faccia e che anche l’Ucraina possa tornare a più miti consigli, rispettando lo Stato di diritto (al momento è una dittatura dove non c’è libertà di stampa e di associazione e dove il tasso di corruzione della dirigenza è altissimo, specie considerando i fiumi di denaro europeo che vi scorrono), le minoranze, le regole formali interne in un paese composito e in buona parte risultato delle conquiste militari di Stalin e sempre oggetto delle mire annessionistiche dei suoi vicini, ai quali l’Urss strappò fette consistenti di territorio, dalla Polonia all’Ungheria.

Ma per questo non bastano le ambizioni al Nobel per la pace di Donald Trump; occorrerebbe una nuova Europa, che chiuda il capitolo oramai banale e disgraziato della cosiddetta «Unione europea».

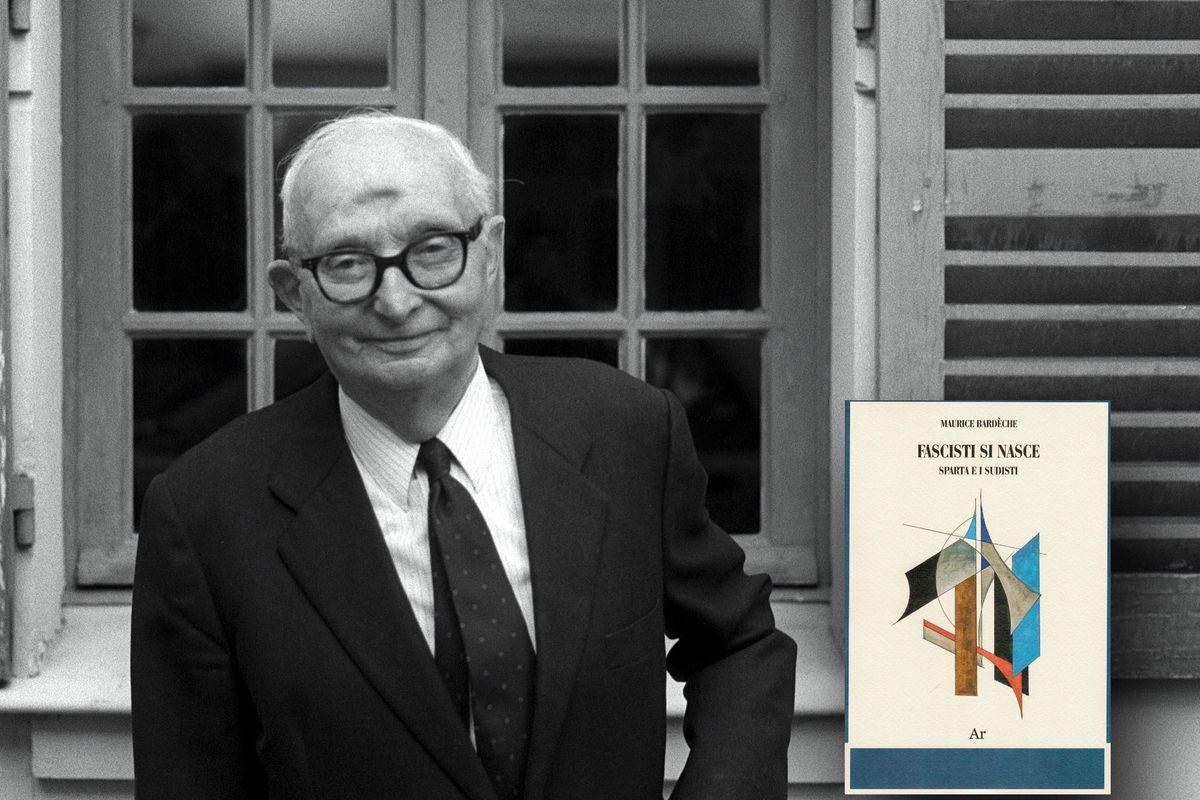

Torna in libreria il saggio di Maurice Bardèche, Sparta e i sudisti, del lontano 1969, a cura di Franco Freda per le edizioni di Ar con il titolo Fascisti si nasce. È un libro assolutamente scorretto dal punto di vista politico e morale: l’autore si dichiara fascista e tale restò fino alla morte (1998).

Leggere il libro di un autore fascista dopo la fine del fascismo è un’esperienza che consiglio, lasciando ovviamente al lettore di darne un giudizio (premesso che il contesto è radicalmente diverso dal nostro attuale, essendoci ancora l’Unione sovietica e una viva ideologia marxista). Significa infatti entrare in un mondo estraneo al modo di pensare e di sentire della intellettualità contemporanea (l’ultimo capitolo, «Nel regno di Utopia», nonostante intuizioni brillanti, specie contro l’impero della pubblicità, è però un discorso che si avverte in gran parte superato).

Maurice Bardèche non fu un fascista qualunque: professore colto, dalla scrittura elegante, è autore di saggi importanti sulla letteratura francese, da Stendhal a Balzac, da Proust a Céline. Scrisse con Brasillach una Storia del cinema nel 1936. È anche autore di una Storia della donna tradotta in italiano. Fu un fascista di quell’epoca dei fascismi europei che ha prodotto sia il fascismo sia l’antifascismo.

La lettura dei libri politici di Bardèche è fondamentale per comprendere quella faccia del fascismo che nulla ha a che vedere con la vulgata antifascista; è una dimensione di pensiero che ovviamente può essere rifiutata, ma che a mio avviso merita di essere conosciuta anche per capire un’epoca tramontata, che resta però tutt’altro che una «parentesi» della storia. Il fascismo è stato un movimento produttivo, se si vuole tutto in negativo, ma potente nella storia d’Europa.

Che cos’è il fascismo per Bardèche? Lasciamo da parte le sue vicende personali. Non ci interessa nemmeno la sua attività postbellica quale fondatore di una rivista importante per la destra europea: Défense de l’Occident. Vogliamo capire due cose: perché Bardèche fu fascista e lo rimase fino alla morte, e cosa significava per lui essere fascista.

Soprattutto: «fascisti si nasce», secondo la proposta di Freda? Per Bardèche, a mio avviso, ciò è vero solo in maniera contingente. Non è fascisti che si nasce; semmai si nasce «con una certa nobiltà nel sangue», come scrive egli stesso. Come a dire che il mondo non è fatto di uguali, ma di persone gerarchicamente disposte. Il concetto di gerarchia è scomparso e ciò non a caso, perché la sua etimologia riporta al sacro, quel sacro che la modernità ultima ha dissolto. Ma il sacro è stato per millenni una dimensione sostanziale della vita umana, sicché la sua perdita non è solo una diminuzione, ma una mancanza costante che determina l’impoverimento dello stesso essere uomo.

Essere uomo: Bardèche non poteva immaginare, se non negli ultimi anni della sua vita (ma qualche cenno mordace già qui), l’avvento dell’uomo generico non nel senso di Marx, ma in quello della desessualizzazione: l’essere uomo o donna è stata per millenni la prima caratteristica dell’apparire umano. Proprio quella forma (in senso classico) è stata dissolta e con essa tutte quelle altre caratteristiche - sostanziali perché formali - dell’essere, a partire, per esempio, dal senso dell’onore, che fino a tutto l’Ottocento regolava persino la nobile arte del duello. «Fascismo», in effetti, non è tanto per Bardèche una dottrina politica, quanto un lemma che racchiude una nostalgia: certo in lui la nostalgia per il mondo crollato nel 1945, ma anche la nostalgia per un tipo d’uomo scomparso con la fine dei regimi autoritari e che non si identifica necessariamente con il fascismo. Si tratta di qualità definite virili, termine osceno a pronunciarlo oggi, ma sono le qualità che hanno fatto la storia del mondo e la cui mancanza ha ridotto la storia stessa a una mera partita ragionieristica. Eppure, «nulla di grandioso è inscritto nella storia degli uomini che non sia dovuto, in tutto o in parte», alle «voci del sangue» (p. 30). Per questo Sparta «non è che una forma, un modo di vivere, un’attitudine di fronte all’esistenza» (p. 98).

Bardèche condanna il «pedantismo progressista» che ha pensato di poter fare a meno delle qualità istintive dell’uomo, che sono la sua difesa contro i pericoli e i rischi del mondo esterno. Il «progressismo» non è che l’astratto normativismo, la voglia di essere quel che non si è ma si desidera essere per pregiudizio intellettualistico. Il risultato è però l’uomo gregario, senza qualità, particella della civiltà funzionale, ovvero di un sistema dove non conti nulla, «elemento intercambiabile, pezzo di precisione uscito da uno stampo di produzione in serie» (p. 36). La razionalizzazione dell’uomo si traduce nella sua perdita di razionalità. L’esperienza viene cancellata in nome della omologazione delle coscienze individuali alla grande Coscienza universale e ai suoi portavoce non autorizzati. In tal modo si cancella lo stesso uomo in quanto soggetto di storia, di istinto e di senso comune.

Appare evidente, approfondendo la lettura, che il fascismo di Bardèche è un fascismo ideale, forse persino immaginario, sia pure identificato con il fascismo da lui vissuto, negli anni Trenta (tra i «dissidenti dell’Action Française»), poi della collaborazione e del regime di Pétain. Una idealità che non a caso si identifica con alcune esperienze storiche esperite da quelli che egli definisce i «sudisti» (catari, ghibellini, per esempio), ovvero l’altra faccia o forse l’elemento integratore dell’essere «spartani»: sudisti per eccellenza i confederati americani, la cui sconfitta è giustamente giudicata «come una delle maggiori catastrofi dei tempi moderni» (p. 191) Con la vittoria degli Yankees crolla un mondo e viene abrogato un modello di uomo, appunto il «sudista», cui probabilmente Bardèche propende più che per Sparta: essere «sudista», infatti, «significa prima d’ogni altra cosa rifiutare di essere plasmati da una ideologia» (p. 107).

C’è un dichiarato giacobinismo in Bardèche, che è appunto il suo elogio di Sparta non come forma aristocratica di governo, ma come «una normativa idea del mondo, un’esemplare visione dell’uomo» (p. 83) che non tutti gli storici del fascismo forse potrebbero condividere, ma in fondo è l’idea di quella «virtù» che Robespierre riteneva essenziale in politica e che oggi è scomparsa, soffocata da ciò che Bardèche definisce «il pedantismo progressista», che «ci impone una configurazione astratta e razionalistica dell’essere-uomo, da cui deduce il credo che, logicamente, va imposto a tutti» (p. 30), che rende l’uomo gregario della civiltà funzionale, suddito di una mera «coscienza collettiva» che aborre la forza in nome di un astratto individuo inteso come «una litania di pretese» (p. 88).

Sparta è così l’arbitrio che giustamente si oppone alla divisione della città (sicché non si capisce il suo favor per Antigone, in ciò per la verità sulle orme di Maurras): «Nulla, infatti, ha da prevalere sul Bene della città» (p. 95). Così come i sudisti sono «le “guardie bianche” che non capitolano davanti al senso della storia, che non si convincono di alcun senso della storia» (p. 107). Non a caso «il più grande sapiente sudista» fu Confucio, il quale credeva nell’ordine immutabile di tutte le cose. «Sudisti sono i riti, forme di consacrazione della natura nella sapienza» (p. 126), donde «la convinzione profonda, biologica dei sudisti che una particolare razza di uomini non può scomparire senza sconvolgere l’armonia della natura» (p. 158).

In fondo, per Bardèche il fascismo è soprattutto il movimento politico e ideale che ha accompagnato con funzioni di cathèchon l’Europa alla sua fine, dopo due guerre mondiali. Certo, egli fu un sopravvissuto del fascismo e quindi poteva ancora dirsi fascista, cosa che oggi non ha più senso se non nella vulgata antifascista (che si inventa un nemico fascista al solo scopo di darsi una legittimazione politica che oramai non ha più), ma ciò che conta non è tanto (o non solo) l’etichetta politica, quanto il modo di essere e di vivere al di là delle convenzioni «democraticamente» imposte. Non a caso, per Bardèche quel che conta «per l’avvenire, non è la risurrezione di una dottrina o di una particolare forma di Stato, tanto meno di un caporalismo e di una polizia, ma il ripristino di una determinata concezione dell’uomo» con le qualità di una volta: «il senso dell’onore, il coraggio, il vigore, il rispetto della parola data, la pubblica responsabilità» (p. 26). Sono qualità «fasciste»? Non credo: sono qualità che si insegnano? Non tutte, ma l’esempio e l’educazione contano. Ecco perché credo che fascisti non si nasce e oggi nemmeno più si può diventare; tuttavia la perdita di quelle qualità, giacobine, fasciste o meno che fossero, è stata, almeno da un certo punto di vista, una perdita per tutta l’Europa. Temo che ci vorranno molti anni perché tornino a essere vissute.