content.jwplatform.com

Sullo sfondo una mappa dell'Europa antica (iStock). Nel riquadro la copertina del libro di Henri Levavasseur, «Gli indo-europei»

Un libretto appena uscito ricostruisce la vicenda degli abitanti dell’Europa preistorica e i vivaci dibattiti che sull’argomento si sono sviluppati per tutto il Novecento.

Può una questione risalente al neolitico aprire polemiche politiche nel terzo millennio? Difficile crederlo, ma invece è proprio quel che accade ogni volta che si parla di indoeuropei. Il tema dell’origine della civiltà europea non è mai stato neutrale, sicuramente non dopo il 1945. Ma, anche prima, è sempre apparso chiaro come la memoria, in realtà, sia sempre un progetto. Chi, negli infiniti passati che abbiamo vissuto, seleziona un determinato filone e ne fa un’origine, sta in realtà affermando cosa vuole essere e cosa vuole diventare. Da qui il dibattito sugli indoeuropei, che da decenni suscita ampi entusiasmi e radicali crisi di rigetto (si pensi solo ai lavori di Giovanni Semeraro).

Un pratico compendio sulla questione, aggiornato agli stadi più avanzati della ricerca, lo dobbiamo a Henri Levavasseur e al suo recentissimo Gli indoeuropei. Le origini della lunga memoria dei nostri popoli (Passaggio al bosco). Si tratta di un agile libretto che funge da utilissimo bignami sulla questione e che arriva dalla fucina di idee dell’Institut Iliade, l’ente creato in seguito al sacrificio di Dominique Venner.

Levavasseur ci porta dunque nella seconda metà de IV millennio a.C. quando, partendo da un Heimat originario mai chiaramente individuato, ma forse identificabile da qualche parte attorno alle steppe eurasiatiche, alcune avanguardie si spostarono verso Sud, Est e Ovest, ovunque conquistando i popoli incontrati sul proprio cammino e dando luogo a civiltà sempre diverse, ma con una forte impronta comune (una comune «ideologia», diceva Georges Dumezil).

Il concetto di indoeuropeo è prettamente linguistico e deriva dalla constatazione, avvenuta già nel Rinascimento e poi rafforzatasi soprattutto durante il Romanticismo, della struttura comune alla base delle lingue europee, innanzitutto, e poi, in seguito, anche del sanscrito, l’antichissima lingua indiana. Curiosamente, benché oggi la classificazione di tutta una serie di idiomi antichi e moderni come «indoeuropei» sia sostanzialmente incontestata, suscita invece aspre polemiche ogni riferimento agli indoeuropei come popolo, quasi che possa esistere una lingua priva di locutori. Eppure è così che stanno le cose: non esistono lingue appese nel vuoto, una lingua è l’espressione di un pensiero, di una visione del mondo, questa visione del mondo nasce in un contesto storico e socio-culturale e questo contesto è a sua volta creato da persone in carne e ossa. Dalle stesse ricerche linguistiche (per tacere quindi delle evidenze archeologiche o paleogenetiche) è stato del resto già possibile estrarre sia la descrizione di un ambiente naturale che si ritiene fosse quello della sede originaria, sia un tipo fisico che potrebbe darci un’idea dell’aspetto dei primi indoeuropei.

Ma perché il tema resta così controverso? L’elefante nella stanza è ovviamente la centralità del tema «ariano» (termine che si rifà all’autodenominazione degli indoeuropei stanziatisi in India e Iran) nell’ideologia nazionalsocialista, con tutte le conseguenze del caso. Ma, più in generale, appare oggi irricevibile presso alcuni ambienti culturali la stessa idea che l’Europa sia definibile in termini di civiltà e di popolazione specifica, che esista qualche tratto culturale o antropologico che è intrinsecamente europeo mentre altri che non lo sono. L’idea stessa di dire «questo sì, questo no», la distinzione tra ciò che è nostro e ciò che non lo è, tra ciò che ci somiglia e ciò che ci è estraneo, tra ciò che possiamo accogliere e ciò che dobbiamo respingere, appare agli occhi di certa intellighenzia progressista come blasfemo, perché l’Europa deve essere la patria di ciò che non ha patria, la «zona» in cui non esiste alcun «noi» e alcun «loro». Ecco perché, fuori da ogni reductio ad hitlerum, la questione degli indoeuropei fa ancora paura. Ecco perché vale ancora la pena parlarne.

Continua a leggere

Riduci

Un'immagine di Hiroo Onoda al momento della resa. Nel riquadro la copertina del libro «Gli ultimi soldati dell'Imperatore» di Antonio Besana

In un saggio appena uscito, le storie sconvolgenti dei militari nipponici che continuarono a combattere a guerra finita, a volte persino per 20 o 40 anni.

La figura dell’«ultimo giapponese» fa parte dell’immaginario collettivo come metafora di colui che con ostinazione conduce una battaglia solitaria per lungo tempo, anche dopo che le ostilità sono cessate. L’espressione viene dalle storie di quei soldati giapponesi che, non essendo stati ufficialmente sollevati dall’incarico dai loro superiori, continuarono a combattere gli americani per anni, anche dopo che la guerra era finita. Ma sulle storie di questi soldati irriducibili, figli dell’etica rigorosissima e formalissima che impregna il Giappone, circolano più aneddoti di terza mano che storie certe.

A fare chiarezza su quel che sappiamo su questi militari allergici alla resa arriva ora il bel libro di Antonio Besana, Gli ultimi soldati dell’Imperatore. I giapponesi che non si arresero dopo il 1945 (Edizioni Ares). Si tratta del primo saggio nella nostra lingua ad affrontare l’argomento.

Il contesto è quello della tragica fine dell’avventura bellica nipponica, con una resa soffertissima che comporta, tra l’altro, l’affermazione della natura non divina dell’imperatore. «Il 15 agosto 1945», ricostruisce Besana, «viene trasmesso un messaggio radio nel quale l'imperatore Hirohito, che per la prima volta parla direttamente al popolo giapponese, comunica la fine dei combattimenti. Il messaggio, tuttavia, raggiunge solo i reparti che ancora dispongono di comunicazioni radio. In molte delle isole occupate dagli americani i combattimenti con i piccoli gruppi di resistenti, che non hanno ricevuto il messaggio o che rifiutano di arrendersi, continuano per parecchie settimane. Alcuni si nascondono da soli nella giungla, altri combattono in gruppi e continuano a sferrare attacchi e condurre azioni di guerriglia. Alcuni di loro, nelle regioni più isolate e nelle isole più sperdute, combattono ancora per anni dopo la resa, ignari che la guerra è finita da tempo».

Di questi soldati, solo quattro hanno lasciato memorie delle loro avventure. E solo uno di questi quattro racconti è stato tradotto in italiano. Si tratta delle memorie di Hiroo Onoda, che, nascosto nelle Filippine, depone le armi solo nel 1974, ventinove anni dopo la fine della guerra, convinto che tutti i tentativi per stanarlo con le buone fossero infidi espedienti del nemico. Il Giappone, secondo loro, non poteva arrendersi, consideravano la propria cultura ontologicamente aliena dalla sconfitta e ancor più dalla resa. Quindi, chi affermava il contrario stava sicuramente mentendo.

Probabilmente, gli ultimi giapponesi a deporre le armi sono stati Shigeyuki Hashimoto e Kiyoaki Tanaka, arresisi in Malesia nel 1989, ovvero 45 anni dopo la fine delle ostilità. I due, peraltro, erano finiti laggiù come civili, operai in un’azienda nipponica. Dopo il 1945 decidono di unirsi alla guerriglia comunista contro gli inglesi. Nella mente dei due soldati, la scelta è compiuta sulla base di una sorta di strano principio di coerenza con la politica del Giappone pre 1945, che intendeva dare «l’Asia agli asiatici» (ovviamente sotto l’egida di Tokyo) e cacciare via il colonialismo europeo. Resisteranno appunto fino al 1989, ben sapendo, in questo caso, che la seconda guerra mondiale era finita da un pezzo, ma animati da un forte quanto spaesante senso di lealtà verso il popolo malese, oltre che dalla ritrosia a chiedere la resa al governo locale.

Tra le tante avventure – eroiche, stranianti, ma non di rado anche bizzarre – raccontate nel libro, una delle più curiose è quella (un po’ diversa dalle altre) che riguarda Ishinosuke Uwano, dislocato sull’isola di Sachalin, contesa (tuttora) tra Russia e Giappone. Dopo la fine della guerra, l’Urss deporta in Siberia tutti i combattenti giapponesi catturati. Negli anni Cinquanta iniziano i rimpatri, ma di Uwano non c’è traccia. Non figura nelle liste dei prigionieri rilasciati né in quelle dei deceduti. Nel 2000, viene ufficialmente dichiarato deceduto. Salvo riapparire nel 2006 in… Ucraina. Pare che l’uomo si fosse arreso all’Armata Rossa, fosse stato fatto prigioniero e, dopo essere stato rilasciato, avesse deciso di rimanere in Urss, senza avvertire i familiari. Stabilitosi non lontano da Kiev, si era sposato e aveva messo su famiglia. Desideroso di rivedere la sua patria, ha dovuto ricevere un visto turistico, perché, essendo dichiarato morto, non possedeva più la residenza giapponese.

Continua a leggere

Riduci

True

2025-03-27

La formidabile ascesa dell’Ur-Fascismo (1922-2422): un romanzo di Errico Passaro

True

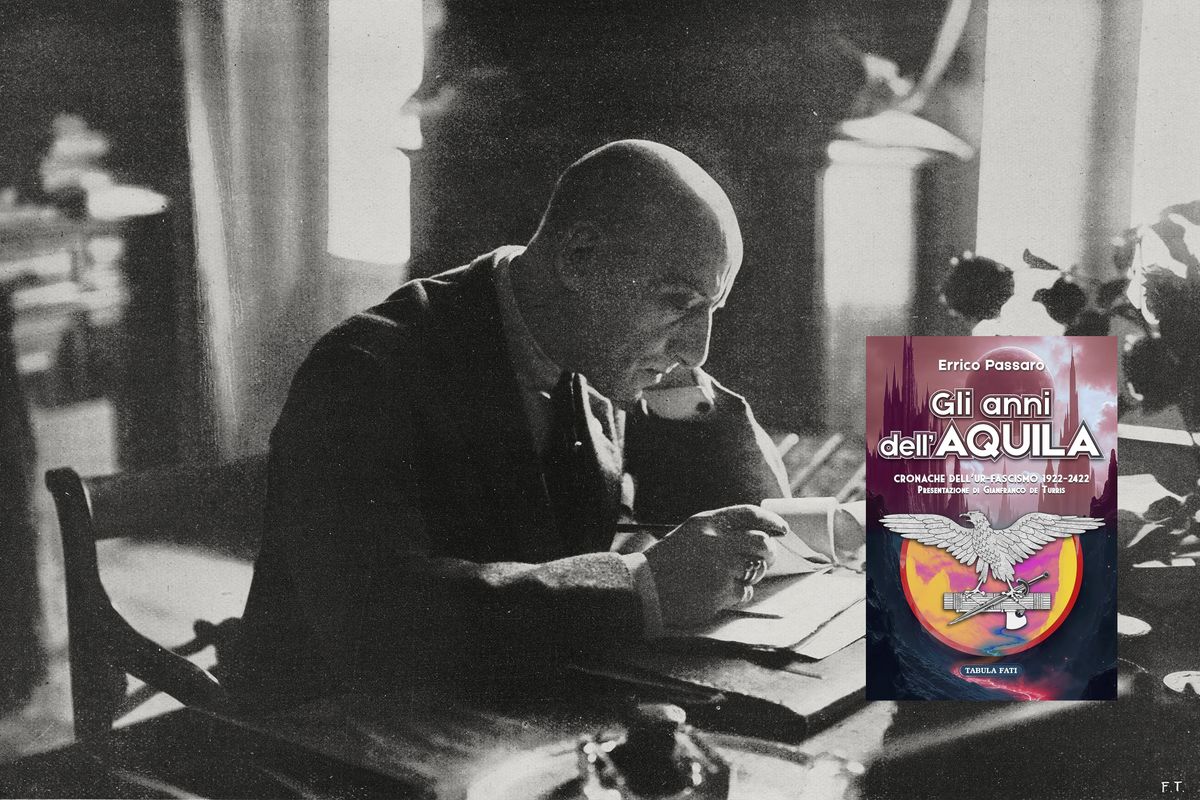

Un'illustrazione di Gabriele D'Annunzio (Getty Images). Nel riquadro la copertina del libro «Gli anni dell'aquila» di Errico Passaro

Ripubblicato il volume Gli anni dell’aquila, avventura ucronica che immagina un regime che dura 500 anni, segnato dal dannunzianesimo e dal tradizionalismo di Evola.

«Nel 1995 LXXIII, il professor Umberto Eco, docente di semiologia fascista all'Università di Bologna, ha vinto il Premio Evola con il suo saggio “Totalitarismo ‘sfumato’ e Ur-Fascismo”, apparso sulla Rivista fascista dei libri di luglio-agosto. In tal modo, il primo titolare di una cattedra dedicata all'interpretazione dei segni secondo la visione del mondo fascista, ha confermato le sue doti, già segnalatesi in mezzo secolo prima quando nel 1942, all'età di dieci anni vinse il premio il primo premio dai Ludi Juveniles sul tema “Dobbiamo noi morire per la gloria di Mussolini e il destino immortale dell'Italia?”». Con questo esercizio di fantapolitica, Gianfranco de Turris introduceva la prima edizione de Gli anni dell’aquila, il romanzo ucronico di Errico Passaro, appena ristampato da Tabula fati. Lo spunto era divertente e brillante: trasformare la nota conferenza del 1995 alla Columbia University in cui Umberto Eco coniava il concetto di Ur-Fascismo, ovviamente per denunciarlo, in una manifestazione di adesione a un immaginario fascismo mai sconfitto dagli Alleati. Come a dire che, se le cose nella storia fossero andate diversamente, intellettuali brillanti ma decisamente conformisti come Umberto Eco avrebbero detto le stesse cose, ma con una connotazione politico-morale direttamente opposta.

Gli anni dell’aquila apparve nel 1996, per i tipi di Settimo Sigillo. A distanza di tanti anni, sfortunatamente il libro esce orfano del suo autore: il 6 maggio 2023, infatti, Errico Passaro – colonnello dell’Aeronautica prima ancora che scrittore – è infatti venuto a mancare a soli 56 anni a causa di una malattia incurabile. La riedizione del volume è allora anche il valore di un omaggio.

Con il sottotitolo «Cronache dell’Ur-Fascismo 1922-2422», il volume si inserisce, come detto, nel filone della letteratura ucronica, ovvero quella che indaga la storia alternativa, il mondo così come sarebbe stato se alcuni tornanti storici avessero avuto un esito diverso. Oggetto privilegiato di questo tipo di letteratura è in genere il nazionalsocialismo, ma qui in Italia esiste più di un’opera che immagina un regime mussoliniano sopravvissuto alla guerra. Con grande ambizione, Passaro ha addirittura cercato di raccontare un arco temporale di 500 anni. Diviso in cinque episodi di generi letterari diversi (gotico, fantastico, surreale, fantascienza, storia di guerra), il libro immagina un fascismo che superi positivamente i momenti di crisi e le sfide che negli anni deve fronteggiare, comprese quelle che, nella realtà, lo hanno portato a soccombere. Nell’ultimo episodio, l’impero fascista conquista anche lo spazio e si trova a fronteggiare niente di meno che gli alieni. Il regime pensato da Passaro vive ogni nuova esperienza in modo pragmatico, senza rinnegare i suoi valori di base né abbandonare idealismi che considera superati, in modo da «vincere la prova suprema per rinnovarsi ancora una volta». Il suo emblema è «l’Aquila dell’aviatore D’Annunzio che portava la corona del Re e stringeva fra gli artigli la spada fiammeggiante di Evola e il fascio della romanità di Mussolini».

Il riferimento a D’Annunzio ed Evola non è casuale. Passaro valorizza infatti tutte quelle correnti che nel fascismo reale ci furono, ma ridotte ai margini e sovrastate da altre tendenze storicamente vincenti. È proprio il caso del dannunzianesimo e del tradizionalismo di Evola, due filoni che svolsero un ruolo storico effettivo, ma che a conti fatti incisero scarsamente sulla realtà politica del loro tempo, ma che ne Gli anni dell’aquila si riprendono il centro della scena. Ma la storia fatta con i se e con i ma ha anche questa funzione, che a ben vedere non è solo fantastica e letteraria: quella di indagare la storia come campo di battaglia di infinite possibilità. E, dando maggiore aria alle possibilità ridotte allo stato latente, si può magari riuscire a capire qualcosa in più di quelle uscite vincitrici dall’agone storico.

Continua a leggere

Riduci

Régine Pernoud (Getty Images). Nel riquadro la copertina del suo libro «Luce del Medioevo»

In un testo che ha fatto storia, la medievista francese Régine Pernoud ribaltava il pregiudizio negativo che gravava sui cosiddetti «secoli bui».

«Ho iniziato il libro che avete per le mani qualche anno dopo essere uscita dall’École des Chartes, la Scuola di Paleografia, nello stupore di una scoperta ancora tutta nuova. In effetti, per me, come per tutti, al termine degli studi secondari e dopo aver conseguito una licenza classica, il “Medioevo” era un’epoca di “tenebre”». Quella descritta da Régine Pernoud all’inizio del suo Luce del Medioevo è la descrizione di un’epifania. E del conseguente cammino a ritroso sulle orme della storia: se la vulgata di parla dell’Illuminismo come dell’epoca che, man mano, rischiara i secoli bui della superstizione, la storica francese ci racconta tutta un’altra storia.

Nata nel 1909 e vissuta fino al 1928 a Marsiglia, la Pernoud ha ottenuto nel 1929 il diploma superiore in lettere all'Università di Aix-en-Provence. Ha poi conseguito il diploma di laurea in lettere all'Università di Parigi nel 1935 e si è diplomata anche alla già citata École nationale des chartes e all'École du Louvre. Appartenendo a una famiglia povera fu costretta a svolgere svariati lavori precari (istitutrice, lezioni private, archivista) prima di essere assunta nel 1947 con il titolo di conservatore al Museo di Reims. Nel 1949 divenne conservatore al Museo della Storia di Francia, per poi passare agli Archivi nazionali francesi; diresse infine il centro Giovanna d'Arco di Orléans (che fondò nel 1974 su richiesta di André Malraux).

Autrice di molti volumi, il più famoso dei quali è appunto Lumière du Moyen Age, uscito a metà degli anni Quaranta, la Pernoud si è incaricata di svolgere il ruolo di difensore d’ufficio di un’epoca che ha ritenuto ingiustamente diffamata. Come detto, per lei stessa si è trattato di un lento risveglio: «Sia in letteratura sia in storia, eravamo stati muniti di un solido arsenale di giudizi precostituiti che ci portavano solamente a definire ingenui gli uditori di Tommaso d’Aquino e barbari i costruttori dell’abbazia romanica di Le Thoronet. Nulla in quei secoli oscuri che valesse la pena di attardarvisi. Ed è solo con un analogo senso di rassegnazione che ho affrontano una scuola destinata, nelle mie intenzioni, a offrirmi semplicemente una carriera di bibliotecario. Ma ecco che invece mi si apre una finestra su un altro mondo. E che dopo poco più di tre anni di corso […] “quei tempi detti oscuri” mi appaiono sotto una luce insospettata. E merito di quella scuola è quello di mettere direttamente lo studente davanti ai veri materiali di cui è fatta la Storia. Nessuna “letteratura”, scarsissima considerazione per le opinioni manifestate dai docenti, ma un’esigenza rigorosa di fronte ai testi antichi o ai monumenti d’epoca nel senso più ampio dell’espressione».

Il Medioevo visto dalla storica francese è un’epoca di ricchezza culturale e di legami umani complessi è stratificati. Un’epoca in cui «ogni obbligazione, ogni transazione, ogni accordo devono tradursi in un gesto simbolico, forma visibile e indispensabile dell’adesione interiore. Quando per esempio si vende un terreno, l’atto di vendita è costituito dalla consegna, da parte del venditore al nuovo proprietario, di un filo di paglia o di una zolla di terra provenienti dal terreno in questione; se in seguito viene steso uno scritto, ciò che non sempre avviene, esso servirà soltanto per memoria: l’atto essenziale è la traditio, come nei nostri tempi la stretta di mano in certi mercati. […] Il Medioevo è un’epoca in cui il rito trionfa, in cui tutto ciò che si compie nella coscienza deve obbligatoriamente tradursi in un gesto; ciò soddisfa un bisogno profondamente umano: quello del segno fisico senza il quale la realtà rimane imperfetta, incompiuta, fatiscente».

Tra le tante fake news della storia scritta con il paraocchi smentite dalla Pernoud, merita di essere ricordata quella sullo ius primae noctis, che secondo un radicato pregiudizio avrebbe concesso al sovrano il diritto di giacere con la moglie dei suoi sottoposti nella prima notte di nozze. Tutto nasce, spiegava la Pernoud, dall’«usanza di reclamare un’indennità pecuniaria dal servo che lasciava il feudo per sposarsi in un altro e nacque il famoso “diritto signorile” sul quale si sono dette tante sciocchezze: era soltanto il diritto ad autorizzare il matrimonio dei propri servi; ma siccome nel Medioevo tutto si traduceva in una cerimonia, tale diritto diede luogo a gesti simbolici di cui si è esagerata la portata: come per esempio posare la mano o la gamba sul letto coniugale, da cui l’impiego di particolari termini giuridici che hanno suscitato astiose interpretazioni del resto completamente erronee».

Continua a leggere

Riduci