Il 20 ottobre 1944 nel quartiere popolare di Milano 184 bambini morirono nel crollo della loro scuola, colpita da una bomba durante un'incursione americana. La storia di quel tragico giorno, il cammino della memoria.

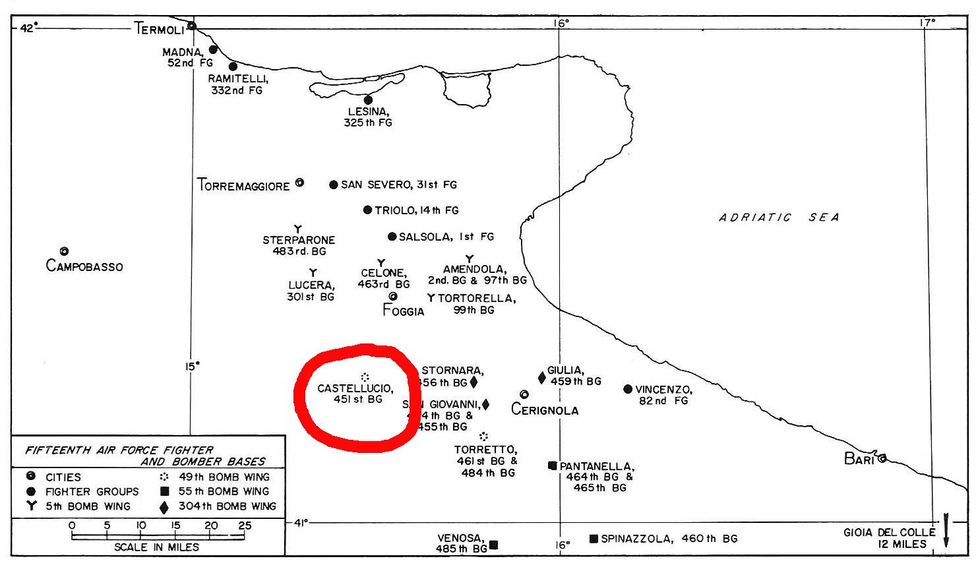

La tragedia della scuola elementare di Gorla, quartiere della periferia nordest di Milano, si consumò 80 anni fa in soli due minuti, tra le 11,27 e le 11,29 del 20 ottobre 1944. In una splendida giornata di sole, i bambini e le loro maestre non immaginavano che la morte sarebbe arrivata dal cielo alla velocità di un fulmine. Quella maledetta mattina, a centinaia di chilometri di distanza dalla scuola elementare «Francesco Crispi» proprio quando gli alunni si apprestavano ad entrare a scuola, 36 bombardieri B-24 del 451° Bomb Group dell’Usaf decollavano dall’aeroporto di Castelluccio dei Sauri, poco distante da Foggia. L’obbiettivo del raid erano gli stabilimenti Breda di Sesto San Giovanni, situati poco più a nord del quartiere popolare di Gorla. Senza aver incontrato la caccia nemica lungo tutto il volo, intorno alle 11,15 il rombo dei B-24 squarciava il cielo della città. Già martoriata dai grandi bombardamenti dell’anno precedente da parte della Raf, Milano fu nuovamente bersaglio dell’Usaf a cui gli inglesi avevano passato il testimone. Ma i bombardamenti americani erano molto diversi da quelli dei loro alleati. Gli obiettivi, nonostante i frequenti e gravi danni collaterali alla popolazione civile, erano limitati ad aree strategiche come industrie o scali ferroviari e non riguardavano più l’abitato di Milano, devastato dai bombardamenti terroristici a tappeto del Bomber Command britannico che colpiva di notte, mentre le formazioni americane attaccavano in pieno giorno. Quasi la popolazione milanese ebbe la sensazione, fugace e illusoria, che nell’autunno del 1944 la fine della guerra fosse molto vicina. Quella mattina di 80 anni fa il sogno divenne invece un incubo in pochi minuti. Giunti sul punto convenuto di attacco in formazione (o initial point ) alla quota di circa 6.700 metri e alla velocità di circa 300 km/h, i bombardieri color argento iniziarono a sganciare le loro bombe da 500 libbre (226 kg) sull’area occupata dallo stabilimento Breda. Durante l’incursione a più ondate, una serie di errori verificatisi in uno dei «box» (i gruppi di 6 velivoli che componevano la formazione) determinò la causa diretta della strage di Gorla. Prima un guasto al dispositivo di segnalazione di sgancio del bomb leader fece si che gli ordigni cadessero sulla vicina Pirelli dove causarono decine di morti. Poi nella seconda ondata uno dei gruppi di B-24 si attardò dopo l’initial point e deviò di circa 22 gradi a destra, senza poter più correggere la rotta. Pochi secondi e le pance dei bombardieri scaricarono il carico di morte su Gorla e Precotto, i quartieri affacciati sul viale Monza e il Naviglio Martesana. Erano le 11,27. Due minuti dopo gli ordigni devastavano strade e edifici.

Il grande allarme, segnale che indicava l’imminenza del bombardamento, era suonato alla 11:24 e i bambini, le maestre e il personale della scuola Crispi si apprestavano a scendere nel rifugio, lo scantinato dell’edificio. Quando la maggior parte degli occupanti si trovava ancora sulle scale, una delle 342 bombe sganciate quel giorno bucò il tetto e si infilò nel cavedio delle scale esplodendo. La scuola crollò su sé stessa e la soletta del rifugio non resse. Sotto le macerie rimasero uccisi 184 bambini e il personale scolastico. Pochi furono i superstiti tra gli alunni estratti dalle macerie e pochi furono i fortunati che riuscirono a salvarsi perché si erano trovati vicino alle uscite della scuola ed erano corsi a casa, oppure quelli che in quel giorno di sole avevano deciso di marinare le lezioni. La bomba fece poi altre vittime tra i primi genitori accorsi sul posto durante l’allarme, sepolti dal crollo improvviso della scuola. Seguì la fase straziante degli scavi effettuati dai vigili del fuoco, dai militari e dal personale della protezione antiaerea. Si cercò con le mani e con i badili requisiti a una vicina ferramenta. Tutto intorno alla scuola, rimanevano i segni del bombardamento che quel giorno aveva causato più di 600 vittime in città.

Snafu: «situation normal all fouled up»

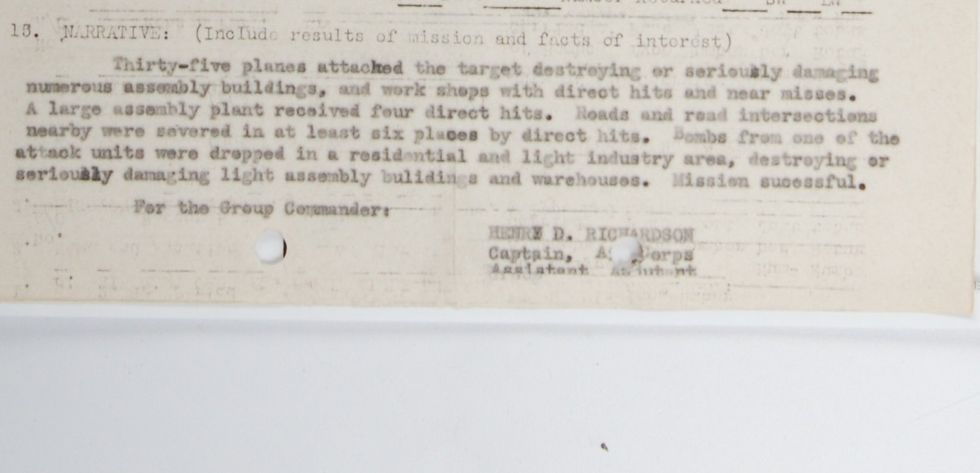

Alle 14.21 a Castelluccio rientrarono incolumi tutti i bombardieri, inclusi quelli che avevano deciso di sganciare sull’abitato anche se fuori bersaglio. L’esito del raid fu fin da subito chiaro: un fallimento, nonostante le condizioni meteorologiche favorevoli e la totale assenza di attività contraerea. I comandi del 451° Bomb Group decisero inizialmente di ritornare il giorno seguente per «riparare» ai propri errori, ma il tempo volse nel frattempo al brutto e i bombardieri non fecero più ritorno sulla Breda. Nel rapporto della missione n.138 non vi era naturalmente traccia della strage della scuola, ma già dalle fotografie nitide scattate dai B-24 si capiva che il target della Breda era stato colpito solo marginalmente e che molte delle bombe erano cadute sull’abitato di Gorla. Anche se in calce al primo rapporto firmato dal comandante Henry Richardson (visibile nella gallery sotto) si parlava di «successo» dell’incursione. Tuttavia nel testo si evince chiaramente quanto fosse chiaro il fatto che il bombardamento avesse colpito un quartiere residenziale, ma l’accento fu posto soprattutto sulla distruzione di piccole imprese e di strade nelle vicinanze della grande azienda di Sesto San Giovanni. Solo il 5 novembre il 49th Wing (da cui dipendeva il gruppo che colpì Gorla) riuscì a portare a termine una ricognizione fotografica degli esiti, che confermarono le conseguenze della catena di errori del 20 ottobre. Al termine del rapporto del 49th Wing si trova la chiave di lettura della strage dei bambini di Gorla. Scriveva il tenente colonnello Leroy Stefonowicz sul documento diretto al comando dei gruppi dipendenti: The second attack unit, lagging far behind the first unit, wandered around for no good reason and came in on an axis of attack which gave over 15° drift. The run was too short for the bombardier to make proper course corrections, and he did not have time to set up rate. The other two box leaders, realizing that the briefed target could not be hit, dropped off unit leader. Because of poor judgment and teamwork, this mission for the Group was a colossal failure. (la seconda ondata di bombardieri, in ritardo di molto rispetto alla prima, vagò attorno per una ragione ignota ed entrò in un angolo di attacco che risultò in una deviazione di almeno 15°. La corsa era troppo corta per effettuare qualunque manovra correttiva e non c’era tempo per aggiustare la rotta. Gli altri due leader dei «box», realizzando che il target stabilito non poteva più essere colpito, sganciarono ignorando il leader dell’unità di attacco. A causa di scarse capacità decisionali e di carenza di lavoro di squadra, questa missione fu per il gruppo un fallimento colossale). Le parole del comandante del 49th Wing non lasciano dubbi: in gergo militare l’incursione su Milano era stata una «Snafu» acronimo di situation normal all fouled up (una situazione normale trasformata in un fallimento). Imputabile agli aviatori di quella seconda ondata fu la decisione di sganciare subito invece di attendere e rilasciare il carico di bombe in aperta campagna. Ma le consegne erano quelle di non riportare gli ordigni alla base e la vulnerabilità del bombardiere carico di bombe sulla via del ritorno fu probabilmente alla base della sciagurata decisione di bombardare un quartiere, superficialmente considerato come territorio nemico in ogni caso. Sotto le pance dei B-24, oltre 6.700 metri più in basso, c’era la scuola «Francesco Crispi».

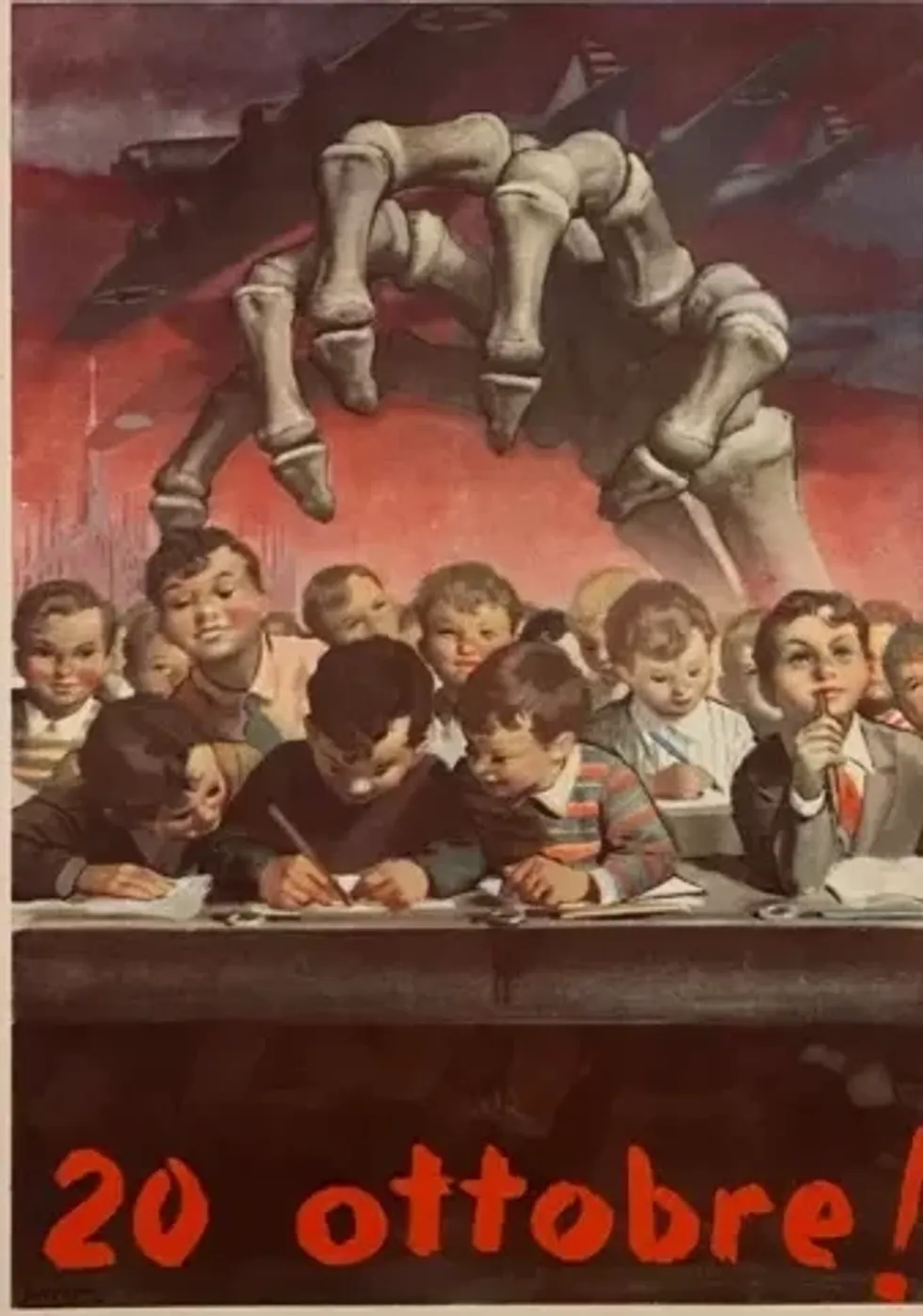

Le conseguenze scioccanti della strage di Gorla furono, come era prevedibile, usate dalle autorità di Salò e da quelle tedesche per porre l’accento sulla crudeltà dei «liberatori», che non avevano risparmiato neppure i bambini. La propaganda fece realizzare proclami e illustrazioni macabre, come quella disegnata dal famoso artista Gino Boccasile dove una mano scheletrica appariva sotto ai bombardieri pronta ad afferrare le vite dei bambini seduti ai banchi di scuola. La strage del 20 ottobre fu un duro colpo di immagine per gli anglo-americani ormai giunti alla fase finale della Campagna d’Italia.

Le salme dei piccoli martiri di Gorla furono portate in Duomo, dove le esequie furono officiate dal cardinale Schuster, arcivescovo di Milano. Dopo una seconda funzione nella parrocchia vicina alla scuola, le salme furono inumate nel piccolo cimitero del quartiere Greco trasportate da una lunga coda di camion militari. Lì rimarranno fino alla metà degli anni ’50 quando furono definitivamente accolti nelle cellette dell’ossario ricavato sotto al monumento realizzato nel 1947 dallo scultore Remo Brioschi.

Il cammino della memoria

Nel dopoguerra iniziò l’attività del comitato dei parenti dei Piccoli Martiri per ottenere un riconoscimento della responsabilità da parte delle autorità statunitensi, che non avvenne mai per tutti i decenni della Guerra Fredda ed oltre. Nell’immediato dopoguerra, l’area dove sorgeva la scuola di Gorla fu addirittura lottizzata per la prevista costruzione di un cinema. Iniziava la lunga battaglia dei parenti delle vittime per la costruzione di un luogo della memoria. Grazie alla pressione del comitato, il sindaco di Milano Antonio Greppi decise di abbandonare il progetto e di consegnare l'area alla popolazione del quartiere. L'obiettivo delle famiglie dei Piccoli Martiri era la costruzione di un monumento-ossario dove i 184 bambini avrebbero potuto riposare assieme e con loro le maestre che persero la vita assieme a loro nel crollo. Ma i fondi, nell’Italia prostrata dalle conseguenze economiche del conflitto, erano indisponibili. Fu la volontà incrollabile, supportata da enormi sacrifici personali e in qualche caso dalla beneficenza di realtà private, a rendere possibile la costruzione del monumento (oggi dicharato monumento nazionale). Fu scelto l’artista Remo Brioschi, che nel 1947 terminò l’opera che ancora oggi occupa l’area della scuola elementare nella piazza, successivamente dedicata ai Piccoli Martiri. Due alte colonne di marmo sovrastate da un altro blocco orizzontale recano la data del bombardamento e due bassorilievi che rappresentano i bombardieri nell’atto di sganciare gli ordigni. Sul blocco in cima al monumento la scritta «Ecco la guerra», descrizione sintetica del gruppo bronzeo antistante, che raffigura una madre con il volto coperto da un cappuccio recante tra le braccia protese in avanti un bambino esanime. Inaugurato nel 1947, dagli anni ’50 ospiterà nella cripta sotto la sua base i loculi dei bambini e delle maestre.

Attorno a questo monumento, e nel quartiere di Gorla la memoria non si spense mai. Il passo ulteriore da compiere per i sopravvissuti come Graziella Ghisalberti e Maria Luisa Rumi (che quel giorno si salvarono a stento perché riuscirono ad uscire dalla scuola prima che la bomba la colpisse) era quello forse più difficile: le scuse ufficiali o almeno un riconoscimento da parte delle autorità americane. Per lunghi decenni, mentre Graziella e gli altri testimoni tenevano vivo il ricordo dei loro compagni di scuola, rimasero senza risposte. Solamente nel 70° anniversario della strage, nel 2014, per la prima volta un cittadino americano si presentò ai piedi del monumento con un mazzo di fiori. Robert Bloomhoff, professore residente in Brianza si era presentato spontaneamente, ma per i sopravvissuti e i parenti dei bambini si trattava già di un passo importante. La loro volontà ferrea sarà premiata negli anni successivi con la presenza di rappresentanti del Consolato americano di Milano. Nel 2020 fu presente alla cerimonia l’addetto alla stampa e alla cultura Anthony Deaton. E oggi, a 80 anni da quel tragico mattino, alle celebrazioni hanno preso parte il Presidente Sergio Mattarella, che ha visitato il monumento-ossario il 14 ottobre 2024 e si è intrattenuto a lungo con Graziella Ghisalberti, Maria Luisa Rumi e i familiari delle vittime. Il 20 ottobre anche il nuovo addetto alla stampa e alla cultura del consolato Usa, Yoon Nam, era a Gorla con un omaggio floreale che ha deposto ai piedi del monumento. Raggiunto da La Verità, ha dichiarato: «Ho saputo della tragedia di Gorla ancora prima dei canali ufficiali, durante le lezioni di italiano un docente me ne aveva parlato». E oggi Nam ha rinnovato gli omaggi alle vittime in qualità di rappresentante degli Usa a Milano durante la cerimonia a cui hanno preso parte, oltre al sindaco Beppe Sala, il sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti e le associazioni dei parenti delle vittime di guerra. Davanti al monumento, quando la tromba ha intonato il «silenzio», la voce dei Piccoli Martiri di Gorla non era mai stata così forte.