2025-11-28

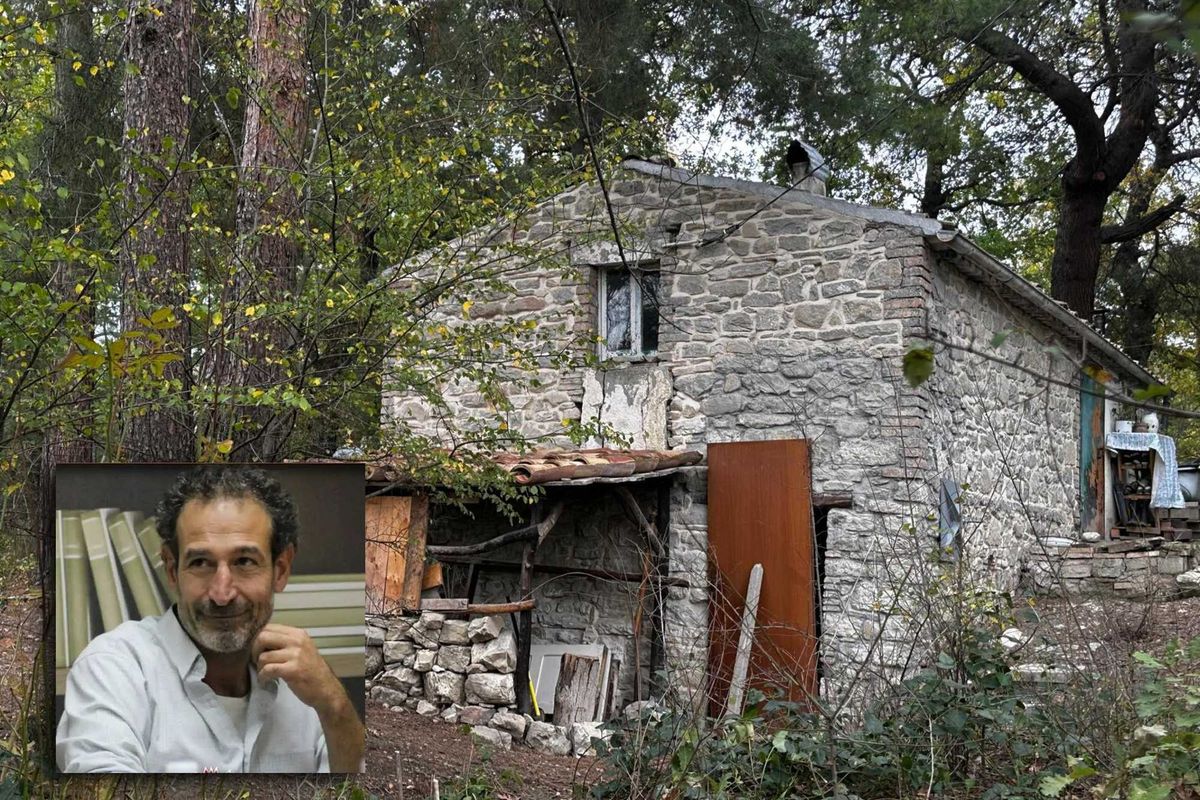

Stefano Boni: «Le nostre società “libere” abusano di psicofarmaci ma vietano la vita rurale»

L’antropologo riflette sul caso abruzzese della famiglia con casa nel bosco: «Paradossale condannare un modello che fa riscoprire fatica e spiritualità».Stefano Boni è un antropologo dell’università di Modena e Reggio Emilia che da tempo si dedica a osservare le conseguenze della tendenza occidentale alla rimozione della fatica e del rapporto con la natura. Ne scrisse un bellissimo saggio intitolato Homo comfort (Eleuthera) e di certo il tema torna oggi di attualità con la vicenda dei bambini tolti ai genitori a Chieti. Professore, il caso della cosiddetta «famiglia nel bosco» ha coinvolto molto gli italiani. Tanti hanno preso le parti dei genitori, ma sembra che per il tribunale e pure per vari commentatori non sia ammissibile compiere quella scelta di vita.«È un po’ paradossale che le società che si proclamano il culmine della libertà mondiale, che addirittura si permettono di andare a fare guerre per imporre il proprio modello di libertà, poi non permettano uno stile di vita che, ricordo, era quello dei nostri nonni, e che adesso non solo è diventato inusuale, ma è diventato persino inconcepibile per molti. E quando diventa inconcepibile viene anche criminalizzato. In sostanza quello che si sta criminalizzando qui è un eccesso di rapporto con la natura. Dietro c’è una scelta - che viene esplicitata - morale, politica, filosofica della famiglia di stare a contatto con la natura, di nutrirsi di un contatto con la natura più profondo. Il che potrebbe essere anche pensato come un piccolo contributo alla emancipazione da un mondo eccessivamente tecnologico, che probabilmente ci sta portando al collasso. Perché questo livello di tecnologia ha una serie di conseguenze negative che noi tendenzialmente tendiamo a rimuovere, che sicuramente le istituzioni tendono a ignorare. È curioso anche che chi va in una direzione veramente sostenibile - con tutta la retorica di sostenibilità che si fa di questi tempi - venga criminalizzato. È davvero un caso emblematico, secondo me, di dove stiamo andando».Qualcuno insiste sul fatto che la madre di questi bambini offra su un sito internet guarigioni spirituali, che sia una specie di fricchettona un po’ new age. Si suggerisce che entrambi i genitori siano un po’ fanatici. «Un po’ sospetti, no? La spiritualità è stata asfaltata dal modernismo tecnologico, da questa presunta razionalità suprema del tecnicismo contemporaneo. Quindi se uno cerca un qualche tipo di spiritualità e non si accontenta dell’esperienza edonistica e consumistica e di comfort del mondo moderno, viene guardato male. Se uno si azzarda a pensare che ci sia magari un’armonia trascendente da salvaguardare o che magari un profondo malessere non si possa risolvere solamente con la medicina biochimica, ma anche riprendendo contatto con se stessi, ecco che arriva la criminalizzazione. Si criminalizza il fatto di proporre un’alternativa sistemica e filosofica al mondo moderno e contemporaneo in cui si vorrebbero standardizzare tutti quanti. La spiritualità è qualcosa di sospetto. Il pensiero che si possa guarire stando a contatto con la natura, guarire prendendosi cura di sé stessi, toccando gli animali, facendo una passeggiata nel bosco, non solamente imbottendosi di psicofarmaci, è qualcosa che nel mondo moderno crea un particolare disagio. Anche se in realtà funziona, perché vediamo una richiesta di questo tipo di approccio al vivere che si sta allargando a dismisura, quello che viene chiamato mondo new age ormai è una galassia smisurata a cui tantissime persone - anche della classe media italiana - fanno riferimento costantemente. Però è un ambito che non è controllato dalle istituzioni, né considerato. Dopo tutto non è scienza e quindi non si può, come dire, incorporare tutto ciò in questo mondo, dunque lo si criminalizza». In realtà, al di là di questa vicenda, anche la scienza ci conforta sul fatto che in fondo, forse, anche per i nostri corpi oltre che per le nostre menti non sia poi così negativo vivere in una condizione di «selvatichezza» anche solo leggermente maggiore.«Io direi che una condizione più selvatica è decisamente migliore rispetto agli ambienti iperigienizzati e asettici in cui ci troviamo a vivere in continuazione. Dicono che la casa in cui viveva la famiglia è insalubre, ma vivere nella Pianura padana è salubre? Se si ha una visione di scienza un po’ più ampia ci si rende conto che il contatto con la natura è fondamentale. Basta ascoltarsi dopo una passeggiata in montagna: rispetto a un’ora passata nel traffico urbano, le sensazioni sono totalmente diverse, il benessere è diverso. Corpi che vivono in ambienti iperigienizzati e asettici non hanno più uno scambio complesso con i patogeni circostanti che permettono di sviluppare le difese immunitarie e quindi possono svilupparsi malattie autoimmuni. È dimostrato che ci sono meno allergie nelle persone che hanno gatti o cani che circolano per la casa perché il cane è un salutare vettore di patogeni in piccole dosi dentro gli ambienti domestici con cui noi interagiamo e quindi creiamo le nostre difese immunitarie. Ma pensiamo anche al rapporto con la natura nel senso di rapporto con la fatica, l’obesità in altre epoche storiche era tendenzialmente assente se non in persone potenti e ricche».Mi pare che quello della fatica sia il grande tema dei nostri tempi. Siamo disabituati alla fatica non solo fisica ma anche psicologica, emotiva. Si fatica a maneggiare la frustrazione, a gestire le difficoltà e le asperità della vita. «Sì, siamo stati una società che è stata indotta a vivere la leggerezza e la comodità e il comfort come qualcosa che arriva subito, immediatamente, senza fare un pur minimo sforzo. Non si salgono più le scale, ma c’è la scala mobile, non si tirano più giù le tapparelle ma si attivano da lontano. Il telecomando è un simbolo di tutto questo, non ci si muove più. Se si guarda come si muovevano i corpi cent’anni fa, ci si rende conto che è cambiata proprio la postura, è cambiata la forma, sono cambiate le patologie perché praticamente muoviamo solamente testa, occhi e mani. Muoviamo molto poco il corpo e questo è un problema serio che non affrontiamo perché siamo inseriti in un mondo in cui la tecnologia ci permette di fare tutto senza venire coinvolti fisicamente. Riusciamo ad ammazzare a distanza: prima dovevi trovarti qualcuno davanti e affrontarlo, vedere la morte in faccia, adesso come in un videogioco sposti il drone. Il coinvolgimento fisico, olistico, complessivo è stato frantumato dal digitale e questo ha una serie di conseguenze anche sulla psiche. Si perde l’abitudine alla fatica, al fatto che nella vita e nelle relazioni non si ottiene tutto subito: sbagli, riprovi, sudi, a volte è estenuante. Pensiamo alle mani: se uno prova a fare l’orto con la zappa si feriscono, esce sangue, ma poi vengono i calli. Se le mani non le usi mai e non passi mai dal dolore, il callo non ti verrà. E siamo proprio una società senza calli, una società che non non mette più in gioco il suo corpo a livello olistico ma gioca tutto attraverso il digitale con delle conseguenze psicologiche (basti vedere il consumo di psicofarmaci) preoccupanti». Forse abbiamo bisogno anche di calli emotivi, per imparare ad affrontare le difficoltà delle relazioni. «Infatti soprattutto i giovani rifuggono relazioni complesse, durature, impegnative e tendono a pretendere il tutto subito, a cui sono abituati dalla tecnologia anche appunto nelle relazioni. E lì si crea un cortocircuito perché nelle relazioni c’è davanti un’altra persona, non una macchina che esegue i tuoi ordini ai tuoi tempi, e quindi diventa tutto molto più complesso. Non si è più abituati a temprarsi nella vita, attraverso le mille difficoltà che creavano dei caratteri forti e che creavano anche una capacità di stare dentro situazioni disagevoli in cui a volte bisogna stare per riuscire ad andare oltre».

Sullo sfondo Palazzo Marino a Milano (iStock). Nei due riquadri gli slogan dell’associazione Mica Macho