Riscopriamo Wells che 120 anni fa generò gli incubi peggiori della tecnomodernità

L'abitazione londinese in cui soggiornò Herbert George Wells è in Baker Street, di fronte allo Sherlock Holmes Museum, lo studio immaginario del Gran Detective, ricostruito al 221b, inesistente nell'autentica numerazione dell'arteria. La figura e l'opera dello scrittore vengono segnalati da una delle targhe circolari blu che costellano Londra, rievocandone gli abitanti più illustri. Ma che il fittizio Sherlock Holmes e il reale precursore della fantascienza siano dirimpettai a futura memoria scandisce una sincronicità, secondo la definizione di Jung.

Il consulente investigativo e l'esploratore dello spazio e del tempo costituiscono due capisaldi dell'Età Vittoriana, fucina dell'attuale deriva dell'Occidente. Mentre Jack lo Squartatore trucidava prostitute a Whitechapel, le macchine industriali a vapore avviavano la produzione di massa, Charles Babbage inventava il calcolatore meccanico, per il quale Lady Ada Lovelace creava il linguaggio matematico della programmazione.

Quando Wells partorì i suoi scientific romances, il futuro gli levitava intorno, gravido di orribili contrasti. La Londra dell'iniziale ascesa capitalista, antesignana della globalizzazione, strideva con la disperata indigenza del proletariato, con la diffusione delle malattie, con la mortalità infantile. I gentiluomini che trascorrevano le serate nei club di St. James Street e di Piccadilly o portavano le consorti ingioiellate nei teatri del West End erano gli stessi che più tardi cercavano sollazzi proibiti con le prostitute e nelle fumerie di oppio. Da un lato una disumanità sordida, notturna e sotterranea, dall'altro una classe di privilegiati.

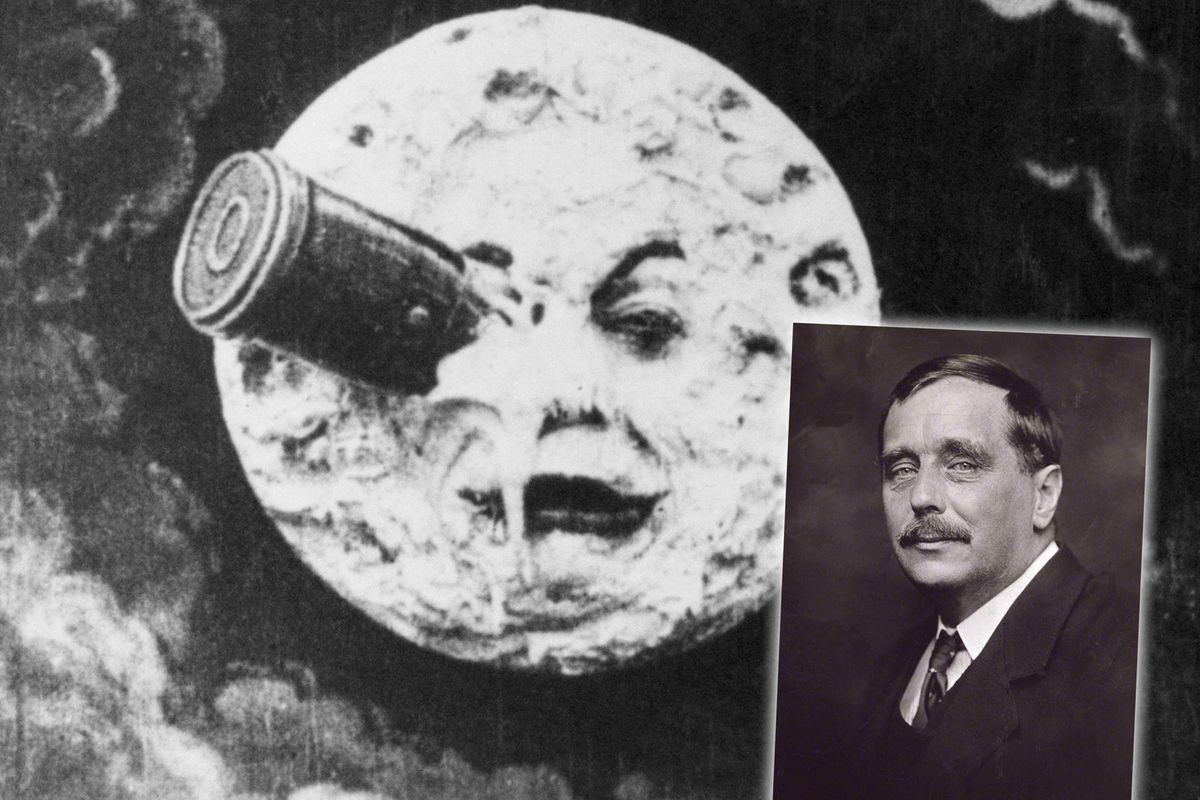

Proiettato in avanti di millenni, il divario sfociava nella mutazione antropologica di due specie distinte, gli Eloi idilliaci e i Morlock cannibali de La macchina del tempo. Ma Wells intendeva speculare a livello narrativo sugli sviluppi più ravvicinati di quanto aveva intorno. Dopo aver fatto invadere la Terra dai marziani e poco prima di portare i primi uomini sulla luna, pubblicò Il risveglio del dormiente nel 1899, allo scoccare del Novecento.

Il romanzo viene ora riproposto a cura di Carlo Pagetti, docente universitario e critico, che con le sue escursioni nei territori della distopia e dintorni ha definitivamente sfatato le riduzioni a mero «genere» quello che è invece un retaggio culturale, filosofico e soprattutto epistemologico.

Il titolo originale di Wells viene preceduto da una precisa collocazione temporale, Londra 2100. Non si tratta di un espediente editoriale, quanto di un arricchimento didascalico. Scrive Pagetti nella presentazione: «Un dinamismo frenetico, fatto di suoni e di immagini in movimento, caratterizza la vita di una Londra sempre illuminata, dove quindi non esiste la differenza tra il giorno e la notte, attraversata dalle sfreccianti strade formate da nastri che si snodano a velocità diverse, solcata da cavi cabine aeree, inondata di enormi scritte pubblicitarie…». Wells anticipa lo scenario di Blade Runner, che Ridley Scott trasse da un romanzo di Philip K. Dick, autore ripetutamente analizzato da Pagetti.

In questo domani si risveglia Graham, il protagonista, che a differenza di quello de La macchina del tempo qui ha un cognome. Destinato, peraltro, a una grande rinomanza nella Londra futura, dove si scopre detentore di una ricchezza da nababbo grazie agli interessi accumulati dalle sue azioni bancarie, ma anche portatore di un carisma messianico. Le masse schiavizzate, infatti, sognano il risveglio del Dormiente che le affrancherà dal dominio dei capitalisti.

La trance di Graham è durata molto di più del sonno del Rip Van Winkle di Washington Irving, che si abbandona al sonno per 20 anni con il mero fine di sottrarsi a una moglie tirannica. Wells gli ha fatto compiere il balzo in un'altra epoca, non troppo lontana. Dove le promesse del socialismo vittoriano, del fabianesimo di George Bernard Shaw e, successivamente, di certo ecumenismo di Bertrand Russell e dell'idolatria hippie di Herbert Marcuse hanno trasformato la realtà in un incubo da cui non c'è risveglio. La finanza accelerata dalle telecomunicazioni non preludeva all'avvento di una nuova età dell'oro.

E tanta lungimiranza viene proprio dal cuore della borghesia illuminata che un giorno sarebbe stata definita liberal negli Stati Uniti e radical chic in Italia. Wells preconizzava l'implosione del progresso, o meglio, del «progressismo». Peccato che non abbia potuto conoscere Roger Scruton. Fu lui a ravvisare la scomparsa di un principio che salverebbe l'umanità da sé stessa: la mediazione. Qualcosa che non si concilia con la furia incontrollabile degli utopisti.

Allora, per il Wells de Il risveglio del dormiente torna quanto affermò il compianto Vittorio Curtoni, colonna portante della fantascienza italiana: «Il futuro che non c'è stato, per me, è enormemente più grande di quello che c'è stato. Abbiamo perso il sogno. Il futuro che c'è stato. L'attuale presente, è tecnologia ad alto tasso di obsolescenza programmata».