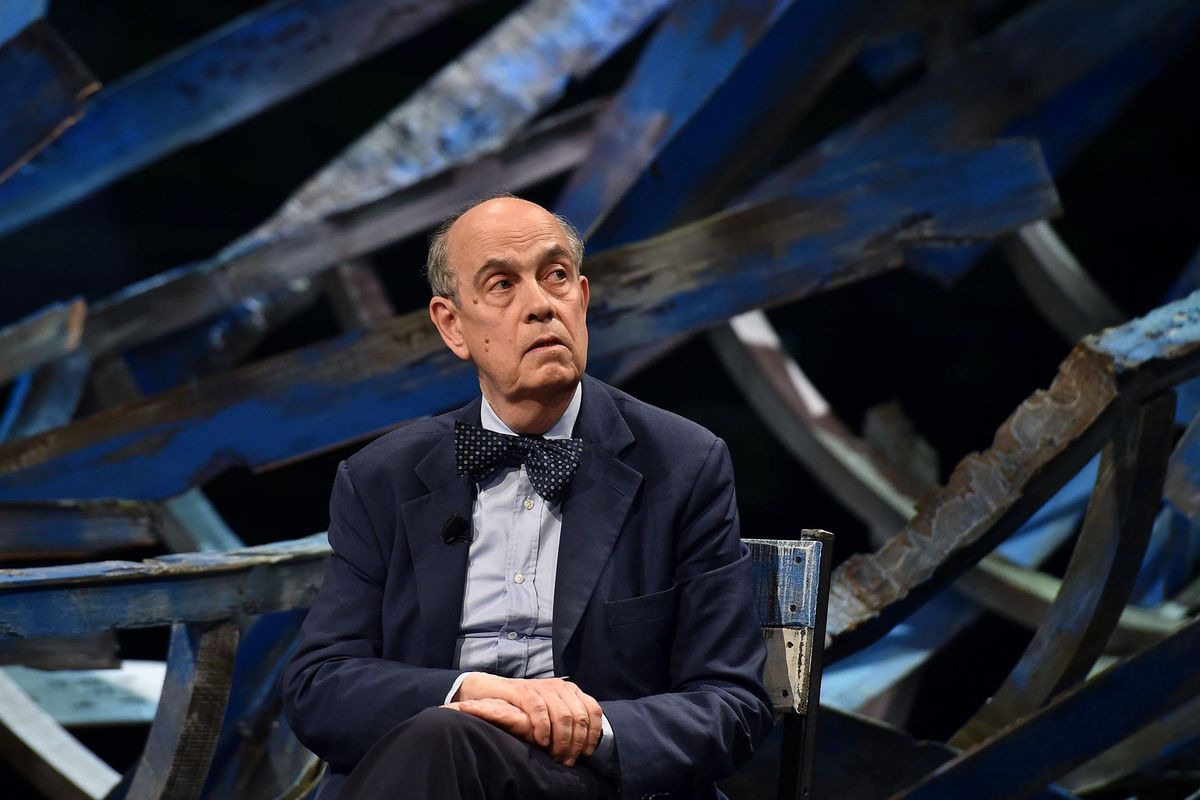

Professor Marco Tarchi, politologo e ordinario di Scienza politica a Firenze: habemus Papam americano. E adesso?

«A giudicare dai primi passi, mi sembra che la scelta sia caduta su un uomo di dottrina, interessato ai problemi sociali ma soprattutto alla restaurazione della fede in un mondo che, a partire dall’Occidente, ha sepolto le preoccupazioni spirituali sotto la coltre di materialismo pratico della società consumistica. Forse non piacerà a Trump, ma a chi non coltiva il mito dell’american way of life probabilmente sì».

L’altro osservato speciale è George Simion, in Romania. Come spiega il suo successo al primo turno delle presidenziali, e quali saranno le conseguenze in Europa di una sua eventuale vittoria?

«Il fatto che Simion abbia quasi raddoppiato la percentuale di voti raggiunta al primo turno della precedente tornata elettorale presidenziale dall’outsider Calin Georgescu dimostra almeno tre cose. Primo, che ricorrere a strumenti poliziesco-giudiziari per impedire agli elettori di esprimere la loro protesta non paga. Secondo, che anche senza profluvi di messaggi su TikTok ipoteticamente pilotati dalla Russia i candidati che contestano le politiche dell’attuale governo sono in grado di affermarsi. Terzo, che il malessere dell’opinione pubblica rumena è in ulteriore crescita. Le cause? Un elevato livello di corruzione e inefficienza della classe politica e un desiderio di novità: gli stessi fattori che hanno determinato gran parte dei successi di formazioni populiste in molti Paesi europei. Qualora Simion venisse eletto presidente, modererebbe i toni delle sue affermazioni, come ha fatto Meloni in Italia. Anzi, ha già cominciato a farlo. Ma l’Unione europea lo guarderà in cagnesco».

Quando parla di strumenti «poliziesco-giudiziari», viene in mente il tentativo di mettere fuori legge l’Afd in Germania. Perché i consensi di questa formazione continuano a salire?

«Oltre all’insoddisfazione per alcune politiche del precedente governo, soprattutto in materia di Green deal, e per un peggioramento della situazione economica, in Germania ha assunto ormai una dimensione endemica la questione migratoria, con le sue pesanti conseguenze sull’ordine pubblico (si pensi ai ripetuti attentati di matrice islamista), sul mercato del lavoro e sulla convivenza sociale. Merz, in campagna elettorale, ha cercato di rincorrere l’AfD su questi temi per limitare i danni, ma poi ha scelto l’alleanza con i socialdemocratici. Era inevitabile che una parte dei suoi elettori non la prendesse bene».

Per la prima volta un cancelliere non viene eletto al primo colpo nel passaggio parlamentare a Berlino. Un segnale preoccupante?

«Per la coalizione di governo, senza dubbio. Per la tenuta complessiva del sistema, no di certo. Sono stati ormai numerosi gli accordi multipartitici in Germania, e l’Italia insegna che le alleanze fra forze eterogenee non comportano rischi per la democrazia. Semmai possono produrre intoppi nella adozione delle politiche promesse e scontentare gli elettori».

In Francia Marine Le Pen non sarà candidabile per motivi giudiziari. L’opposizione ai partiti sovranisti viaggia su binari non politici?

«Direi proprio di sì. In un caso analogo, il partito centrista Modem se l’era cavata con pene ridotte, nessuna pesante pronuncia di ineleggibilità e l’assoluzione del suo leader Bayrou, oggi alla testa del governo, di cui non era stata provata la responsabilità diretta negli illeciti. Può essere che il Rassemblement national abbia sbagliato strategia difensiva, attaccando frontalmente gli accusatori, ma l’azzoppamento della candidata favorita a due anni dall’elezione sa tanto di mossa – e vendetta – politica».

L’Unione europea sarà costretta a cambiare assetto, di fronte ai verdetti elettorali che sconfessano la dirigenza di Bruxelles? Quale sarà l’esito di queste tensioni?

«Temo che non succederà niente, o ben poco. Von der Leyen mostra un atteggiamento sprezzante verso chiunque metta in discussione la sua linea e tira dritta per la sua strada, sperando che il sostegno dei poteri forti, economico e giudiziario, possa esserle sufficiente a superare le difficoltà. I dirigenti dell’Unione vedono i populisti come nemici con cui non si può venire a patti e sembrano intenzionati a proseguire nella strategia del muro contro muro».

Merz e Macron, i due leader dell’asse franco-tedesco un tempo perno del potere europeo, oggi sono fortemente depotenziati. La scelta di allestire un comitato di difesa congiunto per il riarmo è un tentativo di riacquistare centralità?

«Sicuramente. Entrambi, soprattutto Macron, sanno di avere forti opposizioni interne e per cercare di superare l’ostacolo si sforzano di spostare l’asse della propria azione sul terreno internazionale. La carta che stanno congiuntamente giocando in questo momento è un’ulteriore gara al rialzo nel suscitare paura per i presunti appetiti territoriali dell’orso russo. Riarmo e difesa sono termini che istigano a costruire nell’immaginario collettivo l’immagine di Putin come un nuovo Hitler e del suo Paese come un nuovo Impero del Male. Che la realtà sia tutt’altra non conta. Sono espedienti del marketing politico».

Quale sarà il punto di caduta della guerra in Ucraina, considerando l’attuale situazione di stallo nei tentativi di tregua?

«Malgrado alcuni gravi errori iniziali nella conduzione della guerra, compiuti sottovalutando le forze ucraine e soprattutto il forte appoggio logistico fornito dalla Nato a Kiev, l’obiettivo russo è stato fin dall’inizio piuttosto chiaro: conquistare le regioni dell’Est del Paese che si erano ribellate sin dal 2014. Non credo che Putin vorrà giungere ad un accordo prima di aver raggiunto sul terreno il controllo di quelle zone. Il che significa che la guerra potrebbe continuare ancora a lungo oppure, se il fronte difensivo ucraino fosse rotto, concludersi in breve tempo».

Qual è l’obiettivo di Putin? Ricostituire una fascia di sicurezza rispetto al blocco Nato, oppure esercitare una politica di potenza - come molti temono – sul resto d’Europa?

«Non sono fra coloro che esprimono questo timore; giudico anzi grottesche le dichiarazioni di quei politici e giornalisti che si sono spunti fino al punto di farneticare sulle truppe russe in marcia su Lisbona, o anche solo su Varsavia. Lo scopo dell’attacco – che per certi versi continuo comunque a ritenere un errore di calcolo di Putin – era costruire una zona cuscinetto rispetto alla progressiva avanzata della Nato verso i suoi confini, quell’“abbaiare alle porte” di cui ha parlato papa Francesco. L’atteggiamento di ossequiente allineamento dell’Unione europea alla strategia atlantista non ha fatto altro che accrescere la convinzione russa di una preconcetta ostilità dell’Occidente».

La politica muscolare di Trump sui dazi, e i successivi tentativi di mediazione, vengono descritti come il primo passo di un inevitabile tramonto americano, e più in generale una tappa del declino dell’Occidente. Condivide?

«Con tutto il rispetto per Emmanuel Todd, non ne sono convinto. Si tratta piuttosto di un cambiamento, forse solo provvisorio, di strumenti nella prosecuzione dei disegni egemonici su scala planetaria degli Stati Uniti, che peraltro possono contare sull’impregnazione di coscienze e mentalità degli europei garantita dal soft power di cui dispongono. Certo, il ritorno di Trump alla presidenza ha attenuato questa fascinazione negli ambienti progressisti, ma è un offuscamento parziale e temporaneo. L’Europa non sa pensarsi come una realtà davvero autonoma, e men che mai indipendente».

Il ventilato «ritiro» americano dall’Europa coincide con la fine dell’ordine statunitense iniziato dopo la seconda guerra mondiale?

«La fine, no; un riassestamento di sicuro. Ma il fenomeno ha già iniziato a manifestarsi da tempo, sul terreno che da parte americana era meno atteso, cioè quello della sfida economica e tecnologica. La creazione dei Brics e la successiva estensione del loro numero e della loro influenza è il segnale più significativo, anche se non l’unico, di questa tendenza. Le uscite trumpiane su Groenlandia, Panama e Canada sono indicative del nervosismo di chi deve cercare nuove strade per ritornare alla posizione dominante che sembrava acquisita nel 1989».

La Cina torna ad alzare la tensione su Taiwan. È Pechino il vero nemico?

«Per gli Stati Uniti e i loro obiettivi, certamente. E nel momento in cui da Washington non si esclude di poter usare le maniere forti per annettere la Groenlandia, sarebbe ingenuo immaginare che Pechino possa restarsene con le mani in mano. Ma lo scontro tra le due attuali maggiori potenze mondiali continuerà ad avere, credo, come terreno cruciale l’economia e la finanza. Spostarlo sul versante bellico comporterebbe rischi e costi molto elevati – forse troppo – per entrambe le parti. Per ora, le manovre cinesi sanno di gioco di nervi».