La lezione del prof Ratzinger.La ragione che fa da sola tradisce la storia dell’Europa

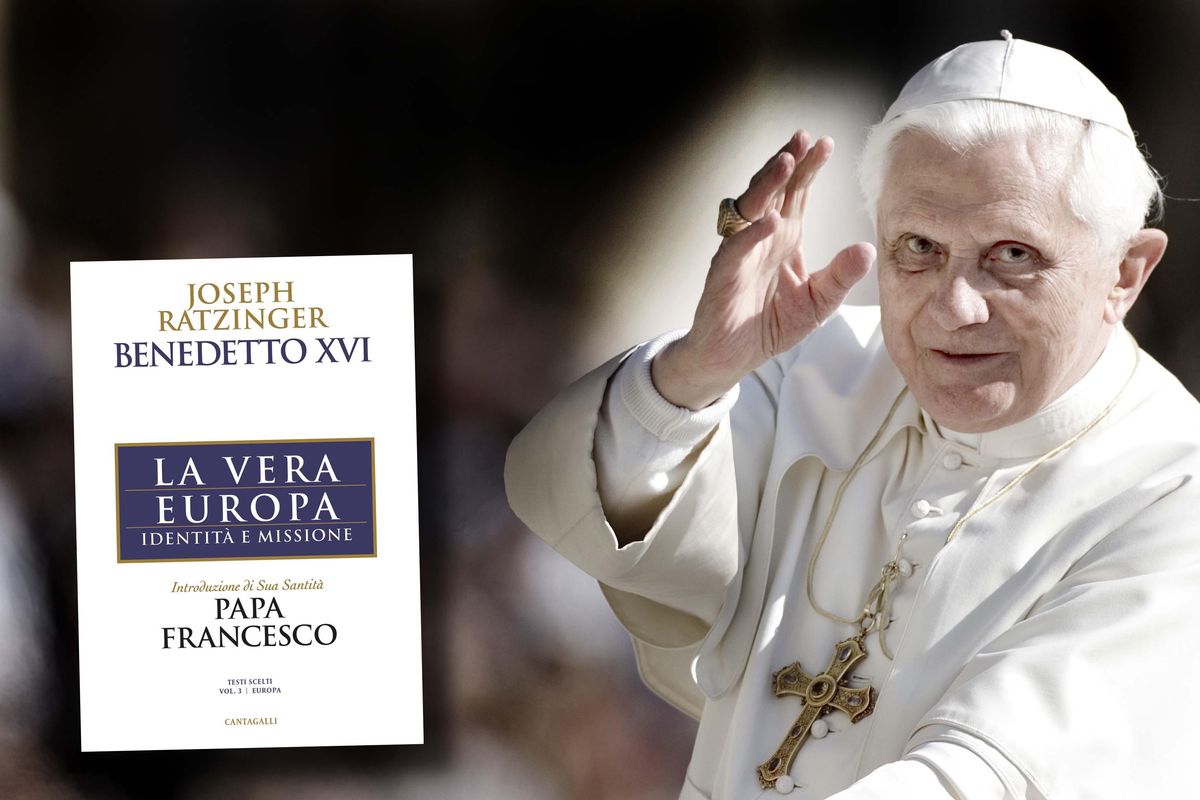

Per gentile concessione di Edizioni Cantagalli, pubblichiamo un estratto del volume «La vera Europa. Identità e missione», che raccoglie diversi scritti di Benedetto XVI con prefazione di Francesco.

Nella storia movimentata del concetto e della realtà di «Europa», è sintomatico che la preoccupazione per essa si sia sempre presentata in modo accentuato quando incombeva «un pericolo per i popoli che vanno unificati sotto questo nome collettivo».

Non si tratta, quindi, di un fenomeno limitato alla nostra epoca, che di fronte alle distruzioni provocate da entrambe le guerre mondiali ha visto diventare pressante, nel mondo europeo, la questione dell’Occidente e della ricostruzione di un’Europa unita. Heinz Gollwitzer ha messo in evidenza come già il passaggio, riuscito dall’inizio dell’epoca moderna, della parola «Europa» dalla lingua colta in quella popolare, non sia stato solo una conseguenza della grande efficacia del pensiero umanistico, ma vada considerato anche come una reazione alla minaccia da parte dei turchi. L’Europa scopre sé stessa nel modo più chiaro quando viene messa con forza di fronte a ciò che rappresenta l’opposto della sua essenza.

Ci si può avvicinare più facilmente alla natura di una cosa constatando innanzitutto, una volta per tutte, ciò che essa non è. Il problema dell’attuale dibattito sull’Europa, e anche quello della lotta politica riguardo all’Europa, consiste in gran parte nel fatto che rimane poco chiaro cosa si intenda o si affermi effettivamente con «Europa». È qualcosa di più di un sogno romantico alquanto nebuloso? È qualcosa di più che una comunione di interessi politico-economici tra i Paesi che una volta dominavano il mondo, che sono ormai in una posizione marginale? Ciò che si intende effettivamente con Europa deve, probabilmente, trovarsi tra l’idealismo nebuloso e la comunione di interessi meramente pragmatica: ma solo se essa è più sia dell’uno che dell’altra, può rappresentare in modo durevole lo scopo insieme reale e ideale di un agire politico moralmente determinato.

Ciò che è soltanto reale, senza un’idea morale che gli dia forma, non resiste; ma anche il mero ideale, che non abbia alcun contenuto politico concreto, rimane inefficace e vuoto. Allora una prima tesi, che deve fare da fondamento alla mia relazione, potrebbe essere: solo se il concetto di «Europa» rappresenta una sintesi di realtà politica e idealità morale può diventare una forza determinante per il futuro. Di conseguenza, dobbiamo cercare un concetto di Europa che soddisfi queste esigenze.

Come metodo, ci si è appena offerta, a partire dalla stessa storia del pensiero europeo e della realtà europea, la via di chiedere, innanzitutto ai modelli opposti, quello che l’Europa non è. In una seconda sezione vorrei poi tentare di enunciare le componenti positive del concetto di «Europa». La terza parte, infine, dovrebbe definire molto brevemente i compiti che si pongono a chi vuole l’Europa.

I modelli opposti

Se cominciamo con il rintracciare i modelli opposti a quello che, in base alla sua storia e all’etica custodita in essa, si deve chiamare «Europa», allora vedo in particolare tre di essi che esprimono ciascuno una diversa inclinazione rispetto alla dinamica storica dell’Europa. In tutto il mondo vi è oggi, innanzitutto, una forte tendenza psicologica e politica che vorrebbe tornare indietro nella storia, a prima dell’elemento europeo: essa vorrebbe, per così dire, purificare dall’invasione di ciò che è europeo, che viene visto come un allontanamento dalla propria essenza o, addirittura, come peccato originale della storia, come causa della pericolosissima crisi nella quale si trova oggi l’umanità.

C’è una seconda tendenza a fuggire in avanti rispetto alla storia d’Europa e a mettere da parte il suo orientamento, in modo tale da rompere il legame con i suoi fondamenti. Come terza, vi è una tendenza che unisce entrambi i suddetti orientamenti, ottenendo perciò la più salda fusione di realismo e forze motrici ideali e divenendo, così, anche il più potente modello opposto all’Europa. Di seguito vorrei tentare di tratteggiare brevemente queste tre tendenze, attraverso le quali credo che si possano segnare i confini del concetto di «Europa».

ritorno al passato

Dalla fine dell’antichità sin nella prima età moderna inoltrata, l’islam si delineò come il vero antagonista dell’Europa: la contrapposizione fra Europa e Asia, fra Erebo (Occidente) e Oriente , già presente in Ecateo di Mileto nel VI secolo a.C. e intesa non solo geograficamente, continuò ad agire trasformata anche in questo confronto. L’islam è sin dal suo inizio, sotto certi aspetti, un ritorno a un monoteismo che non accetta la svolta cristiana verso un Dio diventato uomo e che si chiude ugualmente alla razionalità greca e alla sua cultura, che oltre l’idea dell’incarnazione di Dio era diventata parte integrante del monoteismo cristiano.

A questo si può naturalmente obiettare che, nel corso della storia, nell’islam ci sono stati sempre degli avvicinamenti al mondo spirituale della Grecia, ma essi non durarono mai a lungo. Prima di tutto, con questo si afferma che la separazione di fede e legge, di religione e diritto tribale non viene compiuta nell’Islam e non è neppure effettuabile senza che si tocchi la sua stessa essenza. In altri termini: la fede si presenta sotto la forma di un sistema più o meno arcaico di modi di vivere legati al diritto civile o penale.

Essa non è di certo definita in base alla nazione, ma in un sistema giuridico che la fissa etnicamente e culturalmente e nel contempo pone limiti alla razionalità, laddove la sintesi cristiana vede, invece, determinato lo spazio della ratio. A partire dal XVIII secolo, l’islam aveva perso sensibilmente il proprio peso politico e morale e, dal XIX secolo, era finito sempre di più sotto l’influenza dei sistemi giuridici europei, i quali si considerarono, perciò, universalizzabili, in quanto si erano staccati dal fondamento cristiano e ora si presentavano come diritto naturale. Ma dove l’islam è, oppure diventa, vivo come fede, tali sistemi giuridici necessariamente vengono sentiti, proprio per questo, come empi e contrari alla religione.

Di fronte all’unità di elemento etnico e religioso, essi appaiono come un’aggressione etnica e religiosa al tempo stesso, come un allontanamento non solo da sé, ma anche da ciò che è la propria essenza; le due cose, insieme, scatenano quella reazione che possiamo osservare oggi. Ci sono, certamente, molte ragioni per la comparsa di questa tendenza e per la sua crescita, che qui non possono essere trattate nel dettaglio. Soprattutto, vi è da una parte il rafforzamento politico ed economico del mondo arabo, ma dall’altra anche la crisi nella quale è finito il diritto naturale europeo dopo che esso stesso ha rinunciato del tutto ai propri fondamenti religiosi e minaccia di fatto di mutarsi, improvvisamente, in un dominio dell’anarchia.

Nel momento in cui l’Europa mette in questione o elimina i propri fondamenti spirituali, si separa dalla propria storia e la definisce una cloaca, la risposta di una cultura non europea non può che essere una reazione radicale e un ritorno all’indietro, a prima dell’incontro coi valori cristiani. Del resto, considero questa reazione del mondo islamico solo la parte più visibile e politicamente più efficace di un movimento variamente attivo, che opera con forza all’interno della stessa coscienza europea.

Il lavoro di Lévi-Strauss - per citare solo un esempio - esprime da parte sua il desiderio dello spirito europeo di lasciare di nuovo dietro di sé l’addomesticamento cristiano proprio in quanto tale - come fosse una schiavitù che diventa visibile di fronte al «monde sauvage», il miglior mondo possibile. A un altro livello, certamente, tuttavia sotto certi aspetti strutturalmente imparentata con questo, sta la forma più terribile e spaventosa del regresso a prima del cristianesimo: ciò che la Germania ha vissuto nella prima metà del nostro secolo e ha dimostrato al resto dell’umanità.

Infatti il nazionalsocialismo fu, secondo la sua tendenza fondamentale, il rifiuto del cristianesimo in quanto allontanamento dalla «bella», germanica «natura selvaggia» e il desiderio di ritornare a prima dell’«allontanamento» giudaico-cristiano da tale «natura selvaggia», che veniva celebrata come la vera cultura.

La fuga in avanti

Una seconda antitesi a ciò che si presenta storicamente e moralmente come Europa si è sviluppata - in modo del tutto diverso da come descritto sinora - dalla natura dello stesso spirito europeo e oggi deve essere certamente definita come la condizione dominante nel pensiero politico del cosiddetto mondo occidentale. L’Europa è caratterizzata dalla motivata separazione - separazione che è fondata sul cristianesimo - di fede e legge, che include la razionalità del diritto e la sua relativa autonomia rispetto all’ambito religioso, ma con ciò soprattutto il dualismo di Stato e Chiesa.

La politica sottostà certamente a norme etiche che hanno un fondamento religioso, ma non è modellata secondo lo schema teocratico. Nell’epoca moderna, quest’indipendenza della ragione ha portato sempre più velocemente alla sua totale emancipazione e alla sua illimitata autonomia. La ragione prende, inoltre, la forma della ragione positivistica nel senso di Auguste Comte, che ha come unico criterio ciò che è documentabile a livello sperimentale.

Ma questo significa, nelle sue conseguenze radicali, che l’intero ambito dei valori, l’intero ambito di ciò che è «al di sopra di noi» cade dallo spazio della ragione e che l’unico criterio vincolante della ragione e quindi dell’uomo, sia politicamente sia individualmente, diventa quello che è «sotto di lui», ovvero le forze meccaniche della natura che sono disponibili sperimentalmente. Di certo Dio non viene semplicemente rifiutato, ma è confinato nell’ambito del meramente privato, del soggettivo.

Friedrich Wilhelm Bracht, in un saggio molto problematico ma suggestivo, nel porre la questione ha cercato di descrivere la vera svolta del 1789, il fatto che Dio finisce di essere il sommo bene pubblico e che al suo posto subentra innanzitutto lo Stato e poi, dal 1848, il proletariato e la rivoluzione mondiale. Della moderna società dei consumi, si dovrebbe dire che il suo Dio è la pancia. Ma in una società in cui Dio non può più essere il sommo bene pubblico e collettivo, anzi è ricacciato nel privato, il rango di Dio cambia anche per il singolo.

Definirei post-europea una società nella quale il movimento appena tratteggiato fosse diventato totalizzante. In essa verrebbe tradito ciò che ha costituito l’Europa come realtà spirituale. Le attuali società occidentali mi sembrano, in questo senso, già in gran parte società post-europee che, però, vivono dell’effetto prolungato dell’eredità europea e per questo sono ancora europee.

La pluralità dei valori, che è legittima ed è europea, crescerà a vista d’occhio verso un pluralismo dal quale viene sempre più escluso ogni ancoraggio morale del diritto e ogni ancoraggio pubblico del sacro e del timore di Dio come valore anche collettivo. Interrogarsi su ciò sembra a molti già un’offesa alla tolleranza e alla società fondata solo sulla ragione. Ma una società in cui sia radicalmente questo il caso, a mio avviso, non può rimanere alla lunga una società del diritto. Essa si aprirà alla tirannia quando sarà abbastanza spossata dall’anarchia. Rudolf Bultmann, in un’analisi perspicace del problema del diritto, intrapresa nell’ambito della sua interpretazione del processo a Gesù, ha formulato una frase che merita una profonda riflessione: «Uno Stato non cristiano è fondamentalmente possibile, ma non uno Stato ateo». Le società occidentali, oggi, stanno per vivere quest’esperienza. La reazione islamica contro l’Europa, come già spiegato, è in stretta relazione con tutto ciò. Entrambe le tendenze appena descritte si ritrovano legate in modo singolare nel marxismo, la terza e più imponente forma di allontanamento dalla figura storica dell’Europa.

Il marxismo

Il marxismo è, da una parte, ritorno a prima della fede cristiana nella salvezza iniziata con Cristo, sin dentro la struttura della speranza ancora del tutto aperta di Israele. Ma esso non si ricollega alla grande eredità religiosa di Israele; ne riprende solo la dinamica religiosa e tutta la forza di una speranza che trascende il razionale, ma introduce poi, come proprio strumento, la ragione dell’epoca moderna, totalmente emancipata da vincoli metafisici di qualunque specie.

Esso scorge il proprio sommo bene nella rivoluzione mondiale, cioè nel totale rifiuto del mondo che è esistito finora, mentre il mondo nuovo che va creato, in quanto negazione della negazione, deve essere la totale positività. Congiungendo entrambi i precedenti movimenti contrapposti all’Europa, il marxismo si qualifica come l’antitesi più radicale non solo al cristianesimo in quanto tale, bensì anche alla figura storica plasmata dal cristianesimo. Ciò che è esistito finora diventa il non valore per antonomasia e quindi proprio la rivoluzione diventa il valore assoluto. Che ciò che è esistito finora nel processo storico ottenga, necessariamente, il proprio posto non cambia il fatto che solamente il suo superamento può essere quell’agire progressivo, che conduce la storia al proprio scopo.

In questo modo il marxismo è un prodotto dell’Europa, ma rappresenta nel contempo il più decisivo rifiuto dell’Europa nel senso di quella identità interiore che essa aveva costruito nella sua storia.

le componenti positive

Nella seconda parte tento di tratteggiare una definizione positiva di Europa, e vorrei farlo in base alla storia del significato del termine «Europa», in cui è possibile osservare la stratificazione interna della complessa realtà che sta sotto questo nome. Mi pare che si possano riconoscere quattro di questi strati.

L’eredità greca

L’Europa è, come parola, come idea geografica e spirituale, una creazione dei greci. Già il vocabolo in sé è significativo: si rifà probabilmente alla comune definizione semitica per sera (ereb) e rimanda, quindi, a quel fatidico dialogo dello spirito semitico con quello occidentale che appartiene all’essenza dell’Europa.

Lo spazio delimitato dalla parola si amplia progressivamente dal punto di vista geografico: dapprima esso comprende solo l’area della Tessaglia, della Macedonia e dell’Attica, ma già in Erodoto, nella suddivisione delle tre parti della terra - Europa, Asia e Libia - figura come una delle tre grandi zone geografiche e culturali che sono contigue nell’area del Mediterraneo. L’Europa sembra, perciò, costituita innanzitutto di spirito greco. Se dimenticasse la sua eredità greca, non potrebbe più essere Europa. Il mito di Europa rimanda senz’altro alla sfera delle religioni ctonie e dell’ambito religioso minoico, ma la fondazione dell’Europa si basa sul superamento della religione ctonia attraverso la figura apollinea.

È difficile descrivere nel dettaglio cosa significhi la Grecia come eredità vincolante. Vedrei il punto centrale in ciò che Helmut Kuhn ha chiamato differenza socratica: la differenza tra il bene e i beni, quindi quella differenza nella quale sono dati in dote, nel contempo, il diritto della coscienza e la relazione reciproca di ratio e religio. Si può formulare l’eredità della Grecia anche da un altro punto di vista, per noi un po’ più tangibile; la sua scoperta, il cui valore perdura attraverso i tempi - pur nella differenza rispetto all’accezione odierna di questo concetto - è la democrazia, che indubbiamente, come ha indicato Platone, per la sua essenza è legata alla «eunomia», alla validità del buon diritto e solo in tale rapporto può rimanere democrazia.

La democrazia, dunque, non è mai mero dominio delle maggioranze e il meccanismo della creazione delle maggioranze deve sottostare alla misura della supremazia, valida per tutti, del nómos, di ciò che è giusto per intima essenza, ovvero a condizione di dare valore a quei valori che sono direttive vincolanti anche per la maggioranza.

L’eredità cristiana

Il secondo strato del concetto di «Europa» si percepisce nel noto episodio di At 16,6-10. In questo racconto, estremamente misterioso e drammatico, lo spirito di Gesù vieta a Paolo di continuare il suo viaggio di evangelizzazione in Asia. Invece, gli appare di notte in una visione un uomo macedone che lo chiama: «Passa in Macedonia e aiutaci!». Il testo prosegue poi: «Dopo che [Paolo] ebbe avuto questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci aveva chiamati ad annunziarvi la parola del Signore». Di certo, tutto ciò è narrato così solo negli Atti degli Apostoli, ma credo che abbia un più ampio fondamento anche nel resto del Nuovo Testamento. Quello che è detto qui trova riscontro interno, a mio avviso, in una frase del Vangelo di Giovanni, che si trova in un punto importante. Prima della passione, dopo l’entrata di Gesù a Gerusalemme, nel momento in cui si parla del compimento della gloria di Gesù, lì alcuni greci avanzano una richiesta: «Signore, vogliamo vedere Gesù» (Gv 12,21).

Il vescovo Graber ha fatto notare che nel racconto della Pentecoste in Luca (At 2,11), nell’enumerazione dei popoli che rappresentano la terra, in un primo momento vengono nominati soltanto quelli asiatici. Solo quasi all’ultimo posto si parla anche di «stranieri di Roma». Il punto di partenza del vangelo si trova allora in Oriente. Luca sottolinea (come anche Giovanni e tutto il Nuovo Testamento) la radice rappresentata da Israele: la salvezza viene dai giudei (Gv 4,22). Ma Luca aggiunge una strada che apre una nuova porta. La strada che mostrano gli Atti degli Apostoli conduce da Gerusalemme a Roma; è la strada verso i pagani che distruggeranno Gerusalemme, ma che pure la riprenderanno in sé in un nuovo modo. Il cristianesimo è, quindi, la sintesi, operata in Gesù Cristo, tra la fede di Israele e lo spirito greco.

Wilhelm Kamlah ha descritto tutto ciò in modo molto efficace. Su questa sintesi si fonda l’Europa. Il tentativo del Rinascimento di distillare in modo puro l’elemento greco, eliminando quello cristiano, e di riprodurre la pura grecità è altrettanto assurdo e senza prospettive quanto il più recente tentativo di un cristianesimo de-ellenizzato. L’Europa in senso stretto, a mio avviso, nasce da questa sintesi e si basa su di essa.

L’eredità latina

Un terzo strato del concetto è legato al fatto che nel VI secolo con «Europa» veniva intesa la Gallia e che in seguito l’impero carolingio avanzò la pretesa di essere l’Europa e di esaurire il contenuto di questa definizione. Nel corso del successivo sviluppo venne di nuovo attenuata quest’identificazione, mai accettata del tutto. Un’equiparazione del Sacro romano impero dell’alto Medioevo all’Europa non ha avuto luogo: il concetto di «Europa» copriva uno spazio più ampio di quello dell’impero, che si considerava una forma modificata in senso cristiano dell’Impero romano.

L’Europa venne ora a coincidere con l’Occidente e cioè con l’ambito della cultura latina e della Chiesa, per cui questo territorio latino comprendeva non solo i popoli neolatini, ma anche quelli germanici, anglosassoni e una parte di quelli slavi, soprattutto della Polonia. La res publica christiana, come si definiva l’Occidente cristiano, non era un costrutto politico, bensì una totalità reale e vivente nell’unità della cultura, nei «sistemi giuridici che si estendevano dalle tribù alle nazioni, nei concili, nella creazione delle università, nella fondazione e diffusione di ordini monastici e nella circolazione della vita spirituale e religiosa attraverso Roma, che ne rappresentava il ventricolo».

La res publica christiana del Medioevo non si può ripristinare e il suo ripristino in quanto tale non rappresenta neppure uno scopo. La storia non torna indietro. Un’Europa futura dovrà portare in sé anche la quarta dimensione, quella dell’epoca moderna, e soprattutto superare la cornice troppo stretta dell’Occidente, del mondo latino; dovrà portare in sé il mondo greco e quello del cristianesimo orientale, o perlomeno dovrà essere aperta a essi. Viceversa, non vi potrà essere neppure un’Europa che si sbarazzi dell’eredità latina, dell’eredità dell’Occidente cristiano nel senso appena descritto. Se questo accadesse, non si potrebbe più parlare di Europa, ma giungerebbe anzi a compimento il congedo da essa.

L’epoca moderna

Come quarto strato di ciò che costituisce l’Europa, bisogna menzionare l’irrinunciabile contributo portato dallo spirito dell’epoca moderna, anche se forse diventa qui percepibile in modo più forte quell’ambivalenza che è insita in ogni singolo livello. Eppure, questo non può in alcun caso portare a quel rifiuto dell’epoca moderna che si è presentato in ambito cattolico come tentazione sia nel XIX secolo con il romanticismo medievale, sia tra le due guerre mondiali.

Tra gli elementi che caratterizzano l’epoca moderna in senso positivo, annovero la separazione di fede e legge, che nella res publica christiana del Medioevo era rimasta piuttosto nascosta e che ora, invece, viene attuata in modo coerente; considero positivo che in questo modo la libertà nelle cose della fede ottenga gradualmente nella differenziazione degli ordinamenti giuridici civili una forma chiara e così le richieste interiori della fede vengono differenziate da quelle fondamentali dell’etica su cui si fonda il diritto. I valori umani fondamentali per la visione cristiana del mondo rendono possibile, in un dualismo fruttuoso di Stato e Chiesa, la libera società umana, nella quale è assicurato il diritto alla libertà di coscienza e con esso i diritti fondamentali dell’uomo.

In questa società possono coesistere diverse forme di fede cristiana e possono trovare spazio diverse posizioni politiche, che tuttavia dialogano con un canone di valori centrale, la cui forza vincolante è anche difesa della più ampia libertà. Come sappiamo per esperienza diretta, l’epoca moderna è descritta in modo per così dire idealtipico, come essa voleva vedersi, ma in concreto non lo è mai stata. L’ambivalenza dell’epoca moderna si basa sul fatto che essa non riconobbe chiaramente le radici e il fondamento vitale dell’idea di libertà e spinse verso un’emancipazione della ragione che contrasta internamente con la natura della ragione umana, in quanto non divina, e perciò dovette diventare essa stessa irrazionale.

La quintessenza dell’epoca moderna appare, in ultima analisi ingiustamente, quella ragione completamente autoregolantesi che conosce ormai solo sé stessa, ma che così è diventata cieca e nella distruzione del suo fondamento diventa inumana e ostile al creato. Questo tipo di autonomia della ragione è, di certo, un prodotto dello spirito europeo, ma nel contempo è, per sua natura, da considerare post-europea, anzi, antieuropea, come distruzione interiore di ciò che non solo è costitutivo per l’Europa, ma è presupposto di ogni società umana.

Allora, dall’epoca moderna si devono riprendere, come dimensione essenziale e irrinunciabile dell’elemento europeo, la relativa separazione di Stato e Chiesa, la libertà di coscienza, i diritti umani e la responsabilità individuale della ragione. Ma di fronte alla radicalizzazione di questi valori deve allo stesso tempo essere fissato il radicamento della ragione nel timore di Dio e nei valori etici fondamentali, che derivano dalla fede cristiana.