2023-01-05

«Ratzinger ha sempre ricercato la verità con un cattolicesimo d’equilibrio»

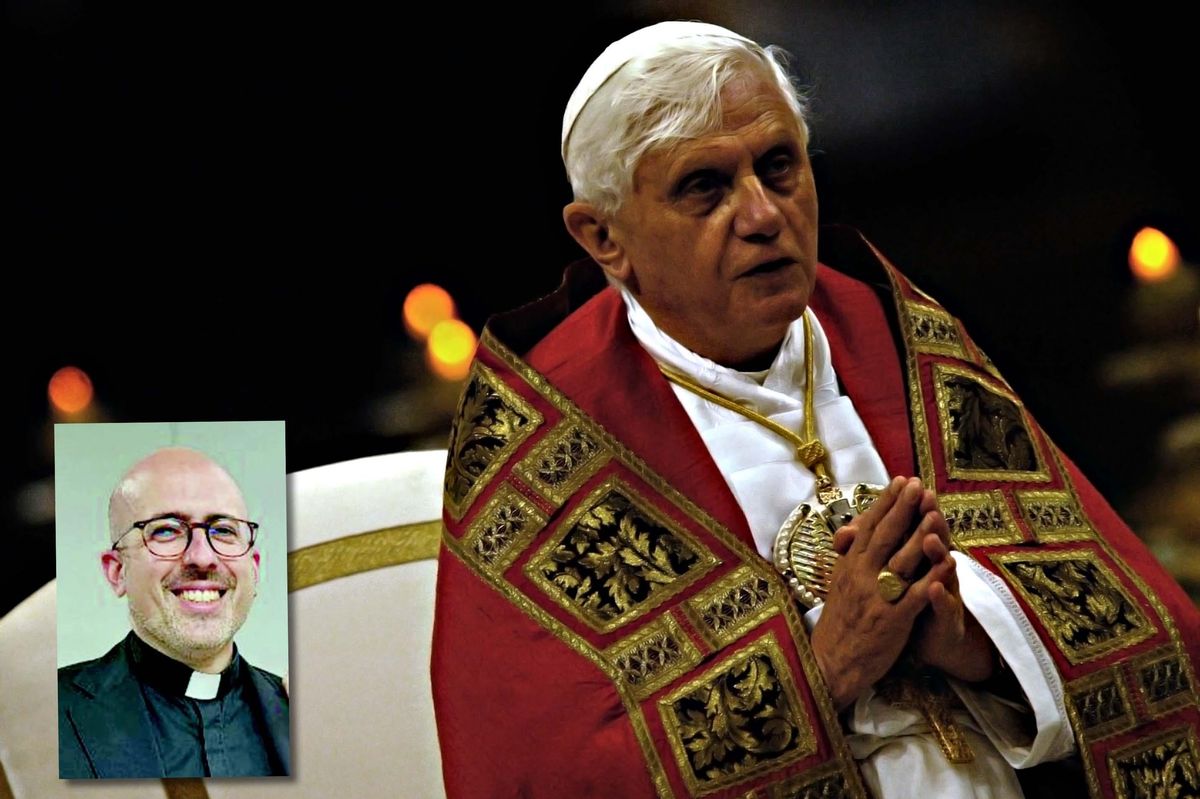

Joseph Ratzinger. Nel riquadro, don Roberto Regoli (Imagoeconomica)

L’esperto di storia della Chiesa don Roberto Regoli: «Il Papa tedesco mostrò la ragionevolezza della fede».Benedetto XVI è stato l’intellettuale cristiano perfetto, capace di coniugare le idee servendosi sia della tradizione, sia del progresso. Ha incarnato la mitezza e, al contempo, l’amore per la verità. Ci ha mostrato che ragione e religione non sono in contrapposizione, anzi.Tra le tante, quale è stata l’eredità più grande che ci ha lasciato? Lo abbiamo chiesto a uno dei massimi esperti di storia della Chiesa e del papato, don Roberto Regoli, professore presso la Pontificia Università gregoriana.«Partirei dal motto del suo stemma: “Cooperatores veritatis” (Cooperatori della verità): la cifra ultima di tutta l’esistenza di Joseph Ratzinger - da giovane prete, teologo, arcivescovo, cardinale, prefetto e Papa - è stata una ricerca incessante della verità, riconosciuta in Cristo, e la volontà di proporla a tutti i suoi interlocutori. Per questo non si è mai sottratto da qualsiasi confronto; anche con chi aveva impostazioni molto diverse dalla sua (liberali, marxisti, atei…), è sempre riuscito a trovare un punto d’incontro attraverso il dialogo. In Ratzinger l’esperienza della fede è quella centrale e il fatto di essere un “cooperatore della verità”, da lui, era visto come un’esperienza di fede».Questa capacità di «fare da ponte» (per usare un’espressione cara a papa Francesco) tra credenti e non, usando il filo rosso della ragione, è cruciale in una società secolarizzata. «Proprio per questo egli riteneva molto importante mostrare la ragionevolezza della fede. Anche nel famoso discorso di Ratisbona, l’orizzonte ultimo era quello dell’aiuto reciproco della ragione e della fede: la ragione aiuta la fede a non cadere in un fondamentalismo e la fede aiuta la ragione a non cadere in un totalitarismo. Il sistema Ratzinger del cattolicesimo era un sistema di equilibrio: teneva tutto l’umano e tutto lo spirituale».A proposito di dialogo e ragione, da assistente nazionale della Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci), che effetto le fa ricordare che alla Sapienza fu impedito al Papa di parlare? «Fu un’occasione persa per l’ateneo, che non si manifestò come luogo di incontro e confronto ma come luogo della chiusura. Un peccato, per l’università stessa».Pensare che proprio la ricerca della scienza sapienziale, dono del Verbo incarnato, è stata al centro della riflessione del papa emerito: questo Verbo, come lo proponeva alla Chiesa e alla società perché fosse strumento di salvezza e di crescita? «Il lascito di Ratzinger alla Chiesa è l’annuncio gioioso della fede, nel modo più ragionevole possibile, all’uomo che incontra. In tutti i suoi discorsi, in ogni suo testo, c’è una mitezza - ma incisiva - della proposta di fede. Non a caso, quando divenne Papa, egli fu considerato la risposta della Chiesa alla crisi dell’Europa e della cultura occidentale: che non è solo una crisi della fede ma della ragione. La crisi della ragione che vediamo in atto oggi nella società, con conflitti e polarizzazioni continue, e la crisi della fede non sono estranee tra di loro, ma si richiamano a vicenda: quando viene meno una, anche l’altra viene meno. La sua fu una proposta importante di vita e di tenuta dell’equilibrio per l’uomo di oggi».C’è, secondo lei, un valore di insegnamento per la Chiesa e la società nel gesto delle dimissioni dal soglio petrino di Benedetto XVI? «Si, la libertà di rispondere all’urgenza e alle necessità del suo tempo. Per me è rivelatore il suo ultimo discorso, a febbraio 2013, in cui ricordò che la Chiesa era la barca di Cristo: il Papa dà il suo contributo ma rimane sempre opera di Dio. Questa era la sua libertà: sapeva che Dio agisce nella storia e per questo non ebbe paura di compiere un gesto che ancora oggi appare da capire. Il motivo della sua rinuncia toccava il bene della Chiesa: sentì che ci volevano energie e forze per la sua missione. Era, dunque, più difficile lasciare che rimanere giacché, comunque, Benedetto passerà alla storia per quella rinuncia. Ma lui volle correre quel rischio».Come ha vissuto Benedetto XVI il suo ministero petrino? «Benedetto ebbe una grande scuola in Giovanni Paolo II, cui lo legava una profonda amicizia. Da lui imparò cosa significa essere Papa. E volle essere quel Papa che - come dice la prima Lettera di Pietro - cercava di “rendere ragione della speranza che è in noi”. Un pontificato della parola e dell’insegnamento, che proponeva la visione bella del cattolicesimo, senza mai imporre: questo è stato il suo stile».Lei ha avuto modo di incontrarlo più volte: quale ricordo ne conserva? «Mi colpiva il suo interesse per quello che facevo: era l’uomo dell’accoglienza, sempre in ascolto autentico del suo interlocutore. Il suo tratto era garbato, umano, amabile: il riflesso della pace interiore che aveva».

La poetessa russa Anna Achmatova. Nel riquadro il libro di Paolo Nori Non è colpa dello specchio se le facce sono storte (Getty Images)

Alice ed Ellen Kessler nel 1965 (Getty Images)