«Pavese seppe essere anti ideologico. Per questo insospettiva la sinistra»

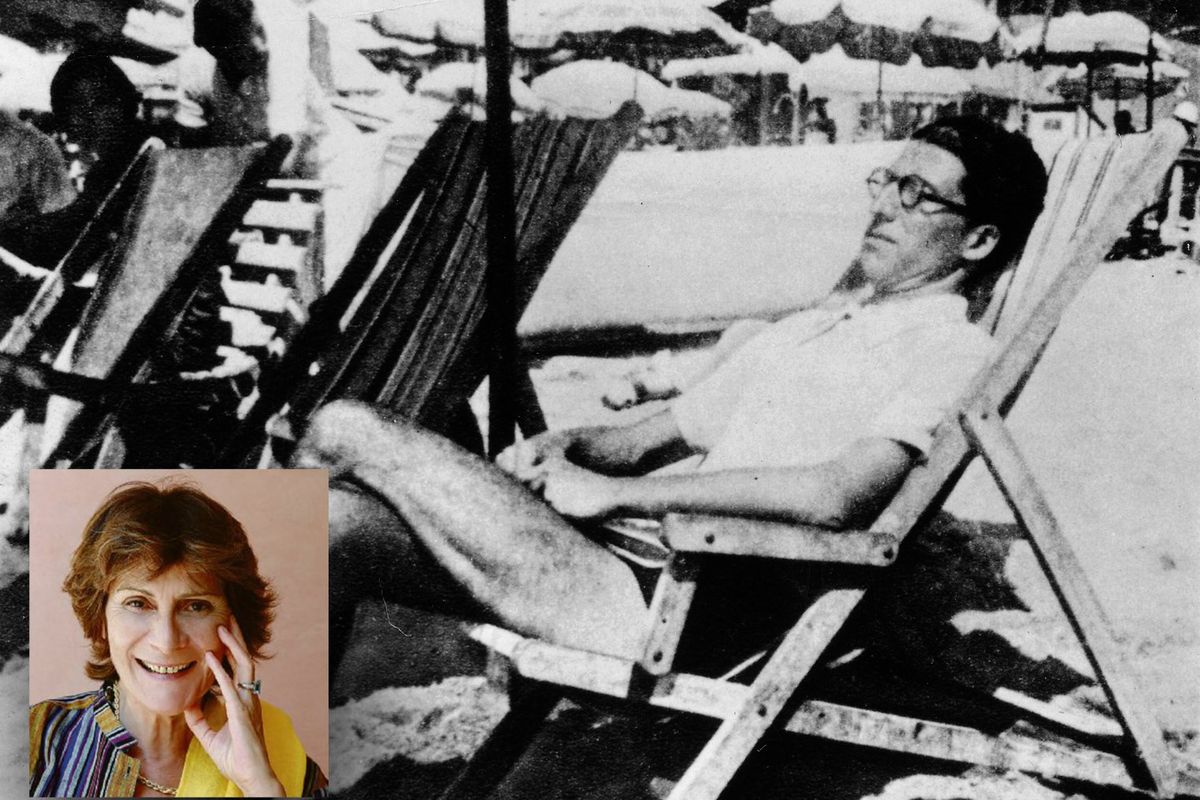

Con sospetta acrimonia, Pier Paolo Pasolini, in un’intervista del 1972, lo definì «uno scrittore medio, o addirittura mediocre», che «non suscita grandi problemi, né letterari né politici». E Alberto Moravia, nel 1970, sull’Espresso, sfiorò la perfidia: «Non è riuscito a creare il mito nella pagina; e il suo suicidio va interpretato come il tentativo di crearlo nella vita. […] L’operazione tristissima e orgogliosissima è riuscita». Alla mitizzazione di Cesare Pavese avranno concorso anche il gesto estremo, il 27 agosto 1950, a 41 anni, e i suoi amori infelici. Eppure le sue opere conquistano nuovi lettori tra le nuove generazioni e, se Gian Carlo Pajetta gli diede del «vigliacco», se il Pci lo accusò di «decadentismo borghese», la loro rilettura ne fa emergere il coraggio di distanziarsi dalle ideologie e anche da quelle donne che disperatamente amava, ma che finivano per venirgli a noia. Nel delizioso documentario Il mestiere di vivere, titolo tratto dal quello del noto diario intimo dello scrittore piemontese, la regista Giovanna Gagliardo, classe 1941, nata a Monticello d’Alba, restituisce un’immagine realistica del vincitore del premio Strega nel 1950. Il film sarà proiettato, dal 13 gennaio 2025, nelle sale delle maggiori città italiane, partendo dal cinema Farnese di Roma.

Quali opere di Pavese l’hanno particolarmente interessata?

«Trovo La casa in collina un gran libro, inquietante, intelligente, sincero, pieno di pensieri moderni e attuali. Poi mi piace Tra donne sole e il film che Michelangelo Antonioni ne trasse (Le amiche, 1955, nda), perché ci trovo la psicologia femminile attuale».

Ha conosciuto personalmente lo scrittore?

«Mai. È morto nel 1950. Ero molto piccola. Ma negli anni ’60, a Torino, le persone che incrociavo a scuola o all’Unione culturale a Palazzo Carignano avevano conosciuto Pavese, a partire da Davide Lajolo, Franco Antonicelli, amici».

Nel documentario c’è la testimonianza di Ettore Lazzarotto, ex-grafico Einaudi. Ricorda che, negli ultimi momenti di vita, Pavese gli chiese se ci fossero Molina ed Einaudi. Non c’erano. Andò alla lavagna e vi scrisse «Merda». Cercava qualcuno per parlare, per tentare di salvarsi la vita?

«Direi proprio di sì. Suppongo che questo signore sia l’ultimo che l’ha visto vivo. Quel giorno Pavese cercò varie persone al telefono. Per mille motivi e strane e drammatiche coincidenze, nessuno aveva tempo per incontrarlo. Era agosto. Erano in vacanza. Fernanda Pivano aveva il marito con la febbre, Bianca Garufi in treno per Parigi…».

L’attrice statunitense Constance Dowling, «Connie», l’ultimo amore. Per lei scrisse 8 sceneggiature, rifiutate. Ne tentò un’ultima, ignorata. Qualora fosse riuscito a farla tornare dall’America, Connie avrebbe potuto salvare lo scrittore?

«Difficile rispondere. Posso certamente dire che Pavese sarebbe potuto diventare un meraviglioso scrittore di cinema perché, se si leggono i suoi scritti, le sue poesie, soprattutto quelle di Lavorare stanca, ti suggerisce sempre l’immagine. C’è da dire che era anche molto ambizioso. Scriveva una cosa e voleva Vittorio De Sica. Lo fece contattare da Zavattini e Pinelli. La risposta fu: “Ho da fare per due anni”. La storia di Pavese con il cinema è tutta da raccontare. Al cinema vide film tratti da romanzi che aveva tradotto».

Certo, mirabilmente tradotto. L’attrice, morta nel 1969 per cause non chiarite - e c’è chi sospetta suicidio con sonniferi - seppe che Pavese si tolse la vita?

«Mi ha colpito un’intervista in cui le fu chiesto se lei fosse stata la causa della morte di Pavese. Rispose: “Ma io non l’avevo capito che era una persona così importante…”».

La sua «depressione», si disse mai curata, che va oltre, filosoficamente parlando. Quella sera, all’hotel Roma di Torino, portava con sé barbiturici.

«A detta di chi lo conobbe, pare si curasse con dei farmaci che i pettegoli dicono gli procurasse un farmacista di Santo Stefano Belbo. Di certo, quella sera, ne aveva con sé una dose massiccia».

I depressi sono abulici, indolenti, passivi, tossici. Lui era l’esatto contrario.

«Un lavoratore pazzesco. Alle 8 e mezza del mattino era già all’Einaudi a leggere bozze, sistemare la grafica, tradurre. Poi andava a casa e scriveva. Lavorava giorno e notte. Aveva una capacità di lavoro, lo dicono tutti, incredibile. Davvero era un operoso piemontese».

In esergo a La luna e i falò riportò una frase tratta dal Re Lear di Shakespeare, «Ripeness is all», «La maturità è tutto». Era risoluto anche nel tentativo di conquistare le donne, per le quali scrisse poesie sublimi.

«L’idea che mi sono fatta è che, in realtà, quest’uomo così colto e straordinario, che ha messo fondamenta in letteratura e poesia, fosse un eterno adolescente, rimasto, come racconta Tullio Pinelli, a quando aspettavano che passassero le soubrette fuori dai teatri del varietà. Nella vita, sapeva fare molti mestieri. L’unico che non sapeva fare era vivere».

Tina Pizzardo, la «donna dalla voce rauca». Giovane insegnante iscritta al Pci clandestino, di cui Pavese s’innamorò. Lei gli chiese che la posta fosse recapitata all’indirizzo dello scrittore che, per questo, fu mandato al confino di 3 anni in Calabria, pena ridotta a 1 anno da Mussolini. Al ritorno a Torino svenne, quando ebbe la notizia.

«Lei si sposò con un altro, mentre lui era al confino».

Lorenzo Mondo, in Quell’eterno ragazzo, scrisse anche della presunta ejaculatio praecox di Pavese, e anche lo stesso scrittore lo rivelò, nell’edizione senza censure del 1990 del Mestiere di vivere.

«Di questo non so niente e mi rifiuto di parlare. Prima di morire ha lasciato scritto: “Non fate troppi pettegolezzi”».

Il critico Elio Gioanola, nello stupendo libro La poetica dell’essere, ha osservato che Pavese, alle donne, poneva una richiesta «totalizzante», ossia che esse potessero dargli le chiavi per risolvere il problema di esistere.

«Dice molto bene Claudia Durastanti, nel finale del documentario. Questo voler essere accolto… Forse gli unici ad accoglierlo siamo stati noi che l’abbiamo letto, gli vogliamo bene, quel bene che ha tanto cercato e non ha mai trovato, quel bene totalizzante, essere accolto tra le braccia e per sempre, tutto quello che i suoi amori più o meno sbagliati non gli hanno dato. Credo che Pavese, oggi, ne sarebbe contento ».

Pavese non sopportava l’autoritarismo del Pci, cui fu iscritto. In La casa in collina, s’identifica con il protagonista Corrado, con sensi di colpa per non aver partecipato alla Resistenza. Tuttavia, solidarizza con i repubblichini uccisi in una strage dei partigiani del 1944. È uno scrittore anti-ideologico?

«Assolutamente sì. La casa in collina è un libro struggente. Corrado è uno che non si schiera. Non riesce ad accettare l’idea di aver messo incinta una donna. Capisce che anche i morti repubblichini meritano comprensione e pietas. La casa in collina è la testimonianza della sua incapacità di scegliere. Ma ci dice anche che è impossibile scegliere, che la complessità della realtà è tale che tu, se sei un vero intellettuale, non scegli, ma ti fai ogni giorno domande, anziché darti risposte. Dopo l’uscita del romanzo, molti che erano stati fascisti, si sono dichiarati antifascisti. E lui cosa fa? Dice che Corrado assomiglia tanto a lui».

Fu direttore editoriale di Einaudi e, per saggi pubblicati della «Collana viola», di antropologia, psicanalisi e origini di mito e religioni, dovette scontrarsi con l’establishment editoriale, che lo accusava di simpatie nazifasciste.

«L’editore Comunità, di Adriano Olivetti, stava per prendere i diritti dell’opera di Jung. Sensibilizzò Giulio Einaudi perché questo non avvenisse. Quei comunisti un po’ paludati del dopoguerra pensavano che la psicanalisi fosse una cosa per signorine. In casa editrice era pressato da consiglieri come Antonio Giolitti, che poi diventò socialista nel ’57, Carlo Muscetta e Mario Alicata, che gli facevano le pulci, anche perché pubblicava autori come Mircea Eliade, molto di destra, conservatori. Era uno che non si schierava. Se il libro era bello lo pubblicava. Non si chiedeva se l’autore avesse la tessera del partito. Grazie a lui, Bianca Garufi e, più avanti, Cesare Musatti, l’Einaudi ha pubblicato Jung e Freud, testi di antropologia e sociologia. Franco Ferrarotti è diventato sociologo anche per merito di Pavese».

Ha portato gli alunni di una 3ª C in visita alla Fondazione Pavese. I giovani di oggi, ancor più disorientati dopo il Covid, possono trovare nei suoi libri temi che accendano interesse per cercare autenticità, contemplare l’essere?

«Questo è sicuro. Mi ha molto colpito un ragazzo che si stava laureando con una tesi su Pavese. “Ho cominciato a lavorarci durante il Covid”, mi ha detto. “C’erano questa solitudine e isolamento costretti. Leggendo Pavese, ritrovavo, nella mia solitudine, la sua”».

Il Caffè Elena, dove scrisse Tra donne sole, esiste ancora…

«È sotto i portici di piazza Vittorio, a Torino, in fondo a via Po, bellissimo, con la boiserie, ancora come ai tempi quando lo frequentava lui. Il tavolino dove prendeva un vermouth e scriveva nei pomeriggi, è uguale».

Tutti vorremmo sentire la voce del poeta. Non si trova registrazione radiofonica?

«Fece dichiarazioni in diretta, ma le dirette non erano registrate. E nemmeno si trova l’intervista con Leone Piccioni dell’aprile 1950. Ci ho lavorato tanto, ma non c’è niente. La Pivano raccontava che aveva una voce bellissima, un po’ baritonale. E molto seducente».

E le canzoni che gli piacevano, quali erano?

«Erano le canzoni dell’epoca che si suonavano negli avanspettacoli. Nilo blu era la sua passione. Poi L’amore è un pizzicore, quella che dedicò alla ballerina Milly, e Amapola».