2020-03-14

Parigi forza la mano per mangiarsi i satelliti e i razzi della nostra Avio

Bruno Le Maire, ministro dell'Economia in Francia (Ansa)

Bruno Le Maire è per l'aggregazione con Ariane, in questo momento uno scippo. Raffaele Volpi (Copasir): «Difendiamo gli asset strategici».Mentre l'emergenza coronavirus inizia a prendere piede in tutta Europa - con indiscrezioni di una Germania già pronta a nazionalizzare le aziende prossime alla crisi - il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire rilancia le alleanze industriali con l'Italia nel settore dell'aerospazio. Sul piatto c'è l'aggregazione tra la nostra Avio, l'Ariane group francese e i tedeschi di Ohb. I tre gruppi stanno lavorando su Ariane 6, uno dei nuovi lanciatori aerospaziali previsti dall'Esa (Agenzia spaziale europea). Ma in questo caso sono Francia e Germania a fare la parte del leone, perché Ariane group è l'appaltatore principale mentre la filiale di Ohb, mt Aerospace, produce strutture metalliche di lancio: Avio si occupa del lanciatore Vega. L'aggregazione, insomma, rischia di far perdere all'Italia tutto il know how di un'azienda strategica, fondamentale per questo settore, per di più in una fase di crisi economica dai contorni ancora poco definiti, dove esistono criticità di circolazione persino ai confini degli stati membri. Non a caso su Avio il governo italiano aveva deciso nel 2018 di esercitare il golden power, in modo da esercitare poteri speciali proprio rispetto all'accordo con Ariane. E non bisogna dimenticare che proprio sulla Space economy l'Italia aveva deciso lo scorso anno di investire cifre ingenti, con una sottoscrizione globale pari a 2.28 miliardi di euro, pari al 15.9 per cento del contributo globale dei 22 stati membri dell'Esa. Il rischio, a questo punto, è che parte di questi investimenti possano andare persi, in momento in cui l'Unione europea non ha ancora messo in campo un protocollo definito e chiaro per limitare i danni economici che arriveranno dall'emergenza Covid 19. Per di più il settore aerospaziale italiano è tra i primi sette al mondo, il quarto a livello europeo. Per l'80% è costituito da piccole medie imprese che si appoggiano ai più importanti programmi europei e internazionali come Leonardo, Agusta Westland, Avio Aero e Thales Alenia Space. 50.000 sono gli addetti, quasi 200.000 se si considera l'intero indotto. Il fatturato medio annuo è di oltre 15 miliardi di euro, di cui 5,8 miliardi di export.Eppure, in una fase così complessa per l'Europa e per il mondo, la Francia sembra quasi approfittarne. Anche se, va ricordato, l'intervento di Le Maire arriva a 6 mesi di distanza dalla dichiarazione congiunta di Francia e Germania sul programma. Quindi in teoria è in linea con il programma fissato a ottobre, quando l'asse franco-tedesco invitò gli attori industriali «a sviluppare misure di consolidamento per il contenimento dei costi e la competitività internazionale, rafforzando il settore dei lanciatori in collaborazione con i partner, in particolare l'Italia» E tutto questo avviene dopo che il presidente esecutivo di Airbus Guillaume Faury aveva spiegato nelle scorse settimane delle difficoltà per i regolamenti europei di una creazione di un campione europeo nell'aerospazio. Ma Le Maire ha deciso ora di rilanciare la proposta: «Sarebbe positivo se si potessero fare raggruppamenti industriali in modo da liberare più mezzi finanziari e maggiori capacità di investimento nel settore dei lanciatori spaziali, che è strategico per la nostra indipendenza». Marcello Spagnulo, ingegnere aeronautico, da trent'anni nel settore aerospaziale, su Formiche spiega bene la strategicità dei nostri asset del settore. «I sistemi spaziali sono un asset strategico e la disponibilità autonoma di veicoli di lancio rappresenta una “conditio-sine-qua-non" per poter operare nello Spazio», scrive Spagnulo . «I lanciatori e la geopolitica sono sempre legati a doppio filo, anche se ogni Paese tende a non esplicitarne il legame diretto. Anche l'Europa non è immune da questo atteggiamento». Secondo Spagnulo: «Per quanto l'Agenzia spaziale europea (Esa) e l'Ue si sforzino di propagandare all'opinione pubblica che i lanciatori spaziali sono strumenti di collaborazione industriale oltre che di competizione commerciale, nella realtà, quando si parla di missilistica, le politiche nazionali hanno sempre un ruolo preponderante persino rispetto a quelle comunitarie». Il caso Avio potrebbe essere solo il primo di molti altri. Non a caso il presidente del Copasir, Raffaele Volpi, dopo le dichiarazioni del numero uno della Bce Christine Lagarde, si è affrettato a lanciare l'allarme su un Italia nel mirino degli speculatori internazionali. «Serve vigilanza, in questo particolare momento», spiega Volpi, «assetti di controllo e di governance di società quali quelle dei settori bancario-assicurativi, telecomunicazioni, energia e difesa che debbono rimanere nell'alveo dell'interesse nazionale».

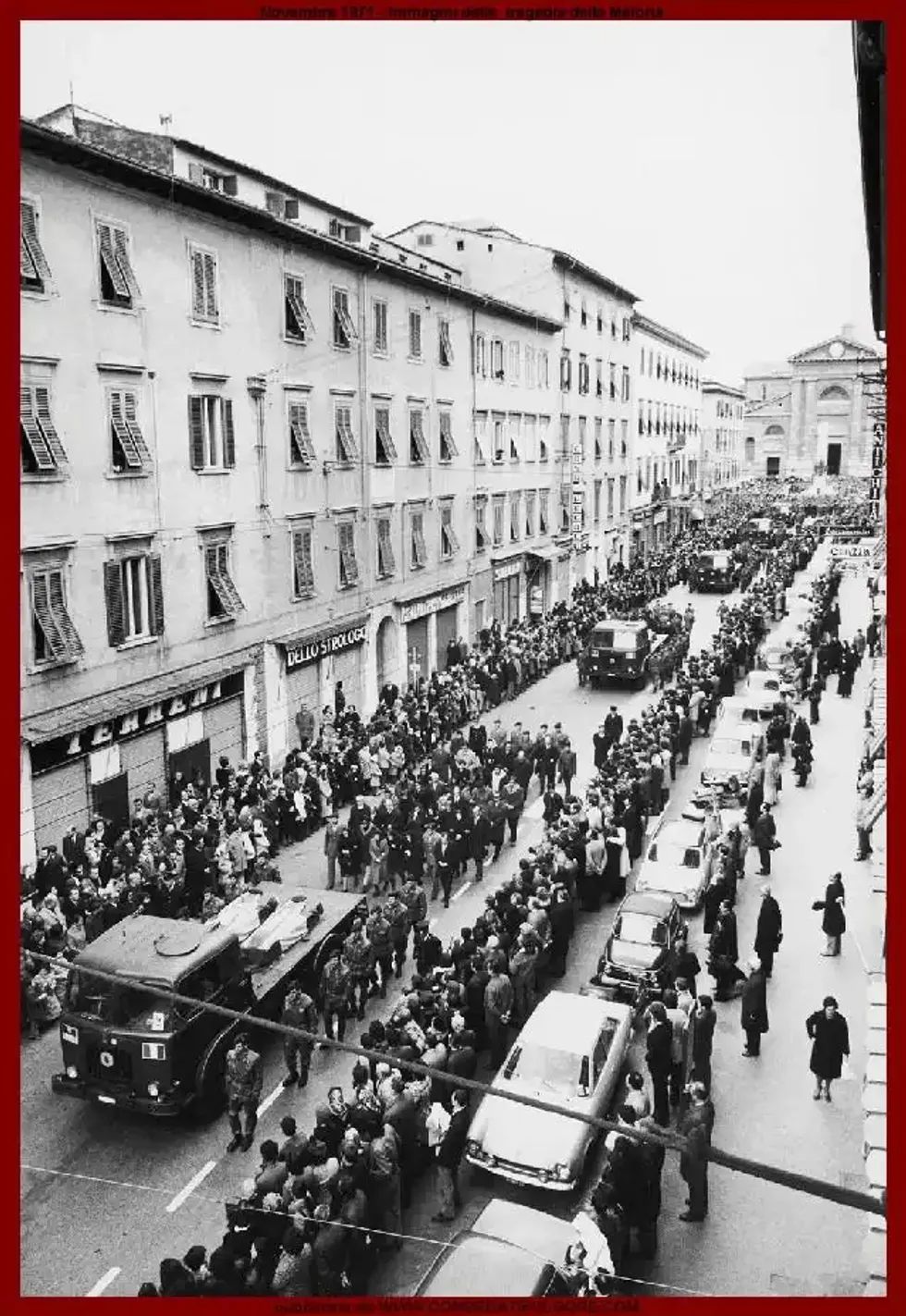

La deposizione in mare della corona nell'esatto luogo della tragedia del 9 novembre 1971 (Esercito Italiano)

Quarantasei giovani parà della «Folgore» inghiottiti dalle acque del mar Tirreno. E con loro sei aviatori della Royal Air Force, altrettanto giovani. La sciagura aerea del 9 novembre 1971 fece così impressione che il Corriere della Sera uscì il giorno successivo con un corsivo di Dino Buzzati. Il grande giornalista e scrittore vergò alcune frasi di estrema efficacia, sconvolto da quello che fino ad oggi risulta essere il più grave incidente aereo per le Forze Armate italiane. Alle sue parole incisive e commosse lasciamo l’introduzione alla storia di una catastrofe di oltre mezzo secolo fa.

(…) Forse perché la Patria è passata di moda, anzi dà quasi fastidio a sentirla nominare e si scrive con la iniziale minuscola? E così dà fastidio la difesa della medesima Patria e tutto ciò che vi appartiene, compresi i ragazzi che indossano l’uniforme militare? (…). Buzzati lamentava la scarsa commozione degli Italiani nei confronti della morte di giovani paracadutisti, paragonandola all’eco che ebbe una tragedia del 1947 avvenuta ad Albenga in cui 43 bambini di una colonia erano morti annegati. Forti le sue parole a chiusura del pezzo: (…) Ora se ne vanno, con i sei compagni stranieri. Guardateli, se ci riuscite. Personalmente mi fanno ancora più pietà dei leggendari piccoli di Albenga. Non si disperano, non singhiozzano, non maledicono. Spalla a spalla si allontanano. Diritti, pallidi sì ma senza un tremito, a testa alta, con quel passo lieve e fermissimo che nei tempi antichi si diceva appartenesse agli eroi e che oggi sembra completamente dimenticato (…)

Non li hanno dimenticati, a oltre mezzo secolo di distanza, gli uomini della Folgore di oggi, che hanno commemorato i caduti di quella che è nota come la «tragedia della Meloria» con una cerimonia che ha coinvolto, oltre alle autorità, anche i parenti delle vittime.

La commemorazione si è conclusa con la deposizione di una corona in mare, nel punto esatto del tragico impatto, effettuata a bordo di un battello in segno di eterno ricordo e di continuità tra passato e presente.

Nelle prime ore del 9 novembre 1971, i parà del 187° Reggimento Folgore si imbarcarono sui Lockheed C-130 della Raf per partecipare ad una missione di addestramento Nato, dove avrebbero dovuto effettuare un «lancio tattico» sulla Sardegna. La tragedia si consumò poco dopo il decollo dall’aeroporto militare di Pisa-San Giusto, da dove in sequenza si stavano alzando 10 velivoli denominati convenzionalmente «Gesso». Fu uno di essi, «Gesso 5» a lanciare l’allarme dopo avere visto una fiammata sulla superficie del mare. L’aereo che lo precedeva, «Gesso 4» non rispose alla chiamata radio poiché istanti prima aveva impattato sulle acque a poca distanza dalle Secche della Meloria, circa 6 km a Nordovest di Livorno. Le operazioni di recupero dei corpi furono difficili e lunghissime, durante le quali vi fu un’altra vittima, un esperto sabotatore subacqueo del «Col Moschin», deceduto durante le operazioni. Le cause della sciagura non furono mai esattamente definite, anche se le indagini furono molto approfondite e una nave pontone di recupero rimase sul posto fino al febbraio del 1972. Si ipotizzò che l’aereo avesse colpito con la coda la superficie del mare per un errore di quota che, per le caratteristiche dell’esercitazione, doveva rimanere inizialmente molto bassa.

Continua a leggereRiduci