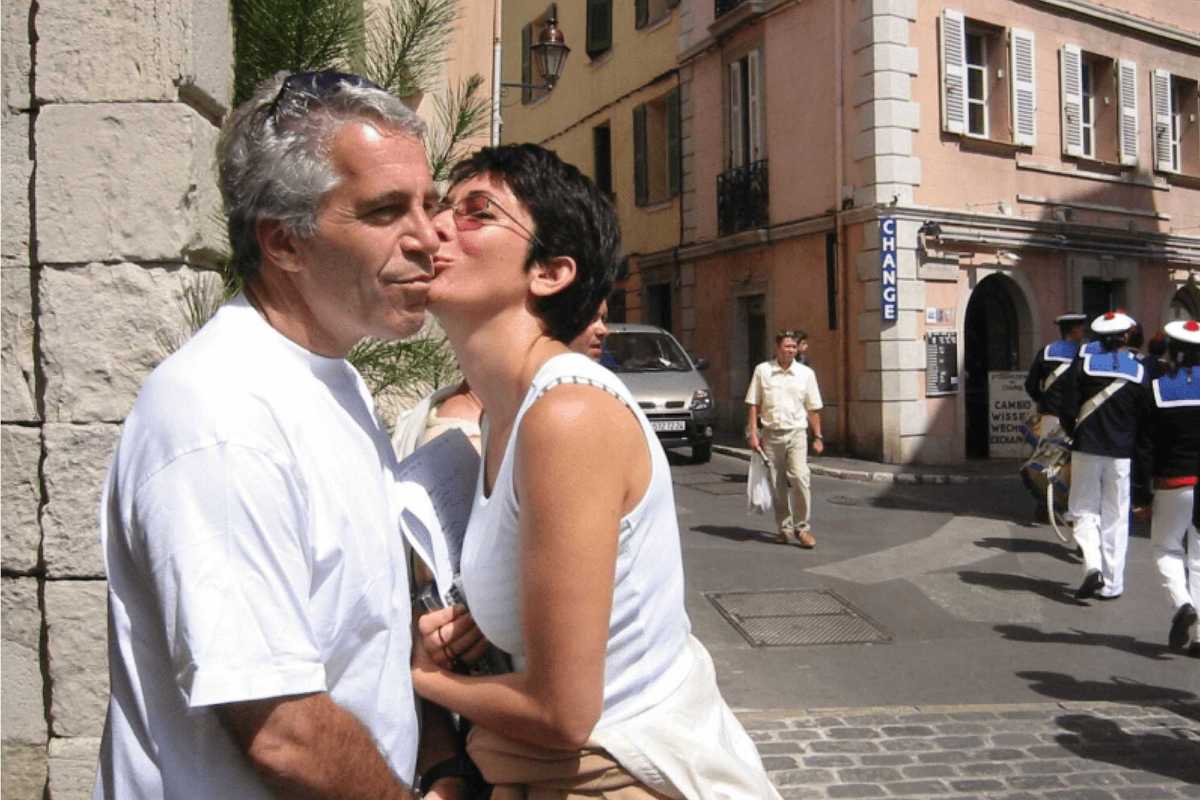

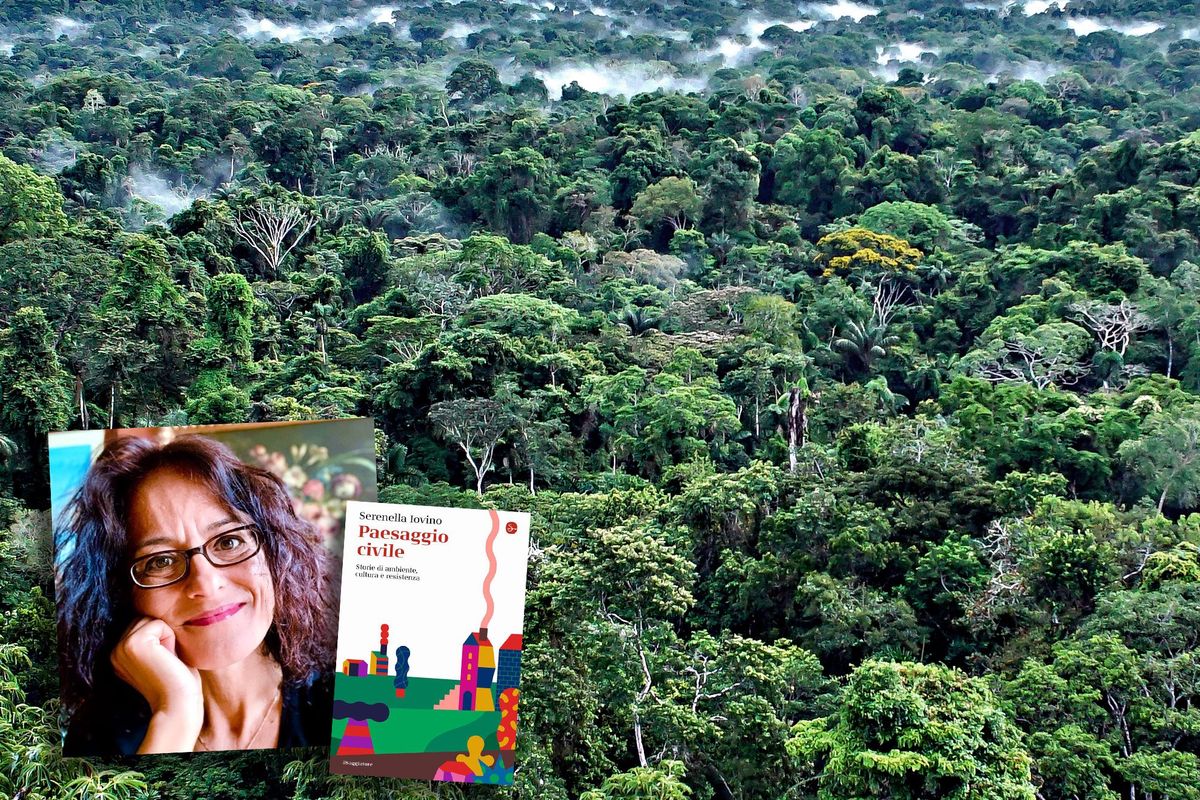

Serenella Iovino è docente universitaria, ha lavorato all’Università di Torino quindi è migrata negli Stati Uniti, attualmente è Italian Studies and Environmental Humanities presso la University of North Carolina at Chapel Hill. Tra i suoi saggi apprezzati e premiati si ricordano Filosofie dell’ambiente (Carocci), Ecologia letteraria (Edizioni Ambiente), Ecocriticism and Italy (Bloomsbury), Italy and the Environmental Humanities (University of Virginia Press), Italo Calvino’s Animals (Cambridge University Press, a breve in Italia per Treccani). Collabora col quotidiano La Repubblica. Da poche settimane è sbocciato in libreria Paesaggio civile. Storie di ambiente, cultura e resistenza (Il Saggiatore).

Paesaggio civile è un viaggio, un’esplorazione dei territori italiani e di alcune voci che l’hanno analizzata e decantata: Borges, Goethe, Zanzotto e Casson (tra i diversi) a Venezia e nella laguna veneta, il meridione di Franco Arminio e Ernesto De Martino, il Piemonte langarolo e resistente di Pavese, Fenoglio e Revelli, giusto per fare alcuni minimi esempi. Come nasce Paesaggio civile?

«Ho sempre pensato che il paesaggio non fosse solo un’esperienza estetica. Il paesaggio è un corpo vivo, ci parla, e ci parla di noi. Ci dice delle nostre radici e dei nostri progetti, ci fa capire se siamo una comunità, se crediamo nel futuro, se abbiamo memoria, se ci fidiamo di chi ci ha preceduto. Il paesaggio va letto come una storia, lo possiamo considerare come un grande testo. Il modo in cui leggiamo questo testo è importante, poiché ne può dipendere la nostra sopravvivenza. Un esempio a me vicino: i territori vesuviani. Quando Pompei fu sepolta dall’eruzione del 79 d.C. gli abitanti furono colti di sorpresa, perché credevano che il Vesuvio fosse una montagna. La loro lettura del testo del paesaggio era sbagliata, ma inconsapevolmente: l’ultima eruzione c’era stata otto secoli prima. Oggi si costruisce su questi stessi luoghi come se il vulcano non esistesse: è un’interpretazione falsata che può costarci la vita. Nel libro racconto diverse storie: parlo di Venezia, «fraintesa» nel suo testo ecologico con il Petrolchimico, gli imbonimenti in laguna, il turbo-turismo e tutto il resto, parlo di terremoti, parlo di Piemonte. Le loro storie valgono per molti altri luoghi. La letteratura ci accompagna, ma i veri racconti sono i paesaggi».

Sono passati 160 anni dall’unità nazionale, quantomeno dall’unificazione politica, amministrativa. Che Italia è questa che lei ha toccato? È un Paese unito? O siamo ancora troppo divisi e alla fine l’inno di Mameli e il tricolore sventolano anzitutto quando c’è da celebrare una vittoria sportiva?

«Un grande antropologo, Ernesto De Martino, diceva che la fine di un paesaggio è un’apocalissi culturale: quando un paesaggio scompare, scompare il nostro legame con chi ci ha preceduto e anche con chi verrà dopo di noi. Attraverso il paesaggio noi siamo cittadini. Per vederlo vivo, e per vederlo nostro, dobbiamo vederlo come un corpo politico collettivo. Non è necessario pensare in termini nazionalistici, ma di comunità. Non so, quindi, se l’Italia sia unita, ma penso che se vuole esserlo, deve guardare ai suoi paesaggi come un progetto di comunità che si riappropria della sua storia. Pur nelle mille contraddizioni è successo, ad esempio, a Gibellina, dopo il terremoto del Belice, e negli ultimi decenni nelle Langhe, dopo un lungo abbandono. In entrambi i casi lo specchio in cui gli abitanti si sono guardati era un nuovo modo di raccontarsi. A Gibellina ci hanno provato con l’arte, il Cretto di Burri e la nuova Gibellina postmoderna, discutibilissima ma non per questo priva di senso, poiché intendeva restituire alla città un’identità. Nel Piemonte rurale, Nuto Revelli ha raccolto testimonianze dei contadini e dei montanari, e proprio grazie a lui hanno capito di avere una storia. Senza di lui non avremmo il sito Unesco di Langhe-Roero e Monferrato, e forse neanche Slow Food, che a Revelli deve moltissimo. Il paesaggio di cui parlo nel libro è questo: un sentirsi cittadini di un luogo, di una comunità. Un paesaggio civile, appunto».

C’è un concetto che tratta nel primo capitolo che mi ha intrigato: «porosità». Cito: «Poroso è il modo di essere della gente, questo continuo far filtrare le esperienze e le circostanze le une nelle altre, il lavoro e l’accidia, l’intimità e il pubblico, il sacro e il profano, le relazioni umane». Più avanti: «Osservata più da vicino la porosità di questi luoghi replica la porosità di tutti i corpi presi come siti di «interscambi e transiti»: sistemi permeabili e compositi, in cui l’alternanza di pieno e vuoto è la condizione si cui si fonda l’esistenza di ogni cosa possibile», ovvero, la porosità unisce inscindibilmente persone e luoghi e fa si che emergano determinati caratteri. Ma è così? Davvero chi abita la montagna è sintesi tra l’asprezza delle condizioni e i principi che hanno ispirato un Buzzati o un Rigoni Stern?

«Per porosità intendevo qualcosa di semplice. Intendevo dire che ogni corpo umano e non umano, e ogni cosa che vive, compresi i territori e i paesaggi, sono aperti ed esposti alle contaminazioni. Possono essere contaminazioni di sostanze inquinanti, ma anche contaminazioni che vengono da discorsi, decisioni politiche, comportamenti, scelte fatte fa chi ci abita e da chi li governa. In entrambi i casi, abbiamo un’infiltrazione che penetra nei tessuti delle persone e dei luoghi, determinandone la salute: salute che è anche un dato politico, oltre che individuale. Pensiamo all’Eternit a Casale Monferrato: per decenni gli abitanti e i luoghi hanno assorbito una contaminazione che era anche un fatto politico, non solo biologico. Non abbiamo bisogno di santi o eroi ecologici, la cura dell’ambiente passa proprio dalla normalità di ogni giorno. Passa dall’ascolto del mondo in cui siamo, dall’osservazione, e dall’attenzione, e dal riconoscerci nel racconto del paesaggio che siamo».